Stockholm im Februar 2025: Eine dünne Schneeschicht liegt über der kleinen Insel Beckholmen. Die symbolisiert die maritime Industrielandschaft der schwedischen Hauptstadt wie kein anderer Ort, seit hier vor rund hundert Jahren ein 200 Meter langes Trockendock in den Fels der Insel gesprengt wurde. Seither siedelten sich Werften an – auch das wohl berühmteste Schiff Schwedens, die „Vasa“, wurde hier 1961 nach ihrer Hebung vom gröbsten Schlamm befreit.

Lesen Sie mehr aus der Segelsporthistorie:

Lange war auch die Marine hier ansässig, und sie ist es aufgrund der aktuellen Spannungen zu Russland nun wieder. Im östlichen Teil der Insel liegen einige Traditionssegler unterschiedlichster Couleur. Einer davon ist die abgeriggte „Svanevik“, deren hoch-geschwungenen Bug zwei schwere Anker zieren. Der weiß gestrichene Frachtsegler aus genietetem Stahl wirkt vergleichsweise unscheinbar.

In großer Zahl gefertigt, reduziert sich die Flotte auf Nischenexistenz

Am Steg wartet Eigner Hans-Christer Edborg. Trotz seines Alters von 80 Jahren ist er eine hünenhafte Erscheinung. Mit der Kraft seines eisernen Willens zieht er sich erst an Bord und anschließend hoch zum Steuerhaus. Der Holzboden knarzt beim Betreten, der Geruch von altem Holz suggeriert Langlebigkeit und lässt ein Gefühl von Demut aufkommen. Steuerrad, Kompass und das kleine Lenkrad zum Einstellen des Ruderwinkels zeugen von analoger Seefahrt, elektronische Hilfsmittel sucht man vergebens. Einige der alten Seekarten, die eingerollt unter der Decke klemmen, erinnern an alte Schatzkarten. Von Staubfäden überzogen, wirken die vergilbten Papiere mit den abgenutzten Kanten wie Beweisstücke längst vergangener Zeiten.

Am Niedergang vom Steuerhaus in die Achterkajüte hängt ein Hufeisen. Ein Glücksbringer? „Es war schon da, als ich das erste Mal an Bord kam“, erzählt Edborg. „Für die Schweden an der Westküste ist es schon ein Tabu, nur das Wort ‚Pferd‘ auf einem Schiff fallen zu lassen. Aber auf einem deutschen Schiff an der schwedischen Ostküste hat dieser Aberglaube wohl nichts verloren. Das Glück war uns jedenfalls trotz Hufeisen immer wohlgesonnen.“

Der gelernte Innenarchitekt Edborg muss es wissen, er ist mit seiner „Svanevik“ schon seit über der Hälfte seines Lebens vertraut. Dabei handelt es sich um eine Galiot, einen Schiffstyp, der bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts im friesischen Raum stark verbreitet war. Charakteristisch ist unter anderem das halbkugelförmige Heck.

Die meist zweimastig getakelten Frachtsegler wurden ursprünglich in großer Zahl aus Holz gefertigt; ihre Flotte jedoch reduzierte sich im Laufe der Zeit auf eine Nischenexistenz. Und heute existiert von ihnen sogar kaum noch Dokumentation. Den später, im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts in den Niederlanden gebauten stählernen Galioten erging es da nicht anders. Edborgs Faszination für seinen Stahl-Frachtsegler geht weit über die eigene Zeit an Bord hinaus und die fehlende Quellenlage war für ihn bei der Recherche mehr Ansporn als Hindernis. Wie ein Detektiv hat er die spannende Historie seines Schiffs recherchiert und zusammengetragen.

Galiot “Svanevik” findet neuen Eigner

Die Entdeckung seines Traumschiffs im Sommer 1970 war reiner Zufall. Beim Radeln durch Stockholm erspäht Edborg damals beim Blick durch die Häuser gen Hafen das rundliche Heck eines Schiffes im funkelnden Wasser. Nun sind solche Anblicke nichts Ungewöhnliches in einer alten Seefahrerstadt, aber dieses Exemplar zieht ihn an wie ein Magnet. Da es außen im Päckchen liegt, krabbelt er über das innen liegende Schiff und sieht eine Frau auf dem Deck stehen. „Wo ist der Skipper?“, fragt der junge Edborg forsch.

Es stellt sich heraus, dass die Dame Miteignerin der Galiot ist. Zusammen mit einem Freund hat sie die „Svanevik“ vor Kurzem gekauft und plant, damit alsbald ins Cargo-Geschäft einzusteigen. Er wird eingeladen, an Bord zu kommen, und als später noch weitere Gäste dazustoßen, wird es ein feuchtfröhlicher Abend. Einige Tage später steht Edborg wieder vor dem Schiff. Doch er interessiert sich nicht mehr nur für die Galiot. Er hat Schmetterlinge im Bauch. Dieses Mal bleibt er gleich ein paar Tage auf dem Schiff und die Liebesgeschichte von Hans-Christer, Yvonne und „Svanevik“ nimmt ihren Lauf.

Der Co-Eigner kauft sich alsbald aus dem Projekt heraus, und Hans-Christer geht für die nächsten 55 Jahre an Bord. „Die ersten 16 Jahre haben wir in Sünde zusammengelebt, wir nennen das hier Stockholmer Ehe.“ Als seine Yvonne schwanger wird, beschließen sie zu heiraten. „Die offizielle Ehe hielt dann allerdings nicht ganz so lange“, erinnert sich Edborg, der das Schiff anschließend übernahm.

Spurensuche in Deutschland

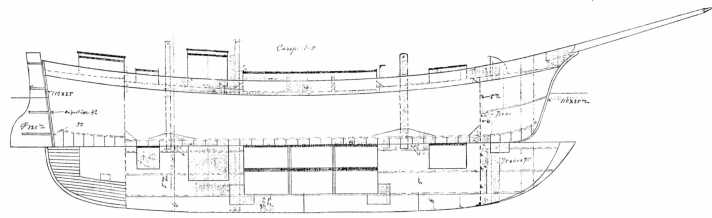

Seine erste Recherchereise führt den wissbegierigen Schweden nach Holland, wo er auf die Nachfahren des Werfteigners Jacobus F. Smit trifft. In Sappemeer lief die Galiot 1914 unter dem Namen „Anna Marie“ vom Stapel. Auftraggeber war ein norddeutscher Schiffer von der Oste. Neben der Blaupause eines Generalplans erhält Edborg Einsicht in die handschriftliche Kalkulation für den Neubau, der auf 91.000 Gulden beziffert wird. Auch der Auftraggeber wird erwähnt: Kapitän Hermann Dieckmann aus Iselersheim bei Bremervörde.

Zu einem späteren Zeitpunkt begibt sich Edborg dorthin auf Spurensuche. „Ich hatte die fixe Idee, in einer Seefahrerkneipe nach einem alten Foto zu suchen. Obwohl ich nicht fündig wurde, führte das Gespräch mit dem Wirt zu einem unerwarteten Ergebnis: Er zeigte mir den Weg zu einer Frau, die sich als Helga Buck vorstellte, die Nichte von Kapitän Hermann ‚Harm‘ Dieckmann.“ Bei ihr erfährt der Eigner, dass Helga Buck als Kind ein gern gesehener Gast auf dem Schiff war und somit das Privileg hatte, auf Reisen nach Dänemark und Schweden mitzusegeln.

Mitten in den Wirren des Ersten Weltkrieges wurde die Galiot plötzlich in „Claus“ umbenannt; ein Schritt, der trotz der Tatsache, dass Claus der Name des Bruders war, ein erfahrener Kapitän und Kap Hoornier, als äußerst ungewöhnlich einzuordnen ist. Aufklärung erhofft sich Edborg im Seeschiffsregister Hamburg.

»Für Hans-Christer stand der geschichtliche Wert seines Schiffes im Vordergrund, weniger der praktische.«

Hier erhält Edborg tatsächlich Einsicht in die Schiffsakten der „Anna Marie“, wo sich auch ein Schrieb des Militärgeheimdienstes der Kaiserlichen Marine findet, welcher besagt, dass die „Anna Marie“ aus militärischen Gründen einen neuen Namen erhalten müsse, ebenso Schiffsführer Dieckmann. Größte Beschleunigung sei geboten.

Vergangenheit als Protagonistin im Ersten Weltkrieg

Der Verdacht liegt nahe, dass das Schiff für den Transport von Gütern oder Agenten in neutrale Länder gedient haben könnte. Das würde auch das originelle Geschenk erklären, welches Helga Buck dem Schweden mitgegeben hatte: ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto eines jungen Mannes, umrandet von der hochwertig gestickten Flagge der Kaiserlichen Marine. Darüber eine Krone und der Spruch „Gott mit uns“ – ein Erinnerungsbild und Danksagung für besondere Dienste im Krieg?

Dieses Rätsel wird wohl nie gänzlich aufgelöst werden können – aber es gibt amüsante Parallelen zu dem Kult- und Spionageroman „Das Rätsel der Sandbank“ von Erskine Childers. Das Schiff „Medusa“ des ominösen Dollmann, angeblich ein Schwede, war auch in Spionage im Vorfeld des Ersten Weltkrieges verwickelt und wurde als holländische Galiot beschrieben.

Beim Enkel des zweiten Eigners, Christian Pieper aus Westerrönfeld am Nord-Ostsee-Kanal, wird Edborg ebenfalls fündig. Im Wohnhaus der Piepers hängt noch immer ein prächtiges Ölbild der „Claus“ von 1928, welches den Bauzustand nach der ersten Motorisierung zeigt. Das heutige Steuerhaus gab es noch nicht, dafür aber ein Deckshaus vor dem Besanmast, welches Küche und Schlafzimmer für die beiden Besatzungsmitglieder zugleich war. Der Tisch war mit zwei Stangen am Herd festgehakt und musste nach dem Essen weggenommen werden. Stehhöhe gab es nicht. Im Achterschiff wohnte der Kapitän, der gleich zwei Kojen und dazu fünf Quadratmeter freien Raum zur Verfügung hatte.

Der Maler hat die damals „Claus“ heißende „Svanevik“ detailliert auf die Leinwand gebannt. Selbst die feinsten Details wurden dabei akribisch für die Nachwelt festgehalten, bis hin zu den Speichen des Steuerrads. Das Ölbild zählt, zusammen mit den Erzählungen des Enkels, zu den stärksten Quellen über die frühen Jahre der Galiot.

Plattbodenschiff “Svanevik” in felsigen Gewässern

1936 wird das Schiff von Pieper junior nach Dänemark verkauft, dann weiter nach Schweden. In Pukavik erhält das Schiff mit „Elise“ nicht nur einen neuen Namen, sondern auch einen neuen Motor. Die Ein-Zylinder-Maschine von June-Munktell mit 60 PS steht bis heute funktionstüchtig in der Galiot. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1947, wird das Schiff nach Västervik verholt und in „Svanevik“ umbenannt. Zwanzig Jahre später erreicht es seinen neuen und bis dato letzten Heimathafen Stockholm, wo es 1970 von Hans-Christer Edborgs späterer Ehefrau Yvonne Silvén erworben wird.

Ein interessanter Aspekt ist, dass sich das Schiff im Laufe der Zeit kontinuierlich von der Werft beziehungsweise dem ersten Heimathafen entfernt hat, in Richtung Nordosten. Dabei ist das Plattbodenschiff mit den typischen Seitenschwertern für Tidengewässer konzipiert worden, um trockenfallen zu können. Die felsigen Untergründe in schwedischen Gewässern sind gerade für ein Plattbodenschiff eine ernst zu nehmende Gefahr. Über die in Schweden weitestgehend unbekannten Seitenschwerter stolpert eines Tages sogar König Carl Gustaf. Eigentlich war Seine Majestät auf einen Termin mit dem benachbarten Schiff der Seefahrtfinder eingeladen, aber die eigentümlichen Schwerter erregen seine Aufmerksamkeit. Für den hemdsärmeligen Hans-Christer die einmalige Gelegenheit, einen Schwatz mit seinem König über die Geschichte der Galiot abzuhalten.

»Laut einem Horoskop, das ich mir aufbewahrt habe, wäre der perfekte Beruf für mich der eines Detektivs.«

Zwei Detektive in Zusammenarbeit

1979 trifft Edborg auf Joachim Kaiser, einen deutschen Experten für historische Schiffe, der auf Recherchetörn in Skandinavien unterwegs ist. Die beiden Spezialisten freunden sich an, gehen zusammen segeln und tauschen sich über die Jahre regelmäßig mit Informationen und Bildern aus. Kaisers Mission ist es, das maritime Erbe Deutschlands zu bewahren. Dafür legt er ein Register über den Restbestand deutscher Traditionssegler an und schreitet helfend ein, wenn ein historisch wertvolles Schiff Gefahr läuft, beim Abwracker zu landen oder in der Versenkung zu verschwinden. Sein spektakulärster Coup war die Rückholung der bereits völlig heruntergekommenen Viermastbark „Peking“ von New York nach Hamburg, wo sie unter seiner Leitung restauriert wurde.

Auch die „Svanevik“ kann von Kaiser profitieren, denn irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Seitenschwerter abgebaut, um auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Mit einer von ihm angefertigten Konstruktionszeichnung können neue, originalgetreue Schwerter in Schweden angefertigt werden.

Doch manchmal klären sich die kleinen Rätsel des Schiffs auch von selbst, ganz ohne Detektivarbeit. So klopft eines Tages ein älterer Herr an, der vor langer Zeit auf der „Svanevik“ gearbeitet hatte. Neugierig erkundigt er sich, ob das alte Mobiliar noch erhalten ist. Selbstredend wird das ehemalige Besatzungsmitglied an Bord gebeten, wo in der Achterkajüte Erinnerungen wach werden. „Er hat sich gefreut wie ein kleines Kind“, sagt Edborg lachend und fährt fort: „Samstagabends durfte er immer in die Kajüte des Kapitäns kommen, um beim Kaffekask mitzumachen. Bei diesem Trinkspiel wird eine Münze auf den Boden einer Tasse gelegt und so lange Kaffee eingefüllt, bis die Münze nicht mehr sichtbar ist. Dann wird Weinbrand draufgegossen, bis man das Geldstück wieder sieht. Und dann: Austrinken!“ Der damalige Kapitän zerschnitt dabei gerne Käsewürfel an der Tischecke. Offenbar war das Messer sehr scharf, denn die entstandenen Kerben sind bis heute auf dem Tisch sichtbar.

Mehr als ein halbes Jahrhundert hat Hans-Christer Edborg mit der historischen Galiot verbracht und dabei ihre Geschichte bis ins kleinste Detail recherchiert. Nun, wo die Kraft, sich um das Schiff zu kümmern, nachlässt, ist es Zeit, Lebewohl zu sagen. „Ich würde mich freuen, wenn ‚Svanevik‘ wieder nach Deutschland zurückkehren könnte. Dort hat ihre Geschichte angefangen, und dort sollte sie auch eine Zukunft haben.“

Die “Svanevik” im Detail

Lebenslauf der stählernen Galiot „Svanevik“

- 1914 Bau und Stapellauf als „Anna Marie“ auf der Schiffswerft von Jacobus F. Smit in Sappemeer (bei Hoogezand) in Holland, Auftraggeber: Hermann „Harm“ Dieckmann aus Iselersheim an der Oste, Heimathafen: Hamburg

- 1916 umgetauft in „Claus“ (gleicher Besitzer)

- 1918 Verkauf an Christian Pieper aus Oldenbüttel am Nord-Ostsee-Kanal

- 1923 Einbau eines Hilfsmotors von H. Callesen aus Apenrade mit zwei Zylindern / 50 PS

- 1930 Überschrieben von Christian Pieper auf seinen Sohn Johann Pieper

- 1936 Verkauft an Niels J. Møller, Heimathafen: Svendborg/DK, neuer Name: „Aage“

- 1937 Verkauft an Niels Peder Nielsen, Nakskov/DK

- 1939 Verkauf an John Edvin Spindel, Pukavik/S, neuer Name: „Elise“, Einbau eines neuen Motors von June-Munktell, ein Zylinder / 60 PS

- 1947 Verkauf an Harry und Erik Andersson, Västervik/S, neuer Name: „Svanevik“

- 1967 Verkauf an Sven Lindberg, Stockholm/S

- 1970 Verkauf an Yvonne Silvén, Stockholm/S

- 1982 Verkauf an Hans-Christer Edborg, Stockholm/S

Technische Daten der „Svanevik“

- Werft: Jacobus F. Smit

- Länge: 22,36 m

- Breite: 5,60 m

- Tiefgang: 1,90 m

- Ladekapazität: 110 t

- Bauweise: Stahl, genietet