- Nichts an Bord des Gozzo ist aus Plastik

- Segelndes Multitalent

- Früher Thunfischfänger, heute eher Badeboot

- Wo früher Reusen waren, hilft heute Blei auf dem Gozzo

- Bella Figura unter Segeln

- Legendärer Pizza-Abend weckt Interesse am Gozzo

- Wie ein Original aus alten Tagen

- Hauptstadt des Thunfischfangs

- Technische Daten der “ Luigi Padre”

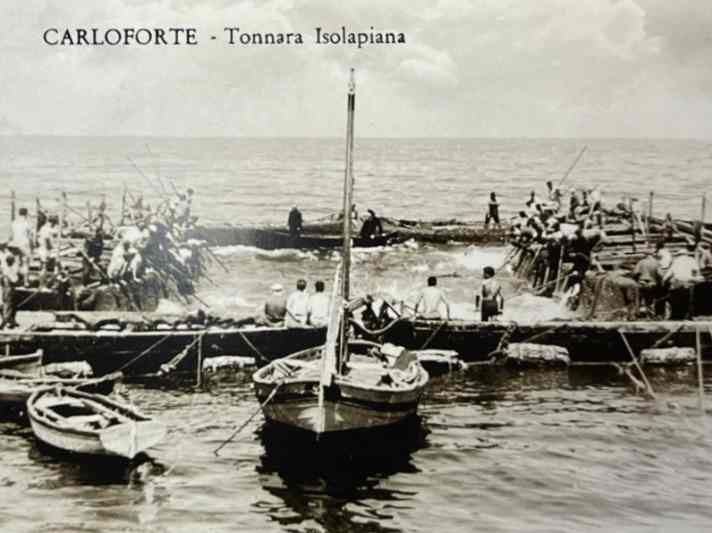

Wer die maritime Geschichte der Isola di San Pietro verstehen will, muss nur in eine der kleinen Hafenbars der Insel schlendern. Am Tresen lehnend fällt der Blick zwangsläufig auf die historischen Fotos, die überall an den Wänden hängen. Männer beim Thunfischfang sind darauf zu sehen. Gewaltige Netze, die im Meer ausgebracht werden. Alte Fischerboote, die mit langen Spieren und Lateinersegeln im Hafen liegen und in Flottillen um die Insel kreuzen. Der kleine Ort Carloforte war lange eine Hochburg des Thunfischfangs im Mittelmeer. Die Bilder der Tonnara sind weltberühmt.

Entsprechend stolz ist man auf der Insel auf die lokale Tradition der Seefahrt. Noch immer wird der Thunfisch hier auf althergebrachte Weise gefangen. Mit kleinen Booten, großen Netzen und bloßen Händen. Auch gibt es eine renommierte Marineakademie auf der Insel. Kapitäne, Navigatoren und Schiffstechniker werden bis heute hier ausgebildet. Kaum einer der Insulaner, der nicht zur See fährt, der nicht obendrein fischt und segelt und dem Meer auf fast intime Weise verbunden ist.

Auch interessant:

Doch natürlich haben sich die Zeiten auch auf San Pietro verändert. Längst sind es moderne Yachten, die in den Marinas vor der Promenade liegen. Katamarane, Speedboote, durchgestylte Großyachten. Wer heute über die Stege spaziert, entdeckt das ganze Sortiment moderner Sportboote, die in der Freizeitgesellschaft des dritten Millenniums zu haben sind.

Der Trend ist bekannt: viel Plastik, wenig Holz. Viel PS, wenig Handarbeit. Cremefarbene Sonnenpolster und getönte Scheiben anstatt derber Backskisten und gepönter Planken. Umso größer werden die Augen, wenn hinten am Schwimmponton der Marinatour plötzlich doch noch eine schwimmende Rarität dümpelt. Ein Boot wie ein Zeitzeuge, das den alten Schwarz-Weiß-Fotos in den Bars entsprungen scheint. Ein Spitzgatter, der anmutet wie noch vor hundert Jahren. Hübsch lackiert, historisch gezeichnet und absolut authentisch geriggt.

Nichts an Bord des Gozzo ist aus Plastik

Ein solches Boot ist selbst im maritimen Carloforte heute die Ausnahme. Ein leibhaftiges Gozzo, das obendrein nicht nur als folkloristisches Fotomotiv im Hafen liegt, sondern tatsächlich noch rausfährt – und das unter Segeln. Mit anderen Worten: Unter der heißen Sonne Italiens, inmitten des modernen Yachtengetümmels, liegt da plötzlich noch so ein veritabler alter Thunfisch-Flitzer – als hätte man die Zeit um Dekaden zurückgedreht. Klein und fein sieht das Boot aus. Makellos im Zustand. Rustikal und doch überaus elegant. Der Name steht als weiß lackierte Fräsung auf einem Mahagoni-Schild: „Luigi Padre“. Heimathafen: Carloforte.

Ein herrlich geschwungener Doppelender schaukelt da an seinen Leinen, gehalten in glänzendem Klarlack, klassischem Weiß und mediterranem Türkis. Und tatsächlich ähnelt das Boot den agilen und tüchtigen Arbeitsschiffen der einstigen Fischer bis in die Details.

Nichts an Bord ist aus Plastik, kein Schäkel, kein Auge, das aus Niro-Stahl besteht. Der Aufbau schmiegt sich flach aufs Holzdeck, während der Freibord ausladend aus dem grünen Wasser steigt. Der lange Bugspriet ragt weit ins Hafenbecken, der massive Mast ist nach alter Manier mit Tauwerk abgespannt. Besonders fällt die lange Spiere des Riggs ins Auge: Die 13 Meter lange Rute des alten Lateinersegels zeigt in den Himmel wie eine weiße Nadel und ragt achtern weit über das siebeneinhalb Meter lange Boot hinaus. Die Italiener nennen diesen auffälligsten Teil des Lateiner-Riggs anschaulich „Antenna“, die Antenne.

Eine traumhaft schöne Holzkonstruktion ist das Boot. Eine Augenweide, die aus einem alten Stummfilm stammen könnte. Und noch liegt das Boot schier im Wasser, sind nicht einmal die Segel angeschlagen. Doch schon so macht das Boot Eindruck. Inmitten der zeitgenössischen Kunststoff-Armada gleicht es einem handfesten Original. Kein Chichi, kein Luxus. Dies ist ein klassisches Mittelmeerboot. Ein ehrlicher Kahn, wie ein Alexis Sorbas ihn segeln würde.

Segelndes Multitalent

Ähnliche Spitzgattboote sind im ganzen Mare Nostrum bekannt, von Griechenland bis zu den spanischen Küsten. Überall wurden sie früher in leicht abgewandelter Form gebaut und gesegelt. Auf den Balearen heißen sie Llauts, in Italien Gozzi, in Griechenland Kaiki. Regional trägt dieser Bootstyp gern noch einmal ganz andere Namen. In Sizilien werden die kleinen Verdränger auch Buzzu oder Vuzzu genannt, auf Malta hingegen Luzzu.

Genutzt wurden die Boote früher zum Schleppfischen, zum Langusten- und Thunfischfang, manchmal auch zum Warentransport oder für Fährfahrten zwischen den Inseln. Als die Leuchttürme früher noch mit Öl befeuert wurden, segelten die Männer in solchen Schiffen sogar Fässer mit Petroleum zu den entlegenen Klippen, auf denen die Seezeichen standen.

Ihre Eigenschaften machten die kleinen Boote damals zu segelnden Multitalenten. Sie bieten Platz zum Arbeiten an Deck, zum Stauen darunter. Sie sind stabil, manövrierfähig und springen schnell an. Ohne tiefgehenden Kiel können sie auch flache Gewässer anlaufen, oft sogar bis an die Strände fahren und auf den Sand gezogen werden. Durch ihre flache, aber breite Bauweise sind die Boote zudem ziemlich seetauglich und können auch bei leichten Winden gegen so manche Strömung halten.

Allein: Gesegelt werden die urigen Fischerboote des Mittelmeers heute nur noch selten. Zu aufwendig ist die Handhabung der alten Schratsegel, zu mühsam sind der Trimm und das Beladen mit Ballast. Auch eine geeignete Crew zu finden, ist heute nicht leicht. Der Vorschoter muss nicht nur die Fock fahren, sondern im besten Fall auch die lange Spiere führen, an der das Großsegel angeschlagen wird. Je nach Kurs zum Wind wird die „Antenna“ steil nach oben angewinkelt oder horizontaler gefahren. Eine Kunst für sich, die heute kaum einer mehr beherrscht.

Früher Thunfischfänger, heute eher Badeboot

Im sardischen Stintino finden gelegentlich noch Treffen der alten Lateinerboote statt. Auch werden manchmal Regatten gesegelt, zu denen Teilnehmer aus ganz Italien anreisen, einige gar aus Frankreich und Spanien. Auf Sardinien kommt dies einem maritimen Volksfest gleich: Dutzende Lateinersegel, die wie weiße Dreiecke übers Meer ziehen. Doch sind solche Anblicke äußerst rar geworden.

In der Regel gilt: Wenn eines der hübschen Gozzi heute noch in den Häfen zwischen Genua und Sizilien zu finden ist, wird es in der Regel meist als Badeboot genutzt oder tuckert verliebte Pärchen zu den blauen Grotten. An Deck befinden sich Polster, Sonnensegel und kalte Getränke, während der braun gebrannte Kapitän den Passagieren erzählt, was sie früher alles für tolle Sachen mit den Segelschiffen angestellt haben. Und schon als umfunktionierte Ausflugsboote mit knatterndem Diesel sind die Schiffe bis heute ein Hingucker in jedem Hafen.

Doch wehe, sie werden gesegelt! Wehe, sie ziehen mit gefülltem Lateinersegel übers Wasser – so wie früher, als das Mittelmeer noch den Perlenfischern und Thunfischpiraten gehörte! Spätestens dann sind alle Augen auf sie gerichtet.

An Bord der „Luigi Padre“ weilen an diesem Morgen Adolfo und sein Sohn Luigi Simonetti. Sie gehören zu den wenigen, die so ein Boot nicht nur besitzen, es hegen und pflegen, sondern ihr Gozzo gelegentlich auch noch nach allen Regeln der Kunst segeln. Die „Luigi Padre“ ist ein sogenanntes „Schifetto Carlofortino“, wie es speziell auf der Isola di San Pietro schon vor Jahrhunderten gesegelt wurde. Der Begriff stammt vom Wort Skiff, womit gemeinhin kleine Segelboote gemeint sind.

Das Schiff ist aus Eiche, Iroko und Fichte aus Livorno angefertigt. Die massiven Belegbalken an Bug und Heck sind aus dem starken Holz des Olivenbaums gebaut. Fürs Deck, den Aufbau und die Beplankung ließ sich Vater Adolfo allerdings etwas Spezielles einfallen. Da er früher als Nautiker auf Frachtschiffen um die halbe Welt fuhr und lange in der Schifffahrtsbranche tätig war, hatte er gute Kontakte. So geschah es, dass er eine Ladung Mahagoni auf seine Insel verschiffen lassen konnte. Das edle Holz kam den weiten Weg aus Peru – eigens für die Konstruktion seines Gozzo.

Außergewöhnlich sind die kleinen Speigatten im schrägen Freibord. Kleine runde Löcher, durch die beim Krängen Wasser an Deck läuft, sich sammelt und hin und her schwappt. Früher steckten die Fischer Korken in diese Löcher, um das Salzwasser nach Belieben an Bord stauen und später wieder ablaufen lassen zu können. Eine so einfache wie effiziente Methode, um die Langusten, die sie mit den Reusen an Bord hievten, möglichst lange frisch zu halten. Noch beim Segeln krabbelten die Krustentiere an Deck im Meerwasser herum, bis sie im Hafen lebendig von der Pier verkauft wurden.

Wo früher Reusen waren, hilft heute Blei auf dem Gozzo

Ebenso sticht die Form heraus. Bug und Heck, die sich stark verjüngen. Die nach außen geneigten konvexen Seitenkanten bei einem klassischen Längen- und Breitenverhältnis von knapp über 3 zu 1. Auffällig ist auch der nach vorn geneigte Mast. Mit dreifach umgelenkten Fallen wird daran die lange „Rute“ hochgezogen, an der Adolfo und Sohn Luigi Simonetti jetzt das große Segel anschlagen. Heute Nachmittag wollen sie ihr Gozzo endlich wieder einmal richtig segeln. Über die Insel ziehen Wolken, ein warmer Mistral weht aus Nordwest. Gute Bedingungen, um zur Isola Piana zu kreuzen und eine Tour über das blau und grün leuchtende Meer zu unternehmen.

Vater Adolfo näht eigens noch eine neue Belederung an die lange Spiere, schert frische Leinen durch die Blöcke am Rackring des Bugspriets. „Mir ist es wichtig, dass das Boot quasi original segelt“, sagt er, auch wenn dieses hier als Retro-Klassiker gelten darf. „Als Nächstes wird an Bord aufgeklart, der flache Salon freigeräumt zum Segeln. Dann schlagen die beiden die Fock an. Die „Luigi Padre“ ist eine jener etwas größeren Gozzi, die auch ein Vorsegel fahren. Anschließend jedoch muss noch ordentlich gewuchtet werden: Per Hand hieven Vater und Sohn den Ballast an Bord – denn wo die Fischer früher Reusen, Grundgewichte und Fanggeschirr in der Bilge fuhren, müssen heute mehrere jeweils 25 Kilo schwere Bleibarren aushelfen, damit das Boot bei seinem geringen Tiefgang an Stabilität gewinnt.

Und dann ist es so weit. Die „Luigi Padre“ ist zum Auslaufen bereit. Fehlt nur noch die Mannschaft: Sechs Leute sind nötig, um das flotte Lateinerschiff optimal zu bedienen und hoch am Wind nach Kräften auszutarieren.

Um vier Uhr am Nachmittag laufen sie aus. Sechs fröhliche Carloforiner in roten Shirts, die vor der Kulisse des pastellfarbenen Orts um die Mole tuckern und gleich hinter der Hafeneinfahrt die Segel setzen. Mit mehreren Mann heißen sie das große Lateinersegel auf, setzen die Fock und gehen in Position. Die sechs sind ein eingespieltes Team. Einige arbeiten als Marinaio, andere als Fährschiffer, zusammen haben sie schon viele Regatten gesegelt und Pokale gewonnen.

Die italienische Flagge weht, als Skipper Adolfo den Dieselmotor stoppt und das Gozzo sogleich Fahrt aufnimmt. Wie eine gefiederte Flunder mit gestrecktem Degen zischt das Boot los. Trotz seiner stattlichen Verdrängung legt sich das Boot auf die Seite, geht hoch an den Wind. Wie ein spitzer Keil ist das Lateinersegel hochkant in den Wind gestellt, und mit Leichtigkeit macht das Boot prompt sieben Knoten und sogar mehr. Nicht ohne Grund haben Adolfo und Luigi Simonetti schon mehrmals Regatten damit gewonnen.

Bella Figura unter Segeln

Einen erhabenen Anblick bieten die beiden Segel in ihrer Formation. Dynamisch und mit fliegenden Unterlieken streben sie übers Meer: den Schwingen eines alten Drachengleiters gleich. Wenn verschiedene Riggs untereinander einen Schönheitswettbewerb austragen dürften – die Lateinertakelung würde als echte Beauty durchgehen. Bella Figura unter Segeln: Die alten Gozzi jedenfalls wissen, wie das geht.

Seit den Zeiten von Christi Geburt war diese Takelung auf dem Mittelmeer über viele Jahrhunderte die Besegelung der Wahl. Galeassen, die Schiffe der Römer, sogar die frühen Karavellen der Portugiesen waren lateinisch getakelt. Auch sollten es eben diese Riggs sein, die dem Segeln letztlich ein Wunder schenkten: Versehen mit einem geeigneten Kiel nämlich schaffte es der Mensch mit diesem dreieckig und flach in den Wind gestellten Segelschnitt erstmals, auch gegenan zu kreuzen – anstatt sich nur immer raumschots davonpusten zu lassen.

Eine Revolution, die die Fahrzeiten damals erheblich verkürzte, die neue Kurse ermöglichte und der Mobilität auf dem Meer eine neue Dimension eröffnete. Seereisen ließen sich fortan ganz anders planen, Waren effizienter transportieren und fremde Häfen erstmals halbwegs gezielt ansteuern. Lange war dies keine Selbstverständlichkeit: Der Mensch konnte dem Wind erstmals Strecke abtrotzen – und nicht umgekehrt.

Adolfo, Luigi und die anderen haben sichtlich Spaß daran, am eigenem Leib zu spüren, wie gut das Gozzo segelt, wie dieser Schiffstyp es bis heute beherrscht, mühelos übers Meer zu ziehen. Die Männer lehnen sich über die Kante, krallen sich an den Wanten fest, turnen bei den Wenden von einer Seite auf die andere. Wenn auch ein solides, stäbiges Boot, die „Luigi Padre“ besitzt fast den Elan einer Jolle.

Legendärer Pizza-Abend weckt Interesse am Gozzo

Dass dieses schöne Schifetto so behände segelt, ja, dass es überhaupt existiert und gebaut wurde, ist ihm zu verdanken: Adolfo Simonetti, dem Signore an der Pinne. Schon als Teenager begann er mit dem Segeln und sauste bald in verschiedenen Jollen über das Meer vor der Insel. Auch während seiner Zeit als Berufsschiffer gab er das Segeln nicht auf. Im Gegenteil: Adolfo Simonetti segelte engagiert Regatten, im 470er und anderen modernen Bootsklassen. Eines Tages jedoch, Jahre später, sollte er durchwettern, was sich als „seglerisches Erweckungserlebnis“ bezeichnen ließe. Noch heute erinnert sich Simonetti an jenen „legendären Pizza-Abend“ im Norden Sardiniens. Zusammen mit drei versierten Seglern und Bootsbauern saß er abends bei Bier und Wein am Tisch, als diese sich plötzlich in einer Suada ergingen über die Vorzüge und Charaktereigenschaften klassischer Segelschiffe. Die drei schworen auf die Qualitäten des Holzes, besangen die Schönheit des alten, echten Bootsbaumaterials.

Bald darauf skipperte Simonetti das Boot eines Bekannten, das aus Holz konstruiert war. Er saß abends in dem Boot, allein, und fuhr raus aufs Meer zwischen den Inseln. Die Segel standen gut, die Wellen umspielten den Rumpf, als das Boot durch den warmen Wind glitt. Da geschah es: „Ich spürte auf einmal etwas, das ich beim Segeln noch nie erfahren hatte.“ Simonetti erlebte plötzlich eine tiefe Verbundenheit, ja, fast eine Art Zwiegespräch zwischen dem Schiff, dem Wind, dem Meer. „Ich war regelrecht überwältigt. So ein Holzboot vermochte tatsächlich Dinge auszulösen, die ich beim Segeln noch nie erlebt hatte. Das Holz sprach, es lebte. Es war, als besäße das Schiff eine Seele. Es mag verrückt klingen, aber das war fast ein spirituelles Erlebnis.“

Danach passierte, was passieren musste. Adolfo Simonetti ging zu einem der letzten verbliebenen Holzbootsbauer auf der Insel San Pietro und sagte zu ihm: „Das nächste Boot, das du baust, ist meins!“

Wie ein Original aus alten Tagen

Holzbootsbauer tragen in Italien eine besondere Berufsbezeichnung. Sie heißen nicht einfach nur Holzbootsbauer, sondern nennen sich Maestro d’ascia – die Meister der Äxte. Im Jahr 1996 ging es los. Pläne entstanden nach alten Originalen, sie besorgten Holz, traditionelle Beschläge, Blöcke und Rackringe. Und dann traf das Mahagoni aus Peru ein.

Sechs Monate brauchte der Bootsbauer für die Konstruktion. Simonetti: „Ich ging jeden Tag nach der Arbeit in die Werkstatt, verfolgte jeden Arbeitsschritt, die Werft liegt ja gleich um die Ecke.“ Er vertiefte sich kopfüber in die Finessen des Holzbootes, hantierte mit diversen Lacken, lernte über die Vorzüge von Messingschrauben und Bronzebeschlägen, beschäftigte sich mit alten Rissen, derben Masten und nach alter Manier geschnittenen Lateinersegeln.

Sein Boot, die „Luigi Padre“, sollte genauso aussehen wie die Originale aus den alten Tagen. Auf seinem Grundstück an der alten Salzlagune baute er sich sogar ein Zelt für das Boot. Eine kleine Werkstatt, wo er das Schiff in den Wintern bis heute pflegt, schleift, lackiert.

„Am Ende war es alles nicht so einfach“, erinnert sich Simonetti heute. „Es flossen damals enorm viel Zeit und Mühe in das Projekt, dazu eine Stange Geld. Aber alle machten mit und waren begeistert. Meine Frau, die Familie, Freunde und natürlich mein Sohn Luigi. Wir alle auf der Insel wissen schließlich um die Tradition der Seefahrt, denn wir wachsen damit auf.“

Als das Gozzo schließlich ins Wasser ging, war es am Ende nichts anderes als das: ein segelndes Geschichtsbuch – ein Original-Zeitzeuge aus der langen und lebendigen maritimen Historie der altehrwürdigen Isola di San Pietro. Nur komplett neu konstruiert und gebaut.

Hauptstadt des Thunfischfangs

Tunesische Korallenfischer aus Tabarka haben die Isola di San Pietro im Südwesten Sardiniens einst besiedelt. Schon vor Jahrhunderten brachten die Fischer große Stellnetze im Meer aus, um den mächtigen Blauflossenthunfisch in die Camera del morte zu treiben, in die Todeskammer eines komplexen Reusensystems, das bis zu 40 Meter tief hinab ins Meer reicht. Für die Männer oben auf den schaukelnden Booten bedeutete dies früher seemännische wie seglerische Schwerstarbeit. Von zentraler Bedeutung waren dabei die seetüchtigen und schnellen Gozzos, die traditionellen Spitzgatter, die es im Mittelmeer in verschiedenen Derivaten gibt. Gemein ist ihnen das Lateinerrigg, mit dem erstmals in der Geschichte das Aufkreuzen möglich wurde und das so die Seefahrt revolutionierte.

Technische Daten der “ Luigi Padre”

- Rumpflänge: 7,45 m

- Länge Wasserlinie: 7,30 m

- Breite: 3,00 m

- Tiefgang: 1,00 m

- Segelfläche: 40,0 m2

- Motor: Yanmar 30 PS

- Baujahr: 1997

- Werft: Cantiere Navale Antonio Sanna