Emsige Geschäftigkeit herrscht an Bord der „Gloriana of Faversham“, die an einer Spundwand im Hafen von Harlesiel in Ostfriesland auf ihren Schaulauf wartet. Gerade erst hat sie einen neuen Mast erhalten und das Großsegel seinen Platz an der Gaffel wieder eingenommen. Nicht alle Geitaue, mit denen das rechteckige rote Tuch gerefft werden kann wie ein Vorhang, sind an der richtigen Stelle. Eins rauscht aus und fliegt in drei Meter Höhe durch die Luft. Skipper und Eigner Markus Seebich entert rasch die hölzernen Stufen an den Wanten, auf denen er am Hauptmast bis zum Eselshaupt klettern kann. Er greift die Leine und fädelt sie ein. „Das ist eine der Besonderheiten dieses Schiffs: dass man fast alles selbst und ohne großen Aufwand erledigen kann“, nennt Seebich einen großen praktischen Pluspunkt auf dem vermeintlich doch recht umständlich zu handhabenden Boot.

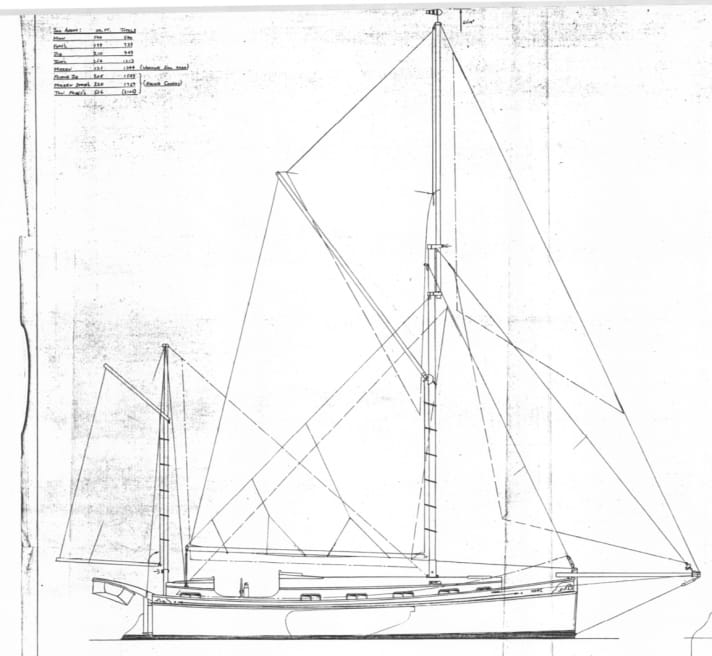

Mit ihren 19,20 Meter Länge über alles und 25 Tonnen Gewicht ist sie eine kleine Schwester der traditionellen Plattboden-Arbeitsboote vom Typ „Thames Barge“. Diese pendelten zwischen dem europäischen Festland und England, als Frachten um die vorletzte Jahrhundertwende noch unter Segeln transportiert wurden.

Sie konnten mit einem Tiefgang von nicht einmal einem Meter weit in die schnell versandenden, tideabhängigen Flüsse vordringen. Dennoch waren sie ausreichend gewichtsstabil, um auch gefahrlos den mitunter recht ruppigen Ärmelkanal zu überqueren. Die nur zwei Mann starke Besatzung teilte sich den knappen Raum in der Achterpiek, der restliche Platz wurde bis unters Dach beladen.

“Gloriana” fasziniert, damals wie heute

Die Vorstellung, mit einem geräumigen Boot sicher die Weltmeere zu bereisen und Winkel zu entdecken, die den meisten Seglern aufgrund des Tiefgangs vorenthalten bleiben, das Ganze zudem in britisch-traditioneller Optik, gefiel einem englischen Geschäftsmann derart gut, dass er Ende der achtziger Jahre den Bau einer kleineren und wesentlich wohnkomfortableren Version dieser stäbigen Arbeitsschiffe in Auftrag gab. Konstrukteur und Yachtbauer Paul Winch aus Faversham in der britischen Grafschaft Kent ging in dieser Aufgabe auf. Er zeichnete detaillierte Pläne und legte die „Gloriana“ 1988 auf Kiel. Schon der Rumpf aus sechs Millimeter dickem Schiffbaustahl, einer zwölf Millimeter starken Kielplatte und vier Schotten, zwei davon Kollisionsschotten, spricht von großen Plänen und hohen Ansprüchen des Ersteigners.

Ein kleiner Junge mit großen Augen steht an der Hand seines Vaters an der Kaimauer. Er ist nicht wegzubewegen, bis das Schwergewicht abgelegt hat. Touristen halten inne, zeigen in die Höhe auf den Mast mit einfahrbarer Stenge oder den Klüverbaum mit Netz, in dem es sich unterwegs gemächlich und den Wellen nah ruhen lässt. „Mit diesem Schiff ist man nie allein, immer bleiben Passanten stehen auf einen kleinen Schnack und mit vielen neugierigen Fragen“, berichtet der Sohn des Skippers, ehe er seine Position an der Spring einnimmt und darauf wartet, dass die 99 PS des Perkins-Motors die Yawl eindampfen lassen. Die stehende Gaffel mit dem daran aufgetuchten Großsegel bietet dem frischen Wind schon reichlich Angriffsfläche. Selbst der große Vorhafen von Harlesiel kann da schnell eng werden; ein kleiner Vorgeschmack auf den mächtigen Schub, den wir draußen bekommen sollen.

Als Partner des Nationalparks Wattenmeer hat “Gloriana” manchmal unerfahrene Gäste an Bord

Meistens bleibt das 50-Quadratmeter-Groß in der Achterpiek verstaut. Ein detaillierter Reffplan sieht das Segeln unter Vollzeug – dann immerhin 145 Quadratmeter Tuch – bis maximal elf Knoten Wind vor. Heute, bei gut 15 Knoten, soll es dennoch stehen. Ursprünglich mit einem Großbaum gefahren, läuft das Unterliek seit einigen Jahren frei. „Ohne Baum ist die Fahrt mit unerfahrenen Mitseglern sicherer, das Reffen geht schnell und unkompliziert“, erläutert Seebich. Als Partner des Nationalparks Wattenmeer hat er gelegentlich auch zahlende, aber nicht unbedingt segelerfahrene Gäste an Bord. Die fährt er zu Wattwanderungen, Schweinswalbeobachtungen oder Tauchexpeditionen vor Helgoland.

Wie es unbedarften Mitseglern beim Versuch eines souveränen Seglerverhaltens ergehen mag, ist schnell nachempfunden. Von der Spitze des Klüverbaums bis zum Schothorn des Besansegels unzählige Blöcke, Klemmen, Klampen und Winschen. Zwei Masten, zwei Gaffeln, ein Baum, verbunden mit Hunderten Metern an Fallen, Schoten, Geitauen und Reffleinen: Das ist nicht in einem Tag zu durchschauen. Wie viele Meter des Polyester-Tauwerks in Traditionsoptik hier durch Blöcke und über Winschen laufen, weiß der Eigner denn auch nicht. Er hat es in 200-Meter-Rollen gekauft und nach Bedarf abgelängt.

Segelorder auf “Gloriana” sind für Yachtsegler zunächst ungewohnt

„Es dauert, bis man an einem solchen Boot alles kennengelernt hat und den optimalen Segeltrimm für die verschiedenen Lagen raushat“, erläutert Markus Seebich, der die „Gloriana“ seit 2016 sein Eigen nennt und immer noch etwas Neues entdeckt. Besonders im Feintrimm: Von Klüver bis Besansegel lässt sich jedes einzelne Tuch mehrfach mit Bindereffs verkleinern. Dadurch kann die Gaffelyawl jederzeit sicher und stabil gefahren werden. Vorausgesetzt, die Crew weiß, was sie tut. Die heutige besteht neben dem Skipper aus seinem Sohn Kennard und dessen Freundin Paula Dietzel. Beide eilen beim Segelsetzen im engen Fahrwasser übers Deck und führen Befehle aus wie „Klüverschot, Besanschot, Fockfall klar. Klar zum Aufheißen Fock. Heiß auf die Fock!“, klarieren Fallen und Schoten, nehmen unterwegs das Fliegerstag noch eine Umdrehung runter oder knallen das Wasserstag an.

Was sich hinter der jeweiligen Order verbirgt, lässt sich für gewöhnliche Yachtsegler nur durch sorgfältige Beobachtung mit sinnvollen Handlungen in Einklang bringen. Unter Beinahe-Vollzeug – das Toppsegel muss heute auf seinen Auftritt verzichten, es kommt nur bei weniger als 4 Beaufort zum Einsatz – springt das schwere Schiff recht schnell an. Vier, fünf, mit etwas Hilfe der Tide gar mehr als sechs Knoten Fahrt zeigt die Logge.

Viel zu schnell ist der alte Leuchtturm von Wangerooge querab und eine Wende auf dem Programm. Das angesichts der Schiffsmaße geradezu winzig wirkende klassische Holzsteuerrad mit gedrechselten Speichen liegt leicht in der Hand. Kurz scheint die „Gloriana“ die Mitarbeit zu verweigern und auf der Stelle zu stehen. „Man merkt aber sofort, wenn sie rumkommt, und dann ist sie auch gleich wieder da“, erläutert Kennard Seebich, „dabei hilft vor allem der Klüver.“ Auf der ganzen Länge platt wie eine Flunder bei nur 1,10 Meter Tiefgang, hat die Yawl dabei nur wenig Abdrift.

Robuster Charme verrät die Kategorie “Arbeitsboot”

Zwischen den agilen Sportbooten, die an diesem sommerlichen Tag über das Wattenmeer flitzen, hat die „Gloriana“ den ebenso robusten wie beeindruckenden Charme ihrer Schwestern aus der Kategorie Arbeitsboot. Unter dem gewölbten weißen Aufbau wirkt der schwarze Rumpf mit geradem Steven denkbar massiv. Das kann den Eindruck erwecken, dass man sich mit ihr besser nicht anlegt, auch nicht mit dem senkrecht herabhängenden 75-Kilo-Stockanker.

Geschwungene goldene Intarsien und das Heck hingegen, schmal und in der Form einem abgeschnittenen Champagnerglas nachempfunden, verleihen einen Hauch Eleganz. Das erschließt sich erst auf den zweiten Blick, denn an stattlichen Davits hängt ein festes Dingi, beide ebenfalls schwarz. An der Reling hat eine Leiter ihren festen Platz. Mit ihr steigen Eigner und Gäste von Bord, wenn das Plattbodenschiff im Wattenmeer trockenfällt. Nicht, ohne zuvor ringsum ganz traditionell mit einem Senklot die Wassertiefe in Fuß und Faden zu messen, damit die gut 42 Fuß Unterwasserschiff möglichst gerade hoch und trocken stehen.

Die für ein Plattbodenschiff obligatorischen Seitenschwerter können hoch am Wind für etwas mehr Ruhe in dem ohnehin nicht gerade nervös segelnden Boot sorgen. Sie sind aber erwiesenermaßen nicht unbedingt vonnöten. Einen der Voreigner hat ihr Klappern derart genervt auf seiner Atlantikfahrt, dass er sie kurzerhand irgendwo zwischen den Kanaren und Kapverden versenkt hat.

Pflegeintensive “Gloriana” als Abwechslung zum Beruf

Alle Masten und Rundhölzer sind aus Oregon Pine gefertigt – auch der gerade erst neu gebaute Holzmast, der glatt, astlochfrei und akkurat lackiert in der Sonne glänzt. An Deck offenbart sich aber auch eine nie endende To-do-Liste: Kaum sind Klüver, Besan und Gaffel lackiert, stehen die Blöcke und Beschläge Schlange. Laufflächen aus Treadmaster möchten gepflegt und erneuert, unvermeidliche Rostspuren entfernt werden, und hier und da ist neuer Lack fällig. Dazu das Unterwasserschiff, das ebenfalls alle zwei bis drei Jahre überarbeitet werden muss.

Bis dann nach der allfälligen Pflege die Segel angeschlagen, Fallen, Schoten und Leinen klariert sind und die „Gloriana“ aus ihrer Ruheposition im Museumshafen von Carolinensiel in den Segelmodus gebracht ist, kann mit kleiner Crew gut und gern ein ganzer Tag ins Land ziehen. Warum tut man sich das an, man könnte doch auch einfach auf einer überschaubaren Yacht segeln? „Ich bin Berufssegler und brauchte ein neues Hobby“, erzählt der Segelschulinhaber Markus Seebich grinsend an seinem Lieblingsplatz sitzend, einem drehbaren Schemel zwischen dem Steuerrad und dem Niedergang zur Achterpiek. Von hier aus hat er das ganze Schiff im Blick und kann zudem in den Salon schauen, der eine Ahnung davon gibt, dass er sich wohl nicht nur der Beschäftigung wegen in dieses Arbeitsboot verliebt hat.

Vier Schritte führen hinab in den weiten Raum mit einer Stehhöhe von 2,20 Metern. Edle Hölzer und Metalle schimmern behaglich im Sonnenlicht: Möbel aus Mahagoni, an den Wänden und Decken-Paneele aus Pitch-Pine-Holz mit Petroleumlampen, Sturmglas, Barometer und Gezeitenuhr. Hunderte von Bronze-Holzschrauben, jede einzelne versenkt in einer kleinen, runden Messingrosette, verleihen den Paneelen ein akkurates Muster; gewolltes Designelement und äußerst praktisch zugleich, lässt sich doch jedes einzelne Brett bequem abschrauben und dahinter inspizieren und erneuern, was gerade zu erneuern ist.

Komfortable, seegehende Yacht in der Optik eines Arbeitsschiffs

Am großzügigen Navigationstisch nimmt der Skipper auf der Hundekoje Platz und zieht unter sich eine Getränkeschublade hervor. Sie bietet Raum für locker das Vierfache eines gängigen Sherryfach-Vorrats. Bis zu zwölf Personen können in Vorpiek, Hundekojen und des Eigners gemütlicher Achterkabine mit Bad untergebracht werden, da schadet reichlich Stauraum ebenso wenig wie Tanks für 1.000 Liter Diesel und 800 Liter Wasser.

Ein schwedischer Ofen mit Eichhörnchen-Relief heizt den Salon und zusätzlich eine Wassertasche, aus der das warme Wasser allein mittels Schwerkraft in einen Heizkörper in der Achterkajüte und – besonders heimelig – durch dicke Rohre hinter der Salonbank zirkuliert. Nach einem frischen Tag auf See kommen hier die Knochen in den weichen, bordeauxroten Chesterfield-Polstern wieder auf Temperatur. Briketts und Feuerholz finden bequem in der Bilge unter dem Salonboden Platz, wenngleich dieser nur mit etwas Stühlerücken, Kraft und Geschicklichkeit zu bewegen ist. Immerhin ist auch er aus massivem Iroko-Holz als Stäbchenparkett verlegt. Nichts deutet darauf hin, dass auf den historischen Vorbildern der „Gloriana“ in diesem Raum ausschließlich Waren transportiert wurden. Deren Gewicht ersetzen zwölf Tonnen Beton in der Bilge, die der Gaffelyawl Stabilität verleihen.

Des Ersteigners exakte Vorstellungen und des Konstrukteurs akkurate Umsetzung ließen das Konzept einer komfortablen, seegehenden Yacht in der Optik eines Arbeitsschiffs aufgehen. Der britische Kaufmann segelte mit ihr bis zu den Kapverden und entschied sich, dort zu bleiben. Der zweite Eigner unternahm mit der „Gloriana“ ebenfalls ausgedehnte Atlantik- und Mittelmeertörns, ehe er sie auf Mallorca an einen Ostfriesen verkaufte, der sie in ihre neue Heimat am Wattenmeer brachte.

Zweites Leben als gewerbliches Boot

Als Markus Seebich sie 2013 das erste Mal im Museumshafen Carolinensiel sah, ließ er verlauten: „Sollte dieser kleine schwarze Frachtsegler jemals zu verkaufen sein, möchte ich ihn haben!“ Mit der „Gloriana“ übernahm er drei Jahre später ein Schiff, wie es kein zweites gibt. Gerade dieser Umstand, insbesondere die ausufernden Extrawünsche des ersten Eigners, hatten indes bei ihrem Bau jegliche Kalkulation aus dem Ruder laufen lassen. Als die „Gloriana“ drei Jahre nach Kiellegung vom Stapel lief, war Konstrukteur und Bootsbauer Paul Winch pleite und zog sich ins Privatleben zurück. „Ich brauchte aber die Pläne der ‚Gloriana‘ für ihre Zulassung als gewerbliches Boot und konnte ihn nur mit langer Recherche ausfindig machen“, erzählt Markus Seebich. Als er ihn endlich aufgespürt hat, ist der mittlerweile im Ruhestand befindliche Konstrukteur nicht gut auf sein Werk zu sprechen, zu tief sitzt die leidvolle Erfahrung des Bankrotts.

Dennoch: Einige gute Worte und Erzählungen von der „Gloriana“ später ist er bereit, seine Zeichnungen herauszugeben. „Nichts an diesem Schiff – außer dem Motor und den Instrumenten – ist von der Stange. Aber ich könnte anhand dieser Pläne jederzeit alles eins zu eins nachbauen lassen“, berichtet der Eigner erfreut und zeigt am Salontisch ein ganzes Heft mit säuberlich von Hand geschriebenen und gezeichneten Plänen, die keinen Winkel, keine Schraube, kein Fall und keinen Baum auslassen.

“Gloriana” ist durchaus als Langfahrer zu denken

Im kabbeligen Seegatt zwischen Wangerooge und Spiekeroog geraten derweil auf dem trotz eines gegeiten Großsegels leicht übertakelten Schiff weder Teetassen noch Saftgläser ins Rutschen; einzig die zwei Regiestühle am Salontisch können, wenn es hoch hergeht, schon mal ihre Position ändern. Das Wasser rauscht trotz manch steiler, kleiner Welle erstaunlich leise an der dicken stählernen Bordwand vorbei. Gut vorstellbar, mit der „Gloriana“ auch bei mehr Wind und Welle über Nordsee oder Atlantik zu segeln, ohne dem äußeren Getöse ausgesetzt zu sein. Zumal sich vom Niedergang bis in die Vorpiek bei aller Geräumigkeit allenthalben Festhaltemöglichkeiten bieten. Vorerst aber zwingt die Tide zur Rückkehr nach Harlesiel, wollen Schiff und Crew nicht einige Stunden hoch und trocken an der Wattkante sitzen.

Beim Bergen tanzt das Großsegel wie ein Derwisch in rotem Gewand und möchte mit Blöcken um sich schlagen, die die Crew fest in den Händen hält. Der Wind fängt sich immer wieder in kleineren und größeren Taschen, die sich beim Reffen bilden. Im enger werdenden Wattfahrwasser mit wenig Manövrierraum scheint für eine Weile nicht klar, ob der Skipper das Segel oder das Segel ihn bezwingt. „Das ist der Grund, weshalb wir das Groß nur bei wenig Wind fahren und immer vorausschauend früh bergen“, stellt der Skipper, leicht außer Atem, fest.

Jeder Handgriff will wohlüberlegt sein

Die Schleuse nach Carolinensiel wartet mit einer letzten Spannung auf, auch für die obligatorischen Zaungäste oben an der Mauer: Wenige Dezimeter Platz bleiben vorn und achtern bei hochgefahrenem Klüver. Die Salinge sind mit 4,01 Metern so breit wie das Schiff selbst und passen gerade eben neben den Vorbau des Schleusenwärterhäuschens. Einfahren, Festmacher an die Poller, aufstoppen – jeder Handgriff will wohlüberlegt sein. Am Liegeplatz im Museumshafen geht die Arbeit weiter: Fenderbretter und Festmacher anbringen, alle Segel abschlagen und verstauen.

Wäre es nicht alles in allem kommoder, die „Gloriana“ ihrer ursprünglichen Bestimmung entsprechend auf Langfahrt zu schicken? „Vielleicht, aber das ist nicht mein Traum“, erklärt ihr Eigner. „Allenfalls eine Fahrt nach Faversham, ihrem Zuhause, steht sehr hoch auf der Wunschliste. Ansonsten bin ich gern hier auf der Nordsee und im Wattenmeer, und dafür ist sie für mich das optimale Schiff.“

Technische Daten der “Gloriana of Faversham”

- Werft/Baujahr: Paul Winch, Faversham/1988

- Baumaterial: Stahl

- Rumpflänge: 12,92 m

- Gesamtlänge: 19,20 m

- Breite: 4,01 m

- Tiefgang: 1,10–2,35 m

- Gewicht: 25,0 t

- Ballast/-anteil: 12,0 t/48 %

- Arbeitssegelfläche: 125 m²

- Maximalsegelfläche: 145 m²

- Segeltragezahl: 3,8

- Masthöhe über Wasserlinie: 19,50 m

- Maschine (Perkins): 99 PS