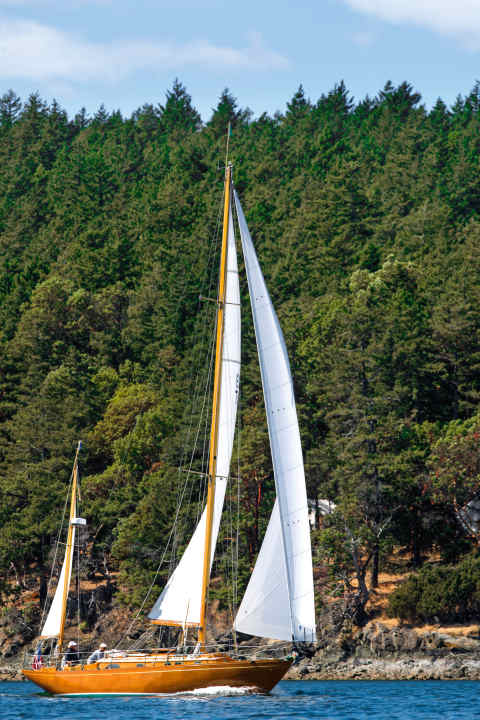

Wie ein Diamant glänzt „Coriolis“, wie sie da ihre Bahn zieht, über das kobaltblaue Wasser vor den smaragdgrünen Wäldern der San Juan Islands, eines Archipels im US-Bundesstaat Washington, hart an der kanadischen Grenze. Diese Concordia Yawl 41 ist eine Sinfonie aus Mahagoni, Teak, Spruce und Lack. Seit 1981 befindet sie sich im Besitz von Douglas Adkins, einem pensionierten Investor.

Weil er über die nötigen Mittel verfügt, kann sich Adkins seine Schwäche für Oldtimer mit Rädern und Masten leisten. In seinem Privathafen in West Sound auf Orcas Island dümpeln beim YACHT-Besuch vor einigen Jahren neben „Coriolis“ auch eine Bertram-Motoryacht und ein restaurierter Boston Whaler aus den 1980ern. Währenddessen parkt im Schuppen betagtes Blech: ein Porsche von 1964, ein Dodge Power Truck von 1941 und ein gut gebrauchter Land Rover. Über allem schwebt ein klassisches Pocock- Ruderskiff aus hauchzartem Zedernholz, so rar wie die Blaue Mauritius. Doch finanzieller Spielraum gepaart mit selektiven Aussetzern budgetärer Vernunft sind bei Klassik-Liebhabern ja keine Seltenheit. Im Fall der „Coriolis“ waren sie sogar entscheidende Voraussetzungen dafür, dass es diese Yacht überhaupt noch gibt.

Concordia Yawls existieren jenseits von Raum und Zeit

Concordia Yawls, so heißt es etwas mystisch, existieren jenseits von Raum und Zeit. Das Ebenmaß ihrer Proportionen, die Finesse ihrer Linien und die betörende Maserung von Teak und Mahagoni stempeln diese Yachten gegenüber heutigen Großserienprodukten zu einem Kunstwerk von einem anderen Stern. Ihre perfekten Umrisse könnten auch der Fantasie eines Kindes entsprungen sein, das man Segelboote zeichnen lässt. Frei von den Formeln, Kurven und Kalkulationen der Erwachsenen.

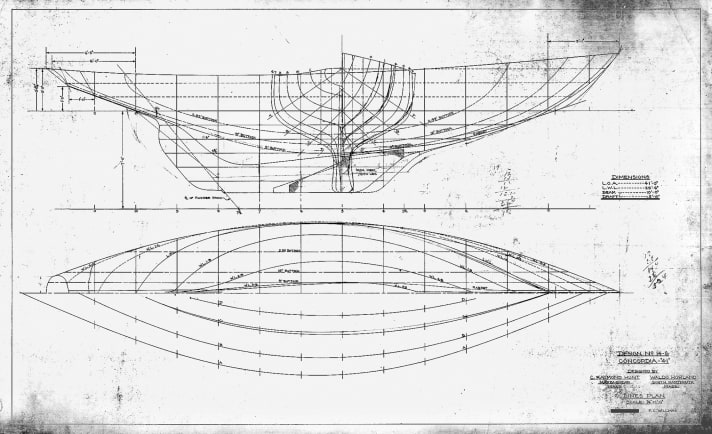

Dass diese Yachten in Lemwerder bei Abeking & Rasmussen zwischen 1950 und 1966 gefertigt wurden, ist wichtiger Teil ihrer Legende. Die deutsche Wertarbeit mit den exakt ausgeführten Schwalbenschwanzverbindungen und den unsichtbar-glatten Plankenstößen legte den Grundstein dafür, dass die meisten dieser Concordias heute noch segeln. Insgesamt wurden 103 Stück gebaut, 99 davon bei A & R, nach Plänen von C. Raymond Hunt, der diesen Schiffstyp 1938 entworfen hatte.

Hunt war damals Geschäftspartner von Llewellyn und Waldo Howland, den Chefs der Concordia-Werft in Padanaram. Sie mussten den Verlust seiner Familienyacht „Escape“ wegstecken, eines gaffelgetakelten Colin-Archer-Kutters, der von einem Wirbelsturm zerstört worden war. Hunt eilte der Ruf des genialen Konstrukteurs voraus, der intuitiv wusste, was Boote schnell macht. Er wurde beim Entwurf vom Instinkt des erfolgreichen Regattaseglers geleitet, aber auch von den Wünschen der Howlands, die konkrete Vorstellungen zu Ausstattung, Performance und Design hatten.

Der Kocher zum Beispiel musste an Steuerbord installiert sein, weil das angeblich für die Mehrheit der Kunden, die Rechtshänder sind, besser passe. Die Kojen mussten klappbar sein, damit sie beim Regattabetrieb nicht im Weg sind. Und die Wassertanks mussten zur Inspektion und Reinigung leicht entfernt werden können. Eine Einbaumaschine war unabdingbar, wie auch eine abgetrennte Toilette. Das Schiff sollte zudem eine Yawltakelung tragen, weil das nach der damaligen Vermessung des Cruising Club of America vorteilhaft war und der klitzekleine Besan darüber hinaus das Boot beim Ankern vermeintlich besser im Wind hielt.

Selbstbewusst, elegant, außergewöhnlich

Die Howlands legten aber auch größten Wert auf Ästhetik und Proportionierung. Sie wollten dabei nichts dem Zufall überlassen. Jede Kurve wurde diskutiert, analysiert und moderiert. Weil der Steuermann uneingeschränkte Sicht nach vorn haben sollte, fiel das Deckshaus niedrig und schmal aus. „Die Dimensionen des Kajütdachs wurden sorgfältig ausgetüftelt, sodass der Deckssprung und die Höhe der Seiten sich stimmig in den gesamten Entwurf einfügten“, schrieb Waldo Howland dazu.

Herausgekommen ist eine außergewöhnliche Yacht mit sagenhaft kessem Deckssprung, moderatem Freibord und einem zierlichen Heck. Im Vergleich zu den breiten Hinterteilen heutiger Serienschiffe ist es so gefährlich elegant, dass es dafür eigentlich einen Waffenschein bräuchte. Der dünne Sichelmond am achteren Ende der Ziergöhl ist dabei leicht zu übersehen. Vorn dagegen geht es zünftig zu. Der Bug mit dem selbstbewussten Fünfzack-Stern an seinen Seiten ist eine Wucht. Der entstand nicht im Schlepptank, sondern durch Hunts Vertrautheit mit der seichten, windigen und oft schweinisch kabbeligen Buzzards Bay, wo Concordias hauptsächlich segelten.

Ursprünglich waren diese Yawls nur 39 Fuß lang, maßen tatsächlich aber fast 40, also gut zwölf Meter. Weil das Geschäft lief und A & R feine Ware zu deutlich günstigeren Konditionen als US-Werften liefern konnte, legte Hunt eine etwas größere 41-Fuß-Version nach. Davon wurden in Lemwerder 26 Stück gefertigt. Die 41er, wie „Coriolis“, ist nur einen halben Meter länger, hat aber einen Plankengang mehr und so mehr Platz unter Deck, behielt grundsätzlich jedoch die Linien und Proportionen des Originals bei. Wichtig war es, so der heutige Chef der Concordia-Werft Robert MacGregor, dass die beiden Typen vergütungsfrei gegeneinander antreten konnten.

Concordia Yawl fällt Feuer zum Opfer

„Coriolis“, die als „Starsight“ 1960 in die USA importiert wurde, hatte eigentlich nur drei segelnde Eigner, die nie bei der Wartung knauserten. Zweimal wurde sie wohl aus steuerlichen Gründen an Bildungsinstitutionen in Neuengland verschenkt, die sie aber postwendend verkauften. Es gab auch ein Intermezzo mit einem flamboyanten Architekten aus Südamerika. Der besaß sie nur kurz, aber packte dennoch viel an. „Neue Elektronik und einen Diesel hat er einbauen lassen“, erinnert sich Adkins. „Aber er hat auch verrücktes Zeug angestellt, wie das Kajütdach grün gepönt und die Kojen mit Leopardenfell-Bettlaken überzogen.“

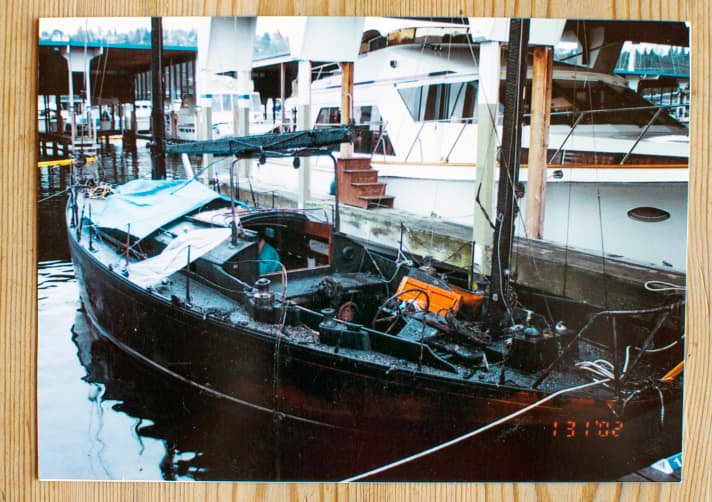

Doch dann spielt der West-Coast-Kapitalgeber im Geiste nochmals den schicksalhaften Tag Anfang 2002 durch, als er erfuhr, sein Schiff stehe in Flammen. Im Hafen des Seattle Yacht Club war ein Feuer ausgebrochen. Ein bis auf die Scheuerleiste abgebranntes Wrack war noch übrig. Die Assekuranz schrieb es als Totalverlust ab. Ausbezahlt wurde der Zeitwert, doch das reichte nicht, um über den Verlust hinwegzutrösten. Deshalb kaufte Adkins die angekohlte Hulk zurück.

„Es war schmerzhaft, diesen Scheck auszustellen“, sagt er mit ernstem Gesicht. Aber er hatte keine andere Wahl, denn die Yacht gehörte einfach zur Familie. Zu viele schöne Erinnerungen waren damit verbunden, wie der Sieg bei der Master-Mariners-Regatta in San Francisco und die Touren mit seiner Frau Susan und den beiden Töchtern, denen „Coriolis“ beinahe eine Schwester war.

„Drinks für acht, Dinner für vier und Nachtruhe für zwei“, so Adkins, seien die Vorzüge dieses Bootstyps. Davon konnte er nicht lassen und widmete sich deshalb der Frage: Wer soll „Coriolis“ reparieren? Dafür kam dann nur die Concordia-Werft infrage, die allerdings 5000 Kilometer entfernt von Seattle an der Ostküste in Padanaram an der Buzzards Bay liegt.

Ein zweites Leben für die Concordia Yawl

„Sie war ein Bild des Grauens, in ganz schlechtem Zustand“, erinnert sich Gary Harwood, der Bootstischler, der sich dort um „Coriolis“ kümmerte. „Ich sagte zu ihr: ‚Keine Sorge, wir bringen dich in Schuss, das wird alles wieder.‘“ Erneuert wurden das massive Teakdeck, die Fußleisten, die Sitzduchten, Sülls, Winschpodeste, Lukendeckel und ein Teil des backbordseitigen Schergangs. Komplizierter war das Abfräsen des verkohlten Mahagonis an den Seiten des Aufbaus, über das dann neues Holz laminiert wurde. Das Kajütdach konnte mit Epoxid repariert werden, dazu kamen noch neue Spieren aus Sitka Spruce mit einem 1,50 Meter höheren Mast.

Im Sommer 2003 wurde „Coriolis“ dann bis zur Perfektion lackiert, um ein im wahrsten Sinne glänzendes Comeback zu feiern. Adkins beließ sie für zwei Saisons in Neuengland und segelte die dortigen Klassikerregatten mit. Und Tränen gab’s auch zu vergießen, über Harwoods Abschiedsgeschenk, das aus einer verkohlten Klampe bestand, die auf einem lackierten Brett montiert war, mit der Inschrift: „‚Coriolis‘ – möge sie in fernen Häfen Freude finden.“

Freude fand sie in den klaren, kalten Gewässern des Pazifischen Nordwestens, wo auch vor einigen Jahren das Rendezvous mit der YACHT stattfand. „Sie ist eine der komplettesten Concordia Yawls“, vermeldete Adkins stolz und zählt die Upgrades auf, wie zum Beispiel die gut patinierten, aber größeren Barient-Winschen aus Bronze, die rückenschonende elektrische Ankerwinsch am Vordeck und die Radsteuerung sowie ihr dreieckiges Ruder, ein strömungsgünstigeres Spezialteil, das von Ted Hood entworfen wurde.

Größeres Vorsegel soll hohen Ruderdruck senken

Eine riesige Notpinne gibt’s auch, festgelascht am Hauptschott in der Kajüte. Griffbereit geht anders, aber im Bedarfsfall ließe sich damit sicher bestens steuern. Dann sind da die Concordia-typischen Klappkojen aus galvanisierten Eisenrohren, die manuelle Wasserpumpe in der Spüle, das in einem großen Kasten versteckte WC, dessen Multifunktionstüren in geöffnetem Zustand ein privates Bad mittschiffs erzeugen – alles noch original. Besonders stolz ist Adkins auf seinen Schraubstock, der die Werkstatt im Vorschiff aufwertet, auf den Kajütofen, eine Sonderanfertigung natürlich mit Sichelmond und Stern, und den Fahnenkasten, aus dem er als bekennender Vexillologe gern Signalflaggen fischt, die er dann heißt, um nautisch korrekt anzuzeigen, was Sache ist.

Eine Nachmittagsbrise aus Südwest war jedenfalls die Sache des Augenblicks und im Nu alles startbereit, mit Adkins am Steuer, assistiert von Gattin Susan und Miles McCoy, einem Nachbarn. Speziell McCoy war die Freude anzumerken. Als ehemaliger Skipper eines herrlichen Crowninshield-Schoners weiß er sehr wohl um die Schönheit dieser Yawl. Dankbar nahm „Coriolis“ die Böen an, die den West Sound kräuselten, wobei sich das Zehn-Tonnen-Schiff trotz der kleinen Selbstwendefock erstaunlich leichtfüßig bewegte und durch die extrem hart gekrümmte Bilge auch gute Formstabilität besitzt. Ebenfalls begünstigt wurde der Auftritt durch den längeren Mast und die daraus resultierende zusätzliche Segelfläche von etwa fünf Quadratmetern, die dem Schiff bei wenig Wind nicht schadet.

Der Kompromiss, den Adkins damit eingeht, bedeutet Mehrarbeit für den Großschottrimmer, der das Tuch ohne Traveller nur mit einer mittig am Brückendeck angebrachten Winsch bändigen muss – sowie Luvgierigkeit, die sich schon bei leichtem Wind bemerkbar macht. Adkins denkt deshalb über einen Bugspriet nach, mit dem größere Vorsegel möglich wären, wodurch auch der Segeldruckpunkt weiter nach vorn rücken und damit der Ruderdruck reduziert würde.

Concordia Yawls sind Familienboote und regattatauglich

Ray Hunt selbst hat’s vorexerziert, denn 1955 ließ er sich bei A & R seine eigene Concordia 41 bauen. „Harrier“ hieß die und war als Slup geriggt, mit einer Bugplattform für größere Vorsegel. Zuerst ging er samt Familie auf Ferientour, dann holte er sich, ebenfalls mit Familie an Bord, überlegen den Sieg bei der Cowes Week und hätte wohl auch beim Fastnet Race triumphiert, wäre unterwegs nicht ein Wantenspanner gebrochen. Es war der – beinahe – perfekte Beweis für die Umsetzung des Grundgedankens, der beim Entwurf der Concordia Yawls Pate gestanden hatte: ein Boot zu schaffen, das einerseits wohltuend anzusehen ist, andererseits aber sowohl beim Touren- als auch beim Regattasegeln mächtig Spaß macht.

Und genau das war auch auf „Coriolis“ zu spüren, dieser naturlackierten Schönheit, die vor 15 Jahren beinahe einem Brand zum Opfer gefallen wäre, sich aber dank Adkins’ Schwäche für Schönes und Altes weiterhin am kobaltblauen Wasser vor smaragdgrünen Wäldern majestätisch ihren Weg bahnt.

Technische Daten der Concordia Yawl “Coriolis”

- Design: C. Raymond Hunt/Concordia

- Werft: Abeking & Rasmussen, Lemwerder

- Baujahr: 1960

- Lüa: 12,50 m

- LWL: 9,00 m

- Breite: 3,12 m

- Tiefgang: 1,78 m

- Verdrängung: 9,8 t

- Segelfläche: 69 m2

- Motor: Yanmar, 30-PS-Diesel

Dieser Artikel erschien erstmals in YACHT 05/2018 und wurde für diese Online-Version aktualisiert.