- Der Jugendwanderkutter und seine Eckdaten

- Jugendwanderkutter aus Finkenwerder, Bremen und Freiburg

- Mindestens eine Kenterung pro Saison

- Null Komfort an Bord des Jugendwanderkutters

- Das Leben auf dem Jugendwanderkutter folgt eigenen Gesetzen

- Auf dem Jugendwanderkutter gibt es noch Segeln zum Anfassen

- Technische Daten Jugendwanderkutter

Kaum etwas vermag den Segler auf der Suche nach Ruhe und Abgeschiedenheit mehr zu irritieren, als dabei auf eine Horde „Kutter-Russen“ zu treffen, die lärmend und auf ständiger Suche nach Abwechslung jedweder Art wie eine Heimsuchung in sein Refugium einbrechen. Dann ist schnell das eigentlich Verbindende übersehen, kein Auge mehr für das interessante Fahrzeug, mit dem jene da nebenan gerade unterwegs sind: den Jugendwanderkutter.

Dessen Urahn entstand schon in der Kaiserlichen Flotte. Marinekutter in verschiedenen Größen dienten als Versetzboot und Trainingsgerät. Der nächste Versuch, eine mächtige Flotte aufzubauen, brachte weitere Varianten hervor. Für die Ausbildung der Matrosen etwa den weiterentwickelten Marinekutter 2. Klasse (K II K). Ein zweimastiges Segelboot mit Hilfsantrieb durch Riemen zum Rudern, was auf dem Kutter „pullen“, gelegentlich auch „ruxen“ heißt. Und für den Nachwuchs in der Marine-HJ eine schmalere und damit rankerere Ausführung, an der Küste später auch KK genannt, die Abkürzung für Kenter-Kutter.

Kuttersegeln war früh Teil des Vereinslebens

Dass der nächste Teil der Geschichte in Hamburg geschrieben wird, ist kein Zufall. Bereits zwischen den beiden Kriegen hatten die ersten Vereine mit ausgemusterten Marinekuttern für ihre Jugendarbeit gute Erfahrungen gemacht. So bildete sich auf diesem Revier das Kuttersegeln als fester Bestandteil des Vereinslebens heraus, und es wundert nicht, dass nach dem Krieg ein buntes Sammelsurium dieser Fahrzeuge in den Clubs entlang der Elbe vorzufinden war.

Deren Mitglieder stellten mit Einsetzen des Wirtschaftswunders auch wieder ernsthafte Überlegungen zur Zukunft ihrer Jugendarbeit an. Schließlich bot die Konjunktur neue Formen unternehmerischen Mäzenatentums und war doch mancher Marinekutter schon arg gebeutelt worden, sodass bereits in den fünfziger Jahren der Ruf nach Neubauten lauter wurde.

Der Nachbau eines der bestehenden Typen kam dabei nicht in Frage, vermochten doch ihre Segeleigenschaften nicht recht zu überzeugen. Sie waren bei stärkerer Brise und rauem Wasser alle schlecht auf dem Ruder zu halten. Und die Abdrift nahm dann derartig zu, dass an der Kreuz keine akzeptable Geschwindigkeit mehr gelaufen werden konnte.

Die Hamburger Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne (SVAOe) blickte Mitte der Fünfziger bereits auf langjährige Erfahrungen mit Kuttern zurück. Ein Kutterausschuss suchte dort nach Auswegen aus der Misere der Typenvielfalt. Eine Lösung konnte nach dessen Überzeugung nur in einer zukunftweisenden Standardisierung liegen. Man trat an den jungen Schiffbau-Ingenieur Hans-Peter Hülsen heran und machte sich ans Werk.

Der Jugendwanderkutter und seine Eckdaten

Dabei stand die Rumpfform längst fest. Das Holz für zwei K II K war bereits seit mehreren Jahren zugeschnitten. Von allen Typen erschien dieser mit seinem ausgewogenen Längen-Breiten-Verhältnis und den harmonischen Linien als am besten geeignet.

Hülsen erkannte aber die Schwächen des K II K. Ihm war klar, dass am Rigg und vor allem am Lateralplan entscheidende Verbesserungen vorgenommen werden mussten. Außerdem war das Boot an geänderte Anforderungen anzupassen. Die Marinekutter waren für 20-jährige Männer entworfen worden. Als Jugendboot sollten sie aber von Mädchen und Jungen sowohl unter Riemen als auch unter Segeln bewegt werden können.

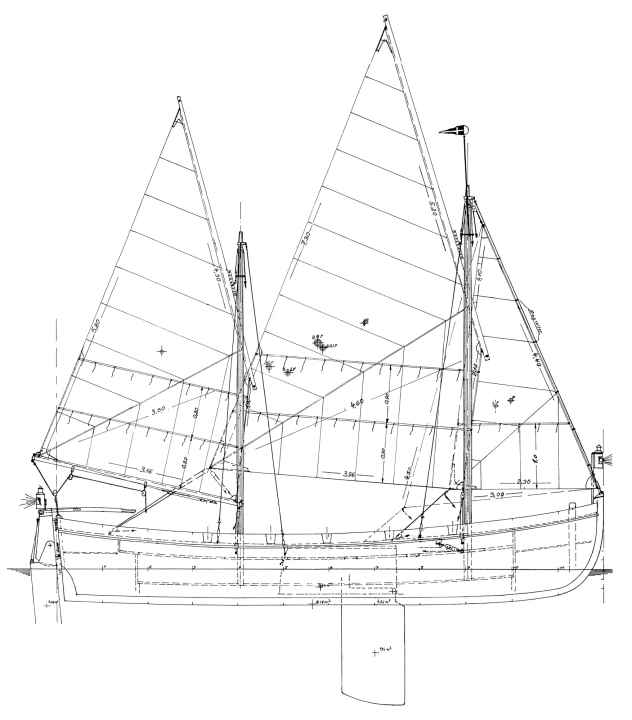

Hülsens Feder entspringt der Jugendwanderkutter, die spätere Einheitsklasse JWK des DSV. Eine Lugger-Ketsch von 8,5 Meter Länge, 2,1 Meter Breite und einem Leergewicht von 1,1 Tonnen. Auf dem Kiel aus 16 Zentimeter Eiche lagern fünf Zentimeter starke eichene Bodenwrangen. Die eingebogenen Spanten sind aus Eiche oder Esche, auf ihnen wird die Außenhaut aus 15 Millimeter Mahagoni oder Lärche karweel geplankt. Den Abschluss bildet das eichene Schandeck. Oberhalb der massiven Scheuerleiste wird außen auf die Beplankung ein Dollbord aus Eiche gesetzt, das sich beim JWK Rundselbord nennt. Achtern trägt das Boot das charakteristische herzförmige Spiegelheck mit dem angehängten Ruder.

Der Jugendwanderkutter ist ein offenes Segelboot, lediglich Vor- und Achterpiek sind eingedeckt und bieten der persönlichen Ausrüstung einen gewissen Schutz. Die Besatzung sitzt auf Längsduchten. Die jeweils beiden mittleren sind aufklappbar, sodass hier weiterer Stauraum in Backskisten vorhanden ist. Unter den übrigen befinden sich Auftriebskörper. Die beiden verstagten Masten aus gewachsenem Holz stehen senkrecht in Beschlägen an den Querduchten. Die Mitte des Bootes nimmt der stählerne Schwertkasten ein, an seinen Seiten ist jeweils ein Klapptisch vorgesehen. Inmitten der Vorpiek steht der große, bis zum Kiel reichende Schlepp-Poller aus massiver Eiche.

Keine Winschen und rudern statt motoren

Den Segelschwerpunkt hat Hülsen nahezu an der alten Stelle belassen, jedoch die Tücher in ihrer Form harmonischer aufeinander abgestimmt und geringfügig vergrößert. Ihre Fläche von 31 Quadratmetern verteilt sich auf Großsegel, Besan und Fock. Das baumlose Großsegel wird an zwei Schoten gefahren; die jeweilige Luvschot ist beim Segeln völlig aufgefiert. Die Fockschot wird direkt geführt.

Auf dem Kutter ist noch richtige Handarbeit angesagt: Winschen sind hier fremd. Und statt Motor muss die Besatzung bei Hafenmanövern und an Flautentagen zu den fünf Riemenpaaren greifen. Auch die technische Ausstattung des Jugendwanderkutters ist anfangs auf das Notwendigste beschränkt und besteht aus Magnetkompass, Petroleum-Positionslampen – die heute meist modernen LED-Lampen gewichen sind – und Stall-Laternen für innen.

Bis heute stehen die Konstruktionszeichnungen allen Vereinen kostenlos zur Verfügung

Mit der Selbstverständlichkeit eines Hanseaten hat Hülsen nie ein Honorar für seine Arbeit verlangt. Bestellt wurden die Kutter von den Vereinen, denen bis heute alle Konstruktionszeichnungen und Beschreibungen beim DSV kostenlos zur Verfügung stehen. Insgesamt sind über 40 Boote gebaut worden, einschließlich solcher mit GFK-Rümpfen. Die meisten waren entlang der Elbe beheimatet.

Jugendwanderkutter aus Finkenwerder, Bremen und Freiburg

Es gab mehrere Baukonzentrationen. Ende der fünfziger Jahre entstanden die ersten Jugendwanderkutter auf Finkenwerder. Bootsbaumeister Johannes von Cölln hatte schon zahlreiche Kutter für die Kriegsmarine gebaut und wusste, worauf es ankam.

Große Verdienste um das Jugendsegeln hat sich in den sechziger Jahren Ernst Burmester erworben. Auf seiner Bremer Werft wurde ein Viertel der JWK-Flotte in handwerklich exzellenter Ausführung gebaut. Meist als Lehrlingsarbeit zum Selbstkostenpreis. Vielen Vereinen wurde die Anschaffung ihrer Schiffe nur dadurch möglich.

In den siebziger Jahren entstanden mehrere Boote bei Hatecke in Freiburg an der Unterelbe. Zur gleichen Zeit laminierte Rüdiger Schneidereit neun Rümpfe aus GFK. Die Form wurde 1975 von dem für seine Schnelligkeit bekannten Wedeler Kutter „Kurt Lange“ abgenommen.

Auch Kunststoff-Varianten des Jugendwanderkutters wurden gebaut

Die bei Heinrich Hatecke gebaute „Elmsfüer“ war zehn Jahre später Grundlage für eine weitere Negativform. Bootsbauer Peter Knief hat das Schiff aufwändig „kunststoffgerecht“ vorbereitet. Seine in Hamburg-Harburg ansässige Werft war zuletzt der einzige Betrieb, der Neubauten von Jugendwanderkuttern auflegen konnte und damit die Klasse am Leben erhalten hat. Der sauber ausgestrakten Form entstammen elf Kutter.

Segelnummern kamen erst später auf, zunächst wurden große Buchstaben verwendet, die sich aus den Bootsnamen herleiteten. Durchgesetzt haben sich unterstrichene schwarze arabische Ziffern. Kutter ohne unterstrichene Nummer sind keine JWK, sondern Marinekutter, klassenlose führen rote Ziffern oder gar nichts im Segel.

Ein gut gesegelter Kutter ist für Kielyachten gleicher Größe ein echter Gegner

Konzipiert für eine Besatzung von sechs bis neun Jugendlichen, ist ein schneller und robuster Segler entstanden, der auch einmal eine ordentliche Portion Wind vertragen kann und dabei gutmütiges Verhalten an den Tag legt. Ein gut gesegelter Kutter ist für Kielyachten gleicher Größe ein echter Gegner. Am Wind will er voll und bei gefahren werden. Mit einem guten Schrick in den Schoten entfaltet er dann volle Lebenskraft, die sich bis zu den Vorwind-Kursen hält.

Gewöhnungsbedürftig sind Halsen und Wenden durch die Luggertakelung. Sie bedürfen immer einer gewissen Vorbereitung, weil zwei zusätzliche Stationen zu besetzen sind, um die Rahen, die ja nicht wie Gaffeln in einem Schuh den Mast umschließen, sondern an ihm seitlich hervorstehen, auf die neue Lee-Seite zu bringen. „Schiften“ nennen die Kuttersegler dieses Manöver.

Als offenes Fahrzeug nimmt solch ein Boot bei „Wetter“ natürlich Wasser über, das dann von der in Lee kauernden Ösmannschaft mit der Pütz im hohen Bogen wieder außenbords befördert wird.

Im Hafen müssen die Segel Platz zum Wohnen machen

Der JWK ist ein zweimastiges Segelboot und will auch so gesegelt werden. Es ist ein Fehler, bei aufkommendem Wind anstatt das Großsegel zu reffen, erst mal den Besan zu streichen – zumindest auf Amwind-Kursen. Großsegel und Besan sind zweifach reffbar. Nur sieht die Praxis, über deren Ursache die Meinungen auseinandergehen, oftmals anders aus. Weil nämlich im Hafen die Segel nebst Spieren abgeschlagen werden müssen, um Platz für den Wohnraum zu schaffen, wird gern losgefahren, ohne vorher alles „Gebändsel“ klarzumachen.

Einen Kutter zum Kentern zu bringen ist gar nicht so einfach. Und wenn es ganz dicke kommt, lässt sich selbst die Fock verkleinern. Auf vielen Booten ist sie inzwischen nicht mehr reffbar, stattdessen wurde schon mal eine Sturmfock spendiert. Weitere Segel – wie Spinnaker und Blister – werden zwar gelegentlich auf Kuttern gesehen. Sie gehören aber nicht dazu, sondern wurden (mit oder ohne Wissen der Verantwortlichen) von der Mannschaft an Bord gebracht.

Mindestens eine Kenterung pro Saison

Dass es sich beim JWK trotz allem noch um ein Schwertboot handelt, haben zahlreiche Besatzungen auf sehr feuchte Weise erfahren. Ende der achtziger Jahre kam es zu Häufungen von Kenterungen. Bei den Hamburger Vereinen waren zu dieser Zeit rund 25 Boote in Fahrt, von denen mindestens eines pro Saison umkippte. Als im Sommer 1986 allein drei Schiffe „im Bach lagen“, wurden die Vereins-Oberen ernsthaft aufgeschreckt. In Zusammenarbeit mit einem Hersteller automatischer Rettungswesten wurden selbstaufblasende Schwimmer entwickelt, die am Fall hochgezogen das Durchkentern verhindern und sich ausgesprochen gut bewährt haben.

Geschippert wird das Boot eigenverantwortlich von der jugendlichen Mannschaft, wobei das Einstiegsalter zwischen 14 und 16 Jahren liegt. Generationen von Seglern haben sich als „Kutter-Russe“ ihre Seebeine wachsen lassen und erste ernsthafte Wege in einer neuen Gemeinschaft sondiert. Während des Segelns geht es an Bord sehr demokratisch zu, allerdings hat das letzte Wort der Kutterführer – genannt „Kufü“ –, der nicht nur über mehr Erfahrung, sondern auch über die entsprechende Ausbildung einschließlich SKS-Schein verfügen soll. Gehen mehrere Boote auf gemeinsame Sommerreise, die auf dem Kutter „Großtour“ heißt, übernimmt ein „Admiral“ – oder einfach „Aral“ – die Koordinierung dieser Flotte, immer am langen Band des Vorstandes, der auf regelmäßige Meldungen wartet.

Als Einheitsklasse des DSV bilden die Jugendwanderkutter bei Regatten eine eigene Startgruppe, in der vergütungslos gesegelt wird. Sind auch K II K in der gleichen Gruppe, soll nach den vom DSV 1964 entwickelten Klassenvorschriften diesen eine Vergütung von zwei Prozent eingeräumt werden. Während der Saison stehen zudem zahlreiche Veranstaltungen mit teilweise festspielähnlichem Charakter nur für Kutterbesatzungen an.

Viele Kutter-Regatten mit Tradition

Viele Erinnerungen ranken sich um die jährlichen Norddeutschen Jugendseglertreffen auf der Großen Breite vor Louisenlund. Bereits 1951 segelten Kutter eine Woche lang auf der Schlei täglich zwei Wettfahrten. Die Preisverteilung vor der Sonnenuhr im Garten des Internats-Anwesens nahm das mit Hoheit angeredete Herzogspaar zu Schleswig-Holstein persönlich vor.

Auf der Elbe gab es die Kutter-Regatten vor Grimmershörn, Cuxhaven, bei denen unter anderem etliche Jahre sogar um einen „Sonderpreis des Befehlshabers der Seestreitkräfte der Nordsee“ gekämpft wurde. Und noch lange segelten die Kutter zu Pfingsten in der Nordseewoche bis Cuxhaven mit.

Zum Hamburger Jugendseglertreffen auf der Alster wurden die Kutter mit gelegten Masten durch die Kanäle der Innenstadt gepullt. Auf der Elbe wurde um den Kutterpokal des BSC gesegelt, und hier ereignet sich mit dem Kutter-Zirkus bis heute auch der allsommerliche Höhepunkt der Flotte. Ein Wochenend-Spektakel der SVAOe in wechselnden Häfen der Niederelbe. Neben Spaß und Geselligkeit findet auch ein deutlicher Wettbewerb in Segeln und Seemannschaft statt.

Anlässlich der Kieler Woche veranstaltet die Marine traditionell Kutterregatten in fünf verschiedenen Klassen. Die Elbvereine waren lange mit einigen JWKs vertreten. Gegen Ende der siebziger Jahre war dies wegen landseitiger Programmteile auf Marinegelände bei der schon damals aufmüpfigen, pazifistisch geprägten Jugend nicht ohne vorherige langwierige Diskussionen möglich.

Die Kutterszene liebt Spitznamen

Spitznamen gehören zu den offenbar unauslöschlichen Eigenheiten der Kutterszene. Ob „Ruderfuß“, „Schampus“, „Dreamer“, „Batman“ oder „Major“, an diese Namen durften sich beim Segeln alle gewöhnen. Mancher hält auch nach der Kutterzeit an: Von einem „Zewa“ beispielsweise kennt kaum einer den wirklichen Eintrag in seinen Papieren.

Danksagungen an Besatzungen motorisierter Fahrzeuge nach einem Schlepp zählen auch zu den Ritualen. Aus unerfindlichen Gründen gestalten sie sich aber stets nur als eine einzige Brüllerei undefinierbarer Satzgebilde.

Null Komfort an Bord des Jugendwanderkutters

Über Komfort an Bord des Kutters kann man nicht streiten – es gibt nämlich keinen, und doch verbreitet das Boot eine einmalige Atmosphäre von enormer Anziehungskraft. Gelebt wird unter dem wichtigsten Ausrüstungsteil: der großen Wohn- und Hafenpersenning. Geschlafen wird entweder luxuriös auf den Bodenbrettern oder „an Oberdeck“ auf den über die Duchten gelegten, zusammengebundenen Riemen.

An Tagen mit Schietwetter regnet es natürlich an den Masten und Wanten durch (oder manchmal sogar durch die ganze Persenning), und das Leben mutiert schnell zur Geschmackssache, wenn eigentlich alles nass ist. Die hohe Schule eines Kutterseglers ist, in solchen Zeiten seine Öljacke so an der Stenge zu befestigen, dass der Regen dazwischen abläuft und der Schlafsack einigermaßen trocken bleibt.

Ganz besondere Bedeutung für das Bordleben kommt dem zweitwichtigsten Utensil zu: der Kochkiste, einzige wasserdichte Stelle an Bord und Aufbewahrungsplatz von Kocher, Pütt und Pann sowie wichtigsten Vorräten. Da diese Kiste mobil ist, wird bei gutem Wetter durchaus auch auf dem Steg gekocht und die anschließende Backschaft gleich in die hafeneigenen Waschräume verlegt.

Aufgegeben haben die Vereinsvorstände anscheinend den Kampf gegen Autobatterien an Bord für die obligatorische Beschallung mit Musik.

Das Leben auf dem Jugendwanderkutter folgt eigenen Gesetzen

„Das Schöne am Kutter war, dass dies unsere eigene Welt war, die nur nach unseren Regeln funktionierte. Es gab keine Eltern, die uns nicht ernst nahmen, und keinen, der uns sagte, was wir machen sollen.“ Lara hat etliche Jahre auf dem Mädchen-Kutter „Scharhörn“ gesegelt, dessen Besatzung denn auch „Schar-Hühner“ genannt wurde. „Und trotzdem taten wir all die Dinge, um die es zu Hause Krach gegeben hätte: Wir brachten den Müll weg, drehten die Musik leiser, wenn es die Nachbarlieger störte, und grüßten höflich.“ Das Leben auf den Kuttern folgt nun einmal eigenen Gesetzen.

Geblieben ist die Erinnerung an schöne Reisen, die erste aufregende Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal, nachdem an den Schleusen endlich ein Schleppfahrzeug gefunden war, und die Freiheit des unbeschwerten Lebens in der Gemeinschaft junger Menschen. Mit ihnen die schönen Dinge teilen können, Selbstverantwortung erleben und das Kennenlernen eigener Grenzen durch den großen Lehrmeister: die See – dass dem Nachwuchs all dies über Generationen auf den Kuttern ermöglicht wurde, ist wohl eine der größten Leistungen der Vereine.

Natürlich ist ein JWK ein Boot für Fahrten in geschützten, küstennahen Gewässern, die der Germanische Lloyd als „Tagesfahrten zwischen nahe gelegenen Häfen entlang der Küste, in einem Bereich, der relativ geschützt ist“ definiert. Jugendliche machen damit ihre Trips an Wochenenden im heimischen Revier, aber während der Ferien zieht es sie weiter hinaus. Seitdem auch in den Vereinen nicht mehr angeordnet und befohlen wird, sondern größere Freiräume vorhanden sind und auch genutzt werden, füllen sich die Chroniken mit jährlich wiederkehrenden Verhandlungen zwischen Vorstand und Jugend über die Ausmaße der Sommertour. Rund Fünen und Kopenhagen erscheinen dabei als Selbstverständlichkeiten, die Frage ist oftmals eher, ob im Norden um Seeland oder meist eben nicht.

Wenn Kutter aufeinandertrafen, bekamen andere Segler Angst

Wenn zu Hochzeiten der Kuttersegelei in Hamburg Schulferien waren und sich die eine Hälfte der Flotte links und die andere rechts herum um Fünen bewegte, kam es logischerweise in irgendeinem Hafen zu den berüchtigten Gipfeltreffen. Unter den vorher eingelaufenen Yachties breitete sich dann so eine Art Die-Wikinger-kommen-Stimmung aus, und auch der Hafenmeister atmete erst am nächsten Mittag wieder durch, wenn doch nicht alles so schlimm war, wie es ihm aus dem vergangenen Jahr in Erinnerung geblieben war.

Heute sind nur noch fünf Jugendwanderkutter der Elbvereine in Fahrt. Doch der JWK hat Generationen junger Menschen ans Segeln herangeführt. Denn wer auf dem Kutter aufgepasst und seine Lektion gelernt hat, kann segeln, vor allem: So jemand ist teamfähig! Nicht nur das: Mit den hölzernen Booten wird zudem der behutsame Umgang mit Gemeineigentum erlernt und die Winterarbeit von den Besatzungen unter Anleitung erfahrener „Alt-Jugendlicher“ in Eigenarbeit geleistet. Hier zeigt sich die Integrationsfähigkeit des Holzes, denn das Erlernen dieser Handwerksarbeiten ist Teil der Ausbildung und trägt erheblich zum Zusammenhalt der Mannschaft in der segellosen Zeit bei.

Der Jugendwanderkutter ist eine Ausnahmeerscheinung zwischen den vielen hölzernen Yachten. Der Betrieb der Kutter orientiert sich an einem klaren, zielgerichteten Zweck und erfolgt nicht zur primären Erbauung derer, die ihn ermöglichen. Die Boote sind unverzichtbare „Arbeitspferde“ der Jugendabteilung und stehen voll im täglichen Gebrauch. Ihre Originalität als Kulturgut ist – so scheint es – noch gar nicht so recht in das Bewusstsein der Handelnden eingedrungen.

Auf dem Jugendwanderkutter gibt es noch Segeln zum Anfassen

Im Gegenteil: Die Schiffe sind einer ständigen Malträtierung durch immer neue Jugendliche ausgesetzt, die es klaglos wegzustecken gilt. Das Feeling für die nautische Antiquität, für den sorgsamsten Umgang, muss dem Kuttersegler fremd sein. Wohl auch, dass ihm gerade eine Ausbildung auf einer seltenen Traditionsklasse widerfährt.

Denn das ist die kleine Luggerketsch ohne Zweifel. Nach seiner bis heute unveränderten Konstruktion, an der alle Neuerungen mehr als eines halben Jahrhunderts spurlos vorbeigegangen sind, ist der JWK inzwischen ein echter Oldtimer, dessen Abstand zu anderen Booten durch rapide Entwicklungen der letzten Jahrzehnte noch deutlicher wird.

Im Vergleich zu den modernen Klassen für junge Segler, die auf dem Wasser Leistungssport betreiben, fahren sie hier auf einem liebenswerten Saurier. Er wurde zwar in seinem bisherigen Leben schon mehrfach totgesagt, die überlebenden Exemplare präsentieren sich jedoch zum Glück noch immer als ziemlich vital. Bis heute liegt der Charme des Kutters im Gruppenerlebnis, verbunden mit der inzwischen gewollt antiquierten Handhabung des Bootes. Auf dem Kutter gibt es eben noch Segeln zum Anfassen.

Text: Ulrich Körner

Technische Daten Jugendwanderkutter

Entwickelt 1958 aus dem Marinekutter Klasse II

- Konstrukteur: Hans-Peter Hülsen

- Länge über Steven: 8,50 m

- Größte Breite auf den Planken: 2,10 m

- Tiefgang: 0,8–2,1 m

- Leergewicht: 1,1 t

- Fock: 4,62 qm

- Leichtwetterfock: 6,31 qm

- Großsegel: 16 qm

- Besan: 10,41 qm

- Masthöhe: 6,0 m

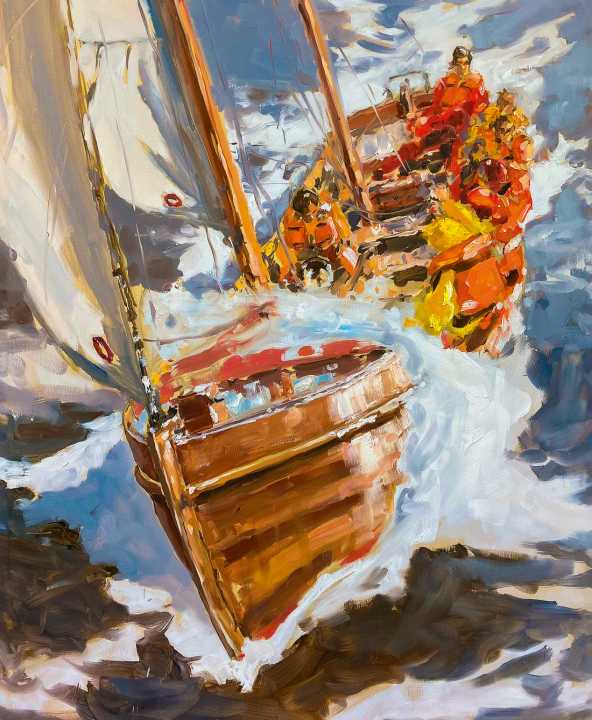

Über Künstler und Autor

Der Hamburger Künstler und YACHT-classic-Illustrator Hinnerk Bodendieck begann seine seglerische Laufbahn im Jugendwanderkutter. Über diese Zeit, die ihn nach eigenen Aussagen für das gesamte spätere Leben stark geprägt hat, gestaltete er mehrere Gemälde, die heute bei Freunden, in Clubhäusern und bei Bodendieck selbst hängen. Für diese Geschichte hat er die schönsten davon zusammengetragen. Unser Autor Ulrich Körner hat schon vor vielen Jahren eine aufwändige Recherche zum Jugendwanderkutter für den Freundeskreis Klassische Yachten betrieben, auf der diese Hommage basiert.