Es gibt diese Schiffe, an denen kann man am Steg einfach nicht vorbeigehen, ohne stehen zu bleiben. Selbst wer „Neptun“ nur aus den Augenwinkeln wahrnimmt, wird magisch angezogen, stoppt und schaut andächtig. Beobachtet man das Treiben im Hafen, passiert genau das immer wieder.

Fast bernsteinfarben glänzt das makellos lackierte Teak-Deck samt Kabinendach in der Sonne. Genauso der Mast mit Diamond-Stagen. Der wunderschöne weiß lackierte geschwungene Spitzgatter-Rumpf mit hübschem Deckssprung zum Bug und dem achtern wieder zusammenführenden Heck signalisiert unmissverständlich die Wurzeln, die an die klassischen dänischen Arbeitsboote des 19. und frühen 20. Jahrhunderts erinnern, die jeder Dänemark-Segler kennt und mit dem Revier verbindet. Kein Seezaun stört die Ästhetik des sehr aufgeräumten Decks. Bronzewinschen, Skylights, eine kunstvoll gespleißte weiße Weeling, die eine Scheuerleiste ersetzt – Augenschmaus vom Feinsten.

Was hier liegt, ist eins von nur drei auf der Welt verbliebenen Booten der Königsklasse der dänischen Spitzgatter-Regatta-Szene: ein 55er-Klassen-Spitzgatter. So speziell das Schiff, so speziell ist auch seine Baugeschichte.

“Neptun” wurde im Gemüsegarten hinterm Haus gebaut

Die erzählt uns der dänische Eigner Bent Okholm Hansen, den wir an Bord treffen. „Das Boot hat mein Vater von 1964 an sieben Jahre lang im Garten hinterm Haus eigenhändig gebaut. Es ist ein Design von M. S. J. Hansen, einer der drei großen Namen der Spitzgatter-Szene (siehe unten). Mein Vater mochte dessen Schiffe sehr. Er hatte schon vorher einen Acht-Meter-Spitzgatter von Hansen, aber nicht einen Klassen-Spitzgatter, sondern den Entwurf ‚Springer‘. Den Rumpf hatte er damals eine Werft bauen lassen, den Ausbau hat er dann komplett selber übernommen“, berichtet der braun gebrannte 72-jährige Däne gut gelaunt. Den ganzen Sommer war er mit dem gediegenen Erbstück, das er nun schon seit 30 Jahren segelt, auf der Ostsee unterwegs, meist mit seiner Frau Inge oder einhand.

Die 55er-Spitzgatter waren die größte der insgesamt sechs Spitzgatter-Klassen von 20 bis 55 Quadratmeter und hatten ihre Blütezeit von etwa 1920 bis in die fünfziger Jahre. Damals von der Dansk Sejlunion als Regatta-Klassen schrittweise eingeführt, wurden rund 300 Boote gebaut, wohl über tausend ähnliche dazu nicht nach der klassenkonformen Vermessungsformel. Die Zahl beschreibt die Segelfläche der Boote, der 55er bildet mit knapp zehn Meter Rumpflänge die Königsklasse.

Konstrukteur Hansen forschte heimlich nach, ob der Erbauer gut genug war

Und wahrlich, königlich wirkt „Neptun“ tatsächlich. Das Cockpit ist für einen Spitzgatter geradezu weitläufig, unter Deck sitzt selbst der Zwei-Meter-YACHT-Redakteur mit derartig viel Raum über dem Kopf, dass man sich nicht auf einem Zehn-Meter-Klassiker wähnt. „Das Boot war für die Verhältnisse in den Sechzigern tatsächlich riesig“, erzählt Bent. „Aber es war das Traumschiff meines Vaters, weil er in seiner Zeit auf der Werft vor dem Zweiten Weltkrieg ein Schwesterschiff der ‚Neptun‘ für einen Kunden mitgebaut hatte.“

Es war das Traumboot meines Vaters. Er hatte an einem Schwesterschiff mitgebaut und sich in den Riss verliebt”

Sein Vater war Tischler, arbeitete zu der Zeit aber für eine Werft. Darum schrieb er den Konstrukteur an und bat darum, die Zeichnungen zu kaufen. Doch Hansen galt als Perfektionist, der jedes Detail umgesetzt wissen wollte, wie von ihm geplant. Die Idee, dass ein Selbstbauer seinen Riss allein errichten wollte, erschien ihm riskant. So reiste er heimlich nach Kalundborg, wo Viktor Okholm Hansen wohnte, und erkundigte sich diskret im Ort, ob der denn überhaupt die handwerklichen Fähigkeiten hätte, so ein Projekt umzusetzen.

Die Antworten gefielen dem großen Meister, und so wurde man sich einig, auch wenn Viktor um einige individuelle Änderungen an Deck im Vergleich zum Schwesterschiff bat: kein durchgesteckter Mast, das Kajütdach komplett durchgehend statt mit kleinem Arbeitscockpit am Mastfuß. Hansen, der eigentlich als eigensinnig gilt, stimmte zu, und Viktor kaufte daraufhin Unmengen von Holz, das er erst mal über ein Jahr im heimischen Garten trocknen ließ.

Die Bauzeit der “Neptun” war Familienzeit

Oft beginnen an diesem Punkt Geschichten, die mit Entbehrungen, zerbrochenen Ehen und vernachlässigten Kindern enden. Doch nicht im Hause Okholm Hansen: „Meine Mutter sagte immer, die Bauphase war die schönste Zeit in ihrem Leben!“ Ihr Mann war viel zu Hause, arbeitete so wenig wie nötig zum Broterwerb im nahen Kraftwerk, und „Neptun“ wuchs zwischen den Himbeersträuchern im Garten langsam heran. Er war rundum glücklich, und im Sommer ließ er die Baustelle ruhen und ging mit seiner Frau und Springer segeln.

„Das Erstaunliche dabei ist: Mein Vater hat wirklich fast alles allein gemacht. Mein Bruder und ich haben mal geholfen, wenn er eine zweite Hand brauchte.“ Etwa wenn er eins der Hölzer aus dem selbst gebauten Dampf-Kasten zum Biegen rausholte, oder um einen komplizierten Schnitt zu machen. Aber das war es. Er hat das sieben Tonnen schwere Boot sogar allein aus dem Garten auf die Straße bewegt, hat den Drei-Tonnen-Bleikiel in einer mit Kreide ausgekleideten, in der Erde vergrabenen Holzform selbst gegossen. Wie er das angestellt hat? Das ist Bent bis heute auch ein kleines Rätsel. 1971 dann die große Stunde: „Neptun“ gleitet ins Wasser, Sohn Bent, mittlerweile Goldschmied, hat die Buchstaben für den Namenszug geschmiedet. Konstrukteur Hansen erlebt den Stapellauf nicht mehr, er verstirbt über die lange Bauzeit.

Viele liebevolle Details aus Tischler-Hand

Dass der Vater Tischler war, findet sich in vielen, manchmal fast verspielten Details an Bord wieder. Etwa den winzigen Schranktürchen im Cockpit, hinter denen sich die Motor-Bedienelemente verbergen.

Oder der Schublade im Fußraum, in welcher der Steuerkompass verborgen ist. War der nötig, wurde die Lade geöffnet, sonst verschwand er. Das Cockpit wirkt so enorm aufgeräumt, geradezu clean. Und gebraucht wurde der Kompass nicht so häufig: „Neptun“ blieb fast immer in dänischen Gewässern, der weiteste Törn ging wohl einmal die schwedische Westküste hinauf.

Zwanzig glückliche Jahre verbrachte Bents Vater auf dem Boot, dann starb er nach kurzer Krankheit. Nicht ohne auf dem Sterbebett seinem Sohn letzte Instruktionen mit auf den Weg zu geben: „Seine letzten Worte waren, dass ich nicht den Frostschutz für den Motor vergessen sollte!“

Denn eins war klar, das Schiff sollte möglichst in der Familie bleiben. Für Bent, der mittlerweile vom Goldschmied zum Stahl-Schiffsbauer, dann Hausbau-Unternehmer, zwischendurch Ingenieur und zuletzt Lehrer geworden war, kein Problem.

„Ich war zwar nie mit meinem Vater auf dem Boot gesegelt und längst aus dem Haus, als es fertig war, aber ich habe meine halbe Kindheit bei ihm in der Werkstatt verbracht. Ich liebe es, Dinge mit meinen Händen selbst zu machen!“ So waren beide glücklich.

Nie ein Refit, trotzdem herausragender Zustand

Er und seine Frau verkaufen die damals eigene Sagitta 26 und übernehmen „Neptun“ – samt stricktem Pflegeplan: „Das Schiff kommt Anfang Oktober aus dem Wasser, unter ein Zelt, und dann arbeite ich etwa vier Wochen am Boot“, erzählt der 72-Jährige strahlend. Man merkt, der Däne hat Hummeln im Hintern, sprüht vor Energie, begreift die Arbeiten als Lust, nichts als Last. Seit 30 Jahren geht das jeden Herbst so. Hilfe? Unnötig.

Als Mitsegler wurde ich früher seekrank. Als ich dann selbst ein Boot hatte und die Verantwortung trug, war es wie weggeblasen

Wer an Bord von „Neptun“ kommt, ahnt dabei sofort, wie viel Arbeit das ist: Auch nach diskreter Suche und selbst hinter Schapps und Bodenbrettern finden wir an Bord keine einzige schwarz verfärbte Stelle im Holz, keine Macken, keine Kratzer, keine Laufnasen im Lack – gar nichts. Überall strahlt es um die Wette. Das Boot mit Lärchen-Planken auf Eichen-Spanten und -stringern sieht wie frisch refittet aus. Wurde es aber in seinem bislang 52-jährigen Leben noch kein einziges Mal. Das Unterwasserschiff, karweel geplankt, ist bis heute ohne Epoxidüberzug oder ähnliche Rettungshemden, wie sie viele Klassiker solchen Alters tragen.

„Wenn du das Boot konstant gut pflegst, ist ein Refit nicht nötig. Wir hatten auch noch nie eine Grundberührung oder einen großen Schaden. Es ist halt sorgfältig gebaut!“, erklärt der Däne fast entschuldigend.

Dafür wird fast das ganze Schiff jedes Jahr angeschliffen und mit einkomponentigem Lack beschichtet. Nur wenige Stellen halten zwei Saisons. Das Teak-Deck wird alljährlich mit einem Coelan-Lack behandelt, der AntiRutsch-Eigenschaften hat. Das Unterwasserschiff zieht Bent alle zwölf Jahre ab. So viel zum Thema Nachhaltigkeit im Bootsbau.

Nun wollen wir aber endlich wissen, wie sich so ein Juwel segelt. Die erste Überraschung gibt es beim Ablegen. Das Boot hat ein Bugstrahlruder! Denn es zeigt sich, der Däne liebt sein Boot, passt es als Ingenieur aber auch mit eigenen Lösungen stets seinen Bedürfnissen und denen seiner Frau Inge an.

Der Erbe passte das Rigg an seine Bedürfnisse an

„Bei Wind ist der Langkieler mit dem originalen 22-PS-Motor (Sabb) einhand im Hafen schwer zu manövrieren, da habe ich das nachgerüstet.“ Auch an sein Alter machte er vor neun Jahren mit 63 dann Zugeständnisse in Sachen Segel-Handling: Das durchgelattete Groß wird mittlerweile um den Holzbaum per Motor elektrisch gerollt, im Seegang konnte und wollte er das Tuch nicht mehr am Mast setzen. Die Genua an Stagreitern wurde durch ein Rollvorsegel ausgetauscht. Ein zweites Stag erlaubt es aber noch immer, andere Segel zu setzen. „Und ich musste den Baum um über einen Meter kürzen. Das Groß hatte so viel Fläche, der Ruderdruck wurde mir einfach oft zu viel, das konnte ich dann manchmal nur noch mit zwei Händen halten.“

Wer die gewaltige Pinne sieht, ahnt, von was für Kräften Bent redet. Das Großsegel wurde kleiner, dafür vergrößerte er die Genua etwas. So wurde aus dem 55er eigentlich segelflächenmäßig ein 45er-Spitzgatter, aber allemal besser als nicht mehr zu segeln, denn der in Odense lebende Däne liebt seine Tage auf „Neptun“. Letztes Jahr waren es immerhin 57. Und das will bei dem Ostsee-Sommer 2023 etwas heißen. Ist das Segel gesetzt, legt sich „Neptun“ im leichten Wind von vielleicht acht Knoten nur ein paar Grad auf die Seite und marschiert los. Wie auf Schienen fährt der Langkieler gutmütig und kurstreu wie üblich für solche Schiffe. Hakt man die Pinne kurz in die Kammklemme darunter, kann man das Boot ziemlich lange sich selbst überlassen.

Bent ist dagegen fast irritiert über den ungewohnten Mitsegler im Cockpit, der seine routinierten, eingefahrenen Einhand-Abläufe stört. Seine Frau kämpft oft mit Seekrankheit, lässt ihn unterwegs daher gern allein walten.

Die Crew hat nicht viel zu tun, “Neptun” segelt wie von selbst

Das Cockpit ist schlicht riesig für einen Spitzgatter, hier würde sich auch eine vierköpfige Reggattacrew nicht im Wege stehen. Das liegt auch an dem Großschot-Traveller, der clever über einen massiven, in die Sprayhood integrierten Niro-Bügel auf dem Dach gefahren wird. So ist das Cockpit nicht geteilt, wie früher sonst oft üblich. Viel zu tun hätte eine Crew ohnehin nicht, „Neptun“ ist ein typisches Fahrtenboot ohne viel Feintrimm-Zutaten wie leinenverstellbare Holepunkte oder Ähnliches.

Ein paar Regenböen ziehen durch. Der Spitzgatter quittiert das ruhig mit etwas Lage und beschleunigt sanft, aber stetig. Hoch am Wind spürt man den Ruderdruck des angehängten Blattes etwas, aber angenehm. Wie für solche Boote typisch, will die Wende mit kräftiger Ruderlage gefahren werden, und natürlich geht das Manöver im Vergleich zu modernen Schiffen etwas langsamer vonstatten. Aber damit keine Missverständnisse aufkommen: „Neptun“ und ihr Eigner haben in ihren Sturm-und-Drang-Jahren auch schon Klassiker-Wettfahrten gewonnen, langsam ist das Boot also beileibe nicht.

Mit den Böen kommt erst der Regen, dann die Flaute. Wir motoren zurück in den Hafen und verschwinden unter Deck. Was war Bents schönste oder weiteste Reise mit „Neptun“? „Ich ähnle meinem Vater: Wenn ich auf dem Boot bin, bin ich glücklich und zufrieden, ich brauche gar keine weiten Reisen.“ Mit seiner Frau und den beiden Söhnen hat er 1986 ein einjähriges Sabbatical mit einem ausgebauten Mercedes-Lieferwagen durch Südeuropa und Afrika gemacht, später die halbe Welt für Projekte bereist, war in Asien, Lateinamerika. Die Welt muss er mit dem Boot anscheinend nicht mehr sehen.

Spitzgatter sollten einfache, erschwingliche Boote sein

Im geräumigen Salon geht es schlicht, aber elegant zu: Der Teak- und Mahagoni-Ausbau ist klar, und durch große Fächer hinter Schiebetüren sowie helle Polster wirkt er angenehm luftig. Es gibt die klassischen schlanken Petroleumlampen, einfache Vorhänge, Fenster mit schlichten Holzrahmen statt teurer Bronze. Spitzgatter sollten damals einfache, erschwingliche Boote sein, Rümpfe aus günstigen heimischen Hölzern gefertigt, der Mast schlicht ein Baum. Dazu passt der reduzierte Innenausbau perfekt. Nur die Pantry fällt etwas aus dem Rahmen. Ein weißer haushaltsüblicher 230-Volt-Kühlschrank wirkt wie ein Fremdkörper. Der sei aber praktisch und wird unterwegs mit Inverter und drei Batterien betrieben. Und eine Niro-Spüle mit integriertem zweiflammigen Gaskocher hat dann nach dem Tod des Vaters ihren Weg auf die „Neptun“ gefunden.

Die makellosen Decksbalken, hie und da ein Blick auf die Planken mit den schönen Kupfernieten – es ist einfach frisch und gemütlich, nichts von den schweren, dunklen Salons so mancher klassischer Yacht.

Im Vorschiff prangt der runde Niro-Dieseltank direkt über der Eigner-Dreieckskoje aufgehängt im Sichtbereich. „Den hat mein Vater dort eingebaut, weil Spitzgatter mit dem runden Heck mit vier Personen im Cockpit oft zu hecklastig sind. Der Tank balanciert das gut aus“, erklärt Bent.

In Vorschiff und Salon sorgen die 14 Seitenfenster und zwei Skylights für reichlich Licht, sind aber nur als Ganzes an einer Seite aufstellbar. Die einzelnen Glasflügel sind fest montiert. Vater Viktor fand das schöner als die Klapp-oder Schiebeluken.

Die “Neptun” ist ein Lebenstraum des Erbauers

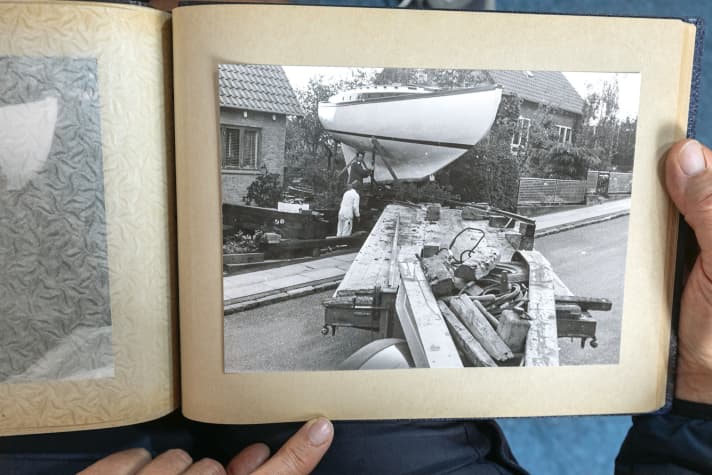

Bei typisch dänischem Frokost Smørrebrød sitzen wir dann gemütlich mit der dazugestoßenen Ehefrau Inge zusammen und blättern durch das erst schwarzweiße, dann aufgrund der langen Bauzeit schon farbige Foto-Album vom Bau der „Neptun“. Das Spantengerüst wächst im Garten zwischen Himbeeren und Gemüse. Vater Viktor werkelt mit Pfeife im Mundwinkel an Rumpf und Deck. Der Bleikiel wird angesetzt. Das Boot wird zwischen Haus und Garten auf den Tieflader verladen. Stapellauf. Ein Mann, der glücklich dabei wirkt, seinen Traum zu verwirklichen, den er mehr als zwanzig Jahre im Herzen mit sich trug.

„Das war eine Stärke meines Vaters: Hatte er ein Ziel vor Augen, hat er einfach beständig darauf hingearbeitet. Zweifel, es zu schaffen, hatte er nicht. Und uns hat er auch diese Freiheit gelassen“, erzählt Bent. Als Teenager möchte er ein eigenes Boot, da baut er sich neben dem Vater in der Werkstatt einfach seine eigene OK-Jolle aus Sperrholz. Er habe ja vorher genug Zeit gehabt, ihm über die Schulter zu schauen.

Zufälliges Treffen mit dem Schwester-Schiff

„Als ich schon mit 14 die Schule nach der 7. Klasse verlassen wollte, hat mein Vater mich nur gefragt: ‚Hast du dir das wirklich gut überlegt?‘ Ich sagte ja, und damit war das Thema für ihn erledigt und ich begann eine Ausbildung zum Goldschmied.“ Allmählich wird klar, woher Bent die konsequente Zielstrebigkeit und den Spaß am Selberwerkeln hat und warum er so innig mit seinem Boot verbunden ist.

Und dann, 2021, hält der Zufall noch einen ganz besonderen Moment für ihn bereit: Als er während eines Törns in Frederiksværk liegt, macht neben seiner „Neptun“ plötzlich der zweite noch in Dänemark existierende 55er-Spitzgatter fest, das Aage-Utzon-Design „Undine“ von 1936. Die hat Bootsbauer Ebbe aus Marstal gerade für seinen Ruhestand refittet. Da war es dann an einmal Bent, am Steg stehen zu bleiben und andächtig zu staunen.

Spitzgatter-Triumvirat

Als in den 1920er Jahren die Schiffe als Regattaklasse Fuß fassen, sind die dänischen Konstrukteure Aage Utzon und Georg Berg die beiden maßgeblichen Akteure der Klasse, M. S. J. (Marius Sofus Johannes) Hansen kommt mit seinem ersten Spitzgatter-Entwurf 1921 dazu. Utzons Boote gelten als die schnellen, eleganten. Er hat den Ruf, experimentierfreudig zu sein.

Georg Berg war gelernter Schiffbauer, der aus der Segelpraxis entwickelte. Seine Schiffe zeichnen schlanke, eher schmale Hecks mit kleinen Cockpits und viel Deckssprung aus.

Hansen war der Jüngste der drei, doch seine Entwürfe gelten als harmonisch anzuschauende, sehr seegängige Boote. Beim legendären Sturm-Rennen Sjælland Rundt 1935 kamen nur seine Entwürfe ins Ziel. Volle Hecks sind eins seiner Markenzeichen. Nach Hansens Plänen wurde 1937 ein Schwesterschiff zu „Neptun“ gebaut. Das soll in den USA verrotten. Der Verkaufsschlager der Spitzgatter-Klasse war aber der etwa 7,5 Meter lange 30er.

Technische Daten Spidsgatter “Neptun”

- Bootsklasse: 55 m2 Spitzgatter

- Design: M. S. J. Hansen, 1937

- Baujahr: 1964–1971

- Rumpflänge: 9,98 m

- Breite: 2,98 m

- Tiefgang: 1,85 m

- Gewicht: 7,0 t

- Großsegel: 41,22 m²

- Vorsegel: 16,22 m²

Andreas Fritsch

Freier Autor