100 Jahre alte Gaffelketsch: Besanewer „Johanna“ - Museum, Filmstar, Zeitzeuge

Stefan Schorr

· 15.12.2024

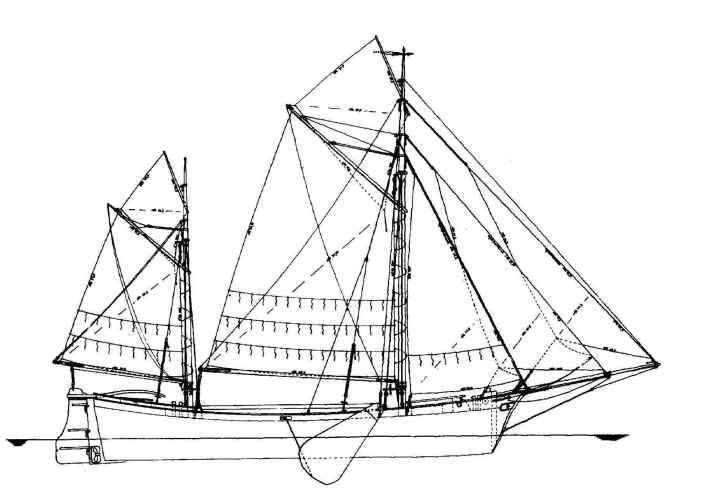

“Klar zur Wende? Ree.“ Schiffer Achim Elfers drückt die 4,5 Meter lange, massive Holzpinne nach Backbord. Sanft, aber bestimmt dreht der Bug der „Johanna“ nach Luv. Jager, Klüver und Fock kommen back, werden übergeholt und weiter kreuzt der Besanewer an diesem sonnigen Oktobertag mit dem Flutstrom elbaufwärts. Spaziergänger am Ufer von Stadersand bleiben zum Fotografieren stehen, erinnert der Anblick der unter Vollzeug laufenden, über 100 Jahre alten Gaffelketsch doch an längst vergangene Zeiten.

Ewer versorgten Hamburg über die Elbe

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts machten die Ewer mit ihren flachen Rümpfen und den Seitenschwertern den Hauptteil einer imposanten Flotte kleiner Frachtsegler auf der Elbe aus. Gemeinsam mit Heckschiffen, Segelschuten, Loggern und Schonern sicherten sie den Warentransport zwischen Hamburg und den niederelbischen Marschen. Baumaterial aus den Ziegeleien der Unterelbe wurde ebenso nach Hamburg gesegelt wie Obst und Gemüse aus dem Alten Land oder auch mal größere Gepäckstücke.

Ab 1900 entstanden die ehemals aus Holz gebauten Ewer zunehmend in Kompositbauweise mit Metallspanten, bevor für die kompletten Rümpfe Stahl verwendet wurde.

Vom Elbsegler zum Binnenschiff mit Motor

Die Geschichte der auf der Elbe kreuzenden „Johanna“ beginnt 1902. Der Elbschiffer Heinrich Vöge aus Barnkrug beauftragt den Elmshorner Schiffbauer Johannes Thormählen mit dem Bau eines Besanewers. Der Rumpf wird überwiegend aus Eisenplatten zusammengenietet, der flache Boden jedoch wie ehedem aus massivem Nadelholz gezimmert. Die Schiffer vertrauen dem Holzboden noch mehr. Für die kleineren Werften bietet diese Kombination außerdem den Vorteil, dass die älteren Schiffszimmerleute noch weiter beschäftigt werden können.

Ziegel, Obst, Gemüse, größere Gepäckstücke: Die „Johanna“ transportierte Güter zwischen Hamburg und den Elbmarschen

1903 läuft der Ewer vom Stapel. Er wird nach Vöges Frau Hertha benannt. Zwei Mann Besatzung segeln die knapp 19 Meter lange Gaffelketsch. Vöge ist – wie damals üblich – zugleich Eigentümer und Schiffer. Bereits nach neun Jahren verkauft Heinrich Vöge den Ewer für 6.000 Mark nach Abbenfleth weiter.

Ab 1918 gehört „Hertha“ dann über 30 Jahre lang der Familie Wehlen aus Stade. Sie segelt häufig Salz von der Stader Saline nach Hamburg und lässt Ende der 1920er-Jahre die Masten des immer unwirtschaftlicheren Schiffs entfernen. 1928 wird ein 28 PS starker Zwei-Zylinder-Glühkopfmotor in Hamburg-Bergedorf eingebaut. Mit beträchtlichem Lärm schippert der Ewer, der nun als Binnenschiff registriert ist, fortan über die Elbe. 1950 soll ein Schiffer aus Hechthausen die „Hertha“ erworben und in „Ingeborg“ umgetauft haben, bevor er sie 1954 nach Wilster weiterverkauft. Von dort aus wird der Frachtewer im Warenverkehr auf der Elbe und den Nebenflüssen genutzt. Bis zur großen Sturmflut.

“Johanna” fiel der Sturmflut von 1962 zum Opfer

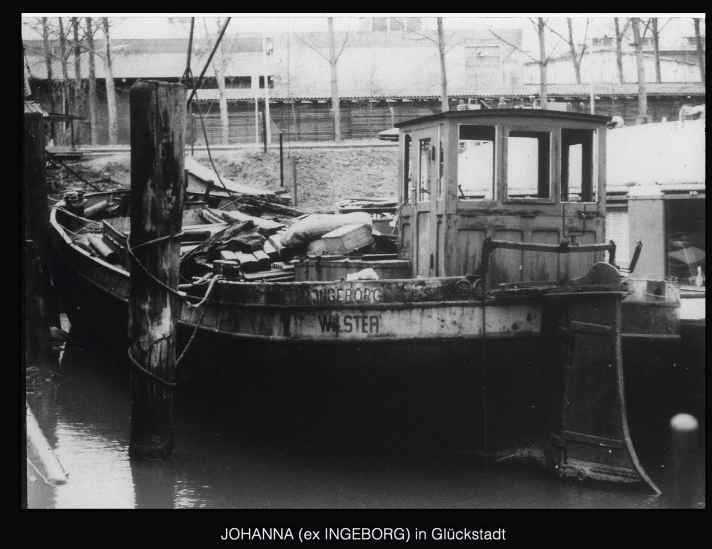

In der schicksalsträchtigen Sturmflut-Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 gerät die „Ingeborg“ im Elmshorner Hafen auf einen Pfahl und wird am Holzboden schwer beschädigt. Das bedeutet das endgültige wirtschaftliche Aus. „… für 3.000 Mark verkaufte der letzte Schiffer den Ewer an die Werft von Brockmöller, wo er fortan als Vorleger diente und Rost ansetzte“, schreibt der Schifffahrtsjournalist Joachim Kaiser 1977 in seinem Buch „Segler in der Zeitenwende“. Zwölf Jahre lang liegt „Ingeborg“ als Werftprahm im Glückstädter Hafen.

In Glückstadt ist der Ewer auch heute gestartet. Vom Gaffeltreffen „Rhinplate Rund“ wird elbaufwärts zum Liegeplatz im Kutterhafen Finkenwerder gesegelt. Die Stammcrew und ihre Gäste sind bester Laune und meistern eine um die andere Wende. Die heutigen Einzelbucher erhalten an Bord einen Einblick in die traditionelle Seemannschaft. Sie durften beim Segelsetzen von Hand ebenso wie jetzt in den Wenden beim Bedienen der Seitenschwerter mit ihren Ketten und Taljen helfen. Wer möchte, kann – unter Aufsicht – „Johanna“ gar mit der langen Pinne selbst steuern.

Zweites Leben als Museumsschiff

Egon Heinemann findet den Ewer 1974 in Glückstadt, als er nach einem geeigneten Museumsschiff für seinen Verlag Chronik der Seefahrt sucht. „Ingeborg“ ist das letzte Schiff seiner Art auf der ganzen Elbe, das noch weitgehend im alten Bauzustand belassen und recht gut erhalten ist. Der Verleger kauft den Ewer für 4.000 DM und lässt ihn von Glückstadt zur Motorenwerkstatt von Richard Schlegel in Heiligenstedten an der Stör schleppen. Nachdem der Glühkopfmotor wieder laufbereit ist, fährt „Ingeborg“ aus eigener Kraft nach Hamburg.

1975 wird dort eine Werft gefunden, die sich an die Restaurierung des Ewers herantraut. Günter Muche hat die ehemalige Jastram-Barkassenwerft in Allermöhe an der Dove Elbe für vielseitige Restaurierungsarbeiten gut eingerichtet. Er beginnt mit der gewissenhaften Beseitigung der Alterungsschäden und nachträglichen Umbauten, wie etwa dem Steuerhaus achtern.

1978 ist im „Piekfall. Mitteilungsblatt für die Freunde des Gaffelriggs“ zu lesen: „Gut 50 Jahre Seefahrtsgeschichte wurden auf der Allermöher Werft vom Stapel gelassen. In vierjähriger Kleinarbeit restaurierten die Arbeiter der Werft im Auftrag des Hamburger Verlages ‚Chronik der Seefahrt‘ den 1903 gebauten Besanewer. Die Ehefrau des Verlegers Egon Heinemann taufte das Schiff auf ihren Vornamen ‚Johanna‘.“

“Der schönste Hintern aller Ewer”

Der hölzerne Schiffsboden wurde ebenso wiederhergestellt wie die Eisenbeplattung, Luken und Decks aufbauten. Masten, Seitenschwerter, Takelage und Segel wurden neu gefertigt. Der ehemalige Lastraum des Ewers wurde mit Holz ausgekleidet und als kleines Museum für die Elb-, Binnen- und Küstenschifffahrt hergerichtet. Warum ein Verleger so etwas tut? „Wir geben viele Bücher über die Segelschifffahrt heraus. Ich wollte mit diesem Stapellauf zeigen, dass wir nicht nur in der Theorie die Geschichte der alten Segler unterstützen“, wird Heinemann seinerzeit zitiert. 1976 hat Heinemann gemeinsam mit Wolfgang Friederichsen, Joachim Kaiser, Uwe Kutzner, Volkwin Marg und Michael Thönnessen den Verein Museumshafen Oevelgönne gegründet. Selbstverständlich hat sein Ewer nun einen Liegeplatz im Museumshafen, der 1977 als erster in Deutschland eröffnet wurde. Von hier aus segelt „Johanna von Neumühlen“ auf Elbe und Ostsee, bis Egon Heinemann 1984 stirbt.

Wir wollten zeigen, dass wir nicht nur in der Theorie die Geschichte der alten Segler unterstützen.” (Egon Heinemann)

„Seit 1978 ist ‚Johanna‘ also wieder unter Segeln“, sagt Schiffer Achim Elfers. „Das ist jetzt schon deutlich länger als in ihrem früheren Leben als Frachtschiff.“ Darüber hinaus zählt sie bis heute zu den am konsequentesten restaurierten Ewern, von denen nur wenige Dutzend erhalten geblieben sind. „Sie ist etwas breiter gebaut als die Ewer, die durch die Schleuse der Stör passen mussten“, erklärt Elfers. „Dadurch hat sie für mich den schönsten Hintern aller Ewer.“

“Johanna” wird Serien-Heldin in “Das Rätsel der Sandbank”

„Johanna“ weckt Mitte der 1980er-Jahre das Interesse einiger Mitarbeiter von Radio Bremen, die im Museumshafen Oevelgönne geeignete Schiffe für geplante Dreharbeiten suchen. Erskine Childers’ Spionageroman „Das Rätsel der Sandbank“ soll als Fernsehserie verfilmt werden. Achim Elfers, Jahrgang 1958, ist in den vergangenen Jahren unter anderem auf der „Rosinante“, dem niederländischen IJssel-Aak von Ilo von Waltershausen, gesegelt. Die beiden Freunde bekommen mit, dass die „Johanna“ gut zu den Ansprüchen der Fernsehleute passt.

Von Waltershausen wendet sich mit Blick auf die für die Dreharbeiten in Aussicht gestellte Charter des Ewers an Heinemanns Erben und kauft das Schiff von ihnen. Gedreht wird in Tetenbüll auf Eiderstedt, Brunsbüttel, auf Norderney und natürlich im Watt. Als „Cormoran“ taucht „Johanna“ gleich in der Anfangsszene der 1985 erstausgestrahlten TV-Serie auf. „Ich hol Schenkel und die anderen. Wir hol’n den rein. Der schafft das nie.“ Achim Elfers erinnert sich noch genau an seinen Text, den er auf dem Vorschiff des Ewers sagt, als sich Arthur Davies im stürmischen Wetter mit seiner „Dulcibella“ nach Bensersiel durchkämpft.

Der Schiffsboden steht im Museum für Hamburgische Geschichte

„200 DM Gage habe ich damals für die drei Sätze bekommen“, erzählt er, „als Besatzung bekamen wir täglich 37 Mark und als Komparse konnten noch 50 obendrauf kommen.“ Die Charter bildet für den Eigner von Waltershausen den Grundstock für einen umfangreichen Werftaufenthalt. Gleich nach den mehrmonatigen Dreharbeiten wird auf der Eckmanns Werft in Finkenwerder der undichte hölzerne Schiffsboden abgetrennt. Ein Teil davon ist heute noch im Museum für Hamburgische Geschichte zu sehen. Aus Stahlplatten wird eine komplett neue Bodensektion erstellt und angeschweißt.

Der erste Glühkopfmotor der „Johanna“ kann im Schaudepot des Hamburger Hafenmuseums am Hansahafen betrachtet werden. Er wird damals durch einen Zwei-Zylinder-Zweitakt-Dieselmotor ersetzt, der mit seinen 50 PS noch immer nicht besonders üppig dimensioniert ist.

1986 gründet Ilo von Waltershausen den Verein „Segelnde Museumsschiffe Hamburg e. V.“ und ist fortan regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen auf der Ostsee, im deutschen Watt und auf der Elbe unterwegs. Im November 2002 verkauft von Waltershausen seinen Ewer altersbedingt an die Stiftung Hamburg Maritim. Als Betreiberverein wird 2003 der „Freunde des Besanewer JOHANNA e. V.“ gegründet. „Es ist gut, das mit einem großen Verein machen zu können“, sagt Elfers. Der selbstständige Schlossermeister aus Achim bei Bremen ist seit der Zeit Schiffer der „Johanna“. „Wäre es mein privates Schiff, wäre ich vielleicht bei manchen Dingen pingeliger. Aber Hauptsache ist doch, dass wir gut in Fahrt sind und ‚Johanna‘ als Kulturgut erhalten.“ Gerade Elfers’ Eigenschaft, an Bord „fünfe gerade sein lassen zu können“, wird im Verein geschätzt. Der hat aktuell rund 80 Mitglieder, die Hälfte Frauen. Etwa 35 fahren aktiv als Crewmitglieder, der harte Kern besteht aus 10 bis 15 Leuten.

Gemütlich Abende am Kamin im Laderaum

Es wird dunkel auf der Elbe. Zeit, sich unter Deck umzusehen. In der kleinen Achterkajüte lebt von jeher der Schiffer. Zwei seitliche Kojen, feste Bänke und ein kleiner Tisch finden hier ebenso Platz wie ein Holzofen. Mittschiffs verbirgt sich unter der verschalkten Abdeckung ein Aufenthaltsraum. Anders als auf vielen anderen ehemaligen Arbeitsseglern, die als Traditionsschiffe Gästefahrten für den Schiffserhalt unternehmen, wurden hier keine Kammern eingebaut. Die offene Gestaltung und der grobe Holzboden vermitteln einen authentischen Eindruck des ehemaligen Laderaums. Es ist schummerig unter Deck, gibt es doch kein fest installiertes elektrisches Licht. „Das ist eine Glaubensfrage“, sagt Elfers. Auf den Seekisten am niedrigen Tisch liegen Schaffelle und an den Wänden hängen noch alte Fotos aus der Zeit, als „Johanna“ das kleine Schifffahrtsmuseum enthielt. Auf den beiderseits vorhandenen Sitzbänken lassen sich gemütliche Abende mit Blick auf den Kaminofen verbringen. An hier gefeierte Partys erinnert sich so mancher Traditionsschiffer noch Jahre später gerne. Zu späterer Stunde bieten die Sitzbänke sechs Schlafplätze.

Weiter vorne befindet sich an Steuerbord ein stilvolles Bad mit Badewanne – ein Luxus, von dem die Besatzungen der Frachtschiffzeit nicht zu träumen wagten. Unter dem flacheren Teil des Decks hindurch gelangt man in die Kombüse. Der massive Herd wird mit Holz befeuert. Im Vorschiff, der früheren Kammer des Schiffsjungen, gibt es zwei Kojen für Crewmitglieder.

Familiäre Atmosphäre an Bord

Der Eigner der „Johanna“, die Stiftung Hamburg Maritim, wirbt mit der „familiären Atmosphäre an Bord des liebevoll restaurierten kleinen Frachtenseglers“. Der Ewer bietet wahrlich einen eindrucksvollen Blick zurück in die Zeit der Frachtschifffahrt. „Johanna“ kann für private Feiern oder Firmenveranstaltungen gechartert werden. Bis zu 25 Tagestörns pro Jahr tragen zum Erhalt des Schiffes bei. Im Sommer bricht die ehrenamtliche Crew schon mal zum gemeinsamen Törn wie der Traditionsschiff-Regatta „Fyn rundt“ in Dänemark auf.

Die Wintermonate werden für die notwendigen Arbeiten am Schiff und die Fortbildung der Crewmitglieder genutzt. In Lehrgängen werden diese auf die Prüfungen des Sportbootführerscheins See oder das UKW-Funkbetriebszeugnis vorbereitet. Weitere aktive Helfer/-innen sind jederzeit ebenso gerne gesehen wie potenzielle (Nachwuchs-)Schiffer.

Technische Daten Besanewer „Johanna“

- Werft/Baujahr: Thormählen (Elmshorn)/1903

- Baumaterial: Stahl (ehemals Eisen und Holz)

- Takelung: Gaffelketsch

- Gesamtlänge: 24,00 m

- Rumpflänge: 18,62 m

- Breite über alles: 4,76 m

- Tiefgang: 1,20 m

- Vermessung: 35 BRT

- Segelfläche: 165 m², verteilt auf 7 Segel

- Maschine: 50 PS, Zwei-Zylinder-MODAG-Diesel

- Anzahl Besatzung: 4

- Kojen: Je zwei in Logis + Achterkajüte für die Crew, sechs Gästekojen im Lastraum

- Tagesgäste: maximal 16

- WC: 1

- Heimathafen: Kutterhafen Finkenwerder (Hamburg)

- Eigner: Stiftung Hamburg Maritim

- Betreiber: Freunde des Besanewer Johanna e. V.