Al Stewart schrieb seinen berühmten Song „The Year of the Cat“ für das Jahr 1975 – gemäß der vietnamesischen Astrologie war es das Jahr der Katze. Thomas Stinnesbeck wird zu dieser Zeit volljährig, er kommt gerade von einem Auslandsschuljahr in Kalifornien zurück. Und er absolviert sein Abitur mit der Note 1,0; „die Lehrer mochten mich irgendwie“, sagt er. Insofern war es eine bedeutsame Phase für ihn. „Wir mögen beide Katzen, und die Musik des Titels sagt uns auch zu“, erläutern die Eigner Thomas Stinnesbeck und Uta Schüller die Namenswahl ihres ambitionierten Selbstbaus, die neben der tieferen Bedeutung auch mit dem Wort „cat“ spielt.

Lesen Sie mehr über andere Selbstbauten:

Zwei 120-PS-Maschinen schieben das mächtige Gefährt der Rheinländer ins freie Wasser vor Korfu. Um segeln zu können, startet Stinnesbeck nun zusätzlich den 4 Kilowatt leistenden Dieselgenerator. „Der Elektromotor für die Rollhydraulik zieht 2,2 Kilowatt, der 230-Volt-Wandler sollte eigentlich 2,5 Kilowatt Dauerleistung aus den Akkus liefern, trotzdem läuft der Motor aber nur quälend langsam“, verdeutlicht er die gewaltigen Kräfte und Ströme – und den Bedarf des Dieselaggregats. Ein Sprint zum Backbordbug, um die Schoten zu klarieren, einmal in die Achterkammer geschaut, schon sind 100 Meter zurückgelegt. Ein gewöhnliches Schwimmbecken hilft, um die gewaltigen Ausmaße dieses Projektes zu verdeutlichen. Darin bliebe rings um die „Year of the Cat“ nur ein schmaler Streifen Wasser frei.

Pläne für “Year of the Cat” als Weihnachtsgeschenk

„Eigentlich hatte ich in den achtziger Jahren einen Einrumpfer des Konstrukteurs Reinke bauen wollen“, erklärt er die jetzige Fülle; doch dessen Pläne kosteten eine fünfstellige Summe. Er habe sparen wollen, die Zeichnungen für jenen 20-Meter-Kat gab es bei Konstrukteur Bruce Roberts bereits für 800 Mark. „Das war für mich damals auch schon eine Menge, ich habe sie mir Ende der Achtziger zu Weihnachten geschenkt.“

Es sollte jedoch über 20 Jahre bis zur Kiellegung dauern. „Ich habe die Folien-Plots immer nur jeweils in der Weihnachtszeit ausgerollt. Man muss die ja auch erst mal kapieren“, erzählt der Selbstbauer. „Ich habe den Kat dann, nachdem ich 15 Jahre lang die Pläne hatte, erstmals als Laubsägearbeit im Maßstab 1:20 gebaut.“ Ob er jemals in Originalgröße entstehen würde, blieb zunächst ungewiss.

Thomas Stinnesbeck blieb beruflich stark gefordert. Er gründete ein Software-Unternehmen und führte in der Folge für Siemens deren Hörgeräte international ein. Und er eröffnete nochmals selbstständig Hörgeräte-Filialen. Deren Einrichtung fertigt er persönlich. Dazu baut er in seiner Heimat Willroth auf halbem Weg zwischen Köln und Frankfurt eine Kombination aus je 200 Quadratmeter Wohnung und Bürofläche sowie 600 Quadratmetern Halle, hauptsächlich – wie könnte es anders sein – in Eigenleistung. „Bauen ist gar nicht so teuer“, kommentiert er die Abmessungen. Wenn man es selbst macht: „Porenbeton, Stein auf Stein, kann ich nur empfehlen. Das Stahlgerüst habe ich stellen lassen, aber die Armierung für die Streifenfundamente habe ich wieder selbst geflochten.“

Die Halle entsteht vordergründig zum Tischlern und Lagern der Ladentheken, aber Thomas Stinnesbeck bahnt insgeheim zwei weitere Projekte an. Er widmet sich nach einiger Überlegung dem kleineren der beiden: dem 20-Meter-Kat.

Blauwasseralmanach und Raketentechnik

Denn ursprünglich war die Halle auch dazu gedacht, seine weitere Leidenschaft zu vertiefen. Er besitzt in Deutschland, den USA und Japan drei Patente auf Einspritzsysteme für Hybrid-Raketentriebwerke. „Ich habe zusammen mit ein paar anderen Fanatikern die größten dieser Art in Deutschland gebaut, ich glaube, bis heute.“ Die Technik wird aktuell beim Experimentalflugzeug Spaceship One eingesetzt. Doch seinerzeit kann er die Raumfahrtbehörden kaum vom nach seiner Ansicht wesentlich sichereren Brennstoff überzeugen. In der Bordbibliothek steht neben den Revierführern und dem Blauwasser-Almanach Fachliteratur zur Raketentechnik wie „Space Propulsion Analysis and Design“. „Irgendwann habe ich mich gefragt, welchen meiner leicht spinnerten Träume ich realistischerweise umsetzen kann. Dabei hat das Boot dann gewonnen.“

Der Segeltraum rührt her aus Jollenritten auf dem IJsselmeer und Chartertörns, zusammen rund 5000 Seemeilen. Immerhin die Erfahrung der Epoxidverarbeitung kann er aus dem Laminieren der Test-Treibstoffkörper für die Bootsbauerei übertragen. Stinnesbeck digitalisiert zunächst die Pläne und arbeitet sich dazu in das Konstruktionsprogramm Turbocad ein. Der Plan sieht mit Epoxid überzogenes Sperrholz vor. Eine aus seinen Daten beschickte CNC-Fräse soll das Erstellen von Spanten und Planken beschleunigen, „allerdings kostete die an die 100.000 Euro“. Im Selbstbau entsteht deswegen ab 2010 seine CNC-Plattenfräse mit Steuerelektronik. 2011 ist ja wieder ein Jahr der Katze – da ist alles möglich.

Um weiterhin Kosten zu sparen, verwendet er Birke-Multiplexplatten anstatt Bootsbausperrholz. „Das Holz wird ja ohnehin später komplett mit Glas und Epoxid gekapselt, außerdem ist Multiplex extrem schlagfest“, entgegnet er den Skeptikern.

Umfangreiche Vorarbeit zahlt sich aus

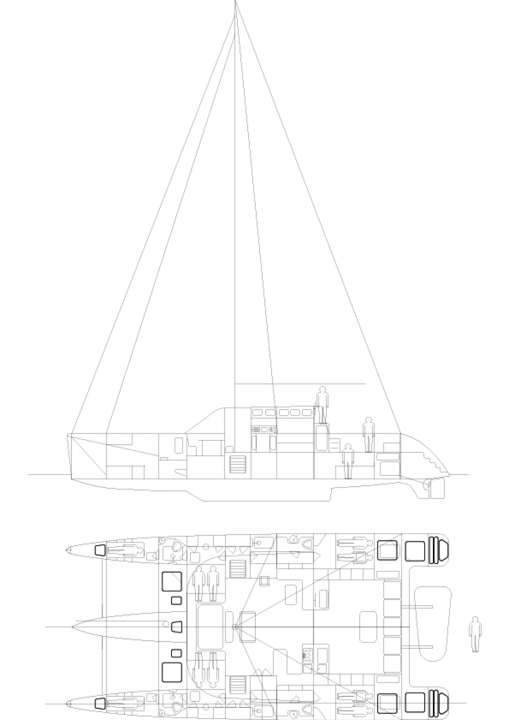

Einige Bekannte glauben zu diesem Zeitpunkt, dass der Katamaran niemals fertig würde. Verständlich: Denn 2012 entstehen auf seinem Eigenbau-Frästisch nur die Bauteile eines weiteren, nun zwei Meter langen Modells im Maßstab 1:10, mit dem er die Schwimmlage prüft. Außerdem verabschiedete er sich von der ursprünglichen Idee, Kojencharter anzubieten, und reduziert die Zahl der Kojen auf zehn, der Kammern auf sechs. Ohnehin lassen ihm die obenherum etwas vagen Pläne für die Gestaltung von Cockpit, Brückendeck und Kajütaufbau maximale Freiheit.

Thomas Stinnesbeck nutzt die Planlücke und hebt das Süll um einige Handspannen, damit die Schwimmer 2,20 Meter Raumhöhe bekommen. Gleiches gilt für das Brückendeck, ein Loft mit Navi-Ecke. Außerdem verleiht er dem Kajütaufbau die prägnante abgerundete Form. Die erreicht er mit der vom südafrikanischen Konstrukteur Dudley Dix entwickelten „Radius Chine“-Bauweise, eigentlich für runde Unterwasserschiffe von Sperrholzrümpfen gedacht.

Der Erfolg der umfangreichen Vorarbeit macht sich bezahlt, „die CNC-Fräse ist wie ein zweiter Mann, die rödelt im Hintergrund, und du kannst so lange was anderes machen“. Denn die Bearbeitung des Multiplex-Holzes erweist sich als harte Nuss; rund eine Stunde dauert es, um in fünf Tiefen-Einstellungen die Teile aus einer 12-Millimeter- Platte zu sägen. „Zwischenzeitlich experimentierte ich mit einem 150-Watt-Laser und beweglichen Spiegeln“ – bis seine Partnerin Uta Schüller ihr Veto einlegte, das sei zu gefährlich, falls mal jemand in den Strahl fassen sollte. Ohnehin schneidet der Laser zwar Pappelsperrholz „wie Butter“, so der Raumfahrtspezialist, aber bei Multiplexplatten mit ihren Phenolharzverleimungen hakt es. Die Erklärung des bootsbauenden Raketenkonstrukteurs: „Kein Wunder, das Zeug war ja auch schon an den Apollo-Kapseln. Es zersetzt sich bei Hitze, bis reiner Kohlenstoff bleibt, der schmilzt aber erst bei 3500 Grad.“

Einrichtung bei “Year of the Cat” aus dem Möbelhaus

Stinnesbecks Bauablauf gleicht der „Lisoletta-Methode“: „Bei vielen Selbstbau-Projekten wird zunächst die Schale fertiggestellt und dann mühselig ausgebaut, bei mir war es umgekehrt.“ Alle Ausklinkungen, jeder Lichtschalter, jede Steckdose ist bereits gefräst, bevor das jeweilige Bauteil an seinen Platz kommt. Alle Spanten sind zugleich Kabinenwände, Kojenteil oder Schrankwand, es gibt keine Einbauten im eigentlichen Sinn. Uta Schüller zeigt, was hinter den großen Lamellentüren direkt gegenüber der Niedergänge in den beiden Rümpfen steckt. Die Haushaltsgefriertruhe backbord fasst mehrere hundert Liter, die Solarzellen auf dem achterlichen Geräteträger reichen für ihren Betrieb wie für den großen Kühlschrank neben der Einbauküche. Dieser steht vor der begehbaren Speisekammer. Auch die Waschmaschine und der Geschirrspüler sind mit normaler Haushaltsware vergleichbar – und zwei der vier Badezimmer sogar größer als viele an Land.

Während Segel, Mast, Winschen und Technik von maritimen Ausrüstern stammen, findet sich in der Einrichtung mancherlei aus dem Möbelhaus. Dutzendfach sind weiße Schuhschränke als Staufächer für Krimskrams montiert, die Kücheneinrichtung mit den selbsteinziehenden Schubladen passt exakt in die CNC-gefrästen Korpi. Im Bad sind Spiegelrahmen, Ablagen und die Montageplatte der Massagebrause in günstigem und hier passendem Bambus ausgeführt.

Der Bordbesuch zeigt noch mehr. Für das vergleichsweise enge Revier zwischen Korfu und Festland ist die Yacht nicht gebaut; Kreuzen oder überhaupt Manöver sind nicht ihre Stärke, Leichtwind auch nicht. Die acht bis neun Knoten Thermik ermöglichen bis zu 3,5 Knoten Fahrt. „Unterhalb von zehn bis zwölf Knoten Wind holen wir die Segel eigentlich nicht raus“, kommentiert Stinnesbeck. Dann ist Maschinenfahrt angesagt. Knapp 1000 Liter Diesel fassen die Tanks beidseits der hölzernen Kielstringer, und ebenso viel passen in die Wassertanks, die meist aus dem Wassermacher befüllt werden.

450.000 € verschlingt das Raum-Schiff

Beim flauen Wind machen sich auch die dezent saugenden Spiegel bemerkbar, der Kat bremst etwas mit den Hacken. Stinnesbeck baute die beiden Maschinen zur besseren Wartung zwei Schotten weiter achtern ein anstatt unter den Achterkojen. Zudem wählte er stärkere und damit schwerere Modelle als vom Konstrukteur vorgesehen.

Beim nächsten Werftaufenthalt soll entweder der Längstrimm verbessert werden, „oder wir malen den Wasserpass achtern höher“. Überhaupt stehen einige Reparaturen an, und die beiden erzählen, was bereits im ersten Jahr der Europa-Umrundung entzwei ging: Lukenaufsteller, Plotter, Wasserpumpen, Auspuffkrümmer, Logge, Lot, Ruderlage-Zeiger und Öldruckmesser. Das elektrische Nebelhorn quittierte schon zweimal den Dienst, zwei Ruderarme brachen, und drei elektrische Toilettenpumpen erlitten Schiffbruch. Als ausgerechnet in einer Schleuse die Plastikklammer vom Kugelkopf der Motorsteuerung sprang, hätte das Lebenswerk, das plötzlich rückwärts Fahrt aufnahm, stark in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Als Stinnesbeck noch während der Bauzeit 2016 sein Unternehmen an den Marktführer verkaufte, hätte er mit einem Schlag ein Boot dieser Größe fertig ordern können. Stattdessen frohlockt er, nun bei Rigg, Segeln und Beschlägen nicht mehr sparen zu müssen. „Wenn man jahrelang von der Hand in den Mund gelebt hat, dann hat man das in den Knochen. Ich habe auch heute manchmal Verlustängste und schlechte Träume deswegen. Ich hasse Verschwendung, wenngleich sich das etwas gelegt hat. Meine Kinder sind nun sehr ausgabefreudig.“ Immerhin: Zwei angestellte Helfer beschleunigen seinerzeit die Arbeit auf der Privatwerft. Auf zirka 450.000 Euro beziffert Stinnesbeck die Gesamtkosten, bis sein Raumschiff den Rhein hinunter verholt, der Mast gestellt ist und die Segel angeschlagen sind.

Stresstest für Familie und Freunde

Die Technik, die Segelfläche und die vielen Details an Bord haben die beiden mittlerweile im Griff, der stetige Kurs nach Westen um die Welt scheint nur noch einen letzten Besuch bei den Kindern entfernt. Ganz andere Dinge treiben den Selbstbauer nun um. Früher ist er viel gejoggt. Er sei froh, die elektrischen Winschen installiert zu haben, „aber ich überlege, ein elektrisches Laufband aufzustellen, ich habe mir schon ein paar Modelle angeschaut“, er könne sich gut vorstellen, im terrassengroßen Cockpit jeweils nach Luv zu traben. Seine Partnerin ist von der Idee wenig begeistert – so viel Platz zum Verstauen gebe es nun doch nicht. Sie bevorzugt, täglich acht Runden um den Kat zu schwimmen, jede ist mit etwa 70 Metern länger als eine Bahn im Olympiaschwimmbecken.

„16 Meter Länge hätten auch gereicht“, ist sich Thomas Stinnesbeck heute sicher. Und er hat eine ganze Reihe von Tipps, die er damals schon gern gekannt hätte. „Bevor man so was startet, sollte man sich wirklich überlegen, ob man nicht besser in eine Eignergemeinschaft geht, um Kosten zu senken und statt zu arbeiten lieber segelt. Außerdem vergessen die meisten, dass die dicken Beträge zum Ende eines Yachtprojekts kommen: Da sind die Winschen, die Segel, der Plotter fällig.“ Zudem sei die Vorstellung verkehrt, nach dem Selbstbau mit einem neuen Boot zu starten, „das ist falsch, der Kram hat ja Jahre rumgelegen“. Und man solle sich vergegenwärtigen, was ein solches Vorhaben für Familie und Freundschaften bedeute, „wenn man immer in so einem Rumpf rumkriecht. Darüber ist bestimmt schon mehr als eine Ehe in die Brüche gegangen.“

Technische Daten “Year of the Cat”

- Länge: 19,95 m

- Breite: 9,70 m

- Tiefgang: 1,40 m

- Gewicht: 22,0 t

- Großsegel: 85 m²

- Genua: 85 m²

- Code Zero: 150 m²

- Tanks: 2000 l Diesel, 2000 l Wasser

Zwei Rümpfe, drei Modelle, sechs Jahre

Mit 300 Platten Multiplexholz und einer Tonne Epoxid entstehen in der Selbstbau-Halle die beiden Rümpfe. Einer Zwillingsgeburt gleich gelangen die beiden noch einzelnen Teile ins Freie auf den Tieflader und zu einem offenen Bauplatz in Neuwied am Rhein. Thomas Stinnesbeck komplettiert sie dort mit dem Brückendeck. Wenig später heben Kräne den Kat nach sechs Jahren Bauzeit in den Rhein. Stinnesbeck fräste zur Planung drei Modelle, eines ausschließlich für die Planung der Installation. An ihm markiert er mit Klebepunkten jeden einzelnen Durchbruch für Kabel und Schläuche.

Der Artikel erschien zum ersten Mal 2019 und wurde für diese Onlineversion überarbeitet.