Ein Update zum Dragonfly 40: 25 Boote wurden bis Frühjahr 2024 verkauft, eine beachtliche Zahl angesichts der Größe und der Kosten. Damit nicht genug: Quorning Boats hat zusammen mit Marström Composites in Schweden eine technisch noch aufwändigere Variante erarbeitet. Dabei wird etwa die Hälfte des Bootes unter Verwendung von Carbon-Prepregs im Autoklaven unter Druck und Hitze gefertigt- das oberste Regal im modernen Bootsbau. Auf diese Weise entstehen beide Schwimmer, alle vier Beams, die beiden tragenden Hauptschotten im Mittelrumpf, der Schwertkasten und das Ruder. Die Maßnahmen specken das Boot um rund 1000 Kilogramm auf nur 4,8 Tonnen ab. Der Mittelrumpf ist für diese Baumethode zu komplex und der Autoklav zu klein, so Firmenchef Jens Quorning. Der hatte erwartet, von der neuen Hybrid-Carbon-Version lediglich drei bis vier Einheiten verkaufen zu können, konnte aber bereits sechs Kunden dafür begeistern. Und dies trotz extrem gestiegener Kosten. Die begründen sich nicht nur durch den höheren Kohlefasernteil, sondern liegen auch an den neuen notwendigen Formen, die für die Verwendung im Autoklaven aus massivem Carbon-Laminat gefertigt werden mussten und neben dem hohen Druck 120 Grad Celsius widerstehen. Der Dragonfly 40CPerformance kostet ab 1.095.000 Euro inkl. Mehrwertsteuer.

Im Folgenden der Test der Normalversion: Silbergrau metallic, oder in der Sprache der automobilen Farbenlehre: lasuritblau. Die Lackierung des Dragonfly ist eigenwillig. Zudem werden in diesem Farbton vornehmlich dicke SUV ausgeliefert. Größer könnte der Kontrast kaum sein, denn ein schweres SUV ist der neue zwölf Meter lange Dragonfly mit seinen 5,8 Tonnen nun wirklich nicht. Zugegeben, auf liegeplatzkonforme vier Meter zusammengefaltet wirkt das Gefährt nicht sehr elegant. Die Schwimmer drücken sich an den Hauptrumpf und verleihen dem Tri eine eher motorbootartige Silhouette, zumal statt einer Reling nur ein ausladender Bug- und Heckkorb vorhanden ist.

Motorbootähnlich verläuft auch das Ablegemanöver, denn im Heck der Baunummer 1 steckten statt der üblichen 40 PS satte 90 Pferdestärken. Die üppige Motorisierung wiegt nur 40 Kilogramm mehr und soll rasante Marschfahrt ermöglichen, doch dazu später mehr. Vorerst sorgt die Power für schäumendes Kielwasser. Bei der Drehung gegen den strammen Seitenwind ist das ausfahrbare Bugstrahlruder eine willkommene Hilfe, denn der Tri taucht kaum ein und besitzt dementsprechend wenig Lateralfläche, ist gefaltet aber über 14 Meter lang. Einmal in Fahrt, arbeiten Schwert und Ruder sehr gut, und der Dragonfly lässt sich spielend leicht manövrieren.

Vor dem Hafen wird es wieder spannend. Zum Segeln muss das Gefährt auseinandergefaltet werden. Tatsächlich beschränkt sich das Manöver pro Seite auf das Öffnen zweier Fallenstopper und den kurzen Einsatz der serienmäßigen E-Winschen. Um die Stabilität des Tris zu erhöhen, werden die Schwimmer beim Zusammenfalten tiefer ins Wasser gedrückt; daher hilft ihr Auftrieb beim Ausklappen mit. Lediglich die letzten Meter der endlos geschorenen Bedienleine müssen per E-Winsch durchgesetzt werden. Der ganze Vorgang dauert keine Minute. Zum Abschluss werden die Backstagen durchgesetzt und das Rigg damit verspannt.

Die Konkurrenz des Dragonfly 40

Kaum ist das Großsegel am 2:1-Fall gesetzt, beginnt der Spaß. Das Testboot ist die Ultimate-Version mit höherem Rigg, besserer Ausstattung und überlappendem Vorsegel. Allein das Squarehead-Groß bringt 75 Quadratmeter an den Wind. Die Genua liefert weitere 38, und der Code Zero kommt auf 80 Quadratmeter Fläche. In der zahmeren Touring-Variante messen Groß und Selbstwendefock zusammen 90 Quadratmeter.

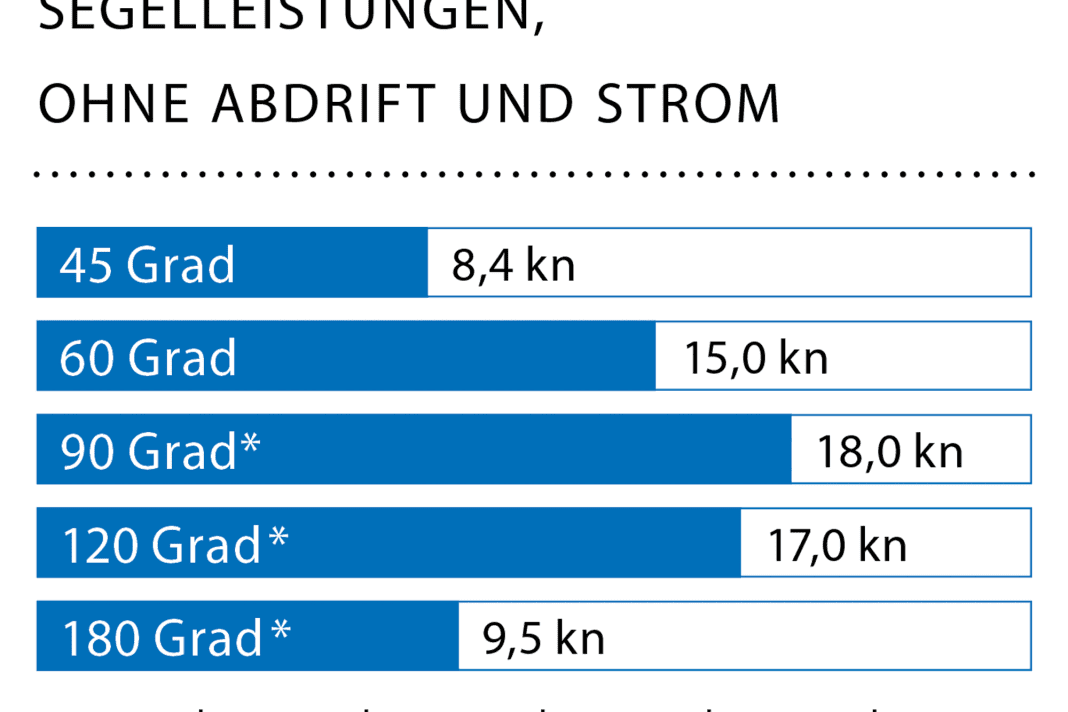

Ohne bremsenden Ballast und mit der enormen Stabilität von 8,40 Meter Breite wird die Windenergie augenblicklich in Fahrt umgesetzt – bei 14 bis 22 Knoten Wind zuweilen ein ungewohnt dynamisches Unterfangen. Gerade hat man sich über die knapp zweistellige Geschwindigkeit gefreut, da katapultiert ein Drücker den Tri nach vorn, und die Logge hastet nach oben. Außer der reinen Beschleunigung ist davon wenig zu spüren, anders als bei einem Monohull nimmt die Krängung praktisch nicht zu.

20 Knoten sind leicht erreicht

Einzig der Ruderdruck erscheint auf den ersten Meilen unverhältnismäßig hoch. Konstrukteur und Werftchef Jens Quorning hat die Lösung schnell gefunden: Das aufholbare Ruder ist nicht in der untersten Position. Kurz vor dem Test wurde die Anlage gecheckt und der Niederholer danach wohl nicht vollständig durchgesetzt; kleine Ursache, große Wirkung. Mit der richtigen Blattposition hängt der Tri wie ein Go-Kart am Lenker. Die direkte Reaktion auf Steuerkommandos ist auch nötig, zumindest, wenn man das volle Potenzial des Dragonfly bei böigem Wetter ausschöpfen will.

Die rasanten Geschwindigkeitsänderungen erfordern ebenso schnelle und beherzte Kurskorrekturen, um dem scheinbaren Windeinfall zu folgen. Das wird vor allem unter Code Zero deutlich. Die zusätzlichen 80 Quadratmeter Tuch trägt der Tri ohne Probleme. Solange der Wind nicht zu sehr nachlässt, stehen fast immer 17 Knoten oder mehr auf der Logge. Kaum färbt sich die Wasseroberfläche in Luv verräterisch dunkel und kündigt eine Bö an, ist es an der Zeit abzufallen. 18, 19, 20 Knoten, die malerische Landschaft des Kleinen Belts fliegt nur so vorbei und erfordert häufiges Halsen.

Dabei macht sich der fehlende Traveller bemerkbar. Damit das fast rechteckige Großsegel auch ohne Schlitten nach Lee getrimmt werden kann, wird zusätzlich zur Schot eine auf dem Leebeam angeschlagene Hilfstalje geriggt. Mit den beiden Taljen lässt sich der Twist des Segels zwar gut einstellen, die Hilfstalje muss aber vor jedem Manöver ab- und auf dem neuen Bug wieder angeschlagen werden – in engen Fahrwassern etwas mühsam, daher wird man im Tourenmodus vermutlich auf den perfekten Segeltrimm verzichten.

Der Dragonfly 40 beschleunigt enorm – segelt aber betont unaufgeregt

Ebenfalls ärgerlich ist, dass wir auch wieder zurück zum Heimathafen müssen, denn das bedeutet: kreuzen. Nicht, dass der Dragonfly keine Höhe laufen würde, ganz im Gegenteil. Durch den geringen Wasserwiderstand und die sehr kleinen Schotwinkel sind Wendewinkel wie bei einem Monohull möglich, und das bei immer noch deutlich höheren Geschwindigkeiten. Meist loggt das Boot zwischen 8 und 9 Knoten.

Der Rudergänger muss allerdings sehr sorgsam steuern. Die neutrale, aber direkte Auslegung erfordert volle Konzentration, denn sie bietet wenig Rückmeldung, und die für hohe Geschwindigkeiten flach geschnittenen Segel verzeihen kaum Fehlanströmungen. Anders gesagt: Der Tri fährt gut, aber wenn der Steuermann nicht voll bei der Sache ist, fehlt schnell ein Knoten, oder das Boot segelt 10 Grad zu tief.

Wenig Sorgen muss man sich beim Wenden machen. Da die Schwimmer ohne Segeldruck kaum ins Wasser tauchen, dreht der Dragonfly sehr gut durch den Wind. „Bei viel Wind und Welle empfehlen wir, die Großschot vor der Wende leicht zu fieren, dann macht das Segel nicht so viel Druck, und das Boot nimmt auf dem neuen Bug schneller Fahrt auf“, weiß Tri-Profi Quorning.

Leicht & Sicher

Ob an der Kreuz oder beim Raumschotsritt, die Schwimmer bieten sehr viel Auftrieb und damit große Sicherheitsreserven. Selbst in heftigen Drückern baut das Boot Geschwindigkeit auf, statt wegzutauchen. Das soll sich auch bei voller Urlaubsbeladung nicht ändern. Laut Werftangabe lassen sich 1,8 Tonnen zuladen. Damit wiegt selbst ein voll ausgerüsteter Dragonfly rund 500 Kilogramm weniger als ein leerer Monohull vergleichbarer Länge, wie zum Beispiel eine X 4.0.

Und das, obwohl die Werft nur für das Mastprofil Kohlefaser einsetzt. Die Rümpfe werden im Handauflegeverfahren laminiert. Wo immer möglich, kommt Divinycell-Sandwich zum Einsatz, und die nötigen Laminatstärken sind exakt berechnet. Da keine Kielkräfte eingeleitet werden müssen, sieht die Struktur gänzlich anders aus als bei einem Monohull. Vor allem im Bereich der vorderen Beams treten enorme Lasten auf. Aus diesem Grund gibt es im Durchgang zum Vorschiff auch keine eckige Tür, sondern nur eine ovale Öffnung. „Bis zu 25 Tonnen Druck muss das Schott verkraften“, so Quorning. „Da können wir kein größeres Loch machen.“ Ebenfalls extrem belastet sind die Beams, sie werden im Infusionsverfahren unter Vakuum laminiert und anschließend getempert.

Kunststoffteile und Rigg in der eigenen Werkstatt gefertigt

Um den gewünschten Leichtbau und die Qualität sicherzustellen, fertigt die Werft die Kunststoffteile selbst. Insgesamt fünf Standorte hat Quorning Boats in und um Skærbæk. Dort, am Hauptsitz der Werft, erfolgen auch Ausbau und Endmontage. Um Verformungen auszuschließen, werden die Rümpfe dabei in exakt passenden Negativformen gelagert.

Sogar die Riggs werden in der eigenen Werkstatt produziert; lediglich das nackte Carbonrohr wird von einem Zulieferer gefertigt. Serienmasten mit tropfenförmigem Profil kommen für Quorning nicht in Frage. „Unsere runden Masten haben weniger Windangriffsfläche, das ist bei extremem Seitenwind und eingeklappten Schwimmern wichtig“, erklärt der Werftchef.

Auf den letzten Meilen zum Hafen steht die Erprobung der Maschine an. Theoretisch sollte die starke Motorisierung für komfortable Marschfahrt jenseits der 11 Knoten reichen. Dieses Konzept hat die Werft schon beim Vorgängermodell Dragonfly 1200 ausprobiert. Die Abstimmung auf dem 40er ist aber noch nicht perfekt. Beim Gasgeben schiebt der dicke Diesel zwar sehr kräftig an, doch die Marschfahrt fällt mit rund 8 Knoten kaum höher aus, als mit der halb so starken Serienmotorisierung zu erwarten wäre, dafür entstehen starke Vibrationen.

Auch Quorning ist mit diesem Ergebnis nicht zufrieden. Seine Vermutung: Die Motorleistung erfordert einen sehr großen Propeller, dessen Abstand zum Rumpf ist zu klein. Das sorgt für Turbulenzen und frisst die Leistung. Ein längerer Saildrive soll das Problem lösen. Das Trockenfallen soll auch mit dem weiter nach unten ragenden Antrieb kein Problem sein.

Mehr Raum als gedacht unter Deck

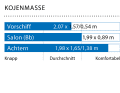

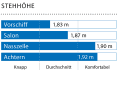

Stolz ist der Werftchef auf die Raumausnutzung des 40ers. Der Wohnraum unter Deck fällt auf Trimaranen in der Regel knapp aus, da nur der schlanke Mittelrumpf bewohnt wird. Hier macht auch der Dragonfly keine Ausnahme, die Spantform des Hauptrumpfes vergrößert das nutzbare Volumen aber deutlich. Während das Unterwasserschiff wie gehabt schlank und scharf geschnitten ist, wächst die Breite oberhalb der Wasserlinie schlagartig an, das schafft Platz. Positiver Nebeneffekt: Die Stufe in der Bordwand wirkt als Wasserabweiser, daher segelt der Dragonfly auch bei hohen Geschwindigkeiten trocken.

Die Aufteilung entspricht dem klassischen Einrumpfer-Standard mit einer Achterkammer. Das gab es bei Dragonfly bisher nicht: Entweder war die Achterkoje zum Salon hin offen wie auf dem 35er, oder sie war komplett separiert und nur vom Cockpit aus zugänglich. Erstaunlich dabei: Obwohl die Kammer unter der Plicht liegt, bietet sie angenehm viel Kopffreiheit. Durch die obligatorische Fluchtluke ist Seeblick vorhanden, und eine Decksluke lässt zusätzliches Licht in die Kammer. Pfiffig gelöst ist der über Eck öffnende Kleiderschrank mit den in die Tür integrierten Fächern.

Hell geht es auch im übrigen Schiff zu. Im Salon sorgen das breite Fensterband und drei große Decksluken für Tageslicht. Auf Wunsch gibt es zudem die im Testboot installierten Rumpffenster. Im Vorschiff sind die Seitenfenster serienmäßig.

Klassische Raumaufteilung bei exzellenter Verarbeitung

Gut gelöst ist die Integration des Schwertkastens, er ersetzt den Tischfuß und ragt bis unter den Pantryblock, so stört das massige Bauteil kaum. Eigenwillig dagegen ist die hohe Sitzposition. Um die Zusatzbreite des Rumpfes zu nutzen, sind die Salonduchten ungewohnt hoch. Das führt dazu, dass die Füße auf der Steuerbordseite keinen Bodenkontakt haben. Für bequemes Sitzen lässt sich daher eine Fußstütze ausklappen.

Insgesamt hinterlässt der Innenausbau einen sehr guten Eindruck. Die Holzarbeiten mit vielen formverleimten Sülls und Einfassungen sind genauso makellos wie die seidenmatte Lackierung. Die Spaltmaße sind perfekt, und die Maserung des ungewohnten Ulmenfurniers ist sehr schön abgestimmt. Damit präsentiert Quorning einen Reifegrad, der gerade bei Prototypen selten anzutreffen ist.

Eine Klasse für sich ist jedoch auch der Preis. Schon die 785.800 Euro für das Basisboot sind nicht günstig. Betrachtet man den Preis pro Knoten, sieht die Rechnung schon besser aus, denn selbst eine gut doppelt so teure Shogun 50 segelt mit kleiner Crew nicht annähernd so schnell, von den Unterhaltskosten des 50-Fußers ganz abgesehen.

Die Messwerte zum Test des Dragonfly 40

Der Dragonfly 40 im Detail

Technische Daten des Dragonfly 40

- Konstrukteur: Quorning/Olsen

- CE-Entwurfskategorie: A

- Rumpflänge: 12,40 m

- Gesamtlänge/gefaltet: 12,40/14,17 m

- Wasserlinienlänge: 11,50 m

- Breite/gefaltet: 8,40/4,00 m

- Tiefgang: 0,70–2,20 m

- Gewicht: 5,8 t

- Ballast/-anteil: 0,0 t/0 %

- Masthöhe über Wasserlinie: 20,75 m

- Großsegel: 75,0 m2

- Rollgenua (110%): 38,0 m2

- Maschine (Yanmar): 27 kW/40 PS

- Kraftstofftank: 150 l

- Frischwassertank: 220 l

- Fäkalientank: 75 l

Rumpf- und Decksbauweise

GFK-Sandwich mit Divinycell und Vinylesterharz im Handauflegeverfahren, Beams u. Schotten im Vakuum-Infusionsverfahren laminiert, getempert

Ausstattung und Preise

- Grundpreis ab Werft: 865.000 € brutto inkl. 19 % MwSt.

- Standardausrüstung2 inklusive: Motor, Schoten, Reling, Positionslaternen, Batterien, Kompass, Polster, Pantry/Kocher, Lenzpumpe, WC, Segelkleid, Anker/Kette, Fender, Festmacher, Feuerlöscher, E-Kühlfach, Fäkalientank mit Absaugung

- Darüber hinaus im Preis enthalten: Vier Elektrowinschen, AGM-Verbraucherakkus mit 300 Amperestunden Kapazität, Carbonmast, Mastrutschersystem, Großsegel und Selbstwendefock als Epex-Membran, Faltpropeller

- Garantie/gegen Osmose: 2/5 Jahre

Stand 02/2024, wie die ausgewiesenen Preise definiert sind, finden Sie hier!

Werft und Vertrieb

Quorning Boats Aps, Skærbækvej 101, 7000 Fredericia/Dänemark; Tel.: 0045/75 56 26 26; www.dragonfly.dk

YACHT-Bewertung des Dragonfly 40

Der Dragonfly ermöglicht enorme Durchschnittsgeschwindigkeiten, ohne die Crew zu fordern, und bietet unter Deck erstaunlich viel Platz. Die Faltmechanik lässt den Tri im Hafen schrumpfen. Das macht ihn einzigartig. Die Verarbeitung ist exquisit, der Preis aber auch

Konstruktion und Konzept

- + Solide Bauweise

- + Ausgeklügeltes Faltsystem

- + Variabler Tiefgang, kann trockenfallen

Segelleistung und Trimm

- + Gute Kreuzeigenschaften

- + Sehr hohe Reisegeschwindigkeit

- - Umständlicher Travellerersatz

Wohnen und Ausbauqualität

- + Sehr gute Verarbeitung

- + Sehr gute Raumnutzung

- + Eleganter Materialmix

Ausrüstung und Technik

- + Sehr hochwertige Ausrüstung

- + E-Winschen im Standard

- + Umfangreiche Grundausrüstung

Dieser Artikel erschien erstmalig in YACHT-Ausgabe 14/2020 und wurde für diese Online-Version überarbeitet.

Weitere interessante Multihulls:

Hauke Schmidt

Redakteur Test & Technik

Hauke Schmidt zog bereits im Opti-Alter an die Küste und wuchs auf Jollen und Dickschiffen auf. Seit 2006 ist der Diplom Ozeanograf als Redakteur im Ressort Test & Technik tätig. Zu den Kernaufgaben gehören Ausrüstungs- und Bootstest, aber auch Praxisthemen rund um Elektronik, Seemannschaft und Refit. Als leidenschaftlicher Selbermacher verbringt er die Sommer am liebsten mit seiner Familie auf dem Wasser und die Winter mit Arbeiten am Boot.