Der neue Zweirumpfer, der noch unter der Projektbezeichnung New 41 läuft, soll viel mehr sein als nur eine Modifikation der bislang kleinsten Typen, dem Astrea 42 oder dem Isla 40, von denen zusammen rund 800 Einheiten an den Käufer gebracht wurden (ein riesiger Erfolg).

Der im Raum La Rochelle produzierende, 1976 gegründete Hersteller, der nach der Übernahme von Dufour im Jahr 2018 zur zweitgrößten Werftengruppe nach Beneteau aufstieg, agiert mit dem neuen Kat in erster Linie im Umfeld der vergleichbaren Produkte von Lagoon, Bali und Leopard. Für alle Werften ist die Größe attraktiv, da sie beliebt bei Eignern und Charterern gleichermaßen ist.

Mehr von der Werft:

Und das Format bietet schon, was auch größere Kats auszeichnet: vier Kabinen, ein Deckshaus, ein großes Cockpit, eine Lounge auf dem Dach, eine auf dem Vorschiff. Das wäre die Version für die maximale Personenzahl, den Chartermarkt vornehmlich oder große Familien. Die typische Eignervariante belässt den Steuerbordrumpf den Gästen bei zwei Kabinen mit einem gemeinsamen schmalen Bad inklusive separater Dusche und stellt den mit einer Schiebetür zum Salon separier- baren Backbordrumpf den Eignern zur Verfügung. Die finden dann eine identische Achterkabine vor, die jedoch offen zum restlichen Rumpf gestaltet wurde, dessen Mitte mit einem Büro und einem begehbaren Schrank mit diversen Schapps und Schubladen ausgestaltet ist. Das Vorschiff haben die Konstrukteure für eine große separate Dusche, ein Waschbecken und Stauraum genutzt, davor ist ein separater WC-Raum installiert mit Platz für eine Waschmaschine: Etwas eigenartig, es gibt dort weder Fenster noch Luken.

Platzangebot ist reichlich

In beiden Achterkabinen stehen die Doppelkojen leicht diagonal. Dadurch sollen die Flächen besser genutzt, der Einstieg aufs Polster verbessert und die Breite der Schlafstatt optimiert worden sein. Mit einer Breite von 1,50 und einer Länge von 2,00 Metern sind denn die beiden Achterkojen gemäßigt breit ausgefallen. Die Polster im Vorschiff gerieten mit einer Breite von 1,40 Metern noch etwas schmaler, französische Betten eben. Komfortabel zeigt sich der New 41 in den Disziplinen Stehhöhe und Stauraum. Beides mehr als ausreichend. Ebenfalls gelungen sind die vielen großen Scheiben in den Kabinen, die teils mit kleineren Klappfenstern ausgestattet sind und in Kombination mit Decksluken für gute Ventilation sorgen. Ein wichtiger Punkt, da Kats überwiegend in warmen, wenn nicht gar tropischen Revieren unterwegs sind.

Zu den Hauptkabinen kommen noch zwei Nutzräume in den Bugspitzen, die groß genug sind, um dort Kojen für Skipper und Crew oder weitere Kinder unterzubringen. Diese Räume müssen jedoch von oben über separate Luken bekrabbelt werden.

Messergebnisse des Fountaine Pajot New 41

Katamarantypisch üppig ist das Platzangebot draußen. Am festen Cockpittisch haben so viele Personen Platz wie in den Kojen – bis zu acht. Und dazu stehen ein breites Sofa und zwei Chaiselongues zur Verfügung. Sowie weitere Annehmlichkeiten: Da gibt es einen großen Planchagrill, einen Außen-Kühlschrank und eine elektrisch absenkbare Plattform (Belastung maximal 150 Kilogramm, Aufpreis 24.000 Euro) für das Beiboot.

Offenes Design im Deckshaus

Ebenfalls typisch für Zweirumpfer geht das Cockpit sozusagen nahtlos in das Deckshaus über. Die Schiebetür ist mit über zwei Metern gewaltig breit. Der Durchgang und der Innenraum werden durch einen Küchenblock parzelliert, der die Pantry um Arbeitsfläche und Stauraum erweitert. In der längsorientierten Decksküche ist ein fest eingebauter (nicht kardanischer) Herd mit drei Flammen, ein Ofen und ein Waschbecken eingebaut. Ein Kühlschrank und ein Tiefkühlfach, beides in Schubladen, stehen auf der anderen Seite des Küchenblocks bereit.

Im Deckshaus ist eine zweite Sitzecke mit kleinem Kaffeetisch oder optional einem größeren Möbel untergebracht, eine Navigationsecke oder gar einen zweiten geschützten Steuerstand findet man nicht vor. Ein großes Klappfenster vorne in der Fensterfront sorgt für gute Durchlüftung am Ankerplatz und dient als Durchreiche für Getränke und Nahrung zur Crew auf der Sonnenliege auf dem Vorschiff. Die misst ebenso wie die Dachlounge knapp vier Quadratmeter. Darunter sind zwei große Stauräume untergebracht, die teils vom Generator und Tanks genutzt werden. Dort lassen sich Code Zero oder Gennaker dicht am Ort ihres Einsatzes unterbringen.

Steuern und Segelhandling sind voneinander getrennt

Das Cockpit ist mit einem festen GFK-Bimini dauerhaft überdacht. Auf dem Konstrukt ist der Traveller installiert und eine Liegewiese. Mit seitlichen Tuchbahnen lässt sich das gesamte Cockpit in einen Wintergarten verwandeln, Kuchenbude XXL sozusagen.

In einem Ausschnitt im Dach ist der Steuer- und Manöverstand leicht erhöht zum Deck untergebracht. Der Rudergänger sitzt oder lümmelt auf einer Bank mit Seitenlehne, ein idealer Platz, um dort zu zweit den Törn zu genießen oder auf längerer Strecke alleine zu entspannen. Das Rad erreicht er direkt aus dem Cockpit über ein paar Stufen oder von außen herum über das Heck. Der auf Kats besonders wichtige Traveller, die Schoten und Fallen laufen auf drei 46er Winschen von Harken. Das Besondere: Die Trommeln werden im Stehen vor dem Steuerstand bedient, was die ergonomisch günstigere Position ist, aber auch die beiden Funktionen Steuern und Segelhandling voneinander trennt. Sauberer Einhandbetrieb setzt somit einen Autopiloten voraus. Der wiederum lässt sich von den Winschen aus gut bedienen.

Die Plicht ist der eigentliche Wohnraum und lässt sich mit Tuchbahnen in eine Kuchenbude XXL verwandeln.

Das Rad misst 70 Zentimeter im Durchmesser und muss ganze 2,5 Umdrehungen bewegt werden, um die beiden Blätter von Anschlag zu Anschlag zu bewegen. Die Übertragung läuft – immerhin sind die Befehle von oben an Deck nach unten und recht weit nach achtern auf beide Seiten zu übertragen – per Hydraulik und arbeitet entsprechend mitteilungsarm.

Flaute verhindert Testschlag

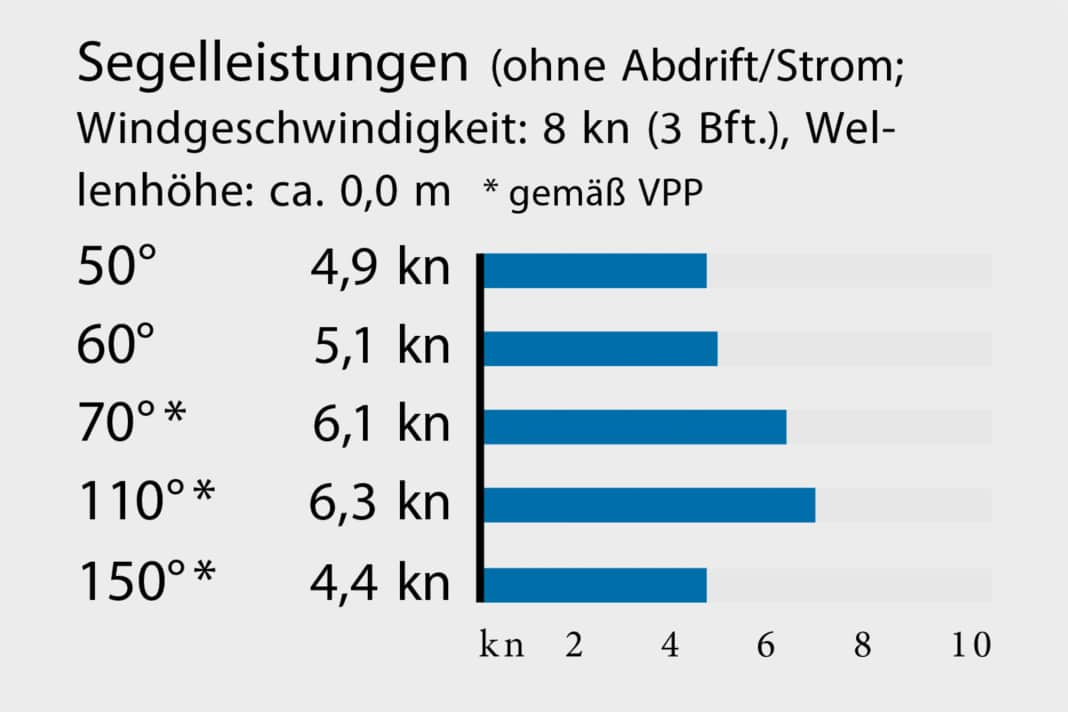

Wie sich die Anlage bei Wind verhält, ließ sich leider nicht erproben. Zum Test vor La Rochelle herrscht eine untypische Flaute, die selbst den in unserer Nähe trainierenden Imoca „Maitre CoQ“ auf dem Wasser festklebt. Somit können nur eigene Erfahrungswerte und Geschwindigkeitsprognosen für die Einschätzung der Leistungen herhalten.

Vergleichbare Vorgängermodelle schafften bei im Mittel acht Knoten Wind zwischen vier und fünf Knoten Fahrt. Werte, die das Konstruktionsbüro von Berret-Racoupeau für den neuen 41er bestätigt. Bei 16 Knoten wahrem Windspeed sagen die Franzosen, die auch für Hanseyachts tätig sind, acht Knoten an der Kreuz voraus bei einem Wendewinkel von 100 Grad, und sie künden von zweistelligen Werten bei rund 120 Grad Windeinfall. Die Werft sieht ein Plus der Konstruktion auch in den längeren Kielen, die für bessere Leistung sorgen würden.

Alles realistisch. Aber eben nicht nachgewiesen. Insofern empfiehlt sich eine Probefahrt. Die ist leicht möglich: Der Händler First Class Yachting hält in Warnemünde unter anderem einen 41er bereit und freut sich über Besuch.

Optionaler Hybridantrieb

Was sich dagegen gut ausprobieren ließ: Der optionale Hybridantrieb od sea +. Dabei handelt es sich um zwei Pod-Antriebe, die von Lithium-Eisen-Akkus gespeist werden. Diese wiederum lassen sich unterwegs durch Hydrogeneration über mitlaufende Propeller aufladen, die dafür groß und dreiflügelig ausgeführt sind; das Verfahren kostet aber auch rund einen Knoten Speed. Weitere Lademöglichkeiten bieten Solarpaneele, die sich auf dem großflächigen Kat in geradezu exzessiver Menge verlegen lassen: auf dem Kajütdach, dem Bimini und anstelle der Trampoline auf dem Vorschiff. 2300 Watt (Peak) sind hier machbar. Und zuverlässiger noch: Ein Generator springt an, wenn die Batterieladung bei 50 Prozent angelangt ist. Der elektrische Antrieb bedeutet weniger Krach, weniger Emissionen, weniger Vibrationen.

Der optionale E-Antrieb speist sich durch Solarzellen, Rekuperation, Windkraft und einen effektiven Generator.

Bei fünf Knoten Speed liegt der maximale Geräuschpegel in den beiden Achterkabinen bei 57 Dezibel (A). Mit sieben Knoten Geschwindigkeit sind es rund 65 Dezibel (A) im Deckshaus, das Infodisplay spricht dann von einer immerhin fünfstündigen Autonomie, bis einer der Stromlieferanten loslegt.

Schöner Nebeneffekt der E-Motoren: Bestes Motorsegeln: Wir basteln uns den scheinbaren Wind per Maschine selbst und das angenehm geräuscharm. Das funktioniert hervorragend.

Überzeugend trotz kleiner, großserientypischer Makel

Das System hat seinen – klar – hohen Preis. Gut 170.000 Euro kostet der Spaß. Die Alternative sind zwei 20-PS-Aggregate von Yanmar. Die stehen wie die Elektro-Quirle in komplett abgeschotteten, von oben gut zugänglichen und begehbaren Motorenkammern, die auch die übrige Technik wie Wasserpumpen, Quadranten und Hydraulik aufnehmen. Das ist fein, denn so sind die Antriebe thermisch und abgastechnisch von den Innenräumen getrennt.

Egal ob elektrisch oder thermisch: Die Propeller werkeln vor den Ruderblättern, die so gut angeströmt werden, was aber nicht nötig ist, da der Kat im Hafen über die Motoren und nicht über die Blätter gesteuert wird.

Was das Boot weiterhin auszeichnet, sind saubere Installationen, eine gute Erreichbarkeit der Komponenten, einfacher Zugang zu diversen Stationen in der Bilge. Aber auch die Herkunft zur Großserie lässt sich nicht verhehlen: Da finden sich schon mal unversiegelte Kanten von Lukendeckeln, nicht übermaltes Laminat sowie einige gröbere oder heterogene Spaltmaße. Dinge, die der New 41 nicht exklusiv hat.

Preise des Fountaine Pajot New 41

Die Haben-Seite des New 41 ist da die deutlich stärkere: Erfolgreiche Vorgänger, deren DNA sich im neuesten Spross der Familie Fountaine Pajot fortgesetzt hat. Mehr Volumen und Platz, mehr Komfort an und unter Deck. Verbesserungen im Detail. Viel spricht für den New 41. Auch der Preis: Der New 41 startet bei rund 489.000 Euro.

- Grundpreis ab Werft: 481.236 €

- Preis segelfertig: 483.122 €

- Komfortpreis: 521.909 €

- Garantie/gegen Osmose: 5/10 Jahre

Stand 2025, wie die ausgewiesenen Preise definiert sind, finden Sie hier!

Sehr viel Geld, aber im Vergleich ist das günstig: Der Bali 4.2 kostet 53.000 Euro mehr, ein Lagoon 42 oder der Leopard 42 sind erst für 594.000 bzw. 630.000 Euro zu haben.

Das macht Fountaines Pajots Neuen in Kombination mit seinen übrigen guten Eigenschaften zu einem sehr attraktiven Gesamtpaket, zu einem Boot, das seinen Weg gehen wird.

YACHT-Bewertung des Fountaine Pajot New 41

Der New 41 ist komfortabel, ausgereift, solide und wirkt viel größer als ein Zwölf-Meter-Kat. Der Grundpreis ist sehr konkurrenzfähig, aber dann fehlen noch einige Posten.

Konstruktion und Konzept

Gelungene Weiterentwicklung

Voluminöse Vorschiffskabinen

Erprobte Antriebsalternative

Segelleistung und Trimm

Ergonomie an den Winschen

Gelungener Steuerstand

Mitteilungsarme Radhydraulik

Wohnen und Ausbauqualität

Viel Komfort und Stauraum

Saubere Installationen

Raum- und Flächenaufteilung

Typische Großserienmängel

Ausrüstung und Technik

Diverse sinnvolle Optionen

Hochwertige Komponenten

Der Fountaine Pajot New 41 im Detail

Technische Daten des Fountaine Pajot New 41

- Konstrukteur: Berret-Racoupeau

- CE-Entwurfskategorie: A

- Rumpflänge: 12,10 m

- Gesamtlänge: 12,10 m

- Wasserlinienlänge: 12,10 m

- Breite: 6,91 m

- Tiefgang: 1,35 m

- Masthöhe über WL: 17,05 m

- Theor. Rumpfgeschw.: 8,44 kn

- Gewicht: 12,7 t

- Ballast/-anteil: 0,0 t/0 %

- Großsegel: 65,0 m²

- Rollgenua: 35,0 m²

- Maschine (Yan.): 2 x 15 kW/20 PS

- E-Antrieb: 2 x 25 kW

- Akkus: 2 x 21 kWh

- Kraftstofftank: 350 l

- Frischwassertanks: 2 x 300 l

Rumpf- und Decksbauweise

Der Rumpf entsteht im Vakuum-Infusionsverfahren unter Verwendung von Vinylesterharzen. Das Deck wird im RTM-Injektionsverfahren in einer geschlossenen doppelten Form gefertigt. Beide Methoden stehen für den gewünschten und kontrollierten Harzanteil, ein homogenes Laminat und niedriges Gewicht.

Stromerzeugung

Auf dem Dach und dem Vorschiff lassen sich Solarzellen mit insgesamt 2300 Wp installieren. Der optionale Elektroantrieb ist auf Rekuperation ausgelegt. Zudem ist genug Platz für zwei Windturbinen.

Neue Kiele

Die festen Lateralstummel sind jetzt länger und tiefer, sollen dadurch eine bessere Performance liefern.

Werft

Fountaine Pajot, F-17290 Aigrefeuille; fountaine-pajot.com

Vertrieb

Händlernetz

Die Konkurrenz ist groß und französisch dominiert