Foiling: Mathis Menke fliegt mit selbstgebauter Motte über den Ratzeburger See

Max Gasser

· 22.09.2024

Es war im Sommer 2011. Der damals 14-jährige Mathis Menke und sein ein Jahr älterer Freund Merlin Moser wagen es: Gemeinsam tüfteln sie an einer kleinen Zwei-Mann-Jolle und statten diese mit einem Trapez aus. Was als vielversprechende Spaß-Aktion angefangen hatte, endete dann allerdings abrupt: Noch bei der Jungfernfahrt geht das kleine Segelboot auf dem Ratzeburger See auf Tiefe. Wäre das nicht der Anfang einer ganz besonderen Geschichte, würde sie hier vermutlich jäh enden. Doch Menke erinnert sich: „Wir lagen hilflos im Wasser, da kam ein Motten-Segler und hat uns gerettet. An Land sind wir zu ihm hingegangen mit einer Flasche Wein und haben uns bedankt.“

Seither haben die beiden Kindheitsfreunde je drei foilende Motten selbst konstruiert und gebaut. Das aktuelle Design ist nicht nur auf höchstem Niveau verarbeitet, sondern war der extrem schnellen Entwicklung innerhalb der Konstruktionsklasse zwischenzeitlich sogar voraus.

Auch interessant:

Nach dem außergewöhnlichen Erstkontakt mit der Klasse begann Menke zunächst in einem gekauften Lowrider. Zwei Saisons hielt es ihn noch im Wasser, bevor er der Entwicklung der Klasse folgend in die Luft ging. „Das erste Mal fliegen war sehr besonders, weil man aus dem Wasser in eine neue Dimension vorgestoßen ist. Alles wurde mit einem Mal ganz leise um einen und die Geschwindigkeit hat sich rapide erhöht. Das war schon ein äußerst aufregendes Gefühl“, beschreibt er die neue Art des Segelns.

Foilende Motten fliegen heutzutage alle Manöver durch

Als die Motten Anfang der 2000er dank sogenannter Hydrofoils zu fliegen begannen, war wohl kaum jemandem in der Segelwelt klar, wie revolutionär dieser Schritt wirklich war. Auch 2006, als erstmals eine Reportage über die sonderbaren Fluggeräte in der YACHT erschien, wären heutige Geschwindigkeitsstandards der Klasse wohl als utopisch bezeichnet worden. Lediglich sechs Segler auf der Welt sollen damals überhaupt in der Lage gewesen sein, auch während des Halsens auf den Tragflügeln zu bleiben. Heute ist das längst obligatorisch, um selbst auf regionalen Regatten nicht mit der roten Laterne nach Hause gehen zu müssen.

Sogar geflogene Wenden sind seit geraumer Zeit auch für Mathis Menke keine Seltenheit mehr. „Im Regelfall fliege ich alle Manöver durch“, erklärt der 27-Jährige. Bis zu 35 Knoten Boots-Speed schaffen die aktuellen Fluggeräte zudem in der Spitze. Motten sind mithin von einer Bastel-Klasse mit zunehmend hohem Altersdurchschnitt zu einem elementaren Trainingsgerät für die erfolgreichsten America’s-Cup-, Olympia- und SailGP-Athleten geworden. Die ursprünglichen Tüftler, die die Klasse stets geprägt hatten, scheinen dagegen eine aussterbende Spezies geworden zu sein.

Menke und Moser markierten als Mitglieder der ersten jungen Segler auch in Deutschland den Beginn des Hypes um die Klasse. Sie begaben sich entgegen dem Trend allerdings beinahe von Anfang an unter die aussterbenden Bastler. Noch heute zählen sie zu den wenigen verbliebenen Selbstbauern. „Ursprünglich haben viel mehr Motten-Segler ihre Boote selbst konstruiert. Aktuell gibt es nur noch ein, zwei in Deutschland“, konstatiert Menke.

Ausschlaggebend waren für sie wie für viele andere auch die enorm hohen Preise für die Boote. Die nur 3,35 Meter langen Jollen kosten voll ausgerüstet heutzutage gern über 45.000 Euro. „Grundsätzlich ist die Motte sehr, sehr teuer im Verhältnis zu anderen Booten. Was eben auch daran liegt, dass sehr viel Entwicklung darin steckt und die Materialien wie Kohlefaser enorm teuer, die Fertigungsprozesse aufwendig sind.“ Außerdem würden die Boote nicht in Billiglohnländern, sondern vor allem in westlichen Staaten gefertigt.

Per Learning by doing zur ersten Selbstbau-Motte

Nachdem die beiden Jugendlichen mit gebraucht gekauften Motten bei der Europameisterschaft 2015 deklassiert wurden, war klar, dass dringend neue Boote vonnöten waren. Konkurrenzfähige Designs konnten sich die Schüler damals jedoch keinesfalls leisten. Und so begannen sie kurzerhand mit dem Bau der ersten beiden Boote.

Ohne Erfahrung wurden Pläne gemacht und Formen hergestellt. „Wir haben bei uns zu Hause gebaut, in der Werkstatt, aber auch im Heizungs- oder Waschkeller auf zwei, drei Quadratmetern“, berichtet Mathis Menke. Über zwei Jahre treibt das Duo das Projekt mit etwas Unterstützung und viel Learning by Doing sowie enormem Zeitaufwand voran. „Das macht man nicht mal nebenbei. Wir haben uns in jeder freien Minute damit beschäftigt.“

Schlussendlich fliegen die aus Kohlefaser gefertigten Boote, zufrieden sind die Erbauer mit dem Ergebnis jedoch nicht. Menke erinnert sich: „Das erste Boot hatte eine bananenartige Form, und wir haben uns hauptsächlich auf die Struktur fokussiert und gar nicht so viel auf die Kontrollmechanismen.“ Beides sei später zum Problem geworden, weshalb man sich noch während der finalen Bauphase dafür entschied, eine weitere Motte zu konstruieren. „Wir haben die Rumpfform angepasst und den Trimmsystemen mehr Beachtung geschenkt, sodass dann in der zweiten Generation ein deutlich besser funktionierendes Boot entstand.“

Neben der Erfahrung aus der vorangegangenen Konstruktion hatte insbesondere ein Umstand einen positiven Einfluss: Während des Baus nahmen beide Segler ihr Studium in Schiffbau und Maritimer Technik an der Fachhochschule Kiel auf. Das neu erlangte Wissen konnten sie umgehend anwenden. Menke bestätigt: „Die Lernkurve war steil.“ So habe man unter anderem begonnen, mit Fräsen und 3‑D-Druck immer professioneller an den Booten zu arbeiten. „Das Studium hat eine gewaltige Auswirkung darauf gehabt, wie sich die Qualität der Boote und des Baus verändert hat.“

Während anfangs Handzeichnungen und Schablonen das Design bestimmten, spielte später der Einsatz der Ingenieurs-Software CAD eine maßgebliche Rolle. Mit der gleichen Rumpfform und der Anpassung einiger Feinheiten sowie dank neuer Fertigungstechniken entstanden so die 2022 fertiggestellten aktuellen Selbstbau-Motten auf dem Level hochwertiger Produktionsboote. Und zwar nicht nur in Bezug auf die beeindruckende Verarbeitungsqualität, sondern auch hinsichtlich des Bootsdesigns und zahlreicher technischer Raffinessen.

Eigene Entwicklungen treffen den Nerv der Zeit

Allein die gewählte Rumpfform war bei Baubeginn der zweiten Generation durchaus nicht üblich: Die Selbstbauer vom Ratzeburger See entschieden sich für eine Linie, die schon damals auf die sogenannten Decksweeper-Segel ausgelegt war, die bis auf das Deck heruntergezogen werden. Menke erklärt: „Als wir fertig waren, hatten wir Glück, dass die anderen Hersteller ebenfalls genau in diese Richtung ihre Entwicklung vorantrieben, wir also genau den Nerv der Zeit trafen.“

Ähnlich verhielt es sich bei einer weiteren radikalen Designentscheidung: Inspiriert von anderen Selbstbauern reduzierten Moser und Menke die Fläche der Wings, auf denen die Sportler beim Segeln sitzen und ausreiten. Das reduziert den aerodynamischen Widerstand erheblich. „Das ist technisch einfach sinnvoll. Deswegen waren wir uns relativ sicher, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Aber wissen kann man so etwas natürlich nie“, sagt Menke rückblickend. Wenig später sind die kurzen, steileren Ausleger dann auch bei allen großen Werften der Standard.

Ein weiteres cleveres Detail findet sich im Schwertkasten. Während kommerzielle Hersteller diesem stets die Form des aktuellen Foil-Profils geben, setzen Menke und Moser auf eine weitaus nachhaltigere Variante: Der Schwertkasten ihrer Boote ist ein großzügig gewähltes Rechteck. Auf diese Weise passen ohne große Umbauten problemlos verschiedenste Profile in das Boot. Die werden jeweils einfach mit einem passenden rechteckigen Inlay versehen. Da insbesondere die Innovationen im Bereich der Tragflügel maßgeblich für die Konkurrenzfähigkeit sind, lassen sich die Boote auf diesem Wege vergleichsweise simpel jederzeit auf einen aktuellen Stand bringen. Derzeit wird beispielsweise mit Edelstahl- und Titanprofilen experimentiert. Die können aufgrund der Materialeigenschaften noch dünner und schärfer gefertigt werden – was zweifellos in höheren Geschwindigkeiten resultiert.

Auch an anderen Stellen wird permanent weiter optimiert. „Mittlerweile haben wir das ganze Boot als 3‑D-Modell. Daran planen wir jede Entwicklungsstufe und jede Neuerung vor. Sogar die Schnüre haben wir am Modell simuliert. So können wir die gesamten Systeme überdenken“, sagt Menke. Manchmal kommt es aber auch zu ungewollten Veränderungen am Boot. Dann nämlich, wenn es Bruch gibt.

Ein halbe Motte auf Regatten als Ersatz dabei

Der leidenschaftliche Motten-Segler gesteht: „Auf einer Regatta gibt es immer irgendwen, der irgendeinen Schaden am Boot erleidet.“ So gut ausgerüstet und ausgebildet wie Menke ist dann allerdings kaum einer. In seinem Anhänger, mit dem er unter anderem zu Regatten anreist, ist eine beachtliche Werkstatt eingerichtet.

„Ich habe eine Werkbank mit Schraubstock eingebaut und immer diverse Ersatzteile und Geräte samt Vakuumpumpe dabei“, so Menke. Damit könne er jederzeit schnell reagieren. Nicht zuletzt ist ein Zelt dabei, sodass auch ein Schlafplatz vorhanden ist. „In diesem Anhänger ist eigentlich alles, was das Motten-Herz begehrt. Und wenn der Deckel runtergeklappt ist, kann ich obendrauf mein Boot verladen.“

Stetige Weiterentwicklung und ein halbes Boot jederzeit als Ersatz dabei – wirklich günstig scheint das Motten-Segeln trotz Selbstbau damit allerdings nicht zu sein. Rechnet man dann noch den Arbeitsaufwand mit ein, wurde über die drei Boots-Generationen hinweg keineswegs signifikant Geld gespart. Das attestiert auch der Eigner. Dennoch würde er es jederzeit genau so noch einmal machen. „Wir haben in all den Jahren, in denen wir getüftelt und gebaut haben, enorm viel gelernt.“ Allein das sei unbezahlbar.

Für die Klasse wünsche er sich weiterhin vor allem Entwicklung und Zuwachs. „Ich gehe nicht nur zum Segeln zu einer Regatta, sondern eben auch um Gleichgesinnte zu treffen, um eine gute Zeit zu haben.“ Den rund hundert Mitgliedern des Deutschen Moth Verbands geht es ähnlich. „Die Klasse ist sehr aktiv und die Entwicklung der letzten Jahre wirklich positiv“, so Menke, der das Amt des Vizepräsidenten bekleidet. Neuer Erster Vorsitzender ist sein Bau-Komplize Merlin Moser.

Die derart verschiedenen Herangehensweisen innerhalb der Klasse und der Hochleistungsanspruch widersprächen dabei nicht dem gemeinschaftlichen Miteinander, so Menke. „Es gibt die Bastler, es gibt Amateure jeden Alters, und es gibt Profis wie etwa einen Philipp Buhl, der eigentlich bei Olympia segelt. Alle treffen auf den Regatten zusammen, und da wird dann kein Unterschied gemacht.“

Man segele zusammen und helfe sich gegenseitig an Land. Das mache die Klasse aus. „Die Stimmung ist familiär, und auch der blutigste Anfänger wird nicht im Regen stehen gelassen, wenn er das erste Mal irgendwo hinkommt“, erklärt Menke, der selbst einen langen Weg in der Klasse hinter sich hat. Zwar gehört er in Deutschland mittlerweile nicht nur zu den begnadetsten Selbstbauern, sondern auch zu den schnellsten Fliegern auf dem Wasser. Ausgelernt habe er aber längst noch nicht. „Es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. An der eigenen Technik, an den Manöverabläufen, vor allem aber am Trimm des Bootes“, sagt er.

Dreimal in der Woche geht es für ihn während der Saison aufs Wasser, um vorn mit dabeizubleiben. Menke: „Aufgrund des Daseins als Konstruktionsklasse hat man es ständig mit neuen Entwicklungen zu tun. Das heißt, man segelt nicht fortwährend das gleiche Boot, sondern im Grunde genommen jedes Jahr ein neues.“

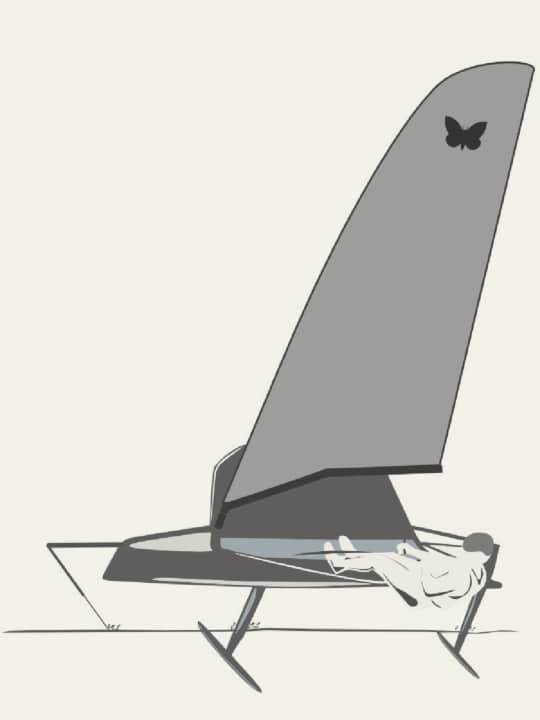

Technik: So fliegt die Motte

Ein ausgeklügeltes System hält den federleichten Falter stets im gleichen Abstand über der Wasserlinie

Die Motte gilt als großer Innovationstreiber im Bereich Foiling. Revolutionär war seinerzeit auch die Einführung des Systems, das die Flughöhe kontrolliert: Ein am Bug angebrachter Stab tastet die Wellen ab. Befindet sich das Boot in Verdrängerfahrt, liegt auch der sogenannte Wand auf der Wasseroberfläche. Eine mechanische Verbindung stellt in diesem Zustand maximalen Auftrieb an der Klappe des Haupt-Foils ein. Hebt sich das Boot aus dem Wasser, kann der Stab nach vorn ausschwingen und bewirkt damit eine Verstellung der Klappeneinstellung bis hin zu Abtrieb, sodass das Boot nicht aus dem Wasser schießt. Mittels Drehens des Pinnenauslegers kann zudem die Fluglage eingestellt werden.

Technische Daten der Motte

- Gesamtlänge: max. 3,35 m

- Breite: max. 2,25 m

- Masthöhe: max. 6,25 m

- Gewicht: 30–45 kg

- Großsegel: max. 8,25 m2

- Yardstickzahl: 72

Max Gasser

Social Media Redakteur