Verwundert reiben sich die Hafenlieger ihre Augen: Ein kleines Boot mit einem gelben, weit übers Vorschiff hinausragenden Segel im Dschunken-Stil nähert sich lautlos der Einfahrt einer Marina an der Kieler Förde. Ohne Maschinenlärm gleitet es mit leichter Brise bis an den Steg, dann fällt das einzige Segel vor dem Wind wie von Geisterhand in einem Rutsch akkurat nach unten. Die Crew und ihr Boot werden sofort zum Hauptgesprächsthema im Hafen: Was bitte soll das denn sein? Ein Mast, der viel zu dick ist, zu weit vorne steht und nicht einmal verstagt ist! Eine knallgelbe Markise als Segel, gehalten von dicken Alurohren als Latten! So ein Ding kann doch unmöglich vernünftig segeln – es widerspricht allen Sehgewohnheiten eines halbwegs nautisch sozialisierten Menschen!

Weitere besondere Boote:

Paul Schnabel und seine Gefährtin Antonia „Toni“ Grubert sind die Urheber dieses Blockbusters im Hafenkino. „Wir werden in jedem Hafen mit Staunen und Neugierde empfangen, skeptische Blicke inklusive“, erläutert Paul. „So ein Rigg polarisiert in Gegenden, wo ein Bermudarigg Standard ist.“ Die beiden haben es sich zur Gewohnheit gemacht, im Hafen ein Infoblatt über das Boot und das Rigg an den Steg zu legen – so können sie die Neugierde der Schaulustigen befriedigen, ohne selbst ständig das Konzept zu erläutern.

Nach jahrelanger Recherche fällt die Entscheidung zum Umriggen

Dabei fing alles ganz konservativ an: Als Rumpf hat sich das Eignerpaar den GFK-Klassiker Maxi 77, Baujahr 1978, für rund 4.500 Euro zugelegt und auf den Namen „Ilvy“ getauft. Zuvor besaß es eine Decksalonyacht vom Typ Beneteau Evasion 32 DS, die ihm jedoch zu unhandlich, arbeitsaufwendig und im Unterhalt zu teuer war.

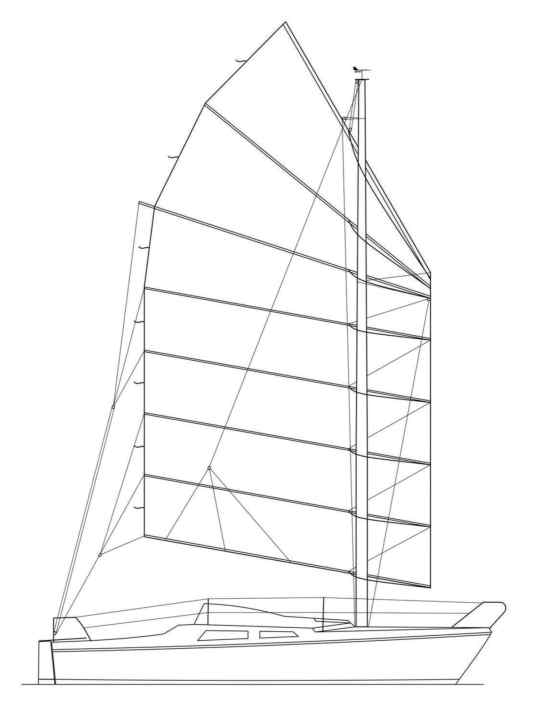

Ein Daysailer für die Kieler Förde sollte es werden – denn auf das Fahrtensegeln ganz zu verzichten, fiel den beiden zu schwer. Die Maxi 77 schien der ideale Kompromiss, doch mit dem Bermudarigg konnte Paul sich nie anfreunden. Die Riggkonstruktionen von Dschunken faszinieren ihn schon lange. Als Schiffbau- und Maschinenbauingenieur mit Schwerpunkt Aeround Hydrodynamik verbindet er persönliches Interesse mit fachlicher Kompetenz. „Die Einfachheit dieses Riggs überzeugt mich: ein unverstagter Mast mit einem sehr vorlichen Druckpunkt, kein Vorsegel und ein Großsegel, das durch große Latten und eingenähte Taschen leicht zu bedienen sowie einfach und schnell zu reffen ist“, erklärt der 34-jährige. „Das bringt viel Sicherheit für die Crew und auch die Segeleigenschaften brauchen denen eines herkömmlichen Riggs in nichts nachzustehen,“ meint Paul.

Sechs Jahre lang hat er dazu recherchiert, korrespondiert und getüftelt. Ein reger Austausch findet auf der Webplattform der britischen Junk Rig Association statt, wo Enthusiasten aus aller Welt die Weiterentwicklung des Dschunkenriggs vorantreiben.

»Der Eingriff in die Decksstruktur und das Innendesign der Yacht ist der aufwendigste Teil, aber auch für Selbstbauer machbar.«

Aus dem asiatischen Raum gelangte das Dschunkensegel in den 1960er- und 1970er-Jahren erstmals auf seegehende westliche Yachten. Pioniere in diesem Bereich waren die britischen Riggspezialisten Hasler und McLeod, die Autoren von Practical Junk Rig – inzwischen der Klassiker zum Thema Dschunkensegel für Yachten. Besonders Herbert „Blondie“ Hasler verhalf dem Dschunkenrigg zu Berühmheit, nachdem er mit seinem umgebauten Folkeboot „Jester“ erfolgreich am Transatlantikrennen Ostar teilgenommen hatte.

Anfangs brachten diese Segel eine schlechte Am-Wind-Performance mit. Das negative Image ist geblieben, obwohl die Entwicklung rasant weiterging. „Die Am-Wind-Leistung wurde im Laufe der Jahre deutlich gesteigert, mittlerweile erreicht sie die eines Bermudariggs“, erklärt Paul die Entwicklung.

Ein Dschunkenrigg für die Maxi 77

Er selbst startete recht rustikal mit einem Laternenpfahl aus Aluminium – einem Rohling für eine Straßenlaterne. Rund und konisch geformt, erwies der sich als perfekter Mast. Paul schnitt einen Durchbruch ins Deck und verstärkte dessen Struktur. „Der Eingriff in die Decksstruktur und das Innendesign der Yacht ist der aufwendigste Teil, aber auch für Selbstbauer machbar“, erklärt Paul. Der Mast ist unverstagt – und wirkt damit wie ein Schwingungskompensator, der die Bewegung des Bootes dämpft. Einfallende Böen werden abgefedert, da der Mast nachgibt und der Segeltopp sich öffnet. Seine Position liegt deutlich weiter vorne als bei einem verstagten Mast, da das neue Segel weit vor dem Mast balanciert gefahren wird. Nach einer Testphase zur optimalen Platzierung wurde der Mast schließlich verkeilt.

Das durchgelattete Luggersegel besteht aus günstigem, UV-resistentem Markisenstoff. Auf den Einsatz von hochwertigerem Tuch wie Dacron oder gar reckarmem Laminat meint Paul wegen der geringeren auftretenden Kräfte verzichten zu können. Stabile Latten aus Aluminiumrohren unterteilen das Segel in mehrere Paneele. Kurze Schoten sind über Flaschenzüge mit der Großschot verbunden, sodass die Kraftaufnahme jeder einzelnen Segellatte in die Schot umgeleitet wird – das Segeltuch selbst wird entlastet.

Was zunächst nach einem Leinen-Wirrwarr klingt, ist in der Praxis erstaunlich simpel: Im Cockpit muss nur eine einzige Schot geführt werden. Am Vor- und Achterliek wird das Segel mit einem Gurtband verstärkt, jedoch gibt es weder einen Niederholer noch Vor-oder Achterliekstrecker. Das Eigengewicht der Segellatten sorgt für das Herunterfallen des Segels. Lediglich ein Fall, die Schot und zwei Trimmleinen sind im Einsatz. Letztere verschieben das Segel entlang des Mastes nach vorn oder hinten, sodass der Druckpunkt feinjustiert werden kann – entweder weiter zum Bug oder nach achtern, um Luv- und Leegierigkeit zu kontrollieren. Winschen sind überflüssig, da die auftretenden Kräfte durch die Taljen und das vorbalancierte Segel moderat bleiben. Allerdings erfordert das System lange Schoten und Fallen.

„Das Rigg in dieser Variante habe ich für knapp 3.000 Euro gebaut und rund 250 Arbeitsstunden investiert“, rechnet der Schiffbauexperte vor. „Die Umlenkblöcke des Flaschenzugs waren dabei die teuerste Anschaffung.“ Für die Fertigung des Tuches saß der Selfmade-Segelmacher bei Minustemperaturen auf dem Dachboden seiner Kieler Wohnung und nähte den Markisenstoff in die richtigen Bahnen und Taschen.

Funktional und simpel in allen Bereichen

Das Konzept der Einfachheit und die Philosophie der Nachhaltigkeit ziehen sich wie ein roter Faden durch dieses ambitionierte Projekt – auch im Bootsinneren. Der Umbau konzentrierte sich auf Praxistauglichkeit, Einfachheit und Variabilität. „Funktional und simpel“, bringt es Toni auf den Punkt. „Modulare Systeme schaffen Freiraum– kaum etwas ist fest verbaut, sodass es flexibel an verschiedenen Orten genutzt werden kann.“ Anstelle von Schränken entwickelte sie ein flexibles Stausystem aus Netzen und Kisten. Die 32-Jährige setzte ihre handwerklichen Fähigkeiten gezielt ein: Alle Seeventile wurden entfernt und verschlossen, Paneele von alten Kleberesten befreit, geschliffen und lackiert. Für das Vorschiff wurden Matratzen aus Seegras angefertigt. Als Beleuchtung dienen akkubetriebene LED-Klemmlampen, die sich überall an Bord nutzen lassen – genau dort, wo sie gerade gebraucht werden.

Durch die weiter vorne platzierte Mastposition entsteht im Salon deutlich mehr Platz. Der ursprüngliche Salontisch, der zuvor fest an der Maststütze montiert war, wurde durch einen vielseitigen Tisch ersetzt, der nun gleichzeitig als Ess-, Arbeits- und Cockpittisch dient. Im Vorschiff wurden zwei Schränke entfernt, um für den zwei Meter großen Paul eine angemessene Koje zu schaffen. Ein Backdecker bietet konstruktionsbedingt bereits viel Raum für ein knapp acht Meter langes Boot – doch durch den Umbau wirkt „Ilvy“ nicht nur gefühlt, sondern wird auch tatsächlich geräumiger.

Die Pantry ist funktional ausgestattet: ein Petroleumkocher und eine Spüle genügen, einen Kühlschrank gibt es nicht. Die Wasserversorgung erfolgt über Kanister mit einem Fassungsvermögen von bis zu 100 Litern, die in den Backskisten verstaut sind. Eine Trockentoilette verwandelt den Salon bei Bedarf in ein stilles Örtchen.

Autark zu sein und nicht ständig auf die Batterieladung zu achten, ist den beiden Seglern wichtig. Mobile Solarpaneele bringen genug für das Aufladen von elektronischen Geräten wie Laptops zum Arbeiten und iPads für die Navigation, auf ihren Törns kommen sie so problemlos 14 Tage ohne Hafeninfrastruktur aus.

„Wir waren noch nie so entspannt auf einem Törn unterwegs“

Von Berufs wegen mit Tools für eine strukturierte Arbeitsweise vertraut, gingen die beiden Eigner professionell an die Planung und Umsetzung ihres Projektes heran. Nach etwa 700 Arbeitsstunden und Materialkosten von rund 2.000 Euro waren die Sanierung und der Innenumbau abgeschlossen. Ihr Ziel dabei: möglichst wenig Materialeinsatz, Nutzung vorhandener Materialien und minimaler Zukauf neuer Ausrüstung. Mit einer gebrauchten Maxi, einem kostengünstigen und effektiven Rigg, das den Motor weitgehend überflüssig macht, sowie einem reduzierten, modularen Innenausbau steuern die Eigner einen alternativen Kurs: „Leinen, Zubehör und Ölzeug holen wir uns dort, wo die Fischer einkaufen.“

»Ob beim Aufkreuzen in den Schären oder entlang der Küste, wir waren fix unterwegs und haben uns jederzeit sicher gefühlt«

Für dieses Projekt und den anschließenden Törn gönnte sich Paul eine eineinhalbjährige Auszeit vom Job, während Toni ihre Arbeitszeit reduzierte. Der Refit, der Umbau und die Reisen werden im Blog fiery-sails.de und auf Instagram dokumentiert – das Interesse ist groß und der Austausch rege.

Nach einer erfolgreichen 14-tägigen Testfahrt im Frühsommer 2024 in der westlichen Ostsee und der Schlei segelten sie weiter durch Dänemark bis nach Schweden und wieder zurück nach Kiel. Insgesamt waren sie sechs Monate unterwegs und haben dabei über 1.500 Seemeilen geloggt. „Wir waren noch nie so entspannt auf einem Törn unterwegs“, schwärmen die beiden von den Segeleigenschaften ihrer Konstruktion. „Ob beim Aufkreuzen zwischen den Schären oder auf langen Schlägen entlang der Küste – wir waren fix unterwegs und haben uns jederzeit sehr sicher gefühlt.“ Für Paul liegt das vor allem an der singulären Besegelung, dem guten Wendewinkel, der geringen Lage auch bei Am-Wind-Kursen und dem einfachen, schnellen Verkleinern der Segelfläche. „Vor schwierigen, engen Passagen haben wir durchs Reffen einfach kurz das Tempo reduziert, danach ruckzuck wieder ausgerefft und weiter ging’s“, so Paul.

Maxi mit auffälligem Dschunkenrigg kommt gut an

Das Segel wird komplett aus dem Cockpit bedient, alle Handgriffe der Crew können von hier erfolgen. „Wir mussten nie – wirklich nie – beim Segeln nach vorne an den Mast oder an Deck gehen.“ Durch die veränderte Kraftübertragung und die geringere Krängung fühlt sich das Segeln mit der Maxi-Dschunke an, als wäre das Boot zehn Fuß länger. Dabei liegt es ruhig auf dem Ruder, viel Druck entwickelt sich nicht und bereits wenig Wind reicht aus, um gute Fahrt in die leichte, kleine Yacht zu bekommen.

Die erstaunten Gesichter der Crews auf größeren Yachten, wenn die kleine Maxi mit auffälligem, großem, gelbem Dschunkenrigg von achtern aufkommt und auch mal überholt, werden Antonia und Paul so schnell nicht vergessen. Auf Rufweite werden oft die Daumen hochgereckt, Applaus geklatscht und Adressen ausgetauscht, damit später Fotos hin und her gesendet werden können. Eine Verabredung zu einem gemeinsamen Drink im Hafen ist keine Seltenheit.

Das Auftauchen der „Ilvy“ mit ihrem knallgelben Segel ist zwar meist eine kleine Sensation, doch Pauls Umbau des Riggs ist keine Effekthascherei. Nach der Testphase und Bewährung beim Fahrtensegeln bestätigt sich für ihn einmal mehr das enorme Potenzial des Dschunkenriggs.

»Vor schwierigen, engen Passagen haben wir durchs Reffen das Tempo reduziert, dann wieder ausgerefft und weiter ging’s.«

Sein Fazit: „Diese Möglichkeit lässt sich nahezu auf jeden Bootstyp übertragen.“ Entweder gebrauchte Yachten umrüsten oder besser noch: „Einen neuartigen Rumpf designen, der das volle Potenzial dieses Riggs ausschöpft“. Denn neben den vorteilhaften Handlingeigenschaften entsteht durch den weiter vorne platzierten Mast ein fühlbarer Raumgewinn im Salon – das schafft die Möglichkeit, das gesamte Layout zu verändern. Die Hafenlieger in Kiel dürfen also gespannt sein, was demnächst in ihrem Hafen einläuft.

“Ilvy” im Detail

Technische Daten der “Ilvy”

- Länge: 7,70 m

- Breite: 2,64 m

- Gewicht: ca. 2,0 t

- Tiefgang: 1,45 m

- Mastlänge: 10,70 m

- Breite der Paneele: Unten 1 x 4,9 m; Oben 1,9 x 4,9 m (dreieckig)

- Luggersegel: 35,0 m²

Die Basis: der GFK-Klassiker Maxi 77

Ein stabiles und schnelles Boot aus Schweden, das sich auch für längere Fahrten eignet. Gebaut von 1972 bis 1984, ist es noch heute weit verbreitet und als günstiges, flexibel einsetzbares Boot beliebt. Der Backdecker bietet unter Deck erstaunlich viel Platz für seine Größe. Der Marktpreis für eine segelfertige Maxi 77 liegt aktuell zwischen 2.000 und 7.000 Euro.

Das Dschunkenrigg – Konstruktion & Vorteile

Die moderne Interpretation des Dschunkenriggs basiert auf einem unverstagten Mast, der etwa ein Meter weiter vorn durch das Deck gesteckt ist als bei einer Bermuda-getakelten Yacht. Im Vergleich zu konventionellen Riggs hat der Mast einen nur etwas größeren Durchmesser. Das durchgelattete Luggersegel bleibt stets angeschlagen und ist für alle Windbedingungen ausgelegt. Die Segelfläche ist vorbalanciert und läuft weit vor dem Mast vorbei, dadurch reduziert sich die Last auf den Schoten. Traditionell wird das Segel backbords angeschlagen und mit Gurten in dieser Position am Mast fixiert. Auf Steuerbordbug legt sich das Segel dann automatisch an den Mast an.

Die 35 Quadratmeter große Segelfläche ist durch stabile Latten aus Aluminiumrohren oder Holz in mehrere Paneele unterteilt. Die zahlreichen Segellatten sind jeweils über kurze Schoten und Flaschenzüge mit der Großschot verbunden. Dadurch wird die Kraftaufnahme jeder einzelnen Segellatte direkt in die Schot umgeleitet – das Segeltuch wird dadurch stark entlastet.

Material & Aerodynamik

Da das Segeltuch weniger belastet wird, kann es aus leichtem, weniger dehnungsarmem und billigerem Material bestehen – beispielsweise Persenning-oder Markisenstoff. Diese Materialien sind zudem UV-beständiger als klassisches Dacron, wodurch der Einsatz einer Persenning entfallen kann. Im Gegensatz zu älteren Dschunkenrigg-Designs wird heute in jedes einzelne Panel zwischen den Latten ein fester Bauch eingenäht. Um beim Reffen die optimale Segelform zu erhalten, haben die oberen Paneele eine flachere Profilierung, während die unteren Paneele mehr Volumen aufweisen, da sie bei starkem Wind als erstes gerefft werden.

Handling & Wendigkeit

Das Segel fällt allein durch das Eigengewicht der Segellatten nach unten und liegt dann schon fast aufgetucht sauber zusammen. Auch die Spannung auf Vor- und Achterliek entsteht nur durch das Eigengewicht des Riggs.

Die einzigen benötigten Leinen sind: ein Fall, eine Schot, zwei Trimmleinen, um die Luv- und Leegierigkeit feinzujustieren und Zeisinge, mit denen das gereffte oder auch das zusammengelegte Segelbündel fixiert wird. Schotwinschen sind nicht erforderlich, da die auftretenden Kräfte durch die Vorbalancierung moderat bleiben.

Die Maxi 77 erreicht mit dem Dschunkenrigg einen Wendewinkel von etwa 90 Grad laut Kompass, ein durchaus auch für normal geriggte Yachten üblicher Wert. Dank des unverstagten Masts kann das Segel vor dem Wind sogar über 90 Grad geöffnet werden, falls dies kursbedingt mal nötig sein sollte.