- Heyman 42 PPH fehlt es nicht an distinguierter Eleganz

- Diverse Verbesserungen geplant

- Segelleistungen gehen in Ordnung

- Quasi außer Konkurrenz

- Konstrukteur Gabriel Heyman ist ein a kribischer Tüftler

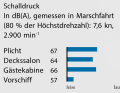

- Die Messwerte zum Test der Heyman 42 PPH

- Die Heyman 42 PPH im Detail

- Ausstattung, Preise und Werft

- YACHT-Bewertung der Heyman 42 PPH

Wer länger auf ihr unterwegs ist, und da reichen schon anderthalb Spätsommertage auf der windigen Ostsee, fragt sich irgendwann unweigerlich, warum eigentlich nicht alle Fahrtenyachten als Deckssalon-Konstruktionen gebaut werden. Schon das Anbordkommen gleicht bei der Heyman 42 einer Offenbarung.

Der Niedergang, wenn man denn überhaupt davon sprechen mag, führt gerade mal zwei flache Stufen tiefer, nicht in den Keller, der im modernen Bootsbau ohnehin als Metapher ausgedient hat, weil heute praktisch alle Schiffe über Rumpffenster und dadurch auch unter Deck über viel natürliches Licht verfügen. Auf der Schwedin aber gewinnt der Begriff „Transparenz“ eine ganz eigene Bedeutung. Das Drinnen verschmilzt hier mit dem Draußen so uneingeschränkt, dass die Crew im Salon oder der Pantry nie den Bezug zur Umgebung verliert – sei es die Kieler Außenförde oder der Liegeplatz am Treidelsteg in Schilksee, wo wir das imposante Boot im Rahmen der Selektion für Europas Yacht des Jahres erstmals erproben können.

Auch interessant:

Sie stand schon auf unserer Test-Liste, seit wir vor zwei Jahren erste Zeichnungen einsehen konnten, aus vielerlei Gründen. Da ist, zum einen, ihr Konstrukteur und Namensgeber, Gabriel Heyman, der zwar nicht zu den bekanntesten Architekten der Zunft zählt, aber fraglos zu deren innovativsten Köpfen. Da sind die vielen genialen Ideen, die das Boot über das Gros des Marktes stellen, etwa die „falschen“ achteren Rumpffenster, die sich zu seitlichen Tritten ausklappen lassen, oder die aufstellbaren Solarpaneele auf dem vorderen Kajütaufbau, die eine höhere Leistungsausbeute ermöglichen oder wahlweise eine bequeme Rückenlehne bilden, wenn man sich auf dem Vordeck ausstrecken möchte.Und da ist das Gesamtkonzept eines universell einsetzbaren Langfahrtschiffs mit allem Komfort einer Deckssalonyacht und dem Tiefgang eines Kleinkreuzers, was es so kein zweites Mal am Markt gibt.

Heyman 42 PPH fehlt es nicht an distinguierter Eleganz

Wie alle Boote ihrer Art ist die neue Skandinavierin freilich ein teures Vergnügen: Um die 700.000 Euro kostet sie segelklar ab Werft. Wer diese Summe erübrigen kann, darf sich auf eine seltene und selten gut gebaute Yacht freuen, die in jedem Hafen wohlwollende Blicke auf sich zieht.

Ihre Linien haben etwas von der Ernsthaftigkeit und Praktikabilität eines Lotsenboots: viel Sprung, klassisches Yachtheck, gerader Aufbau. Gleichwohl fehlt es der Heyman nicht an distinguierter Eleganz. Weil sie bewusst als Eignerschiff konzipiert wurde, hat sie nur zwei Kabinen und eine Nasszelle, allesamt mittschiffs oder vorn untergebracht.

So bleibt achtern ein riesiges, zudem niedriges, aber hoch umsülltes Cockpit mit sehr großen Backskisten. Mehr als 4,5 Kubikmeter Stauraum bietet allein die Plicht; dazu gibt es eine große Vorpiek, die Leichtwindsegel, Festmacher, Fender und Ankerkette samt E‑Winde mit Verholspill aufnimmt. Genau so muss das sein auf einem Boot, das dafür ausgelegt ist, seine Crew Wochen und Monate an Bord zu beherbergen.

Der Ausbau, bei dem sich Mahagoni und mattweiß lackierte Oberflächen abwechseln, nimmt Anleihen bei Yachten aus Neuengland. Oberflächengüte, Spaltmaße und Solidität erreichen mühelos Oberklasseniveau. Selbst bei 6 Beaufort und buckeliger Ostseewelle war unter Deck kein Quietschen oder Knarzen vernehmbar.

Verwunderlich ist das nicht: Die Heyman wird in Estland bei Ridas Yacht gebaut, einer Werft für anspruchsvollste Komposit-Aufträge, One-offs, Refits und Kleinserienmodelle. Man muss sich den Betrieb als Manufaktur vorstellen, nicht als Fabrik mit Taktfertigung. Das sieht und spürt man im ganzen Schiff, etwa am Handy- und Kleinteile-Schapp vis-à-vis vom dezidierten Ölzeugschrank in der zentralen Dinette, wo jedes Fach über eine eigene USB-Ladebuchse verfügt. Es sind solche liebenswerten Lösungen, welche das Boot besonders machen.

Diverse Verbesserungen geplant

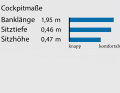

Aber die Heyman 42 bietet auch in den Standarddisziplinen meist mehr als üblich. So stimmen die Komfortmaße wie Stehhöhe, Kojenlänge und -breite, Sitztiefe und Lehnenneigung im Salon durchweg. Die Stauräume unter Deck erfüllen wie jene an Deck selbst anspruchsvolle Langfahrt-Anforderungen.

Einschränkungen in der Komfortwertung gibt es nur in Bezug auf die Gästekammer, die unterm Deckssalon liegt. Sie ist zwar groß, luftig und hell, verfügt aber ab Werft über keine direkte Frischluftzufuhr; die Luken öffnen lediglich zum Salon hin, nicht ins Freie. Auf Wunsch lässt sich immerhin ein leise laufendes Gebläse ordern, das Luft durch das Gitter achtern des Backbord-Aufbaufensters ansaugt und nach unten pumpt.

Die Baunummer 2 wies in der Dinette wie in der Gästekammer vereinzelt Polsterteilungen auf, die nicht ganz zu den darunter liegenden Zugängen der Staufächer passten. So muss man zwei Polster abnehmen, um ein Abteil zu erreichen. Das soll bei den folgenden Booten behoben sein, versichert Gabriel Heyman, der eine Liste mit weiteren Verbesserungsmaßnahmen pflegt.

Darauf stehen auch andere sinnvolle Punkte. So wird die Drainage der großen Zugangsluke zum Maschinenraum im Plichtboden verbessert, von bisher zwei auf künftig vier Ablaufkanäle erweitert. Der Spalt zwischen Cockpit und Badeplattform wird mit einer federbelasteten Silikonmembran verschlossen. Sie soll verhindern, dass sich nachlaufende Seen in die tief liegende Plicht schleichen, wie vereinzelt beim Test geschehen; umgekehrt sollen sie aber öffnen, um überkommendes Wasser schnell nach achtern ablaufen zu lassen.

Was sich konstruktiv nicht ohne Weiteres beheben lässt, ist der generell eingeschränkte Zugang zu wichtigen Komponenten: Das obere Ruderlager lässt sich nur mühsam inspizieren. Um die wartungsfreien AGM-Akkus zu erreichen, muss die optionale Kühlschublade in der Pantry ausgebaut werden. Der Bilgenbrunnen im GFK-Kielflansch liegt ebenso wie die Kielbolzen kaum einsehbar tief unterm Salonboden. Und an den Diesel, im Standard ein Yanmar 4JH57, wahlweise ein Volvo Penta D2‑75, kommt man nur von oben, nicht seitlich über die Backskisten.

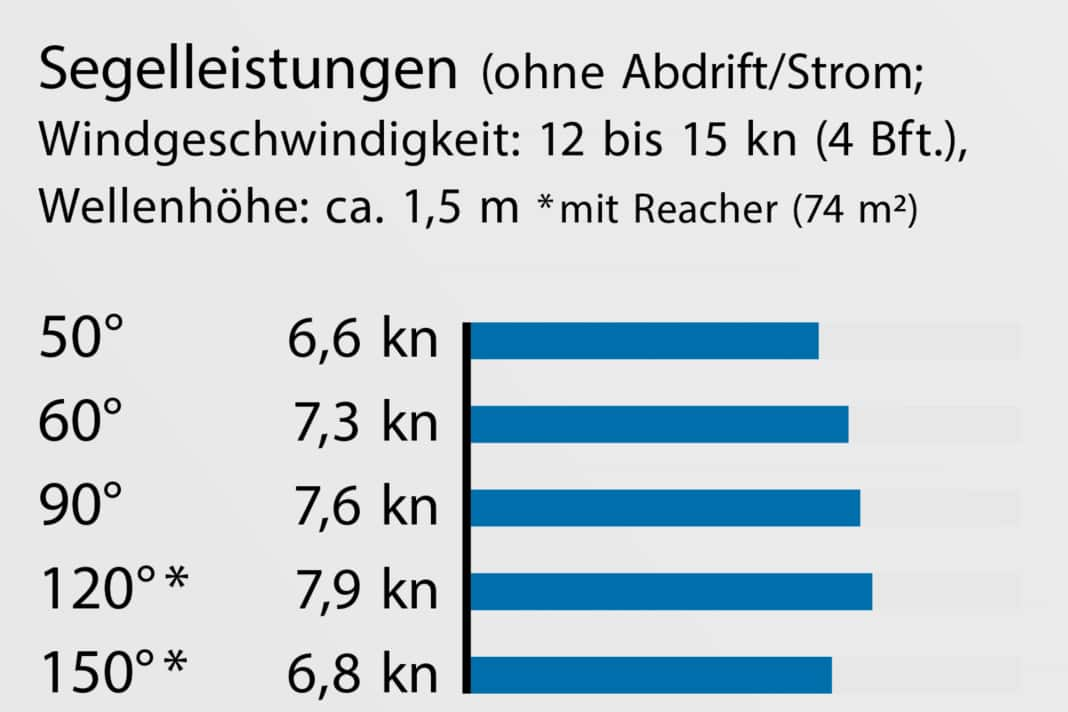

Segelleistungen gehen in Ordnung

Seine Lage weit achtern im Schiff ist auch so eine Heyman’sche Spezialität, ein ganz bewusst gewählter Teil des Gesamtkonzepts. Der komplett separierte Einbauort, für den man bei der Wartung gewisse Zugeständnisse in Kauf nehmen muss, sorgt zum einen für sehr geringe Lärmpegel in den Wohnbereichen. Zum anderen dringt selbst bei Leckagen oder beim Entlüften des Kraftstoffsystems kein Dieselgeruch ins Schiffsinnere.

Der eigentliche Grund aber liegt in der Schwerpunktverteilung und im einzigartigen Unterwasserschiff der Heyman. Deren Kiel muss man sich wie einen herkömmlichen Ballastkörper vorstellen, nur dass er horizontal statt vertikal angeordnet ist – ähnlich einem in den siebziger Jahren üblichen gemäßigten Langkiel. Nur so ließ sich der geringe Tiefgang von 1,48 Meter erreichen, wo sonst gut 2 Meter üblich wären. Ein gestufter, weit nach unten reichender GFK-Flansch sorgt mit dem darunter hängenden Bleiballast dennoch für eine vergleichbare Steifigkeit.

Gabriel Heyman hat ungezählte Stunden mit CFD-Analysen verbracht und Erkenntnisse aus Schlepptanktests herangezogen, um die Rumpfform festzulegen und dem Boot gemessen an seinen Kennzahlen die bestmögliche Effizienz zu verleihen. Während er sonst gern und ausführlich über die Parameter spricht, schweigt er sich über die Ruderkonfiguration wegen einer laufenden Patentanmeldung aus. Er mag nur so viel preisgeben: dass sie Doppelruder obsolet machen könne.

Tatsächlich zeigte sich beim Starkwindtest, dass sein Boot auch bei mehr Lage stets gut kontrollierbar bleibt und keine Tendenz zu Sonnenschüssen zeigt. Wenn nötig, kann man die 42 PPH auch mit dicht gesetzten Schoten von Amwind- auf Raumschotskurs zwingen. Sie erfordert dabei eine feste Hand, folgt aber jedem Steuerimpuls willig und berechenbar.

Die Segelleistungen gehen für ein stäbiges Fahrtenboot in Ordnung. Zwar läuft die Heyman mit nicht ganz so viel Höhe und auch nicht gleich viel Fahrt durchs Wasser wie eine Hallberg-Rassy 40C, die aktuell den Benchmark bei den Tourern setzt. Gemessen am geringen Tiefgang und der Hacksee sind Wendewinkel von um die 100 Grad und eine Geschwindigkeit an der Kreuz von 6,6 Knoten freilich allemal achtbar.

Wer mit ihrem kommoden Wesen klarkommt, das ja gut zu einer Deckssalonyacht passt, wird sich vermutlich auch nicht an dem wenig trimmfreudigen Cockpit-Layout stören. Nur zwei Winschen stehen für sämtliche nach achtern geführten Schoten, Fallen und Strecker zur Verfügung. Das bedingt etwa beim Reffen häufiges Abstoppen und Lösen der Leinen. Ansonsten lässt sich das Boot per Knopfdruck bedienen, weil Furler und Andersen-Winschen schon in der Standardausstattung elektrisch angetrieben werden.

Quasi außer Konkurrenz

In der Summe ihrer Eigenschaften läuft die Heyman 42 am Markt tatsächlich nahezu außer Konkurrenz. Vergleichbar – und dabei noch deutlich individueller konfigurierbar – ist nur die Sirius 40 DS aus Plön, wenn man sie mit Kimmkielen ordern würde. Allerdings eilt ihr ein derart stellarer Ruf voraus, dass sie trotz deutlich höherem Preis mehr als drei Jahre Lieferzeit hat.

Nahe kommt ihr auch die Moody DS41 nicht so recht, die in der Basisausrüstung etwas günstiger bleibt, allerdings nicht ganz über die ungewöhnlich komplette Ausstattung der Heyman verfügt und wie die ebenfalls moderner gestylte Nordship 420 DS deutlich mehr Tiefgang hat.

Wer eine komfortable Fahrtenyacht mit Deckssalon sucht, für den ist die 42 PPH deshalb allemal eine Überlegung wert. Das Kürzel im Modellnamen steht übrigens für „Pocket Pilot House“ und geht zurück auf Gabriel Heymans früheste Ideen für einen kompakten Tourer. Der sollte ursprünglich nur um die acht Meter lang sein, also Kleinkreuzerformat haben.

Dann aber geschah, was häufig in der Yachtentwicklung passiert: Erst wachsen die Komfortansprüche, dann die Länge, mit ihr die Komplexität und am Ende der Preis – zumal eine Kleinserienfertigung dieser Qualität nie wirklich günstig ist. Wenn der Konstrukteur die Entstehungsgeschichte erzählt, blitzt es in seinen Augen. Das scheinbar Unmögliche fasziniert ihn, keine Frage. Und vielleicht, vielleicht wird es irgendwann ja einmal eine Heyman geben, auf die der Begriff „Pocket Pilot House“ tatsächlich zutrifft. Zu wünschen wäre es.

Konstrukteur Gabriel Heyman ist ein akribischer Tüftler

Außerhalb Skandinaviens kennen ihn nur wenige. Dabei hätte Gabriel Heyman mehr Popularität verdient. Der erfahrene Konstrukteur zählt seit Jahrzehnten zu den stillen, aber tiefgründigen Denkern und Praktikern seines Fachs. Für verschiedene Rumpfdesigns hat er aufwendige Versuche im Schlepptank begleitet und durch Auswertungen in CFD-Programmen verfeinert.

Zu seinen Lieblingsdisziplinen zählt die Optimierung von Lateral- und Auftriebsschwerpunkt. Das hat auch die Entwicklung der 42 PPH beeinflusst, deren gemäßigter Langkiel eine Besonderheit im modernen Yachtbau darstellt. Dadurch konnte er den Tiefgang auf unter 1,50 Meter reduzieren. Heyman hält mehrere Patente, unter anderem für eine nach ihm benannte Trimmklappe an der Kielflosse. Ähnliche Anhänge erwiesen sich in den neunziger Jahren beim America’s Cup als siegreich, etwa bei America3. Derzeit lässt er eine weitere Idee patentieren, die Doppelruder obsolet machen soll.

Die Messwerte zum Test der Heyman 42 PPH

Die Heyman 42 PPH im Detail

Technische Daten der Heyman 42 PPH

- Konstrukteur: Gabriel Heyman

- CE-Entwurfskategorie: A

- Rumpflänge: 12,66 m

- Gesamtlänge: 13,52 m

- Wasserlinienlänge: 11,83 m

- Breite: 4,30 m

- Tiefgang/m. Schwert: 1,48/3,02 m

- Masthöhe über WL: 20,48 m

- Theor. Rumpfgeschwindigk.: 8,4 kn

- Gewicht: 11,8 t

- Ballast/-anteil: 3,65 t/31 %

- Großsegel: 53,0 m2

- Selbstwendefock: 40,2 m2

- Maschine (Yanmar): 42 kW/57 PS

- Kraftstofftanks (2): 440 l

- Frischwassertanks (2): 500 l

- Fäkalientank (1): 120 l

- Batterien (6 x 110 Ah): 660 Ah

Ausstattung, Preise und Werft

- Grundpreis ab Werft: 693.770 €

- Standardausrüstung inklusive: Motor, Schoten, Reling, Positionslaternen, Batterie, Kompass, Segel, Polster, Pantry/Kocher, Lenzpumpe, WC, Feuerlöscher, E-Kühlfach, Fäkalientank mit Absaugung, Segel (Rollgroß, S-Fock), 25-kg-Spade-Anker mit 50 m Kette, Fender, Festmacher, Epoxid-Primer, Antifouling, segelklare Übergabe

- Preis segelfertig: 693.770 €

- Garantie/gegen Osmose: 2/5 Jahre

Aufpreis für Komfort-Ausstattung

- Leinenverstellb. Holepunkte: n.v.

- Traveller mit Leinenführung: n.v.

- Elektrische Ankerwinsch: inkl.

- Rohrkicker: inkl.

- Achterstagspanner: inkl.

- Springklampen: inkl.

- Sprayhood/Dodger: inkl.

- Flexiteek im Cockpit: inkl.

- UKW-Funkgerät m. AIS: 3.820 €

- Logge und Echolot: inkl.

- Windmessanlage: inkl.

- Autopilot: 6.550 €

- Ladegerät: inkl.

- Elektropaket: inkl.

- Landanschl. mit FI-Schalter: inkl.

- 230-Volt-Steckdosen: inkl.

- USB-Steckdosen: inkl.

- Heizung: 10.470 €

- Druckwassersystem: inkl.

- Warmwasser-Boiler: inkl.

- Dusche WC-Raum: inkl.

- Cockpitdusche: inkl.

- Komfortpreis: 714.610 €

- Außerdem im Preis enthalten: Elektrische Winschen, elektr. Roll-groß und Fock, Laminatsegel mit Aramid-Lastfasern, Bugstrahlruder, Deckswaschpumpe, Inverter

Stand 2024, wie die ausgewiesenen Preise definiert sind, finden Sie hier!

Cockpit

Die Plicht ist riesig, zumal für ein Boot mit nur vier festen Kojen. Sie bietet Sitzplätze für bis zu zwölf Personen. Zwei fest angebaute Klapptische sind serienmäßig; auf Wunsch gibt es sie auch mit elektrisch absenkbaren Stützen.

Davits

Das Dingi passt entlüftet locker in eine der je zwei Kubikmeter fassenden Backskisten. Besser fährt man es jedoch an den eigens entwickelten Davits, deren Mimik exakt auf die Badeplattform abgestimmt ist.

Ausbau

Die Heyman wird in Khaya-Mahagoni mit abgesetzt mattweiß lackierten Oberflächen ausgebaut. Gegen Aufpreis gibt es sie auch in heller Eiche (8.810 €) oder Teak (25.470 €).

Werft

Ridas Yacht, 76411 Harjumaa, Estland. www.ridasyacht.com

Vertrieb

Heyman Yachts, Göteborg, Schweden. Telefon 0046 707 790 003. Mail: info@heymanyachts.com

YACHT-Bewertung der Heyman 42 PPH

Die Heyman 42 ist die derzeit wohl bestaussehende Deckssalonyacht um zwölf Meter Länge. Ihre ausgeklügelte Konstruktion begeistert mit hohem Fahrtenkomfort und sehr guter Fertigungsqualität. Das Cockpit-Layout verkompliziert aber die Bedienung unnötig, und Baunummer 2 war noch nicht ganz mängelfrei

Konstruktion und Konzept

- + Gut integrierter Deckssalon

- + Fairer Preis

- - Tief liegende Plicht nimmt bei Seegang Wasser von achtern

Segelleistung und Trimm

- + Knopfdruck-Bedienung

- + Transparente Steuerung …

- - … bei etwas viel Ruderdruck

- - Mäßige Amwind-Leistungen

Wohnen und Ausbauqualität

- + Kein Knistern, kein Knarzen

- + Sehr komfortable Kojenmaße

- - Keine Frischluftzufuhr in der Gästekammer

Ausrüstung und Technik

- + Famose Serienausstattung

- - Eingeschränkte Erreichbarkeit wichtiger Komponenten wie Motor, Batterien, Bilgenbrunnen