Grinde im Gebrauchtboot-Test: Moderner GFK-Klassiker ist für Starkwind gemacht

Andreas Fritsch

· 29.02.2024

“Ach schau mal, eine Grinde! Wie schön.“ Seufzend ist ein Ehepaar vor dem Boot am Steg stehen geblieben und bewundert die runden, organischen Linien, wie sich durchs geöffnete Salon-Luk hören lässt. Es gibt diese Schiffe, die einfach zeitlos sind, Trends und Moden trotzen, dem Auge schmeicheln, weil sich ihre Designer damals nicht um Rennformeln scherten, ihnen keine Vermessungsbeulen oder künstliche Überhänge verpassten, keine Aufbauten eckig wie Kastenweißbrote entwarfen. Die Dänen sind dafür in vielen Bereichen bekannt, Möbel, Lampen, Küchengeräte – oder eben auch Yachten. Es ist wie mit dem VW-Käfer – dessen Rundungen mögen auch irgendwie alle. Selbst heute noch. Und tatsächlich war die Grinde ein ähnlicher Kassenschlager. Rund 600 Stück wurden verkauft, eine für den Bootsbau stattliche Zahl. Wer darauf achtet, findet in jedem zweiten dänischen Hafen eine.

Der Vater des Hinguckers ist der Däne Peter Bruun, der in den Siebzigern eine ganze Serie von Spitzgattern diverser Größen schuf, die alle nach Wal-Arten benannt waren, durchaus auch mit Auswirkungen aufs Design: Spækhugger, Marsvin, Kaskelot und eben Grinde – nach dem dänischen Namen für den Grindwal. Optisch an traditionelle Formen angelehnt ja, aber langsam sollten die Boote nicht sein; Designer Bruun ist bis heute ambitionierter Regattasegler. Seine Entwürfe sind bekannt dafür, schnell zu segeln, gelten als robust und seetüchtig. Es gab und gibt diverse Atlantiküberquerungen mit ihnen, auch Weltumsegelungen, zurzeit etwa von der Youtube-Bloggerin Holly Martin sogar einhand (www.windhippie.com).

Grinde-Gemeinschaft ist aktiv

Erstaunlich ist aber schon, dass die Boote noch immer eine rührige Community haben, wie man es heute wohl ausdrückt: In Dänemark gibt es den Grinde Klub, der eine eigene Webseite mit wertvollen Infos betreibt und jährlich Treffen und Ausfahrten veranstaltet. Und sogar auf der deutschen Seite der Ostsee existiert ein loser Zusammenschluss: Mittels einer Signal-Gruppe (Alternative zu WhatsApp) hat über die Jahre eine Gemeinschaft von etwa 20 Fans der knuffigen Boote zusammengefunden. Hier werden Treffen organisiert, Reparatur-Tipps diskutiert, Bilder und Videos geteilt. Das Motto der Szene ist so ein bisschen: Du wählst nicht die Grinde, sie wählt dich.

Deren Spiritus Rector ist der Hamburger Yacht-Gutachter Uwe Gräfer, der jahrelang selbst eine Grinde gesegelt, gehegt und gepflegt hat und Co-Autor eines Buches über die Kulturhistorie des modernen Spitzgatters ist. Wir treffen ihn in Kiel zum Test.

„Die Grinde war damals ein sehr sorgfältig gebautes, solides Schiff. Das wurde der Werft letztlich wohl auch etwas zum Verhängnis“, erzählt er. „Die Boote waren sehr teuer damals, auf Rassy-Niveau. Auch qualitativ. Erst baute sie Bruun als Kooperation mit der Werft Flipper Scow, später fertigte er in seiner eigenen Werft. Zeitweise lief es so gut, dass Rümpfe und Deck zusätzlich von LM gebaut wurden“, erzählt Gräfer.

Gebrauchtboot-Steckbrief der Grinde

- Typ: Grinde

- Konstrukteur: Peter Bruun

- Gebaut: 1974–1989

- Stückzahl: ca. 600

- Neupreis segelfertig: ca. 75.000–80.000 DM

- Gebrauchtpreis aktuell: 16.000–30.000 Euro

Schwachstellen der Grinde

Rumpf im Volllaminat, Deck mit Balsakern: „Letzteres ist eine der wenigen Achillesfersen der Boote. Man muss bei Leckagen um Beschläge, Handläufe und Mast sorgfältig auf Dichtigkeit achten, sonst kann Wasser eindringen, mit der Folge, dass der Kern aufweicht.“ Verfärbungen an den inneren Holz-Handläufen unter Deck oder an der Kork-Isolierung im Innenraum sind da verräterische Zeichen.

Eine andere bekannte Schwachstelle ist der Großschot-Traveller. „Er ist auf einem hohlen Podest ohne weitere Verstärkungen innen einfach mit Gewindeschrauben befestigt. Am Fuß außen, wo das Podest ins Deck übergeht, können über die Jahre Risse entstehen.“ Da sollten Käufer also genau hinschauen.

Für das Problem hat die Community einen eigenen Fix entwickelt: Ist der Balsakern um die Stellen noch trocken, was leider nur mit ein, zwei Testbohrungen von innen festzustellen ist, wird der Hohlraum Schritt für Schritt mit Epoxidharz ausgegossen. Dabei behutsam vorgehen, es darf nicht zu viel Harz auf einmal sein, und es muss langsam reagieren, sonst wird es zu heiß. Danach die Risse im Gelcoat reparieren. In den meisten Fällen war das Problem damit behoben. Weitere neuralgische Stellen hat das Boot nicht. Osmose kommt selten vor, Beschläge, Winschen und Mast sind von sehr guter Qualität, die Bodengruppe wurde sehr massiv ausgeführt.

Genua als Gaspedal

Doch nun soll die Grinde unter Segeln zeigen, was sie kann. Die Segel werden serienmäßig am Mast gesetzt, umgelenkte Fallen, Strecker und Roll-Genua sind fast immer Nachrüstungen der Eigner. Der Weg nach vorn ist erfreulich, das Boot hat sehr schön breite Laufdecks, im Gegensatz zu manchen Entwürfen dieser Größe und Zeit.

Die Grinde als Vertreterin der IOR-Ära führt große Vorsegel, die Genua 1 maß ursprünglich bis zu 150 Prozent, doch solche Segel fährt kaum noch jemand. Die ellenlange Genuaschiene, die bis kurz vors Cockpit reicht, erlaubt dafür mannigfaltige Holepunkt-Einstellungen. Genau wie die auf beiden Seiten über die ganze Rumpflänge gehende praktische Lochleiste, die es ermöglicht, Spi-Holepunkte, Extra-Springklampen oder anderes beliebig zu verschieben.

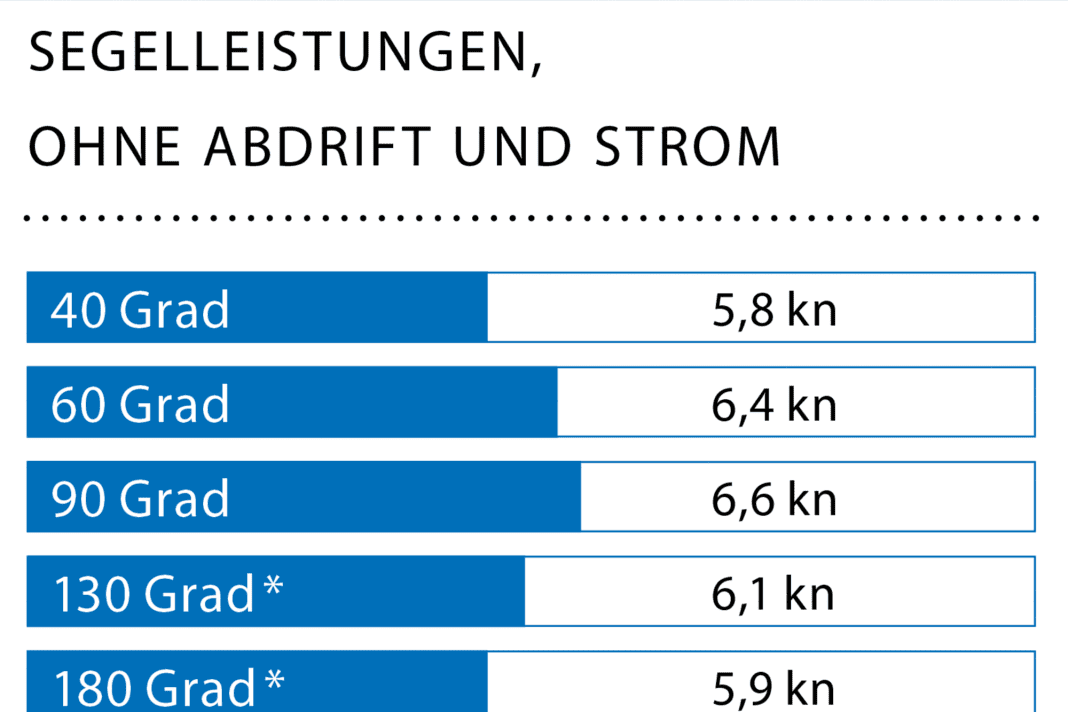

Die Genua ist also das Gaspedal des Bootes: Ist sie gesetzt, legt sich die Grinde auf die Seite und zieht los. Das sehr breite Schiff fährt nicht mit unnötig viel Lage, wie manche der eher ranken, klassischen Designs der siebziger Jahre. Bei 4 Beaufort segelt sie mit Vollzeug zügig los, auf der Logge sind bei 60 Grad am Wind überraschend schnell immer wieder die 6,6 Knoten Rumpfgeschwindigkeit erreicht.

Das angehängte Ruder ist dabei erfreulich leicht zu führen, den ausgeprägten und teils nervigen Ruderdruck einiger Schiffe mit angehängtem Ruder und Skeg gibt es hier nicht, egal auf welchem Kurs. Willig geht die Grinde auch hoch an den Wind, Wendewinkel von den für Fahrtenyachten üblichen 85 bis 90 Grad sind kein Problem, auch dann geht es noch zügig voran. Dabei lässt sich das Boot spielend dirigieren, auch in den wenigen Drückern mal über der 15-Knoten-Grenze liegt es kontrolliert auf dem Ruder.

Rigg und Leinenführung

„Die Grinde ist für ihre guten Starkwind-Eigenschaften bekannt. Die Form geht sehr weich durch die Wellen, sie verträgt viel Druck“, so Gräfer. „Bei über 10 Knoten Wind lässt man mit ihr oft auch deutlich größere Yachten hinter sich.“ Die nötigen Trimmeinrichtungen dafür sind da. Der über eine Drehmechanik bediente Achterstagspanner kann gewaltig Zug erzeugen, für viel Vorstagsdurchhang gibt es jedenfalls keine Ausrede. Beim Testboot wurde der Traveller über zwei Winschen auf dem Kajütdach gefahren.

Das Ein-Salings-Topprigg ist immerhin fast 13 Meter lang und durchs Deck gesteckt. Zwar wurde der Mast gegen Leckagen innen seinerzeit ausgeschäumt, doch der Schaumpfropfen altert über die Jahre, viele Boote haben bei Dauerregen etwas Wasser in der Bilge. Ein altbekanntes Problem solcher Riggs, aber meist ist es weniger als eine Tasse voll.

Eine Besonderheit der Grinde ist die Großschot-Führung: Die wird über eine Umlenkung vom Traveller vor dem Niedergang zu einer Klemme an der Baumnock geführt, von wo sie dann lose ins Cockpit herunterhängt – ein Arrangement, das Jollensegler von modernen Skiffs kennen. So bleibt das Cockpit frei von Stolperfallen. Serienmäßig sorgten Barlow-Winschen auf dem Kajütdach für die Kontrolle der Genuaschot. Oft wurden sie aber durch Genuawinschen auf dem Seitendeck ersetzt, damit eine Sprayhood montiert werden konnte. So auch auf dem Testboot. Gewöhnungsbedürftig ist das Babystag vor dem Mast, das bei Wenden die sehr große Genua gern einmal aufhält. Es dauert ein wenig, bis die Crew für sich die schnellste Technik gefunden hat.

Erfreulich agil auf See, zäh beim Hafenmanöver

Wie auf Schienen pflügt die Grinde mit ihrem breiten, massigen Steven, der heute wieder fast modern ist, durch die Kieler Förde bei Schilksee. Im tiefen, aber Spitzgatter-typisch eher kleinen Cockpit kommt kein Wasser an, die weit nach achtern gezogene Sprayhood schützt obendrein sehr gut. Es wurden diverse Größenvariationen dafür verbaut. Manchen gemein ist, wie in unserem Fall, dass sie beim Segeln nicht abgesenkt werden können, die Großschot scheuert dann.

So zieht der Grindwal seine Kreise, vermittelt einen erfreulich agilen Eindruck und springt in den Böen nach kleineren Windlöchern sofort wieder an – eine richtig gut segelnde Fahrtenyacht. Serienmäßig ist das Boot mit einem 70-Quadratmeter-Spi ausgestattet, dessen Baum in sehr schönen, robusten Haltern an Deck gestaut ist.

Irgendwann muss es dann aber zurück in den Hafen gehen. Dort zeigt die Grinde die typische Eigenheit von Skegbooten: rückwärts manövriert sie sehr zäh, weil der Skeg am Heck kursstabilisierend wirkt. Besonders wenn Manöver gegen den kräftigen Radeffekt der festen Welle mit dem montierten Verstellpropeller gefahren werden, dauert das. Am Heck fallen später noch die massiven Niro-Lippklampen auf; am Bug gibt es nur eine Belegklampe.

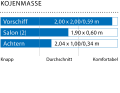

Innen überraschend voluminös

Im Hafen spielt die Dänin ihre Trümpfe unter Deck aus. Der Rumpf ist für 8,20 Meter Länge sehr breit – 3,12 Meter –, was gewaltig viel Raum verschafft. „Die Grinde wurde explizit als Familienboot beworben. Deshalb gab es auch ganze sieben Kojen, inklusive zweier erhöhter Lotsenkojen, die ideal auf See sind“, kommentiert Uwe Gräfer. Tatsächlich ist der Gang unter Deck für viele eine Überraschung: Man wähnt sich auf einem deutlich größeren Boot. Das Raumgefühl lässt eher an zehn als an acht Meter denken, und das ohne unförmige, kastige Aufbauten.

Die Aufteilung ist urgemütlich und klassisch: Backbords eine kleine, aber funktionale Pantry mit zweiflammigem Petroleum- oder Spirituskocher, Spüle und einem Kühlfach, das viele Besitzer nachträglich mit einem Kompressor-Aggregat nachgerüstet haben. Der Platz dafür ist knapp, manche verbauen ihn daher in die abgrundtiefe Backbord-Backskiste an, in der sogar auch ein Mensch verschwinden kann.

Besonderheiten unter Deck der Grinde

Steuerbords liegt dafür eine sehr geräumige, über zwei Meter lange und breite Hundekoje, die zugleich Sitzplatz am klappbaren Kartentisch mit großzügigem Fach für Seekarten ist. Weniger schön nur, dass das Kopfende der Koje klamm wird, falls man dort mit nassem Ölzeug sitzt. Aber im Zeitalter von Tablet-Navigation oder Plottern im Cockpit ist das ein lösbares Problem.

Unter Deck fällt sofort eine Besonderheit des Bootes ins Auge: Die Bordwände sind zur Isolierung von innen mit Korkplatten in Naturoptik beklebt. „Das ist nicht jedermanns Geschmack, aber die Platten beugen Schwitzwasser vor“, berichtet Uwe Gräfer. Allerdings empfiehlt es sich, die Verklebung zu prüfen, sonst kann sich dahinter Schimmel bilden. „Der Kork ist ansonsten dankbar. Gibt es Flecken oder Spuren von Abnutzung, kann man ihn leicht anschleifen. Dann ist alles optisch für Jahre wieder gut.“ Auf eine Deckenverkleidung wurde auf dem Schiff verzichtet. Die vier Frühstücksbrettchen-großen Salonfenster beidseits und zwei Luken oben bringen Licht unter Deck. Wer sie erneuert, sollte auf verklebte wechseln, heute Stand der Technik, und die Löcher zuspachteln, um das Risiko von Leckagen zu minimieren.

Fehlender Ankerkasten

Überraschend ist die gewaltige dritte Luke im Vorschiff: Sie ist massives GFK, reicht fast bis zum Bug und sollte ursprünglich den Wechsel der Stagsegel ermöglichen. Heute meist nur noch zum Lüften benutzt, hat sie den Nachteil, dass es kein von Deck zugängliches Ankerschapp gibt. Es ist zwar noch Platz vor der Koje, doch den Anker muss man dann von unten herauskramen.

In der Realität machen viele Eigner das anders, wie Uwe Gräfer weiß: „Bei Spitzgattern ist es egal, ob der Anker über Bug oder Heck ausgebracht wird. Viele haben ihn in der Backskiste oder unter der mittleren Heckcockpit-Ducht gestaut. Fürs Ankern werfen sie ihn einfach mit Kettenvorläufer und Tau übers Heck raus und ziehen das Boot nachher am Seil herum.“ Ein gangbarer Weg.

Wer dagegen eine elektrische Ankerwinsch mit Kettenfach will, muss vorn aufwändiger umbauen. Um Platz für eine Rolle davor zu haben, rüsten manche auch größere Bugspriet-Lösungen nach. Dem Puristen Gräfer treibt das allerdings die Tränen in die Augen.

Die Koje vorn ist riesig, selbst zwei Meter lange Kerle kommen unter. Dahinter befindet sich ein Waschbecken und Schränke auf der einen Seite und eine offene Toilette auf der anderen – typisch für die Acht-Meter- Klasse jener Zeit. Der große Salon dahinter hat die originellen vier Schlafstätten, zwei unten, zwei darüber. Klappt man die Lehnen der Salonbänke hoch, kommen diverse Schubladen und Schapps zum Vorschein, die eine Menge Platz zum Stauen bieten. Und darüber entstehen zwei schmale, aber sichere Seekojen.

Preisgestaltung

Ein wichtiger Punkt beim Gebrauchtkauf ist die Maschine. Die Grinde war serienmäßig mit einem 10-PS-Einzylinder von Bukh mit Einkreiskühlung ausgerüstet. „Der ist eigentlich zu schwach für das Boot. Beim Wechsel wird fast immer auf Zweizylinder mit um die 20 PS gegangen“, so Gräfer. Das schlage sich dann auch im Preis nieder. „Gut gepflegte Boote mit Austauschmotor kosten bis zu 30.000 Euro; ungepflegtere Ausführungen begannen vor Corona so um die 15.000 Euro. Jetzt sind es eher 17.000 bis 18.000 Euro.

Es gibt einen Markt in Deutschland; viele Boote sind auch in Dänemark, Schweden oder Holland zu finden. Aber wer sich ernsthaft in einen GFK-Klassiker verguckt hat, dem ist wohl auch kein Weg zu seinem neuen Schmuckstück zu weit.

Darauf sollten Käufer achten

Wo es lohnt hinzuschauen, damit die Winterarbeiten nicht nahtlos in teure Reparaturen münden

Die Messwerte zum Test der Grinde

Die Grinde im Detail

Technische Daten der Grinde

- Konstrukteur: Peter Bruun

- Rumpflänge: 8,20 m

- Breite: 3,12 m

- Tiefgang: 1,70 m

- Gewicht: 3,4 t

- Ballast/-anteil: 1,6 t/47 %

- Großsegel: 19,0 m2

- Rollgenua (140 %): 26,0 m2

- Spi: 70 m2

- Maschine (Bukh): 7,3 kW/10 PS

Rumpf- und Decksbauweise

- Rumpf: Massivlaminat im Handauflegeverfahren

- Deck: Sandwich mit 10 Millimeter Balsaholzkern

Preis und Werft

- Grundpreis ab Werft: ca. 75–80.000 DM

- Preis heute: 16–30.000 €

- Gebaut: 1974–89

Stand 02/2024

Werft

Flipper Scow gibt es nicht mehr; Teile, Infos und Reparaturen noch über die Peter-Bruun-Werft, www.peterbruun.dk

YACHT-Bewertung der Grinde

Optisch sehr stimmiger Entwurf mit guten Segeleigenschaften und sehr solider Bauqualität bei wenig Schwächen. Eher kleines Cockpit, aber viel Platz unter Deck. Archetypischer moderner GFK-Klassiker

Konstruktion und Konzept

- + Stimmiges Design und Konzept

- + Solide Bauqualität

Segelleistung und Trimm

- + Gute Segelleistungen

- + Hochwertige Beschlagsausstattung

- - Schwacher Großschot-Traveller

Wohnen und Ausbauqualität

- + Enorm viel Platz für die Länge

- + Simple, aber funktionale Küche

- - Kein eigener Toilettenraum

Ausrüstung und Technik

- + Gute Winschen

- - Originalmotor zu schwach

- - Fallen und Strecker am Mast

Die Grinde im Video

Der Artikel erschien erstmals in YACHT 15/2021 und wurde für die Online-Version aktualisiert.

Auch interessant:

- Hornet 32: Hochwertiges Fahrtenboot von der Elbe im Gebrauchtboot-Test

- Biga 24: Auch als Gebrauchtboot hübsch, schnell und komplett

- Hallberg-Rassy 342: Beliebtes Gebrauchtboot bietet gewohnte Qualität

- Mitget 26: Solides aus den Niederlanden im Gebrauchtboot-Test

- Der kleine Bruder der Grinde: Der Speakhugger im Test