Im goldenen Spätherbst schimmert sogar die Wattkante besonders golden. Was ja ganz nett aussieht, aber nichts daran ändert, dass die Kante ziemlich real existiert, quer zum Kurs liegt und das Boot mit zehn Knoten unter Gennaker vierkant darauf zurast. Also muss eine Halse her, und zwar schnell. Halsen funktionierten hier an Bord am besten im Sportbootstil, zackig und rabiat. Nur dass dieses „Sportboot“ rund zehn Meter Länge misst . Es rauscht, sirrt und rumst, das glatte Kielwasser knickt scharf ab. Eigner Matthias Bröker hat dieses Boot aus Flachslaminat selbst konstruiert und bleibt entspannt: „Das Rigg steht so weit achtern und ist so breit abgespannt, da lässt du die Backstagen in der Halse am besten einfach weg.“ Klingt stark simplifiziert, funktioniert aber. Und das – angenehm handzahme – Squareheadsegel wirft sich ebenfalls am besten in Jollenmanier mit einem Ruck auf die andere Seite. Hauptsache, es geht zügig weiter, die nächste Tratschwelle kommt bestimmt.

„Tratschwellen“ sind übrigens sprechende, seltene und gefährliche Wassergeschöpfe, die jeder Käpt’n-Blaubär-Fan kennt. Bröker ist einer.

Erster Eindruck: Viele Strippen

Zwei Stunden vorher: Das goldene Oktoberlicht scheint auf das innere Hafenbecken des Weser Yacht Clubs in Bremerhaven, als wir „Keena“, den viel bestaunten neuen Offshoreboliden aus Flachslaminat, betreten. Erster Eindruck : „Kork!“ Der zweite: „Kleines Cockpit und ganz schön viele Strippen.“ Was erstens daran liegt, dass Decks- und Plichtflächen mit auffälligem Korkgranulat bestreut sind, welches das ansonsten grau gefinishte Boot aber aufgeräumt und hübsch wirken lässt. Und zweitens Bröker die starke Reitbalkenstruktur im Cockpit so weit nach vorn designt hat, dass der an die Seitendecks grenzende Traveller gleich achtern der Pinne wie ein Gartenzaun wirkt und die Partie bis zur Heckreling lediglich wie eine mit Kork bestreute begehbare Schürze. Eine seit frühen Class-40-Generationen vertraute Optik zwar, aber um die geht es hier nicht.

Das Derivat eine Dehler 30od

Hier liegt ein von Bröker selbst konstruiertes und nur minimal modifiziertes Derivat einer Dehler 30od, die ja ebenfalls von dem Designbüro in Bremerhaven konstruiert und durch Brökers Team selbst intensiv betreut wurde. Dieses Boot dagegen hat der Bremer für seine Frau und sich selbst maßgeschneidert, befreit von sämtlichen Marktzwängen. Nur mal so aus Flachs.

Es gibt hier keine skalierten Linien. Es ist alles genau auf unsere Körpermaße angepasst, wir sind halt lange Lulatsche.“

Stimmt offensichtlich, denn das Erste, was unter Deck auffällt, sind höhere Kielstrukturen als beim GfK-Boot. Die hinterlassen tiefere „Fächer“, in die man, vorne auf den Kojen sitzend, die Beine baumeln lassen kann. Achtern davon, im „Primärbereich“ unterm Niedergang, ein Korkpaneel, kaum zwei Schritte im Quadrat, als nassresistenter Tanzbereich. Nirgends Bodenbretter.

Komfort wie beim Camping

Die Pantry an Backbord ist im Vergleich zur Dehler größer und zweiflammig, erweitert durch eine hübsch umleimte Resopalplatte. Gegenüber: eine Schlupftür, hinter der sich ein Waschbecken und bei Regatten ein Trockenklo verbirgt, das durch eine Art Katzenstreu funktioniert. Heute stehen in dem Räumchen aber nur zwei Dieselkanister, denen das Schapp intern den Spitznamen „Tanklager“ verdankt. Und das war’s auch schon mit dem Interieur, das Bröker übrigens gespiegelt hat (aus Backbord wurde Steuerbord). Fast.

Denn ein einsames Rohr aus Kohlefaser ragt durch den Salon. Darin: die Tackline für den Gennaker. Eine sehr leichte Lösung, aber: „Auf einer TP 52 gäb’s nicht einmal ein Rohr.“

Apropos TP 52: Bei den großen Profi-Edelracern sind die Bremerhavener dick im Geschäft. Sie versorgen die halbe Szene mit Designs, kennen alle Tricks im Showgeschäft. Auf „Keena“ merkt man das an der Sprache und an einer Batterie. Die ist noch nicht perfekt verschalt, etwas ruckelig und nicht sicherheitskonform angebunden. Hat der Vermesser aber nicht bemerkt. „Hätte er eigentlich claimen müssen.“ Worte mit Profiroutine.

Den Motor hat Bröker um 180 Grad gedreht, sodass sich der Saildrive strömungsgünstig kurz hinter dem Kiel versteckt. Der Wellen-Klappmechanismus à la Dehler 30 entfällt also.

Die paar Sekunden, die ein Saildrive in der Vermessung bringt, nehmen wir mit.“

Auch an Deck ein Racer

An Deck: viele Constrictorstopper, noch mehr Thimbles, ein paar wenige Blöcke und ein Kork-Spielplatz für den Vorschoter, der wohl noch weniger Fläche bietet als das Korkpendant unter Deck. 100 Beschläge hat der Yachtdesigner an Deck geplottet.

Einen halben Schritt achtern vom Kork beginnt bereits der Schwenkradius der Pinne, unter der ein hübscher Rahmen aus Edelstahlrohr wohnt. Darin: Klemmen für Traveller und andere nützliche Bedienelemente für aktive Segler.

Ansonsten abwesend: Fallenstopper und Schienen. Das soll sich jedoch ändern, wenn die Schiene für die Selbstwendefock montiert wird. Anwesend: viel DynaOne, verspleißt beispielsweise für 3-D- Holepunkte. Je zwei Barberhauler-ähnliche Schlaufen, die einen Thimble ansteuern – fertig.

Der Traveller-Großschot-Komplex ist apart, selten, hübsch und symmetrisch zugleich: Achtern der Reitbalkenstruktur werden die Enden der Schot jeweils in die äußersten Heck-Enden der „Korkschürze“ geleitet und von dort wieder diagonal unter dem Traveller hindurch zu dem zentralen Großsegel- Bedienkasten unterhalb der Pinne, ein Diagonalende mit einem Klappläufer versehen – die Feinverstellung der Großschot.

Wir sehen hier im Prinzip also eine Heckschot, die einem relativ kurzen Großbaum perfekt Rechnung trägt. Außerdem stört bei Halsen keine Part über dem Fußblock.

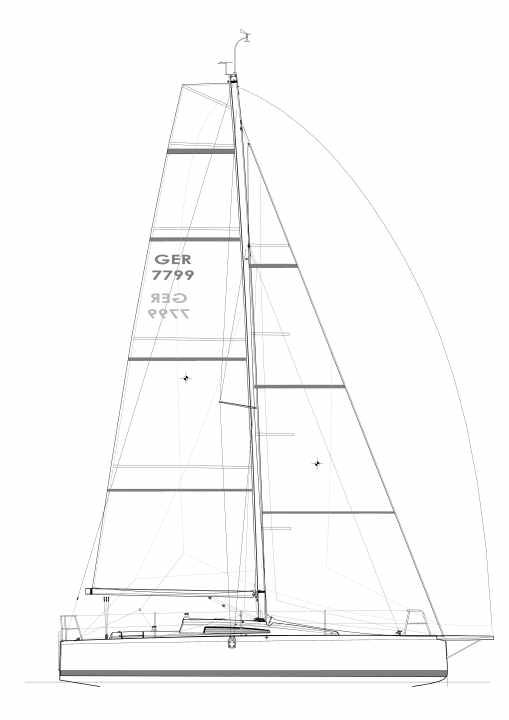

Das Carbon-Rigg mit blanken Rodstagen und nur einem stark gepfeilten Salingspaar kommt direkt von der Halbschwester Dehler 30.

“Keena” unter Segeln

Die Seeschleuse entlässt uns in den Ochsenhals, eine Art Weserdelta. Hier gibt es Stromkanten, eine Reede, Tonnen, Buhnen, Fähren. Und gelegentlich besagte „Tratschwellen“. Gegen die Bröker sein Schiff jedoch gewappnet hat, wie er sagt.

Nur durch wenige Zentimeter ist „Keena“ im Vergleich zur Serienschwester nämlich etwas allroundiger konzipiert, wurde etwas aus einer reach-orientierten Designecke bugsiert. Unter anderem indem die Doppelruder verschwanden.

In „Keenas“ Revier muss ein Schiff nämlich gut kreuzen können. „Wir haben hier ja oft Wind-gegen-Strom-Konstellationen, wenn wir mit der Tide aus den Flüssen kreuzen. In der Außenelbe war es windig, als wir vom ‚Silverrudder‘ zurückkamen. Da gab es viele Tratschwellen.“

Einzel- statt Doppelruder bedeutet auch weniger Mechanik, weniger Gewicht, weniger Arbeitsstunden, weniger Kosten.”

Am Wind lässt das zentrale Ruder seine Effizienz erahnen: Tief gehend und weit vorne, angenehm, Sicherheit suggerierend. Die „kleinen“, nichtüberlappenden Segel sind riesig. Was Wunder, wenn das J ‐Maß (Mast‐ Halsbeschlag), von dem ihre Größe abhängt, rund die halbe Schiffslänge misst und auf dem Vordeck ansonsten nur die reine Leere herrscht. Drei Amwind -Vorsegel sind an Bord, alle an feinen Dyneema-Stagreitern: die aktuelle Arbeits- und Selbstwendefock, eine etwas größere Genua und die viel kleinere „Stagfock“, für die es als „Stag“ jedoch nur das Segel selbst gibt. Dessen Vorliek, bestehend aus einem fetten Aramidstrang plus ein untersetztes Dyneemafall plus viel Winschpower, reicht für ein bei Wind wackelfreies Segel mit hinnehmbarem Durchhang.

Aktuell reicht die Arbeitsfock. Und laut Bröker langt die eigentlich auch bei Zartwind, denn das leichte Rigg ist effizient, trimmbar und macht reichlich Druck. Das liegt wohl auch daran, dass viel Lahmes und Schweres fehlt : Rollanlage, Einleinenreff – so was gibt es nicht an Bord. Der Konstrukteur erwägt sogar, die „Genua“ wieder aus der Vermessung zu nehmen und dafür Ratingsekunden einzuheimsen. Und weil die Hightechsegel so gut trimmbar sind, funktionieren sie „digital“, heißt, sie sind entweder ganz da oder ganz weg. Und wenn gerefft wird, dann horizontal. Rollen oder Wickeln ist Fehlanzeige, würde nicht zum Boot passen.

Agil und zackig

„Keena“ ist – wie ihre Halbschwestern – ein ziemliches Kraftpaket. Agil und zackig beschleunigend, ist die vermeintlich enge Ergonomie ein Segen, weil sämtliche Strippen in Reichweite sind. „Keena“ verdrängt übrigens exakt so viel wie ihre Halbschwestern. Und macht optisch was her. Das graue Hochglanzfinish kaschiert die Chines, die zwar da, aber abgerundet sind und deswegen nicht zu dominant wirken.

Die hübsche Optik erfreut Erbauer Friedrich Deimann besonders, der folgt uns höchstpersönlich mit Resten aus seiner Werft. Denn wie man weiß, ist sein Betrieb Greenboats in Bremen-Hemelingen auf dem Weg von einer exklusiven Manufaktur für Flachsboote zu einem großen Player in Europa. Per Spezialverfahren laminiert Greenboats Sandwichplatten aus Flachslaminat in industriellem Stil. Und aus denen kann man alles mögliche bauen. Auch knickspantige Motorboote. Aus einem Industrieauftrag konnte der umtriebige Bootsbau-Meister auf Platten zugreifen und hat daraus binnen drei Wochen das „Resteboot“ gezimmert. Gelernt ist halt gelernt.

In „Keena“ finden sich viele solcher Platten. Das Deck ist fast vollständig, der Rumpf teilweise segelnder Plattenbau.

Wie das Boot machen auch die Segel ganz in Nachhaltigkeit. Aus Elvstöms neuem „Epex“-Laminat aus recyceltem Polyester bestehend, sind es zwar „ganz schöne Pappen“ (Bröker), sorgen aber mit ihrer Profilhaltig‐ und Trimmbarkeit dafür, dass die Sache mit dem „Digitalen“ funktioniert.

Raumschots offenbart die Rigg-Geometrie einen weiteren Trick : Durch den riesigen Winkel zwischen Mast- und Bugsprietspitze versieht der Gennaker seinen Dienst quasi himmelwärts geneigt und produziert eine kräftige Aufwärtskomponente (manche Boote mit ähnlichen Riggs vergrößern deswegen raumschots den Mastfall). Das sorgt für schnelle und stabile Fahrt, während der Körper wohlig von Adrenalin durchspült wird. Natürlich „kann man ein Boot mit zwei Rudern einfach besser festhalten“, aber hier geht das auch, es braucht halt Konzentration.

Schütteltest wegen Sonnenschuss

Die geht aber einmal flöten und „Keena“ rutscht kurz vor einer Halse mit viel Getöse aus, wir unterziehen sie einem 70-Grad-Schüttel-Stresstest (dem ersten überhaupt, übrigens). Angenehm – wenn man in einer solchen Situation überhaupt von „angenehm“ sprechen kann –, wie schnell sich das Boot wieder aus der misslichen Lage ziehen lässt. Das relativ kleine Großsegel und die Restfahrt helfen da wohl und bestätigen die alte Regel „Schnell rein, schnell raus“. Nicht lang schnacken.

Der Ochsenhals ist gemein zu uns, weil er relativ gesehen schrumpft, sobald der Gennaker steht. Levelt „Keena“ am Sweet Spot, gibt es kein Halten. Wattkanten, Buhnentonnen und Reededampfer dagegen rühren sich nicht von den Stellen, diktieren wildes Hin-und-her-Zacken. Aber so ist das eben mit modernen „Rüsselboten“. Brökers frühere „Pylaya“ (im Revier und bei Preisverteilern bestens bekannt) orientierte sich am damaligen IMS. Und ältere und schwerere Boote können sich mit ihren Spinnakern einfach linear am Fahrwasser entlangschunkeln. Ihre Crews haben es dann vielleicht leichter. Aber auch nachweislich viel weniger Spaß und deutlich weniger zu tun.

Schnell zurück in den Vorhafen. Zu spät, das Tor ist zu. Bröker bestätigt die alte Bremerhavener Schleusenregel: „Das ist hier wie in der Kneipe – halb rein, voll raus.“ Also Käffchen, kreisen und quatschen.

Harz und Fasern beim Recyceln wieder zu trennen kostet mehr Energie, als bei der Herstellung des Laminats verbraucht wird.”

Ob man Flachslaminat wieder trennen, somit gut recyceln könne? „Das lohnt nicht. Das würde viel mehr Energie kosten, als seine Herstellung verbraucht hat. Wir reden ja fast nur von Pflanzen, die von alleine wachsen. Und davon, dass Flachfasern durchtränkt werden und nicht nur umschlossen. Harz da wieder herauszulösen wäre sehr aufwendig.“

Das echot ein bisschen die minikleinen Philosophie-Differenzen in puncto Nachhaltigkeit, die Werften umtreibt : Jeanneau beispielsweise entwickelt akribisch Verfahren, mit denen man durch Recycling die einmal in ihre Schiffe eingebrachte Energie (wie etwa die für die Herstellung von Glas-fasern nötige) wieder aus ihnen herausholen kann. Greenboats hingegen möchte Produkte von vornherein mit weniger Energie belasten.

Die neue Sun Fast 30 OD von Jeanneau ist auch Thema. Zum einen weil quasi direktes Gegenstück zu Brökers Booten. Zum anderen aber weil sie als erstes Serienboot überhaupt aus einem Harz/Thermoplast namens Elium laminiert wird und die Harz-Faser-Matrix am Lebensende des Bootes wieder getrennt werden kann.

Interessante Details

Am Liegeplatz schaut Werftchef Friedrich Deimann vorbei. Mal davon abgesehen, dass er natürlich begeistert ist, sein Baby live in Action gesehen zu haben, kennt er einige neue Details noch nicht, die Bröker zwischenzeitlich selbst entworfen hat. Die, die Deimann selbst fabriziert hat, dagegen in- und auswendig. Beispielsweise dass sie in Bremen-Hemelingen Kork höchst analog per Kaffeemaschine zerbröselt und auf Harz an Deck verteilt haben wie auf einem Streuselkuchen. Das hatte unterschiedliche Schattierungen der Paneele zur Folge, aber so ist das eben bei Naturprodukten.

Wir parken neben einem alten Serienhalbtonner, einer C&C 30 aus den 1970er Jahren, eine Silverrudder-Klassenkameradin. Ein schönes Boot eigentlich. Scheint, dass das, was den Menschen früher als „Halbtonner“ bekannt war, eine für Werften wieder zunehmend interessante Bootsgröße repräsentiert, siehe auch die neue First 30.

Dass die „neuen Halbtonner“ jetzt so bullig und offshoremäßig aussehen und den Imocas aus der Vendée Globe ähneln, hält der Experte für eine „unumkehrbare Entwicklung“, nicht für eine flüchtige Mode. Und das schlösse den Scowbug ein. Zurück in die Zukunft also. Gekommen, um zu bleiben. Die neue Generation der Halbtonner wächst und gedeiht : Dehler 30 OD, Sun Fast 30 OD, First 30, Pogo 30 oder auch die Figaro 3 mit Foils und eben vergleichsweise gemäßigte Einzelbauten wie die „Keena“.

Ach so, der Name. Der ist nicht etwa Berlinerisch, sondern Gälisch, eine irische Sagenfigur, „die Unverzagte“ heißt so. Und die ist in ihrer Klasse im vergangenen Jahr beim weltgrößten Einhand-Rennen, dem Silverrudder rund um Fünen, übrigens auf Anhieb Fünfte geworden, davor unter anderem zwei Dehler 30, aber das bleibt ja in der Familie.

Das ist Flachsfaser

Die „Keena“ entstand bei Greenboats in Bremen-Hemelingen. Der 2013 von Friedrich Deimann gegründete Betrieb kombiniert moderne Fertigungsmethoden mit natürlichen Materialien. Neben verschiedenen Kernen und biobasiertem Epoxidharz kommt Flachs zum Einsatz. Die steife und wider-standfähige Faser bringt ähnliche Festigkeitswerte wie Glas mit und eine um 80 Prozent bessere Ökobilanz.

Technische Daten “Keena”

- Rumpflänge 9,14 m

- Gesamtlänge 10,23 m

- Wasserlinienlänge 8,70 m

- Breite 3,15 m

- Tiefgang 2,05 m

- Gewicht 3,05 t

- Ballast/-anteil 1,20 t/40 %

- Großsegel 31,00 m²

- Genua 31,00 m²

- Gennaker 77,00 m²