Es hat sich einiges verändert bei der sympathisch-pragmatischen Marke aus dem schroffen Norden der Bretagne. Auch wenn man es nicht auf den ersten Blick wahrnimmt, geht Boreal im Großen wie im Kleinen entschlossen neue Wege. Natürlich ist die 56, das jüngste Modell aus Tréguier, noch eine Explorer-Yacht, geeignet wie wenige andere Serienboote für wirklich weltweite Fahrt, auch in den hohen Breiten. Der unlackierte Aluminiumrumpf mit den aufgeschweißten Klampen, dem Rammbock-ähnlichen Ankergalgen und dem Geräteträger am Heck macht schon von Weitem unmissverständlich klar, dass die Werft ein Werkzeug für lange, harte Seereisen konzipiert hat – ein Fahrtenschiff mit Eisklasse gewissermaßen.

Das ist auch interessant:

Gleichwohl hat Jean-François Delvoye, Konstrukteur und Co-Gesellschafter der Werft, entschlossen auf Modernität gesetzt, was die Linien des 17-Meter-Kreuzers betrifft. Sichtbarstes Merkmal dieses Bemühens ist das jetzt umlaufende Fensterband des Aufbaus, das die früher einzeln gefassten Salonscheiben formschön integriert und der Boreal 56 eine gewisse Eleganz verleiht.

Weniger offensichtlich, aber nicht minder konsequent hat Delvoye die Rumpfform aktuellen Trends angepasst. Der hagere Franzose mit der sonnengegerbten Haut und den blitzenden Augen, der jedes Jahr selbst Monate auf See verbringt, verpasste seinem Boot eine Art gemäßigtes Scow-Bow-Design, wie es bei Hochsee-Racern seit Jahren immer mehr Verbreitung findet.

Zwar rundete er das Vorschiff nicht komplett und behielt einen Steven bei – kein Vergleich also zu den fast Holzschuh-artigen Bügen heutiger Mini 6.50 und Class 40. Dennoch zeigt sich an der Deckskante, wie schnell die 56 an Breite gewinnt und über wie viel Volumen sie schon im ersten Schiffsdrittel verfügt. Ihr Vorfuß ist gar abgeschrägt wie bei einigen Imoca-60-Racern, um dynamischen Auftrieb zu erzeugen und das Abtauchen des Bugs in der Welle zu minimieren.

Wie auf Schienen

Nun hat ein 20-Tonnen-Explorer ansonsten keine Ähnlichkeit mit einem foilenden Carbon-Renner. Auch dient die füllige Bugpartie teils ganz unterschiedlichen Zwecken. Beim Fahrtenboot etwa schafft sie unter Deck viel zusätzlichen Stau- und Wohnraum. Jean-François Delvoye aber hat sich auch deshalb für dieses Konstruktionsprinzip entscheiden, weil es seglerisch Vorteile bietet: „In der Wasserlinie hat unser neues Boot eine größere Symmetrie. Es vertrimmt daher nicht so stark bei Lage, wird längsstabiler und segelt dank des zusätzlichen Auftriebs zudem trockener.“

Auf der 400 Seemeilen langen Überführung von Tréguier nach IJmuiden in Holland konnte er seine neueste Kreation ausgiebig erproben, bei 35 bis 40, in Böen bis über 50 Knoten Wind und chaotischem Seegang. Das Boot, so erzählt er, sei „wie auf Schienen gelaufen“. Die Crew brauchte nur zwei Tage für die Strecke. „Bis auf die Halsen sind wir die ganze Zeit auf Autopilot unterwegs gewesen. Nicht ein einziges Mal lief die Yacht aus dem Ruder.“

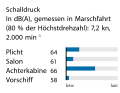

Messwerte der Boreal 56

Da passt es, dass zum Test auf der Nordsee eine Sekundärfront drei Tage lang den Regen waagrecht über die Stege der Seaport Marina fegt und das Meer zu einem Caspar-David-Friedrich-Gemälde verdichtet: grau-grün-stahlblaue Naturgewalt, so roh und ungezügelt, dass anfangs nicht an ein Auslaufen zu denken ist, weil bei Stärke 10 schon das Hafenmanöver zum Vabanquespiel würde und draußen vor den langen Molen die Fünfmeterwellen brechen.

Eine Spezialität: Hilfsruder

Als es am dritten Tag für ein paar Stunden auf 5 bis 6 Beaufort abflaut, muss die Boreal 56 beweisen, dass sie tatsächlich kann, was ihr Architekt verspricht. Unter einfach gerefftem Groß und Genua legt sie sich auf ihre Kimm-kante, krängt nur mäßig auf rund 20 Grad Lage und läuft dann unbeeindruckt von der groben See unerschütterlich am Wind, als wäre es eine Aufwärmübung. Am Rad braucht es kaum Korrekturen, was auch ein Verdienst der achtern in Lee absenkbaren Hilfsruder ist.

Die Profile zählen zu den vielen Spezialitäten jeder Boreal, bestehen aus GFK und werden beidseitig der Mittschiffslinie in komplett verschweißten Alu-Kästen gefahren. Mit ihnen kompensiert die Werft die begrenzte Effizienz des zentralen Hauptruders, das recht kurz ausfällt, um ein Trockenfallen der Yacht auf ihrem eigenen Kiel zu ermöglichen. Das System ist vom Cockpit aus bedienbar und hat sich sehr bewährt. Zum einen sorgt es für Kursstabilität und entlastet den Rudergänger oder den Autopiloten. Zum anderen lassen sich die Hilfsruder in Sekunden aufholen – etwa bei Annäherung an ein Flach oder bei einer Orca-Attacke.

Das Zentralruder dagegen wird aus Aluminium gebaut. Seine Vorderkante besteht aus einem dicken und nahezu unkaputtbaren Alurohr, an das seitlich gebogene Bleche angeschweißt werden, die auch mit der Ruderwelle fest verbunden sind. Ähnlich ist das Ballastschwert konstruiert, nur dass hier statt einem Rohr am vorderen Ende ein Rundstab aus Vollmaterial zum Einsatz kommt.

Sicherheit ist bei der Boreal 56 groß geschrieben

Wie sehr die Werft auf Sicherheit setzt, zeigen nicht nur der geringe Spantenabstand von 70 Zentimeter und die breiten T-Profile zur Rumpfaussteifung in Längs- und Querrichtung. Auch die sternförmige, gut einen halben Meter hohe Abstützung des Quadranten, welche die Lasten im Fall einer Kollision auf die umliegende Struktur verteilt, übertrifft alle Bauvorschriften bei Weitem. Zudem verfügen sowohl die Achter- wie die Vorpiek über wasserdicht verschweißte Schotten aus vier Millimeter dickem Aluminiumblech. Die Kielsohle misst zehn Millimeter in der Stärke, der Kielflansch zehn Millimeter, die Rumpfseiten zwischen acht und fünf. Es ist eine Auslegung nach dem Pantaenius-Slogan „Da kann kommen, was will“.

Steuert man die Boreal 56 zu Testzwecken mehr oder weniger vierkant in einen drei Meter hohen Kaventsmann, lässt sich der Effekt dieser Bauweise eindrucksvoll erleben. Denn bis auf einen weichen Ruck, der durchs Schiff geht, passiert – nichts! Kein Verwinden, kein Schütteln, kein Knallen in der Welle. Nicht einmal das über zwei nach achtern gepfeilte Salingspaare und ein zweigeteiltes Achterstag gut abgestützte Seldén-Rigg gerät merklich ins Pumpen.

Die Geschwindigkeit durchs Wasser und die Höhe am Wind gehen für die Bedingungen sehr in Ordnung. Es ist aber vor allem die Lässigkeit, mit der das Boot den Elementen trotzt, die beeindruckt. Man könnte das Spektakel aus dem Doghouse verfolgen, das nahezu ungehinderten Rundumblick und über zwei Luken sogar Sicht ins Großsegel gewährt. Man könnte im Cockpit unter dem weit überstehenden Dach der Kanzel sitzen, vor Regen oder Spray geschützt. Doch hieße beides, den Spaß am aktiven Segeln zu verpassen.

Schlicht herausragend

Denn das Layout von Steuerständen wie Arbeitsplicht ist bis auf eine Einschränkung schlicht herausragend. Rudergänger finden im Stehen ebenso wie seitlich sitzend beste Arbeitsbedingungen vor. Die Sicht übers Deck und in die Segel wird selbst durch das Doghouse nicht eingeschränkt – hilfreich bei der Ansteuerung von Atollen oder Eisfeldern, aber auch sonst ein Gewinn. Die Anordnung der Winschen ist so gewählt, dass sowohl Genua- wie auch Großschot nach Luv umgelenkt werden können, was den Einhandbetrieb erleichtert. Lediglich die Arbeitshöhe der achteren Winden erscheint etwas zu niedrig, weshalb sich deren Elektrifizierung empfiehlt.

Ansonsten taugt die Ergonomie zum Muster für seegängige Yachten: Überall finden sich Handgriffe, ob im Cockpit, am Kajütaufbau oder am Mast, wo sogar „Granny Bars“ die Arbeit an Vorsegelfallen und Reffleinen erleichtern. Das Auftuchen des Großsegels oder Klarieren von überschüssigem Tuch nach dem Reffen wird massiv erleichtert, weil das Dach des Deckssalons eine sichere Arbeitshöhe gewährleistet. Alles Eigenschaften, die zeigen, dass die Werft den Schwerwetterbetrieb gewissermaßen als Normalfall ansieht.

Am Testboot missfielen nur wenige Punkte. So erwies sich die Antirutschfarbe auf den Cockpitsülls und auf dem Kajütdach bei Nässe als zu wenig griffig. Die Gasdruckdämpfer der erfreulich großen, dadurch aber auch schweren Luken zur achteren Backskiste waren zu halten. Und die riesigen, von Deck aus erreichbaren Stauräume verlangen nach einer Unterteilung, um sinnvoll nutzbar zu sein. Mit drei Kubikmeter Volumen ist die Vorpiek derart groß, dass ein zusätzliches Kollisionsschott sinnvoll erscheint; sollte es hier zu einem massiven Wassereinbruch kommen, wird die Yacht zwar nicht sinken, aber stark kopflastig vertrimmen. Dem kann man nur abhelfen, indem man alle Fender konsequent vorn fährt und die Raumwindsegel achtern, was jedoch unnötige Schlepperei bedeutet.

Und unter Deck?

Hach, welche Stille, welche surreale Abgeschiedenheit von allen Elementen! Da knistert und quietscht nichts, egal wie es draußen zur Kehr geht. Die Schapps und Schubladen bleiben geschlossen. Die Geräusche verblassen. Fällt die Panzerschrank-ähnliche Tür vom Doghouse in ihr Schloss, wirkt es, als herrschten draußen nicht 6, sondern höchstens 3 bis 4 Beaufort.

Auch hier überall Handläufe, wo man sie intuitiv sucht. Tische, Ablagen und Arbeitsflächen haben noch richtige Umleimer, die Duschen tiefe Sümpfe, sodass sie auch auf See nutzbar bleiben. Und dann der Refleks-Ofen, der im Hafen oder vor Anker Behaglichkeit herstellt, ohne dass er Strom verbrauchen würde. Er lässt sich mittels Wärmetauscher auch in die Glykol-geführte Zentralheizung einspleißen, die Boreal auf Wunsch zusätzlich einbaut und die in Fahrt betrieben werden kann. Eisklasse eben, wir sprachen schon davon.

Der gut gedämmte Maschinenraum bietet selbst beim Einbau von Generator und Wassermacher noch genug Platz zum Schrauben. Die zentrale Kajüte gefällt mit perfekt gewählten Sichtachsen – sowohl im Sitzen von der erhöht eingebauten Sitzgruppe aus wie auch stehend in der Pantry.

All diese Praktikabilität gab es in früheren Modellen der Marke ebenfalls. Die Boreal 56 aber bietet überall das entscheidende Extra: doppelt so große Tankvolumina etwa wie in der 47.2, durchweg komfortable Kojenmaße, gute Stehhöhen fast im gesamten Schiff. Und der Ausbau hat fraglos an Finesse gewonnen. So vermittelt die Neue fast schon die Eleganz und Distinguiertheit der Luxusklasse, überflügelt diese aber bei Weitem in Sachen Seegängigkeit und Sicherheit. Eine vielversprechende Synthese!

YACHT-Bewertung der Boreal 56

Die Boreal 56 hat als jüngstes Modell der unter Langfahrtseglern renommierten Marke an Eleganz und Raffinesse gewonnen, ohne auch nur den leisesten Kompromiss an ihrer Unerschütterlichkeit einzugehen. In rauer See bleibt sie eine Burg, vor Anker macht sie allmählich fast schon der Luxusklasse Konkurrenz. Chapeau!

Konstruktion und Konzept

Schlüssiger Langfahrt-Explorer

Sicherheit und Seegängigkeit

Top-Wetterschutz dank pottendicht verriegelbarem Doghouse

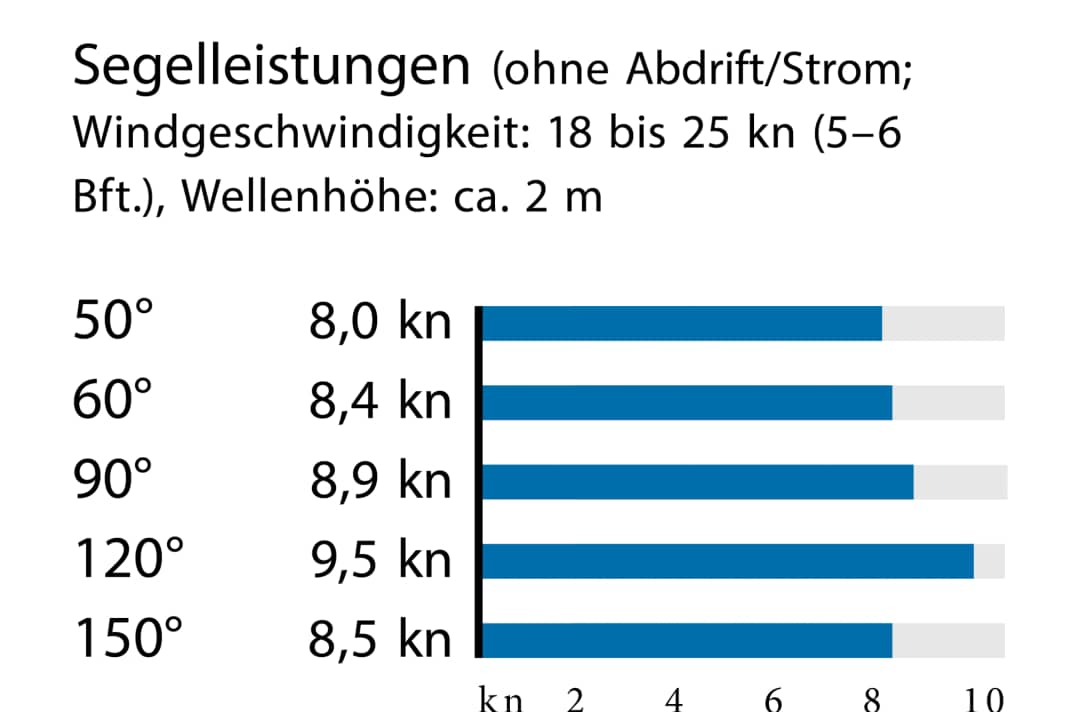

Segelleistung und Trimm

Für Tourer achtbares Potenzial

Variables Cockpit-Layout

Gut erreichbarer Großbaum

/(-) Hohe Kursstetigkeit, etwas viel Ruderdruck

Wohnen und Ausbauqualität

Solide, passgenaue Holzarbeiten

Fantastischer Rundumblick

Überall Handgriffe und Schlingerleisten

Durchweg gute Komfortmaße

Ausrüstung und Technik

Hochwertige Komponenten

Herausragende Stauräume

Fehlende Zwangsbelüftung in Vorschiff/Salon

Ausstattung und Preise der Boreal 56

- Grundpreis ab Werft: 1.486.900 €

- Standardausrüstung inklusive: Motor, Schoten, Reling, Positionslaternen, Batterie, Kompass, Segel, Polster, Pantry/Kocher, Lenzpumpe, WC, Feuerlöscher, E-Kühlfach, Fäkalientank mit Absaugung, Antifouling

- Gegen Aufpreis: Lazybag 2.820 €, 2 Anker mit 100 m Kette 6.240 €, Fender/Festmacher 2.010 €, segelklare Übergabe 11.820 €

- Preis segelfertig: 1.509.780 €

- Garantie/auf Struktur: 2/5 Jahre

- Aufpreis für Komfort-Ausstattung: Leinenverstellb. Holepunkte inkl.; Traveller mit Leinenführung inkl.; Elektrische Ankerwinsch inkl.; Rohrkicker inkl.; Achterstagspanner inkl.; Springklampen inkl.; Sprayhood/Doghouse inkl.; Teak im Cockpit inkl.; Navi-Paket (Funk, Lot, Logge, Radar, GPS) 23.490 €; Autopilot/Windsensor 19.020 €; Ladegerät inkl.; Landanschl. mit FI-Schalter inkl.; 230-Volt-Steckdose (eine) 280 €; 12-Volt-Steckdose in der Navi 280 €; Heizung 14.890 €; Druckwassersystem inkl.; Warmwasser-Boiler inkl.; Dusche WC-Raum inkl.; Cockpitdusche inkl.;

- Komfortpreis: 1.567.730 €

- Im Preis enthalten: Ballastschwert, absenkbare Schwerter achtern für Kursstetigkeit, Cockpittisch, elektr. Zentralwinsch, erhöhter Salon, Ausbau in Eiche

Stand 2025, wie die ausgewiesenen Preise definiert sind, finden Sie hier!

Die Boreal 56 im Detail

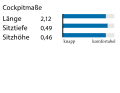

Technische Daten der Boreal 56

- Konstrukteur: Jean-François Delvoye

- CE-Entwurfskategorie: A

- Rumpflänge: 16,00 m

- Gesamtlänge: 17,12 m

- Wasserlinienlänge: 14,47 m

- Breite: 4,94 m

- Tiefgang: 1,20–3,18 m

- Masthöhe über WL: 23,20 m

- Theor. Rumpfgeschwindigk.: 9,2 kn

- Gewicht: 20,5 t

- Ballast/-anteil: 6,6 t/32,2 %

- Großsegel: 74,0 m²

- Rollgenua (120 %): 69,0 m²

- Maschine (Yanmar): 59 kW/80 PS

- Kraftstofftank: 1.150 l

- Frischwassertanks (2): 1.500 l

- Fäkalientank: 85/110 l

- Batterien: 4 x 165 AH + 1 x 115 AH

Rumpf- und Decksbauweise

Vollverschweißte Aluminiumkonstruktion, Kiel aus 12, Rumpfboden aus 10 mm Vollmaterial.

Stauräume

An wie unter Deck bietet die Boreal in dieser Klasse unerreicht viel Platz. Allein Vor- und Achterpiek schlucken mehr als zwölf (!) Kubikmeter Staugut.

Redundanz

Wasserdicht verschweißte Schotten im Bug und vor dem Quadranten machen das Boot praktisch unsinkbar. Auf Wunsch gibt es zwei Heizungen: eine Warmluftheizung und einen Refleks-Ofen, deren Leistung sich kombinieren lässt und die Boreal arktistauglich macht. Auch zwei komplette getrennte Autopiloten gibt es auf Wunsch.

Werft/Direktvertrieb

Boreal SARL, ZA Convenant Vraz, F-22220 Minihy-Tréguier, T. +33 296 92 44 37, voiliers-boreal.com