Gewitterstimmung. Ein Begriff, der als Metapher für die instabile Ruhe dient, in der ein Unwetter unvermeidlich erscheint. Er symbolisiert eine angespannte Atmosphäre, die das Atmen erschwert. Für einen bevorstehenden Wandel, dessen Verlauf ebenso ungewiss ist wie die Frage, ob er bleibenden Schaden verursachen wird oder nicht. Gewitterstimmung signalisiert Angst und Unsicherheit und steht – das ist das Schlimmste – für eine ausweglose Lage.

Nach einer alten Faustformel ist denn auch der wirksamste Schutz bei Gewitter, den Aufenthalt im Freien zu meiden. Sich zu verkriechen. Ein Tipp, der auf See indes nicht viel wert ist. Hier kann sich niemand vor der Wirklichkeit verstecken, hier gelten andere Regeln. Wer sie kennt und rechtzeitig beherzigt, kann dem Gewitter zwar weiterhin nicht entrinnen. Er kann ihm aber zumindest um einiges ruhiger entgegensehen.

Wichte Regeln bei Gewitter auf See

- Segel reffen Im freien Seeraum bedeutet Gewitter meist Starkwind. Darauf sind Schiff und Besatzung vorzubereiten.

- Motor starten Sollte seine Elektrik durch Blitzschlag ausfallen, ist ein laufender Diesel trotzdem voll funktionsfähig.

- Blitzschutz Ist eine mobile Vorrichtung an Bord, wird sie ausgebracht.

- Schiffsort festhalten Versagt die Elektronik, kann mit dem letzten Fix weitergekoppelt werden.

- Crew sichern Alle Personen gehören unter Deck, dort aber Abstand vom Mastfuß halten. Der Rudergänger trägt isolierende Bekleidung und fasst Metallteile nicht mit bloßer Hand an.

- Vorbereitet sein Feuerlöscher und Signalmittel bereithalten. Elektronische Geräte vom Bordnetz trennen und, wenn möglich, in eine Metallbox oder in den Backofen legen.

- Vermeiden von Manövern Anker- und Segelmanöver sind ein absolutes Tabu, weil womöglich blitzstromführende Metallteile angefasst werden müssten.

- Im Hafen Landstromleitung und leitfähige Festmacher abschlagen und verstauen.

Als Erstes wird die Segelfläche reduziert. Die nassen Segel und die metallenen Teile des Riggs sollten später in der geladenen Atmosphäre nicht mehr angefasst werden. Dann wird die Maschine gestartet. Sie ist damit einsatzbereit, bevor ihre Elektrik womöglich im Gewitter Schaden nimmt.

An Deck wird nun aufgeklart. Alles, was nicht fest ist, wird verstaut oder gelascht. Streckgurte werden angeschlagen, der Seeverschlusszustand hergestellt – Luken, Fenster, Lüfter, Seeventile, Niedergang und weitere bootsspezifische Öffnungen werden verschlossen. Die Cockpitlenzer werden auf Durchgängigkeit kontrolliert, Pumpen auf ihre Einsatzfähigkeit. Die Crew begibt sich unter Deck, der Rudergänger zieht Schwerwetterzeug an.

Der Standort wird ermittelt und in Karte und Logbuch vermerkt. Für den Fall, dass die Navigationselektronik ausfällt, stellt sich der Navigator darauf ein mitzukoppeln. Und es ist nicht übertrieben, einen Standort an Land durchzugeben sowie Feuerlöscher und die Rettungsmittel bereitzulegen.

Abgesehen von den Unwägbarkeiten, die schnell aufziehender Starkwind mit sich bringt, hat das Gewitter noch ganz eigene Schrecken. Zu ihnen gehören beispielsweise plötzliche Winddreher von bis zu 180 Grad. Es muss mit extrem schlechter Sicht gerechnet werden. Die See wird von einem Moment auf den anderen ruppig. Und schließlich: der Blitzschlag.

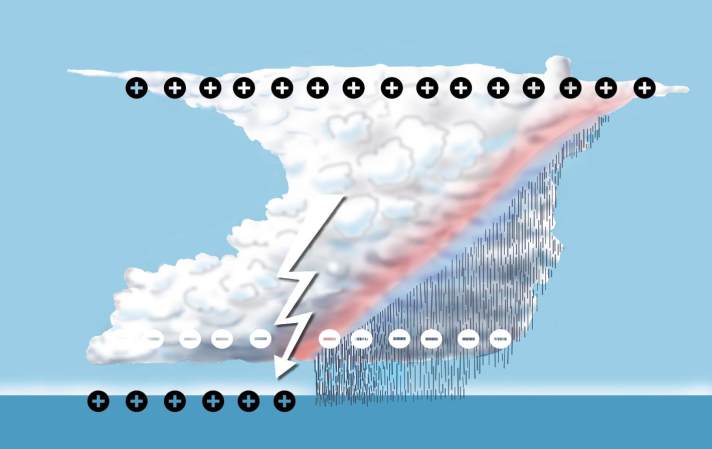

Blitze entstehen infolge unterschiedlicher Ladungen innerhalb der Gewitterwolke (siehe Grafik unten). Die sind an ihrer Unterseite negativ geladen, im oberen Bereich und an der Erde unterhalb der Wolke positiv. Der Ausgleich führt zu Stromstößen von mehreren Millionen Volt, einer durchschnittlichen Spannung von 20.000 Ampere und einer Geschwindigkeit von 10.000 bis 100.000 Kilometern pro Sekunde.

Sie sind in Form von Blitzen sichtbar und als Donner zu hören, entweder von Wolke zu Wolke oder von Wolke zur Erde. Viel mehr ist aber nicht bekannt. Das Übelste an diesem Phänomen ist daher seine Unberechenbarkeit. Ob der Blitz einschlägt, wo er das tun wird und was dabei passiert, ist schlichtweg nicht vorhersehbar. Alles hierzu Geäußerte und Veröffentlichte hat den Charakter von Faustformeln.

Es gilt unter Experten noch als Konsens, dass Blitze bevorzugt in erhöhte Gegenstände einschlagen, die gut leitfähig sind und eine Verbindung zur Erde haben. Auf die Segelyacht übertragen bedeutet dies, dass ein Blitz bevorzugt im Bereich vom Masttopp bis zur Saling einschlagen würde. Schiebt die Yacht Lage, könnten jedoch auch Salinge, Wanten oder Stagen zu Blitz-Einschlagspunkten werden.

So entstehen Gewitter

Was die Entstehung betrifft, wird zwischen Wärme- und Frontgewittern unterschieden.

Wärmegewitter

Wärmegewitter kommen an Land meist in der zweiten Hälfte eines heißen Sommertages vor. Die Erdoberfläche erwärmt sich allmählich, die Luft wird warm und feucht – schwül – und steigt auf. In der Höhe ist die Luft erheblich kälter. Erreicht diese Differenz die sogenannte Auslösetemperatur, gibt es Gewitter.

Über dem Wasser treten Wärmegewitter nur in seltenen Fällen auf und dann nachts. Das klassische Sommergewitter sucht daher vor allem die Binnenreviere heim. Hat es der Segler auf See mit Blitz und Donnergrollen zu tun, handelt es sich meist um Frontgewitter. Die sind weitaus unangenehmer, weil sie mit heftigen Böenwalzen einhergehen.

Frontgewitter

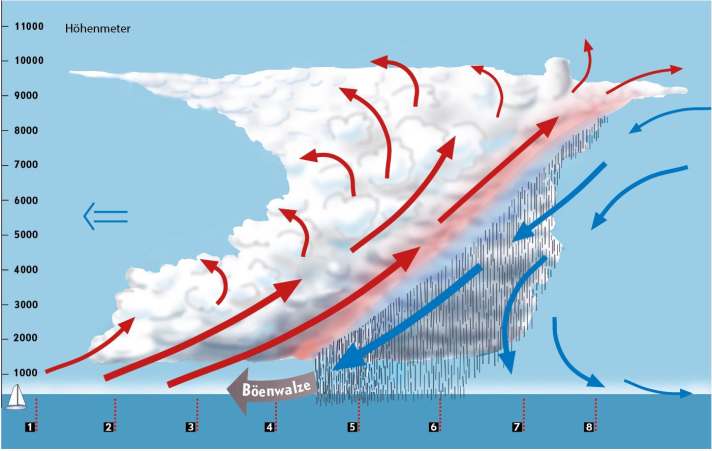

Frontgewitter entstehen, wie es der Name schon ahnen lässt, wenn sich die kalte Luft einer durchziehenden Front unter die feuchtwarme Luft schiebt. Der weitere Ablauf ist bei beiden Gewitterarten gleich. Allen mit ihnen verbundenen Phänomenen liegt das Geschehen in einer Cumulonimbus-, einer Gewitterwolke, zugrunde.

Vor einem typischen Sommergewitter an Land ist die Entstehung der Gewitterwolke gut zu beobachten. Langsam bildet sie sich aus den aufquellenden Cumuli, den Schönwetterwolken. Diese wachsen turmartig an und fransen nach oben hin aus. Es entsteht ein regelrechter Amboss. Der verrät zugleich die Zugrichtung des Gewitters. Denn er wird in Windrichtung ausgeweht, und in diese Richtung zieht er auch – mit dem Wind. Der kann da oben allerdings ganz anders wehen als nahe der Erdoberfläche.

Typischer Verlauf eines Gewitters

- Flaute Der Wind schläft nahezu völlig ein. Es wird dunstig. Wolken häufen sich.

- Winddreher Es brist aus einer völlig anderen Richtung als noch kurze Zeit vorher.

- Böenwalze Hinter der Kimm erscheint eine schwarze Wolkenwulst. Noch bevor sie das Schiff erreicht, wird dieses in einer Böenwalze mit deutlich über 6 Beaufort gebeutelt.

- Starkregen Aus der schwarzen Unterseite der Gewitterwolke kommt heftiger Regen, bisweilen auch Hagel.

- Blitz und Donner Die Entladung des Gebildes äußert sich in Blitzen zwischen den Wolken oder zwischen Wolken und Erde, sie sind als Donner zu hören.

- Abkühlung Die Luft kühlt sich infolge des Gewitters drastisch ab.

- Böiger Starkwind Es bleibt heftiger Wind, Stärke und Richtung unstetig.

- Beruhigung Irgendwann tritt endlich wieder Ruhe ein.

Alle Gewitterarten laufen aus physikalischer Sicht gleich ab: Warmluft strömt in der Wolke immer heftiger nach oben, Kaltluft schießt daneben regelrecht in die Tiefe. Das führt zu diversen Effekten: Vor der dunklen Unterseite des Gewitterturms entweicht die Kaltluft in einer gewaltigen Böenwalze. Direkt darunter fallen heftige Regenschauer, es kann sogar zu Hagel kommen. Immer dabei sind Blitz und Donner. Die Luft kühlt sich drastisch ab, und der Wind weht kräftig aus wechselnden Richtungen, bevor sich das Wettergeschehen endlich wieder beruhigt.

Hinweise auf Gewitter sind neben den Wolken auch weit entfernte Blitze, die als Wetterleuchten wahrgenommen werden. Außerdem bilden sich häufig starke Dunstschichten. Bei solchen Anzeichen sollten der Süd- und der Westquadrant aufmerksam beobachtet werden. Aus dieser Richtung ziehen die Gewitterwolken auf unseren Revieren meist auf.

So entstehen Blitze

Gewitter erkennen

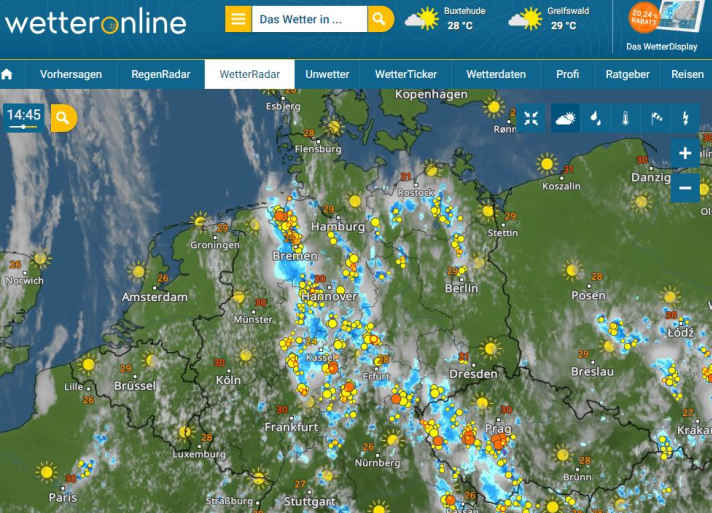

Via Internet

Gut zu erkennen sind Gewitter in den dafür vielfältig zur Verfügung stehenden Internetdiensten und Apps. Sie zeigen sehr gut die Heftigkeit, die Zugrichtung sowie den zeitlichen Verlauf von Gewittern an.

Per Radio

Wer es altmodischer mag oder keine Internetverbindung hat, kann das Radio auf Mittelwelle einschalten. Unregelmäßiges Knistern deutet gleichfalls auf ein Gewitter in der Umgebung hin.

Mit Faustregel

Sind Blitz und Donner wahrzunehmen, kann auch die Entfernung des Gewitters bestimmt werden – denn der Schall legt pro Sekunde 330 Meter zurück. Die Sekunden zwischen Blitz und Donner durch drei geteilt ergeben also die Entfernung in Kilometern.

So gut wie Gewitter an und über Land zu erkennen sind, so schwer ist es auf See, die Böenwalze eines Frontgewitters auszumachen. Oft ist die dazugehörige dunkle Wolkenwulst erst zehn bis 15 Minuten vor Ausbruch des Gewittersturms zu erahnen, weil sie so tief liegt und erst spät hinter dem Horizont hervorkommt. In dieser Zeit muss die Crew sich und ihr Schiff auf Böen jenseits der 6 Beaufort vorbereiten.

So gefährlich sind Blitze für Yachten

Es kommt höchst selten vor, dass der Blitz in eine Yacht einschlägt. Die meisten durch Blitzschlag verursachten Schäden an Booten entstehen durch Induktionsspannungen, die immer dann auftreten, wenn der Blitz in der Nähe einschlägt – meist ins Wasser. Bei diesen Schäden handelt es sich in der Regel um zerstörte Elektronik, nicht etwa um strukturelle Schäden an der Yacht.

Wenn doch mal der seltene Fall eintritt, dass sich der Blitz über das Rigg den Weg ins Schiff sucht, sind verschiedene Szenarien denkbar. Allen liegt zugrunde, dass der Blitz im Endeffekt den Weg ins Wasser sucht. Wird er nicht wirksam dorthin abgeleitet, kommt es in der Regel zu Schäden. Sie reichen vom Ausfall der gesamten Elektronik über Kabelbrand bis hin zu ganzen Löchern im Rumpf.

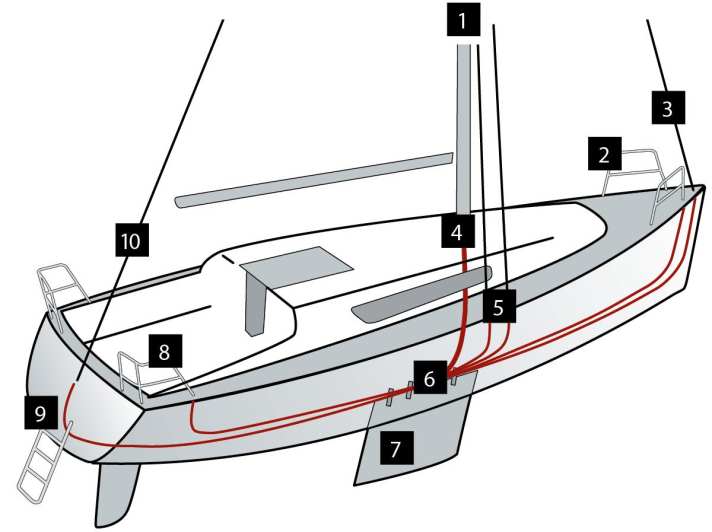

Es gibt effektive Vorkehrungen, die den Blitz ins Wasser ableiten und dadurch Schaden von Schiff und Besatzung abwenden. Dabei ist aus technischer Sicht zwischen verschiedenen Maßnahmen zu unterscheiden.

Den Blitz ableiten

Zunächst ist für eine gute Ableitung zu sorgen. Besteht der Mast aus Aluminium, kann er selbst als Blitzfänger dienen. Ist er aus Holz, muss er mit einem ausreichend dicken Kabel leitfähig und mit einem Blitzfänger im Topp ausgestattet werden. Ein solcher ist auch auf einem Alurigg sinnvoll, wenn er den Antennenwald überragt und damit die Chance besteht, dass der Blitz nicht dort einschlägt und Schaden anrichtet.

Als mögliche Einschlagspunkte müssen Mast, Wanten, Stagen sowie Bug- und Heckkorb sorgfältig geerdet werden.

- Masttopp Ein Blitzfänger sollte die Antennen etwa 30 Zentimeter überragen. Auf Holzmasten wird er über ein 16-Quadratmillimeter-Kabel mit Kiel oder Erdungsplatte verbunden.

- Bugkorb Wird mit 16-Quadratmillimeter-Kabel direkt geerdet.

- Vorstag Wird mit 16-Quadratmillimeter-Kabel direkt geerdet.

- Mastfuß Hier kommt im Ernstfall die Hauptlast zusammen. Er wird mit einem 35-Quadratmillimeter-Kabel geerdet.

- Püttinge Die Püttinge werden zusammengelegt und mit einem 16-Quadratmillimeter-Kabel je Seite geerdet.

- Kielbolzen Wird der Metallkiel als Erdung benutzt, laufen hier alle Erdungskabel zusammen.

- Metallkiel Ein untergebolzter Kiel aus Blei oder Eisen ist die beste Blitzableitung. Er darf allerdings nicht durch eine Versiegelung vom Wasser völlig isoliert sein.

- Heckkorb Wird mit 16-Quadratmillimeter-Kabel direkt geerdet.

- Badeleiter Wird ins Wasser geklappt sowie im Boot geerdet und wirkt damit als zusätzliche Ableitung.

- Achterstag Wird mit 16-Quadratmillimeter-Kabel direkt geerdet.

Auf Metallschiffen ergibt sich diese Blitzerde ohne weiteres Zutun. Materialbedingt findet der Blitz, sollte er ins Rigg einschlagen, den Weg über den Rumpf ins Wasser. Und einen weiteren Vorteil hat die Crew von Stahl- oder Aluminiumyachten: In ihrem Inneren befindet sie sich in einem faraday-schen Käfig und ist damit vor direktem Blitzschlag sicher.

Anders auf Holz- oder Kunststoffyachten, hier muss die Blitzerde erst hergestellt werden. Werftseitig wird diese oftmals weggelassen und nur eine Erdung über die Wanten installiert. Was im Einzelfall zu tun ist, sollte an Bord mit einem Sachverständigen beraten werden, denn jede Yacht hat ihre Eigenheiten.

Das Prinzip jedoch ist immer gleich: Wanten, Stagen, Mast, Bug- und Heckkorb werden durch geeignete Kabel und Klemmen mit dem Wasser in Verbindung gebracht. Das kann über die Kielbolzen geschehen, wenn der Metallkiel nicht durch einen wasserdichten GFK- oder Farbaufbau versiegelt ist, oder über den Anschluss an eine Erdungsplatte. Die sollte außen am Rumpf angebracht werden und eine Fläche von mindestens einem halben Quadratmeter haben – je größer, desto besser.

Als blitzstromgeeigneter Leiterquerschnitt für blitzstromführende Bauteile gelten 8 Quadratmillimeter bei Kupfer und 16 Quadratmillimeter bei Aluminium. Ein Kompromiss der Sorte „besser als gar nichts“ ist ein unter den Kiel gezogenes starkes Kupferseil, das stramm mit Klemmen an Mast und Stagen befestigt wird.

Vorsicht beim DIY-Blitzschutz: Wird nicht alles sachgerecht verkabelt, kann man sich schnell eine “Batterie” basteln. Kommt das Boot dann ins Salzwasser, kann es an unterschiedlichen Stellen in der Verkabelung zu Korrosion kommen.

Ein weiterer Schritt im wirksamen Blitzschutz ist der Potenzialausgleich sämtlicher metallischer Bauteile untereinander, die nicht an der Blitzerde angeschlossen sind. Das können Relingsstützen sein, die Steuersäule, der Motor, Tanks, Ruderkoker und dergleichen mehr.

Diese Bauteile sollten an die Sammelleitung der Betriebserde des Schiffs angeschlossen werden, um zu vermeiden, dass unterschiedliche Spannungen über die Besatzungsmitglieder ausgeglichen werden, die sie berühren. Denn es ist davon auszugehen, dass diese Teile sich infolge eines Blitzeinschlags durch Streuspannung unterschiedlich stark aufladen und diese Spannung abgeführt werden muss. Die gesamte Installation hat natürlich auch Nachteile, denn sie bedarf der Wartung und wirkt nur, wenn nicht infolge von schleichender Korrosion die Leitfähigkeit beeinträchtigt ist. Außerdem fördert sie elektrische Korrosion und Lochfraß.

Zu guter Letzt verdient der Schutz der empfindlichen Elektronik Beachtung. Sie ist schnell dahin, es reicht die induktive Beeinflussung, wenn der Blitz in der Nähe einschlägt. Abhilfe schafft nur ein ganzes Maßnahmenpaket. Es beginnt mit der Abschirmung der Leitungen durch Kabelkanäle aus Metall. Dann sind Blitzstrom- und Überspannungsableiter zu installieren, und zwar sowohl am Netz als auch an den Signalleitungen. Demontierbare Geräte werden im Gewitter in Blechdosen oder dem Backofen aufbewahrt.

Wer alles getan hat, was getan werden kann, darf in doppelter Hinsicht beruhigt sein, sollte er auf See in ein Gewitter geraten. Einmal, weil statistisch gesehen der Hauptgewinn im Lotto realistischer ist als ein Blitzschlag unterwegs. Andererseits, weil ein gut installierter Blitzschutz mit hoher Wahrscheinlichkeit die schlimmstmöglichen Schäden am Schiff verhindert.