Navigation: Routing – die Vorbereitung der Tagesstrecke vor dem Auslaufen

Sven M. Rutter

· 25.07.2024

Mag das perfekte Segelwetter auch sofort aufs Wasser locken – je mehr Zeit und Muße in die Vorplanung eines Törns investiert werden, desto entspannter gestaltet sich später das Segeln. Bei mir erstrecken sich diese Planungen oft über mehrere Phasen, die sich in der Praxis nicht immer klar voneinander abgrenzen lassen. Grob gefasst, findet die navigatorische Törnplanung auf drei zeitlichen Ebenen statt: zu Hause im Vorfeld des Törns, vor dem Ablegen an Bord sowie unterwegs auf See.

Navigations-Serie

- Folge 1: Terrestrische Standortbestimmung

- Folge 2: Vom Kartenkurs zum Kompasskurs und Koppelnavigation

- Folge 3: Einberechnung von Wind und Strom

- Folge 4: GPS-Wegpunktnavigation – Tipps und Tricks und häufigste Fehler

- Folge 5: Routing – die Vorbereitung der Tagesstrecke vor dem Auslaufen

Die erste Phase der Navigation beginnt schon Wochen vor dem Törnstart. Dabei schaue ich mich zunächst nach nützlichen Revierinformationen und -unterlagen um. Dies können zum einen Informationen aus dem Internet oder aus Zeitschriftenartikeln sein – zum Beispiel Reise- und Revierberichte, Törn- und Etappenvorschläge sowie Ähnliches mehr. Zum anderen recherchiere ich nach geeigneten nautischen Unterlagen für eine sichere Navigation.

Diese Phase spannt also einen recht weiten Bogen von eher touristischen Aspekten mit Blick auf eine ansprechende Routengestaltung bis hin zu handfesten seemannschaftlichen Erwägungen.

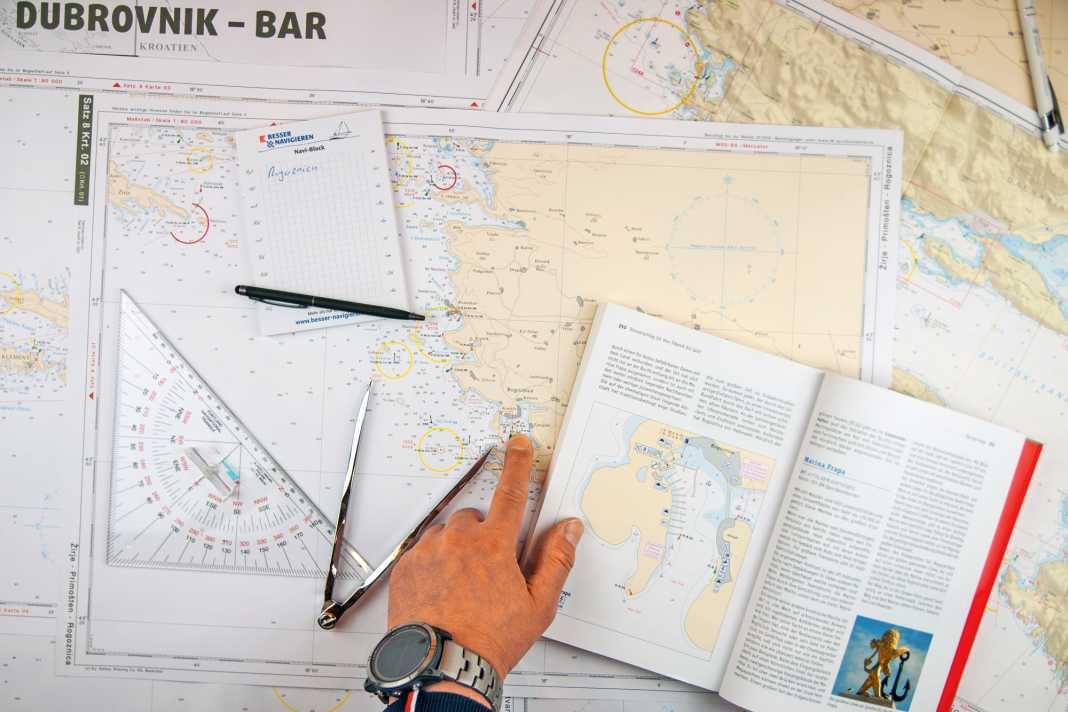

Navigation mit dem Finger über die Seekarte

Mit Blick auf eine sichere Navigation zählt die Auswahl geeigneter Seekarten sowie von Revierführern und Hafenhandbüchern zu den wichtigsten Vorbereitungsmaßnahmen. Diese Unterlagen schaffe ich mir auch bei Chartertörns stets selbst an. Der überschaubaren Investition steht ein ungemeiner Nutzen gegenüber, da nur damit eine belastbare Planung möglich ist. Hinzu kommt, dass man bei Chartertörns nie weiß, auf welchem Stand und in welchem Zustand die an Bord befindlichen Navigationsunterlagen sind. Ich betrachte sie schlicht als Teil der obligatorischen persönlichen Ausrüstung, ohne die ich nicht losfahren würde – wie Segelschuhe und Mütze, die müssen mit.

Nachschlagewerk

Das Handbuch „Besser navigieren“ von Sven M. Rutter umfasst neben den Themen der klassischen Navigation ebenso den Einsatz aktueller Navigationselektronik.

- Weitere Infos: www.besser-navigieren.de

Obendrein trägt es zur Vorfreude bei, schon einmal mit dem Finger über die Seekarte zu segeln. Die erste Orientierung kann an einer kleinmaßstäblichen Planungskarte erfolgen. Sobald jedoch ein bestimmter Revierbereich als potenzieller Törnabschnitt in Betracht gezogen wird, sollte Kartenmaterial in größerem Maßstab mit hinzugezogen werden. Komplette Sportbootkartensätze für ein Revier bieten mit ihrer abgestimmten Zusammenstellung unterm Strich meist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ähnliches gilt für die Nutzung von elektronischen Seekarten: Zunächst könnte man sich zum Beispiel auch mit Hilfe kostenloser Online-Karten einen ersten Überblick verschaffen. Sobald die Planungen aber konkreter werden, sollte man besser einen vollwertigen Kartensatz mit allen verfügbaren Informationen erwerben.

Spickzettel anlegen

Anhand des gekauften Kartenmaterials mache ich mich schon zu Hause mit allen Eigenheiten des Reviers vertraut: Distanzen, Tiefenverläufe, Verkehrsführung, Befahrensbeschränkungen durch Sperr-, Nuturschutz- und Verkehrstrennungsgebiete, Brücken- oder Schleusenpassagen und so weiter. Dabei erstelle ich erste Notizen zu möglichen Etappen und navigatorischen Besonderheiten.

In Tidenrevieren ziehe ich bei der Vorplanung auch die wichtigsten Gezeitenunterlagen mit heran. Schließlich bestimmen die zu erwartenden Gezeitenströme das Fortkommen und damit die möglichen Etappenlängen (siehe Folge 3), die Gezeitenhöhen die anlaufbaren Häfen. Auch dazu mache ich mir Notizen, zum Beispiel: „Streckenabschnitt mit erheblichen Stromgeschwindigkeiten“, „Hafen nur zwei Stunden um Hochwasserzeit anlaufbar“ und Ähnliches.

Noch ein wichtiger Faktor der Navigation ist die Topografie des Reviers, über die wiederum das Kartenmaterial Aufschluss gibt. So ist an Steilküsten womöglich mit Kap- und Düseneffekten sowie häufig auch mit tückischen Fallwinden zu rechnen.

Hinzu kommt der zu erwartende Seegang, beispielsweise an Flachstellen, hinter Inseln und so weiter. Auch solche Überlegungen münden im Rahmen des Routings in entsprechenden Notizen. Diese dienen als persönlicher Leitfaden für die Planung eines optimalen Törnverlaufs. Je mehr Gedanken ich mir diesbezüglich schon vor Törnbeginn mache, desto besser kann ich später den Segelurlaub genießen.

Sehnsuchtsorte aufspüren

Parallel durchforste ich die angeschafften Revierführer nach attraktiven Häfen und Ankerplätzen. Dabei schaue ich mir die zugehörigen Hafenpläne an, mache mir ein erstes Bild von der Ansteuerung, prüfe den Schutz bei verschiedenen Windrichtungen und informiere mich über Gastliegeplätze und Versorgungsmöglichkeiten. Hier verlasse ich mich nie auf eine Quelle allein. Denn Revierführer setzen oft unterschiedliche Schwerpunkte, sodass man selten in einem Werk alle Aspekte gleichermaßen berücksichtigt findet.

Wie bei den Seekarten spielt bei der Navigation außerdem die Aktualität eine wichtige Rolle. Insbesondere Hafenpläne sollten auf dem neuesten Stand sein, um hinsichtlich Ansteuerung und Wassertiefen keine bösen Überraschungen zu verursachen.

Zugleich informiere ich mich über notwendige Formalitäten, spezielle Verkehrsregelungen und typische Yachtgebräuche im Revier. Welche Boots- und Crewdokumente werden bei der Einreise und in den Häfen verlangt? Wie wird dort typischerweise angelegt und festgemacht? Brauche ich für bestimmte Ziele, zum Beispiel in Naturschutzgebieten, eine vorherige Genehmigung, was setzt deren Erteilung voraus, und wo kann ich solche Dokumente überhaupt beantragen?

Ein letzter Check der ausgewählten Ziele erfolgt unmittelbar vor Törnantritt über das Internet, um gleichermaßen über kurzfristige Sperrungen und Ähnliches informiert zu sein.

Ein Blick in die Statistik

Die Recherche im Vorfeld umfasst obendrein die typischen Wind- und Wetterverhältnisse, die während der veranschlagten Törnzeit im Revier zu erwarten sind. Auch dazu finden sich in guten Revierführern hilfreiche Angaben. Insbesondere regionale Wind- und Wettererscheinungen sollten dort erwähnt sein.

Informationen zu den allgemeinen Wetterverhältnissen vor Ort erhält man außerdem problemlos über das Internet. Auf zahlreichen Wetter-Seiten wie beispielsweise Wetter-Online oder Windfinder und auch in beliebten Wetter-Apps wie Windy können statistische Daten zu zentralen Wetterparametern an einzelnen Orten abgerufen werden. Damit erhält man einen ersten Eindruck von den mittleren Windverhältnissen, der Durchschnittstemperatur sowie der Sturm- und Niederschlagswahrscheinlichkeit im Törnmonat.

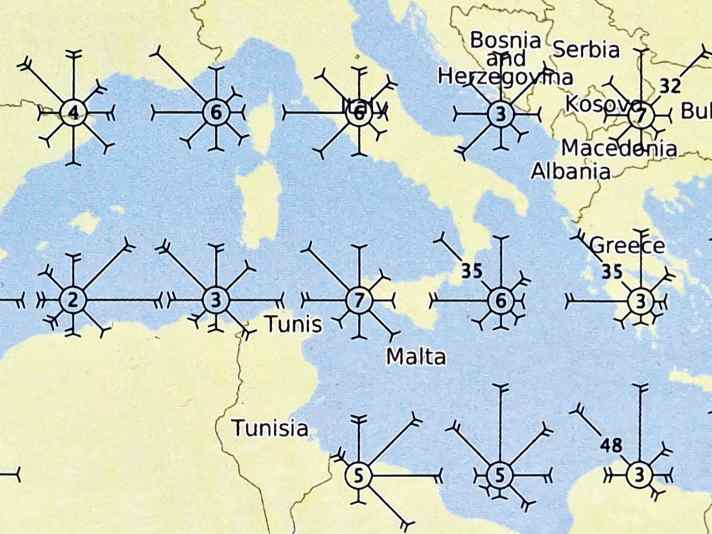

Hinzu kommen sogenannte Pilot Charts beziehungsweise Monatskarten mit „Windsternen“, welche die statistisch häufigsten Windrichtungen und -stärken in einzelnen Seegebieten für jeden Monat abbilden. Sie werden von hydrografischen Instituten wie unter anderem dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und dem britischen UKHO („Admiralty Routeing Pilot Charts“) herausgegeben. Auch manche Sportbootkartenanbieter wie zum Beispiel der NV-Verlag in Eckernförde haben Planungskarten mit Windsternen im Programm.

Natürlich treffen statistische Daten nicht immer ins Schwarze. Aber immerhin liefern sie wertvolle Anhaltspunkte dafür, was einen wahrscheinlich erwarten wird. Daraus lässt sich wiederum ableiten, welche Routenverläufe voraussichtlich eher ungünstig wären – weil es beispielsweise meist gegenan gehen dürfte oder der angepeilte Liegeplatz zur häufigsten Windrichtung nicht hinreichend geschützt ist.

Der große Plan

Als Ergebnis dieser Vorplanungen entsteht eine Liste, die bereits einen kompletten Törnverlauf mit allen Stationen über die gesamte Dauer skizziert. Diese Aufstellung umreißt sozusagen den Idealverlauf, berücksichtigt sowohl die Wunschziele als auch alle wesentlichen seemannschaftlichen Aspekte auf Basis der vorliegenden Informationen.

Zu den seemannschaftlichen Aspekten gehört ebenfalls eine realistische Einschätzung der persönlichen Möglichkeiten und Grenzen. Welche Tagesdistanzen traue ich mir und der Crew zu? Sind Ansteuerungen im Dunkeln und Nachtschläge möglichst zu vermeiden oder grundsätzlich kein Problem? Welche Wetterbedingungen könnten für uns grenzwertig werden?

Dementsprechend sind die Etappenlängen anzusetzen und zeitliche Sicherheitspolster für eine verspätete Ankunft bei wenig Wind sowie eventuelle Abwettertage mit einzuplanen. Hier hilft entsprechendes Vorauskoppeln (siehe Folge 2). Sollten diese Sicherheitspolster nicht gebraucht werden, lässt sich immer noch spontan ein Badestopp oder gar ein zusätzlicher Hafentag einschieben.

Mir ist es in all meinen Segeljahren trotzdem noch nie gelungen, meinen Idealplan eins zu eins umzusetzen. Deshalb binde ich auch immer gleich mögliche Alternativen mit ein – quasi eine zweit- und drittbeste Lösung. Was wäre die beste Alternative, wenn wir im angepeilten Hafen keinen Liegeplatz mehr bekommen? Wie ließe sich die Planung anpassen, wenn uns auf einem Streckenabschnitt das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht? Wo finden wir guten Schutz bei aufziehendem Unwetter?

Je umfangreicher die Liste ausfällt und je mehr Aspekte sie berücksichtigt, desto leichter fällt es später, sich auf unerwartete Schwierigkeiten einzustellen. Dann greift man einfach zum sprichwörtlichen Plan B. Obendrein läuft man nicht so schnell Gefahr, unter Zeitdruck zu geraten, wenn man den tatsächlichen Törnverlauf regelmäßig mit den ursprünglichen Planungen abgleicht. Der Idealplan dient diesbezüglich als eine Art Roadmap.

Realitäts-Check für die geplante Navigation

Sobald es endlich losgeht und ich mich an Bord eingefunden habe, beginnt die zweite Phase. Wobei sie mit Blick auf das Wetter auch schon etwas früher startet. Denn in den letzten Tagen vor Törnstart verfolge ich bereits genau die aktuelle Wetterentwicklung im Revier. Dabei schaue ich mir insbesondere Bodendruckkarten an, um mich mit der großräumigen Verteilung der wetterbestimmenden Druckgebilde (Hochs und Tiefs), etwaigen Frontensystemen sowie deren Verlagerung vertraut zu machen: Wie gestaltet sich die aktuelle Wetterlage im Revier und welche weitere Wetterentwicklung ist zu erwarten?

Dies veranlasst mich oft bereits zu ersten Anpassungen meiner Planungen. So ist mein ursprünglich angepeilter Idealverlauf mitunter schon vor dem ersten Ablegen wieder Makulatur. Aber ich habe ja geeignete Alternativen in der Hinterhand.

An Bord lege ich unmittelbar vor Törnstart schließlich die finale Roadmap fest. Dann konnte ich bei einem Chartertörn auch die Yacht eingehend inspizieren, kenne deren Möglichkeiten und Grenzen und habe aktuellste Informationen zu Wetter und Revier eingeholt. All dies ermöglicht mir sozusagen einen abschließenden Realitäts-Check.

Flexibel bleiben

Die dritte Planungsphase erstreckt sich über den gesamten Törnverlauf. Denn selbst bei einer lediglich ein- oder zweiwöchigen Törndauer lässt sich nicht alles schon am ersten Tag vorhersehen.

Dies gilt insbesondere für das Wetter, dessen Entwicklung ich über den gesamten Törnverlauf aufmerksam beobachte. Das schließt eine fortlaufende Dokumentation des sogenannten Bordwetters im Logbuch ein (Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchte, Bewölkung, Windrichtung und -stärke). Daraus kann ich ableiten, wo im großräumigen Wettergeschehen ich gerade herumschippere, was mich diesbezüglich als Nächstes erwartet und ob lokale Effekte das Wetter vor Ort beeinflussen.

Neben dem Wetter können vielfältige weitere Sachverhalte wie zum Beispiel technische Probleme, gesundheitlich angeschlagene Crewmitglieder oder Versorgungsengpässe – wenn etwa mangels Wind der Treibstoff knapp wird – den Törnplan unterwegs durcheinanderbringen.

Manchmal sind es auch positive Dinge, wenn man sich zum Beispiel entschließt, an einem besonders schönen Ort länger zu verweilen oder einen herrlichen Segeltag noch etwas auszudehnen. All dies erfordert kontinuierliche Plananpassungen.

Jeden Tag aufs Neue

Die Tagesroute mit ihren einzelnen Wegpunkten repräsentiert somit grundsätzlich eine tagesaktuelle Planung, die oft auch erst am Morgen vor dem Ablegen finale Gestalt annimmt.

Hier fließen wiederum neueste Informationen mit ein: Welche Windverhältnisse sind für heute vorhergesagt? Welche Kurse zum Wind stehen auf der geplanten Etappe an? Welche Geschwindigkeiten werden wir dabei voraussichtlich erzielen und welche Streckenlänge ist vor diesem Hintergrund realistisch? Erst wenn das geklärt ist, lege ich das Tagesziel endgültig fest und stecke meine Route dorthin ab.

Abschließend überprüfe ich die geplante Tagesstrecke noch einmal auf etwaige Gefahrstellen und sonstige Besonderheiten. An jeder Stelle, an der unterwegs meine Aufmerksamkeit erforderlich ist – sei es eine anstehende Kursänderung oder eine mögliche Gefahr –, wird ein Wegpunkt gesetzt. Dadurch vermeide ich, neuralgische Punkte zu übersehen (siehe auch die Tipps zur Wegpunktnavigation in der vorangegangenen Folge).

Darüber hinaus mache ich mich schon vor dem Ablegen mit den Details und Anmeldeformalitäten des Zielhafens vertraut (Online-Reservierungsmöglichkeiten, UKW-Kanal, Lage der Gastliegeplätze etc.).

Entspanntes Absegeln

Als Schiffsführer lasse ich übrigens meine Crew an meinen Überlegungen zur Routenplanung und Navigation stets teilhaben. Schließlich sitzen wir buchstäblich alle in einem Boot, und manchmal hat jemand mit einem unverstellten Blick im Einzelfall vielleicht sogar noch eine bessere Idee. Wenn man neu in einem Revier ist, kann auch ein Austausch mit den Stegnachbarn hilfreich sein. Schon oft habe ich dabei wertvolle Tipps und Hinweise für den nächsten Streckenabschnitt erhalten.

Sofern nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, wird die abgesteckte Tagesroute schließlich konsequent abgefahren, denn unterwegs kümmere ich mich lieber ums Segeln als um navigatorische Planungen. Und es verleiht ein gutes Gefühl, dass auf der sorgsam und unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte ausgetüftelten Strecke zumindest in navigatorischer Hinsicht eigentlich nichts mehr passieren kann.

Nun gilt es nur noch aufzupassen, nicht unverhofft vom Weg abzukommen. Aber wer die Tipps in den vorangegangenen Folgen beherzigt, sollte mit der Navigation kein Problem haben.

Orakel in Sternform

Windsterne in sogenannten Pilot Charts (Monatskarten) geben für ihre Kartenposition die statistische Verteilung der vorherrschenden Windrichtungen und -stärken im Bezugszeitraum an – meist für einen bestimmten Monat des Jahres. Die ein wenig an Eisblumen erinnernden Figuren weisen in aller Regel acht Arme auf, die um ein kreisförmiges Zentrum angeordnet sind und für die Hauptwindrichtungen stehen.

Die Arme symbolisieren Windpfeile und tragen wie richtige Pfeile am Ende kleine Federn beziehungsweise Fiedern, deren Anzahl und Anordnung die durchschnittliche Windstärke angibt. Es existieren auch abweichende Darstellungsweisen, bei denen die Windpfeile in Balken auslaufen, welche die statistische Verteilung bestimmter Windstärken angeben. Im Zweifelsfall hilft ein Blick in die Legende. Die Länge der Arme steht für die Häufigkeit der betreffenden Windrichtung in Prozent. Die Zahl im kreisförmigen Zentrum gibt Aufschluss über die Häufigkeit von Calmen (schwach umlaufende Winde). So lässt sich auf einen Blick erkennen, aus welcher Richtung und mit welcher Stärke der Wind im entsprechenden Monat am häufigsten weht. Routeing Charts für Ozeanpassagen liefern zudem Aufschluss über die typischerweise vorherrschenden Oberflächenströmungen.