Die Artikelserie

Die Logge geht fast immer falsch. Sogar wenn die Hersteller jeden Geber im Schlepptank kalibrieren würden, kämen nach dem Einbau im Schiff keine vernünftigen Daten heraus. Rumpfform und Einbauort verändern die Strömung des am Rumpf entlangfließenden Wassers. Zu allem Überfluss variiert die Fehlergröße mit der Geschwindigkeit. Oft hängt die Anzeige auch davon ab, auf welchem Bug gesegelt wird oder ob das Schiff unter Maschine läuft. Nahe der Rumpfgeschwindigkeit können es leicht mal ein bis zwei Knoten zu viel auf dem Display sein. Da sich bei praktisch allen Yachtloggen nur an einem einzigen Faktor drehen lässt, ist exaktes Justieren für sämtliche Geschwindigkeiten nicht möglich.

Deshalb ist die Logge wichtig

Gleichwohl hängt von den Daten der Logge einiges ab. Falls tatsächlich einmal gekoppelt werden muss, ist sie die einzige Referenz für die zurückgelegte Strecke. Und in Instrumentensystemen basieren die Berechnungen von Stromversatz, wahrem Wind, geografischer Windrichtung und Wendewinkel auf der Geschwindigkeit durchs Wasser.

Die Logge justieren

Damit das alles wenigstens annähernd passt, behilft man sich mit dem Justieren der Logge bei der durchschnittlichen Geschwindigkeit der Yacht unter Segeln. Alle anderen von der Logge abhängigen Werte sind folglich auch nur bei dieser Geschwindigkeit korrekt. Das wird vor allem beim Flautenschleichen oder im Surf bei Starkwind deutlich. Besonders nervig ist das Ganze, wenn sich auf diese Weise die Kreuz um unnötige Wenden verlängert oder aus einem vermeintlich schnellen Raumschotskurs ein Geigen platt vor dem Laken wird.

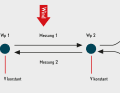

Mit ein bisschen Zeit ist das Justieren der Logge eigentlich ganz einfach: Dieselbe Strecke in möglichst strömungsarmen Gewässern mit konstanter Geschwindigkeit einmal hin und wieder zurück fahren; die dabei anfallenden Daten ergeben den Korrekturfaktor. Damit das Ganze gute Werte liefert, sollte die Strecke mindestens eine Meile messen und keine hohe Welle stehen.

Gerechnet werden nur die beiden geraden Abschnitte zwischen den Mess-Wegepunkten. Die tatsächlich abgefahrene Strecke ermittelt das GPS, die Strecke durchs Wasser wird mit dem Tagesmeilenzähler erfasst. Der Korrekturfaktor ergibt sich dann aus der GPS-Strecke geteilt durch die Log-Strecke.

Anschließend wird der bisher im Instrument vermerkte Korrekturwert damit multipliziert und als neuer Korrekturfaktor gespeichert.

Fehlerquellen beim Messen

Da sich die Strömungsverhältnisse am Rumpf zwischen Motorfahrt und dem Segeln unterscheiden können, sollte beim Messen gesegelt werden. Für gleiche Verhältnisse auf dem Hin- und Rückweg eignet sich nur ein Kurs mit 90 Grad wahrem Windeinfall. Der beste Kompromiss ist es, die Werte bei der durchschnittlichen Geschwindigkeit zu ermitteln, die für die Törnplanung angesetzt wird.

Weitere Fehlerquellen bei der Geschwindigkeitsmessung sind Bewuchs am Paddelrad, der lässt sich durch eine dünne Schicht Antifouling verhindern. Zu viel Farbe kann Fehler verursachen, denn manche Anstriche quellen im Wasser auf, dann genügen die Spaltmaße nicht mehr, und das Rad schleift.

Das Gleiche passiert, wenn die Lager abgenutzt sind, dann fehlt dem Rad die exakte Führung, und es kann am Gehäuse schleifen. Solche Schäden entstehen durch die Hochdruckwäsche des Unterwasserschiffs. Das direkt getroffene Rädchen dreht dabei wesentlich höher als vorgesehen, gleichzeitig fehlt dem wassergeschmierten Lager das Gleitmittel. Abhilfe: Den Geber vor dem Aufslippen einziehen und sichern, dann können ihm obendrein auch die Krangurte nichts anhaben. Wer zum Malen des Unterwasserschiffs einen Blindstopfen einsetzt, sollte ihn vor dem Abslippen einmal herausnehmen und eventuelle Antifoulinggrate an der Öffnung entfernen.

Mehrere Werte sind sinnvoll

Wer seine Logge für die Koppelnavigation bei wechselnden Wetterverhältnissen fit machen möchte, sollte zusätzliche Korrekturfaktoren für niedrigere und höhere Geschwindigkeiten sowohl unter Segeln als auch unter Maschine notieren und diese bei der exakten Berechnung des Koppelortes berücksichtigen.

Inzwischen nutzen fast alle Hersteller die NMEA 2000 Kombigeber der DST-Serie von Airmar. Diese vereinen nicht nur Logge und Lot, sondern besitzen auch Temperatur-, Kränungs- und Beschleunigungssensoren. Außerdem lassen sie sich über Bluetooth mit der Airmar-App verbinden und unabhängig vom Instrumentensystem direkt Kalibrieren. Neben der automatischen Justierung für eine Geschwindigkeit bietet die App auch die Möglichkeit, eine Korrekturtabelle für unterschiedliche Geschwindigkeiten und Krängungswinkel zu erzeugen. Eine Funktion die bisher ausgewiesenen Regatta-Systemen vorbehalten war.

Das Relingslog als Alternative

Bei einem Technikausfall bedarf es zum Koppeln eines alternativen Geschwindigkeitsmessverfahrens. Dazu wirft man etwas Schwimmfähiges – zum Beispiel einen Apfel – am Bug der Yacht über Bord und stoppt die Zeit, bis der Gegenstand am Heck angelangt ist. Ein Schiff, das eine Fahrt durchs Wasser (FdW) von einem Knoten (kn) macht, legt in einer Sekunde 0,514 Meter zurück (1 kn = 1 sm/Std. = 1.852 m/Std. = 1.852 m/3.600 Sek. = 0,514 m/Sek.). Man bezeichnet diese Strecke als Meridiantertie (MT), die in der Praxis auch auf 0,5 Meter gerundet werden kann. Grundsätzlich gilt: MT pro Sekunde = Seemeilen pro Stunde (= kn).

Jetzt gilt es nur noch zu ermitteln, welche Strecke der Apfel vom Bug bis zum Heck zurückgelegt hat. Ist die Yacht 12 Meter lang, entspricht dies 24 MT (12 m : 0,5 m = 24). Hat der Apfel dafür 6 Sekunden gebraucht, macht die Yacht eine Fahrt durchs Wasser von 4 Knoten: 24 MT in 6 Sek. = 4 MT pro Sek., mithin 4 kn.