Viele Segler überqueren heute ganze Ozeane ohne das geringste Wissen von Astronavigation. Das Risiko, sich ausschließlich auf die Bordelektronik zu verlassen, muss jeder selbst tragen. Doch es gibt auch andere Gründe, weshalb noch immer – und wieder zunehmend mehr – Tausende neuer Sextanten pro Jahr hergestellt und verkauft werden. Zum einen geht es um die intellektuelle Befriedigung, Navigation genau zu verstehen, die Freude daran, dass es tatsächlich exakt funktioniert. Und es spielt auch ein romantischer Aspekt eine Rolle: die Weitergabe einer jahrtausendealten Tradition und Kulturtechnik.

Es gibt tolle Kurse, in denen statt auf die komplizierten Logarithmentafeln auf die einfachere HO249-Methode zurückgegriffen wird, auf der auch die neuen Vorlagen basieren.

Astronavigation wird einfacher

Das bringt rasch Erfolgserlebnisse. Das Problem: Nach ein paar Monaten hat man ohne konstante Übung oftmals vieles wieder vergessen. Zumal die verschiedenen Himmelskörper wie Sonne, Mond, Planeten und Sterne unterschiedlich behandelt werden müssen. Zudem muss die Messung der nur im Dunkeln sichtbaren Körper wie Sterne und Planeten für die Zeit der Dämmerung vorbereitet werden. Wer dann nach der seit über 50 Jahren etablierten Methode mit den HO249-Tafeln navigiert, hat eine klare To-do-Liste mit fünf nacheinander abzuarbeitenden Punkten im Kopf. Eine der ersten Aufgaben lautet, einen in der unmittelbaren Umgebung gelegenen Rechenort zu bestimmen, für den dann Daten aus der Tafel entnommen werden können. Diese Wahl des Rechenortes liegt für den Neuling jedoch nicht ganz auf der Hand.

Es klingt auf den ersten Blick auch absurd: Um einen Rechenort in unmittelbarer Nähe zu seiner Position wählen zu können, scheint man ja erst einmal wissen zu müssen, wo man sich überhaupt befindet – was doch das Ziel der ganzen Übung war, oder?!

Umgang mit Fehlern bei der Astronavigation

Doch genau so geht es: Man muss seine Position erst ungefähr gegisst haben (EP, Estimated Position), um sie danach mittels Astroberechnung exakt bestimmen zu können (Fix). Und das funktioniert wie folgt: Meist ist der Fix des Vortages auf ein paar Meilen genau bestimmt worden. Oder man ist gerade erst von einem Hafen aus losgesegelt. Mit Hilfe des gesegelten Kurses und der Strecke liegt der gekoppelte, gegisste Ort nach 24 Stunden wohl kaum mehr als ein halbes Grad, das heißt 30 Meilen, daneben. Das genügt, um auf eine Genauigkeit von wenigen Meilen für den zu errechnenden Fix zu kommen.

Liegt man wegen tagelang bedeckten Himmels, Sturm oder aus anderen Gründen mit seiner gegissten Position (EP) sehr viel mehr daneben als ein halbes Grad und wählt daher einen Rechenort, der gar nicht in unmittelbarer Nähe liegt, wird das Resultat zwar ungenauer, jedoch nicht komplett falsch. Die Messung des darauffolgenden Tages wird dann wieder auf ein paar Meilen genau.

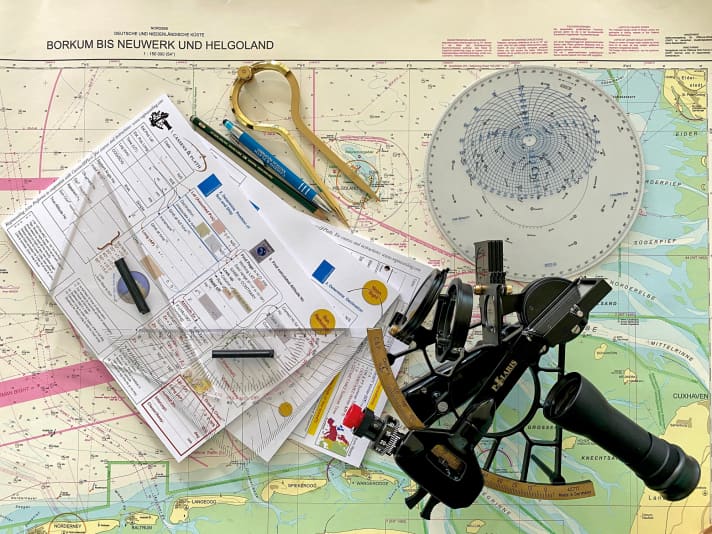

Neue Vorlagen für die Astronavigation

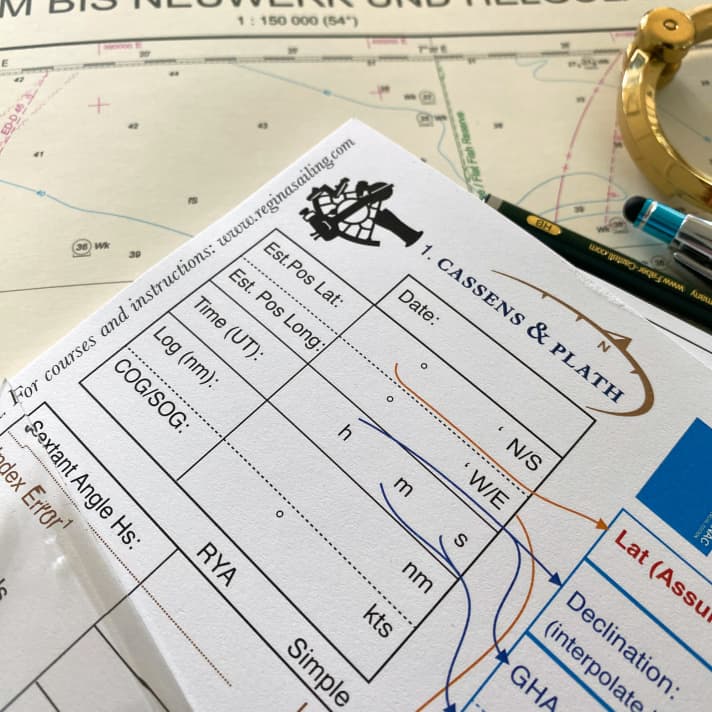

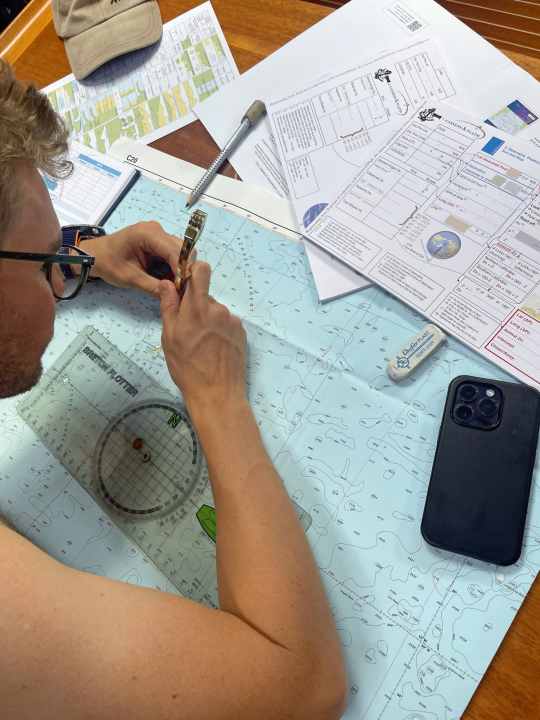

Kontinuierliche Kopplung, also Kurs und Distanz auf der Seekarte für eine näherungsweise Ortsbestimmung einzuzeichnen, ist mithin wichtiger Bestandteil der Astronavigation. Neu entwickelte Vorlagen dienen seit Kurzem als praktischer Leitfaden für alle fünf Schritte nach HO249. Der Astronavigator kann sich damit selbst nach monatelangem Nicht-Benutzen die einzelnen Berechnungsschritte sofort wieder in Erinnerung rufen. Fußnoten dienen dabei als Gedächtnisstützen, und Pfeile zeigen, wo bestimmte vorgegebene oder selbst ermittelte Informationen (Input/Output) weiterverwendet werden sollen. Zugehörige Erklärvideos, wie die Vorlagen zu benutzen sind, gibt es zudem im Internet.

Mehr zum Thema Navigation:

Auf einer einzigen DIN-A4-Seite wird die gesamte Sight Reduction pro Himmelskörper vorgenommen. Für Planeten und Sterne werden gleich mehrere Himmelskörper auf ebenfalls einer Seite simultan vorbereitet und dann auf einer Folgeseite parallel berechnet. So gelangt man an mehrere Standlinien gleichzeitig und dadurch zu einer Position, für die keine Versegelung erforderlich ist. Am Ende können die Standlinien in den neu überarbeiteten Seekartenvordruck eingezeichnet werden, der sowohl für die nördliche als auch für die südliche Halbkugel funktioniert. Analog zu den Vorlagen, werden auf dem Seekartenvordruck praktische Anweisungen und Gedankenstützen gegeben und quasi als universelles Stück Seekarte präpariert.

Wie das Ganze im Detail aussieht beziehungsweise, was wann zu tun ist, ist in der nachfolgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung dokumentiert.

Vom Schießen der Sonne bis zum Einzeichnen der Standlinien in die Seekarte

Schritt 1: die Messung

Input:

- Aufnahme von Zeit, gegisster Position, Kurs, Logge

- Ablesen am Sextanten (Hs)

Output:

- Beobachtete Sonnenhöhe (Ho)

Im ersten Schritt werden auf dem Vordruck alle zu merkenden Kennzahlen notiert, sodass keine für die spätere Berechnung vergessen wird. Festgehalten werden die gegisste Position (EP), die genaue Zeit des Sonnenschusses, der Stand der Logge und der gegisste Kurs sowie die Geschwindigkeit über Grund. Im Schritt eins wird auch der am Sextanten abgelesene Winkel (Hs) notiert und nacheinander über eine Reihe von Korrekturen zur tatsächlich beobachteten Sonnenhöhe (Ho) geleitet.

Schritt 2: das „Nautische Jahrbuch“

Input:

- Gegisste Position (EP, aus Schritt 1)

- Tag und Zeit der Beobachtung (aus Schritt 1)

Output:

- Gewählter Rechenort (Lat, Long)

- Breitengrad der Sonne (Deklination)

- Ortsstundenwinkel (Local Hour Angle, LHA)

Der zweite Schritt beginnt mit dem „Nautischen Jahrbuch“ („Nautical Almanac“). Mit dessen Hilfe gilt es, einen in unmittelbarer Nähe gelegenen Rechenort zu wählen, der dann im dritten Schritt für die Ermittlung von Hc und Azimut eingesetzt werden kann. Als Breitengrad des Rechenortes wird durch Auf-oder Abrunden die nächstgelegene ganzzahlige Breite gewählt.

Die Wahl des Längengrades für den Rechenort ist dagegen etwas gewöhnungsbedürftig. Denn nicht der absolute Längengrad des Rechenortes soll ganzzahlig sein, sondern stattdessen der sogenannte Stundenwinkel zwischen der Sonne (GHA, Greenwich Hour Angle) und dem Rechenort. Es geht also nicht um den absoluten Längengrad, sondern um den relativen Winkel zwischen dem Schiff und der Sonne.

Das ist genial durchdacht, denn der Sonnenhöhe Hc ist es schnuppe, welchen absoluten Längengrad wir haben. Für die Höhe Hc ist nur re-levant, wie Schiff und Sonne zueinander in Relation stehen. Es ist dieser „relative Winkelabstand“ (Stundenwinkel) zwischen Schiff und Sonne, der die Sonnenhöhe bestimmt. Dieser wird Ortsstundenwinkel (LHA, Local Hour Angle) genannt, und genau diesen gilt es nun, ganzzahlig zu bekommen, damit er in der HO249-Tafel in Schritt drei später eingesetzt werden kann.

Die Position der Sonne können wir natürlich nicht ändern, wohl aber den Längengrad unseres Rechenortes, um den es ja geht! Also wird kurzerhand der Längengrad des Rechenortes so gewählt, dass der Ortsstundenwinkel zwischen Schiff und Sonne (LHA) ganzzahlig wird. Wer aufmerksam ist, sieht, dass zwei Felder des Vordrucks für Schritt zwei rot markiert sind, was so viel wie „Bingo!“ bedeutet. Sobald nämlich etwas in Rot erscheint, ist dies eine Größe, die fürs Einzeichnen in die Seekarte in Schritt fünf benötigt wird. Sämtliche roten Resultate landen als gesuchte Größen ganz unten rechts auf dem Vordruck im roten Zielkästchen. Breiten-und Längengrad des Rechenortes sind genau solche roten Resultate, die schon nach Schritt zwei dort eingetragen werden können. Somit ist der Rechenort gewählt. Nun fehlt noch das Azimut und das Intercept, die sich aus Schritt drei beziehungsweise vier ergeben.

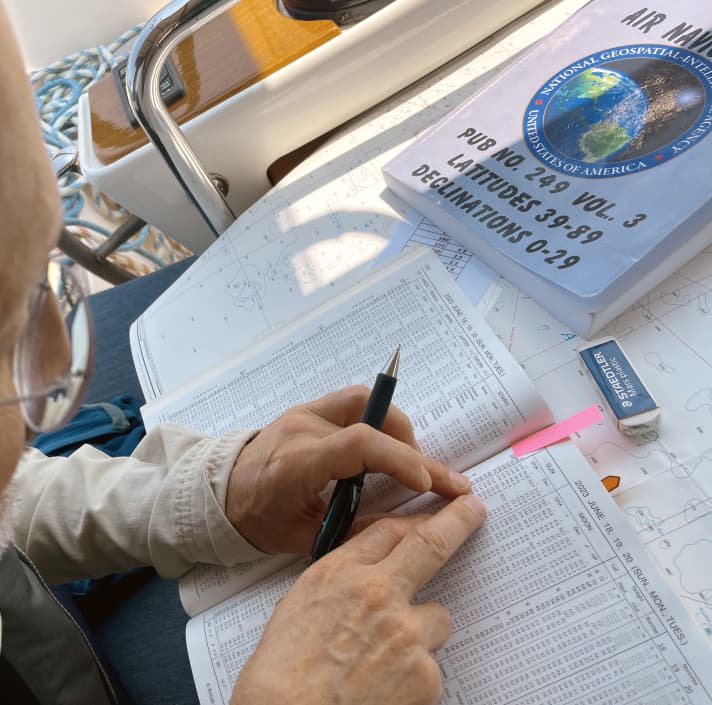

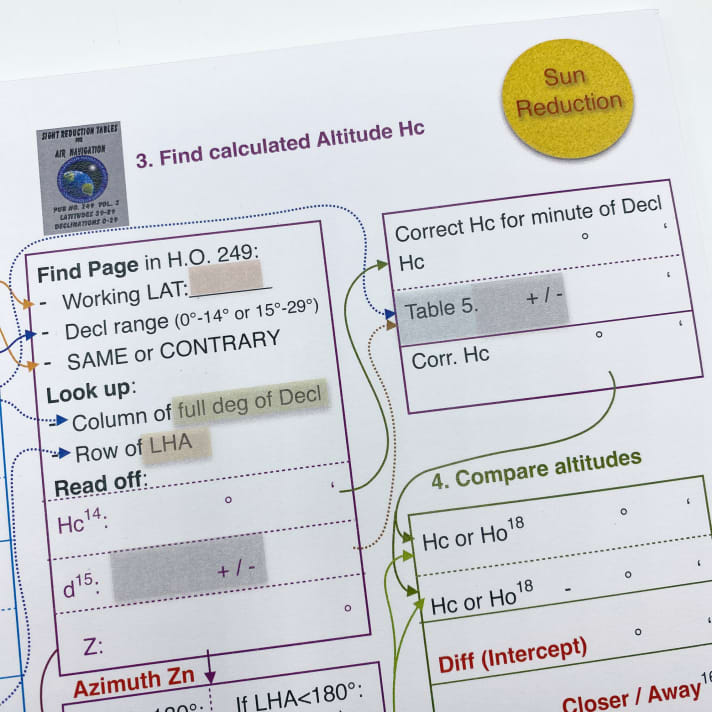

Schritt 3: die HO249-Tafel

Input:

- Ganzzahliger Breitengrad des Rechenortes (aus Schritt 2)

- Ganzzahliger Ortsstundenwinkel (LHA, aus Schritt 2)

- Breitengrad der Sonne (Deklination, aus Schritt 2)

Output:

- Richtung zur Sonne (Zn, Azimut)

- Berechnete Sonnenhöhe (Hc)

Nun legen wir das „Nautische Jahrbuch“ zur Seite, und es geht endlich mit der HO249 weiter, welche die gesuchte Richtung zur Sonne (Azimut) sowie den vorkalkulierten Höhenwinkel (Hc) liefern soll. Schon nach ein paar Schritten und Hilfestellungen auf dem Vordruck lassen sich beide Werte der Tafel entnehmen.

Das Azimut ist in Rot gekennzeichnet und wird somit in das Zielkästchen ganz unten rechts übertragen. Es wird später bei der Bearbeitung von Schritt fünf wieder relevant.

Schritt 4: Ermittlung des Intercepts

Input:

- Berechnete Sonnenhöhe (Hc, aus Schritt 3)

- Beobachtete Sonnenhöhe (Ho, aus Schritt 1)

Output:

- Intercept in nautischen Meilen

- Closer/Away entlang des Azimuts

Es gilt noch, den gemessenen Winkel Ho mit dem vorkalkulierten Winkel Hc zu vergleichen, was in Schritt vier vollzogen wird. Weiterhin ist die Frage zu klären, ob wir uns, im Vergleich zum Rechenort, näher zur Sonne hin oder weiter von ihr entfernt befinden.

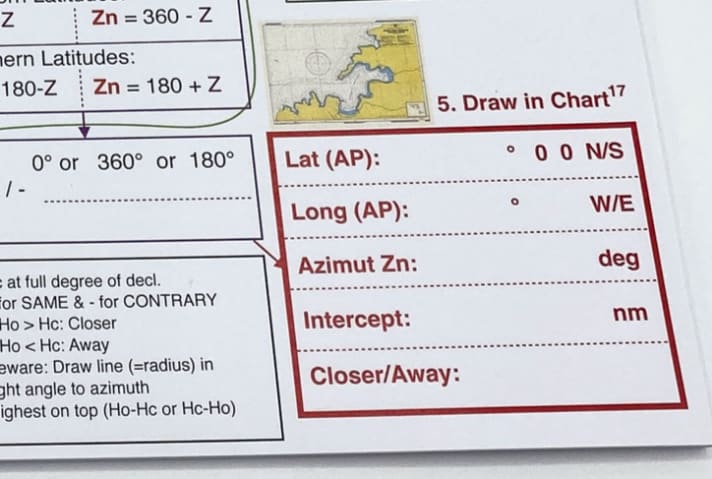

Das Intercept berechnet sich aus der Differenz zwischen Hc und Ho. Somit ist es rot und kommt wieder in das Zielkästchen unten rechts. Falls Ho größer ist als Hc, sind wir näher an der Sonne, im umgekehrten Fall weiter von ihr entfernt. Dieser Wert für „Closer“ oder „Away“ kommt als letzter Output in das rote Zielkästchen.

Schritt 5: Eintrag in Seekartenvordruck

Input:

- Breitengrad des Rechenortes

- Längengrad des Rechenortes

- Richtung zur Sonne (Azimut)

- Intercept

- Closer/Away

Output:

- Standlinie im rechten Winkel zum Azimut

Alles, was ganz unten rechts im roten Zielkästchen für Schritt fünf notiert worden ist, wird für das Einzeichnen in die Seekarte beziehungsweise in den Seekartenvordruck benötigt. Eingezeichnet wird zunächst die Position des Rechenortes (Lat, Long) und von dort dann die Richtung zur Sonne (Azimut). Das Intercept wird entlang des Azimuts abgetragen, entweder zur Sonne hin oder von ihr weg. Durch diesen ermittelten Punkt wird die Standlinie im rechten Winkel zum Azimut abgetragen. Irgendwo auf dieser Linie befindet sich das Schiff.

Warum es eine Standlinie und noch keine Position ist, wird in der YACHT 22/2016 sowie im kommenden YACHT-Webinar erklärt. Ein zweiter Sonnenschuss ein paar Stunden später oder eine klassische Mittagsbreite zum Schiffsmittag ergibt dann eine zweite Standlinie. Die erste Standlinie wird laut Kurs und gesegelter Distanz (aus Schritt 1) versegelt, und wo sich die beiden Standlinien schneiden, ist dann die tatsächliche Position (Fix).