Über den Sinn eines Bugstrahlruders lässt sich herrlich diskutieren. Es polarisiert etwa genauso wie Elektrowinschen, Großsegel-Rollanlagen oder elektrohydraulisch ausklappbare Badeplattformen. Als Tod jeder Seemannschaft sind sie bei den einen verschrien, sie machen das Boot bei Leichtwind langsam, nerven. Für die anderen ist eine Querstrahlanlage, wie es richtig heißt, eine hilfreiche zeitgemäße Ergänzung der Ausrüstung.

Recht haben wohl beide Seiten, zu einem gewissen Teil. Denn natürlich erleichtern Bugstrahlruder manches Manöver. Was aber auch dazu führen kann, dass es ohne gar nicht mehr beherrscht wird. Und einige Modelle sind in der Tat extrem laut. Doch wegzudenken oder -zudiskutieren sind Bugstrahlruder gewiss nicht mehr. Im Gegenteil, es werden sogar erweiterte Einsatzmöglichkeiten erdacht. Das zeigen Projekte wie Dock & Go, bei dem der Quirl am Bug mit einem drehbaren Hauptpropeller zusammenarbeitet.

Zum Thema:

- Bugstrahlruder selbst einbauen - kein Hexenwerk

- chwachstelle Bugstrahlruder: Zwei Havarien

- Test: Anlegen per Joystick. Dock & Go in der Praxis

- Hafenmanöver: Sicher und ruhig längsseits im Päckchen liegen

- Schleusen: Was Sie beachten sollten, wenn sich die Tore schließen

- Hafenmanöver: 10 Tipps zum sicheren Auslaufen mit dem Segelboot

Im Charterbereich gehören Bugstrahlruder fast schon zum Standard, ganze Flotten werden nachgerüstet oder gleich mit Bugstrahlruder bestellt. Und bei Eignern, vor allem Paaren oder Einhandseglern, ist ebenfalls immer häufiger das verdächtige Rasseln unter dem Rumpf zu hören.

Darum sind manche Bugstrahlruder laut

Tatsächlich ist es vor allem dieses Geräusch, das die Gemüter am meisten erhitzt. Denn manche Yacht ist eher zu hören als zu sehen, wenn schon ab der Hafeneinfahrt mit dem Querstrahl statt dem Ruder gesteuert wird. Das ist nicht nur sinnlos, es grenzt auch an Belästigung.

Die nervtötenden Geräusche entstehen durch Zwänge bei der Konstruktion. Der Propellerdurchmesser soll klein ausfallen, um die Einbaumaße gering zu halten, zugleich aber hohen Schub erzeugen. Dafür sind hohe Drehzahlen und spezielle Propellergeometrien nötig. Diese Umstände führen zu Kavitation an den Propellerblättern. Die Kavitationsbläschen explodieren an den Wänden des Propellergehäuses und verursachen einen lauten Knall. Sehr gut „funktioniert“ das bei Tunnelanlagen, da dort der Propeller besonders stark kavitiert und das Rohr zudem als Verstärker wirkt.

Neulinge auf einer Yacht, speziell Charterer, sollten sich schon im Hafen vergewissern, um was für ein Bugstrahlruder es sich handelt. Bei einer Tunnelanlage kann immer erst einmal von einer deutlichen Geräuschentwicklung ausgegangen werden. Neben diesem ersten Check gehören weitere Maßnahmen zur richtigen Törnvorbereitung: etwa das Studium des Handbuchs sowie der Bedienung, und zwar nicht erst, wenn der Anleger unmittelbar bevorsteht. Sonst kommt fast zwangsläufig Hektik auf – die beste Voraussetzung für Kollisionen und Schäden.

Vertrautmachen mit der Anlage

Ganz wichtig beim Vertrautmachen mit der Anlage ist, wo und wie sie eingeschaltet wird. Manchmal muss dazu der On-Knopf einige Sekunden gedrückt werden. Eigentlich ist die Bedienung selbst meist intuitiv, egal ob mit Joystick oder Knöpfen. Wenn jedoch das Paneel aus Platzgründen längs zur Fahrtrichtung, etwa seitlich an der Steuersäule oder neben dem Motorpaneel, montiert wurde, kann es zu Verwirrung kommen. Dann gibt es keinen linken oder rechten Knopf, sondern nur einen roten und einen grünen.

Also ruhig schon einmal im Hafen am Liegeplatz die Anlage ausprobieren – es muss ja nicht gerade in der schönsten Stunde bei Sonnenuntergang sein, und ein kurzer Schub nach jeder Seite reicht ja. Bei längerem Gebrauch am Liegeplatz setzt man sich sonst dem Verdacht aus, den Propeller als Fäkalienquirl zum Verteilen der Wolke aus dem Tank zu benutzen, was leider gelegentlich vorkommt.

Ist der Bug von Land aus erreichbar, etwa beim Anlegen in der Box oder längsseits, kann versucht werden, den Rumpf per Hand von außen gegen den Schub des Strahlers zu drücken, um eine Vorstellung von der Schubkraft zu bekommen. Denn ein Propeller, der eine ganze Saison im Wasser war, kann stark mit Muscheln und Pocken bewachsen sein. Schon geringster Bewuchs führt jedoch zu deutlichem Schubverlust.

Wichtig ist auch, wie der erzeugte Strahl aussieht. Enthält er viel Luft, und sind Ansauggeräusche zu hören, fehlt es wahrscheinlich an Einbautiefe. Das ist gerade bei Tunnelanlagen in modernen, flachen Rumpfformen ein Problem. Dann kann es helfen, beim Manöver zwei bis drei Crewmitglieder auf das Vorschiff zu schicken, damit es etwas tiefer eintaucht. Außerdem gibt der Strahl Auskunft über die Platzierung des Propellers. Je weiter hinten er sich befindet, desto schlechter wird vermutlich die Wirkung sein.

Bugstrahlruder ist keine Versicherungspolice

Außerhalb des Hafens sollten ausgiebigere Tests folgen. Dazu die Yacht quer zum Wind legen und versuchen, den Bug gegen den Wind zu drücken, vorausgesetzt, es weht. Das gibt den besten Aufschluss über die Leistungsfähigkeit. Aber auch bei Flaute ist es wichtig, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich der Schub und die Masse des Bootes zueinander verhalten.

Bugstrahlruder-Nutzer gelten als schlechte Skipper. Ihnen wird unterstellt, die herkömmlichen Manöver mit Ruder und Leinen nicht mehr zu beherrschen. Das rührt vermutlich daher, dass der Propeller im Bug oft auch dann benutzt wird, wenn es gar nicht nötig ist. Einige Manöver, bei denen er dagegen durchaus Sinn ergibt, haben wir folgend zusammengestellt. Dazu gehört auch das Ablegen bei Seitenwind, wo der Strahl dem Vertreiben entgegenwirken kann, solange noch keine Fahrt im Schiff ist.

Grundsätzlich aber sollte die Querstromanlage nur als Hilfsmittel angesehen und nicht in die Manöverplanung einbezogen werden. Denn funktioniert sie nicht, lässt sich der Ab- oder Anleger kaum noch korrigieren. Da reicht schon eine Überhitzung, die bei Dauerbetrieb rasch eintritt und die Sicherung herausspringen lässt. Deshalb stets nur mit kurzen Schüben arbeiten, korrigieren, nicht das Manöver selbst mit dem Strahler fahren. Außerdem vorher informieren, wo der Sicherungsschalter sitzt!

Manche Anlagen schalten sich zudem automatisch ab, werden sie eine gewisse Zeit lang nicht benutzt. Diese Funktion, die eigentlich Sinn ergibt, weil sonst das Abschalten bei Törnbeginn oft vergessen würde, kann verhängnisvoll sein. Denn nach längerem Herumkurven bei der Liegeplatzsuche tut sich im entscheidenden Moment nichts.

Wer ein Bugstrahlruder hat, sollte es also überlegt einsetzen. Es ist ein zeitgemäßes Hilfsmittel, gerade bei den stark vertreibenden modernen Yachten. Nur davon abhängig sollte man nicht werden.

So funktioniert ein Bugstrahlruder

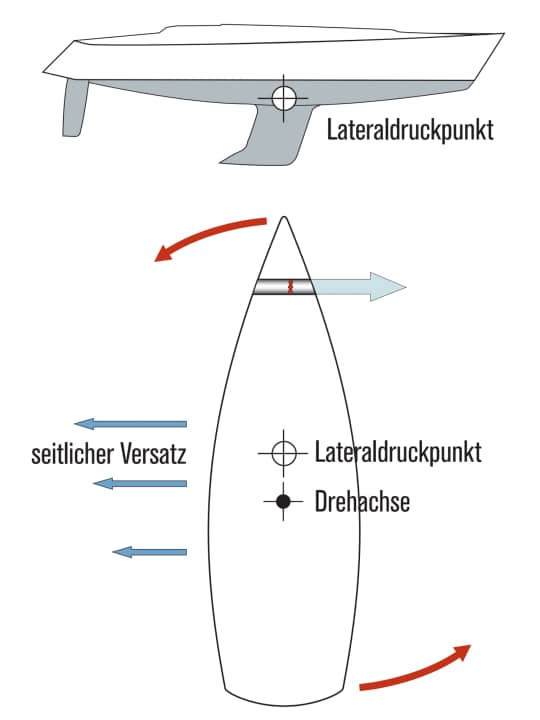

Ein Bugstrahlruder erzeugt durch seinen Schub eine quergerichtete Kraft. Es versetzt die Yacht erst mal seitlich. Durch die relativ große Lateralfläche bei Segelbooten ist dieser seitlichen Bewegung jedoch ein großer Widerstand entgegengesetzt. Da nur am Bug eine Kraft einwirkt, entsteht ein Drehmoment – die Yacht bewegt sich um ihre Drehachse. Deren Lage resultiert aus der Schubstärke und dem Abstand des Bugstrahlruders vom Lateraldruckpunkt. Je weiter das Bugstrahlruder vom Lateraldruckpunkt entfernt ist, desto dichter liegt die Drehachse an diesem. Bei modernen Yachten mit geteiltem Lateralplan befindet sie sich meist auf Höhe des Kiels. Aber nicht nur der Bug dreht, sondern auch das Heck, und zwar entgegengesetzt! Das muss vor allem bei Längsseits-Manövern beachtet werden.

Je weiter vorn, desto mehr Power

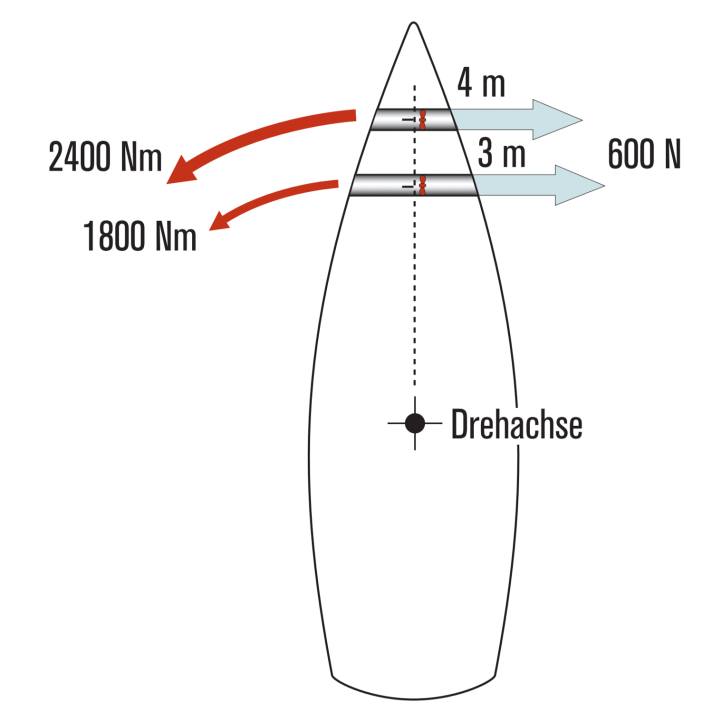

Entscheidend für die Stärke des Drehmoments, also die resultierende seitliche Kraft am Bug, sind zwei Faktoren: die Leistung des Bugstrahlruders und dessen Abstand vom Lateraldruckpunkt. Je weiter vorn es eingebaut ist, desto länger ist der Hebelarm und desto größer das resultierende Drehmoment.

Im – stark vereinfachten – Beispiel wurde bei einer Zehn-Meter-Yacht ein Bugstrahlruder mit einer Leistung von 600 Newton, vergleichbar mit 60 Kilogramm Schub, zugrunde gelegt. Aus einem Einbau im Abstand von drei Metern zur Drehachse würde ein Drehmoment von 1.800 Newtonmetern resultieren. Würde dasselbe Bugstrahlruder nur einen Meter weiter vorn installiert, entstünden über den verlängerten Hebel schon 600 Newtonmeter mehr Drehmoment. Es könnte dann eine Anlage mit nur 450 Newton Leistung eingebaut werden. Das macht unter Umständen je nach Bootsgröße den Preisunterschied zwischen einer Tunnel- und einer klappbaren Anlage aus.

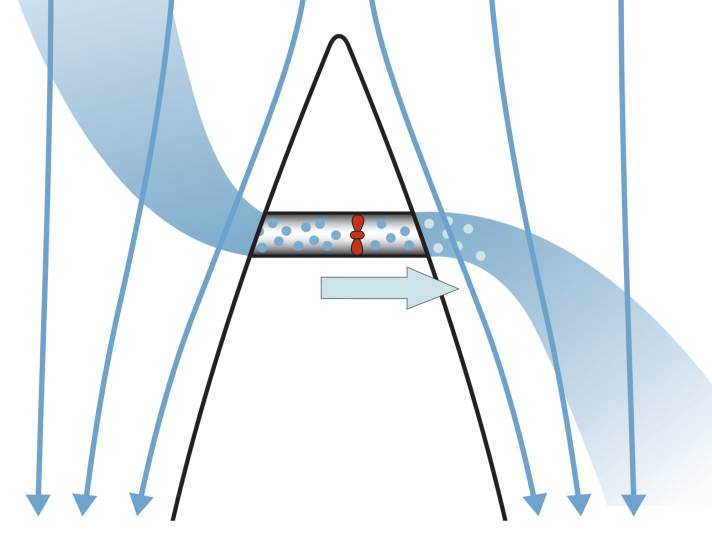

Je mehr Fahrt voraus, desto wirkungsloser

Seine volle Leistung erreicht ein Bugstrahlruder nur, wenn die Yacht steht. Schon bei zwei Knoten voraus reduziert sie sich etwa um die Hälfte, ab fünf Knoten Fahrt ist die Anlage wirkungslos. Das liegt an mehreren Faktoren. Zum einen wird durch die Fahrt das angesaugte Wasser verwirbelt, und der Propeller kavitiert in dieser turbulenten Strömung früher. Zudem entsteht durch die Umströmung des Rumpfes sowie Kiel und Ruder hydrodynamischer Auftrieb, der die Yacht kursstabil hält.

Kurz gesagt: Eine Yacht, die fährt, treibt nicht quer. Gegen diese stabilisierende Kraft ist die Querstrahlanlage mit zunehmender Fahrt immer machtloser. Insgesamt verschiebt sich durch die hydrodynamischen Einflüsse die Drehachse immer weiter nach vorn, bis das Drehmoment gegen null geht.

Vier Manöver mit Bugstrahlruder

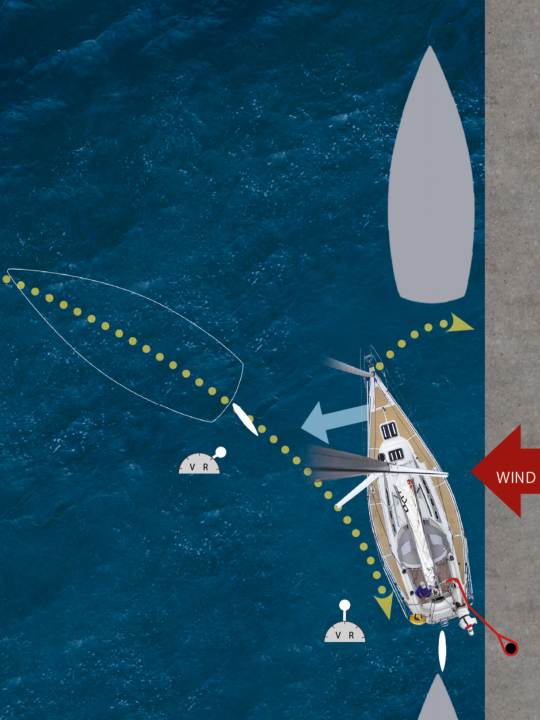

Traversieren

Eine Möglichkeit, quer anzulegen, jedoch darf nicht zu viel Wind ablandig wehen. Die Yacht etwas nach achtern versetzt parallel zum Liegeplatz bringen. Mit dem Bugstrahlruder den Bug zum Land drücken (blaue Pfeile), zugleich durch leichte Vorausschübe und Ruderlage vom Land weg dem Drehimpuls am Heck entgegenwirken. Die Yacht driftet auf diese Weise seitlich, etwas voraus.

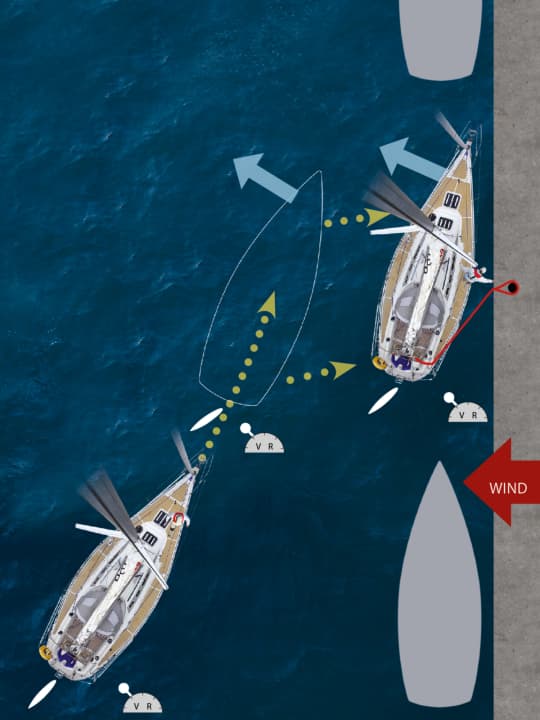

Mit dem Heck gegenan

Um dem Windfahneneffekt entgegenzuwirken, kann eine Pier mit dem Heck gegen den Wind angelaufen werden. Sobald ein Festmacher achtern belegt ist, mit dem Querstrahlruder gegen das Vertreiben des Buges arbeiten, aber erst dann! Vorher würde dessen Einsatz das Heck von der Pier weg versetzen. Falls das Bugstrahlruder bei viel Wind zu schwach ist, kann durch kräftigen Schub voraus unterstützt werden. Noch einfacher wäre Eindampfen in eine Mittelspring.

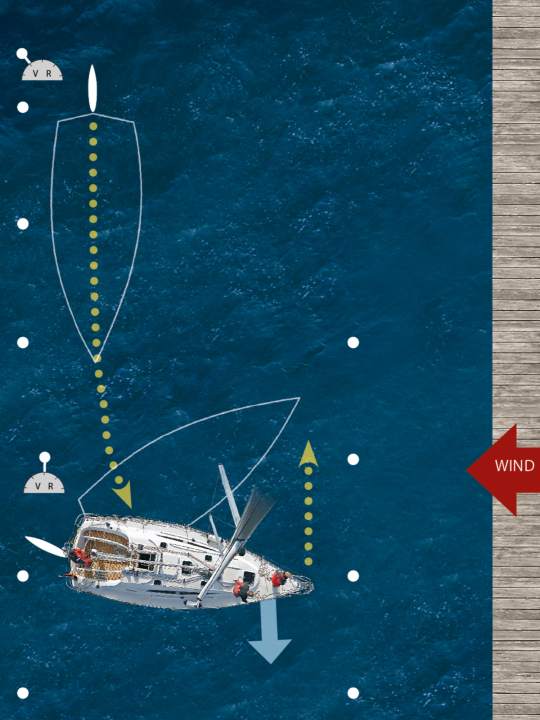

Wende-Hilfe

In sehr engen Gassen zwischen Pfählen oder Muringleinen kann es sehr schwer sein, den Bug durch starken Wind zu bringen. Dann zwingt der fehlende Manövrierraum zum Aufstoppen, der Bug vertreibt. Statt an einem Pfahl in Luv festzumachen und das Herumschwojen abzuwarten, kann der Bug mit Extra-Schub durch den Wind gedrückt werden. Danach lässt sich die Wende leicht vollenden.

Richtungs-Korrektur

Bei viel Wind ist zu Beginn eines Ankermanövers die Gefahr groß, dass die Yacht quertreibt. Ohne Fahrt im Schiff ist sie im Moment des Fallenlassens manövrierunfähig und begibt sich schnell auf eine ungewollte Reise nach Lee. Durch rechtzeitige kurze Schübe lässt sich der Bug jedoch im Wind halten, bis genug Kette zum Stabilisieren der Driftrichtung draußen ist.

Bugstrahlruder-Systeme im Vergleich

Tunnelanlage

![DEU;DE;GERMANY;DEUTSCHLAND;ALLEMAGNE, Schleswig-Holstein, Heiligenhafen, Ostsee

Bugstrahlruder.

Konventioinelles Bugstrahlruder von VETUS mit Tunnel durch den Rumpf und unter dem Rumpf angebolztes Bugstrahlruder.

Testboote: HANSE 341 und HANSE 342.

[ (c) Klaus Andrews, Pferdeweide 1, D-22589 Hamburg, Germany, Tel. +49-40-88 30 50 44, Mobil 0171 / 413 31 20, www.KlausAndrews.com, mail@KlausAndrews.com, Konto-Nr. 1268491444, BLZ 200 505 50, HASPA. IBAN: DE59 2005 0550 1268 4914 44 BIC HASPDEHHXX, www.freelens.com/clearing, Jegliche Verwendung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg; Bei Verwendung des Fotos ausserhalb journalistischer Zwecke bitte Ruecksprache mit dem Fotografen halten. No modelrelease! ][#0,121#]](https://media.delius-klasing.de/dk-wassersport/images/dpr_auto,fl_progressive,f_auto,c_fill,g_face:auto,h_475,w_712/q_auto:eco/yacht/994407-20100609d073_f66ec8e19474c1e692f587a47f693da9/deu-de-germany-deutschland-allemagne-schleswig-holstein-heiligenhafen-ostsee-bugstrahlruder-konventioinelles-bugstrahlruder-von-vetus-mit-tunnel-durch-den-rumpf-und-unter-dem-rumpf-angebolztes-bugstrahlruder-testboote-hanse-341-und-hanse-342-c-klaus-andrews-pferdeweide-1-d-22589-hamburg-germany-tel-49-40-88-30-50-44-mobil-0171-413-31-20-www-klausandrews-com-mail-klausandrews-com-konto-nr-1268491444-blz-200-505-50-haspa-iban-de59-2005-0550-1268-4914-44-bic-haspdehhxx-www-freelens-com-clearing-jegliche-verwendung-nur-gegen-honorar-urhebervermerk-und-beleg-bei-verwendung-des-fotos-ausserhalb-journalistischer-zwecke-bitte-ruecksprache-mit-dem-fotografen-halten-no-modelrelease-0-121-)

Einfaches System, wenig Mechanik, günstiger Preis, deshalb auf vielen Booten und vor allem Charteryachten eingebaut. Kaum anfällig gegen Beschädigungen. Der Einbau ist nicht kompliziert, kann auch selbst vorgenommen werden. Manchmal ist die Positionierung problematisch. Gerade bei U-förmigem Vorschiffsspant wie bei modernen Yachten muss der Tunnel weit nach achtern verlagert werden, um den Abstand von einem Tunneldurchmesser zur Wasserlinie zu gewährleisten. Durch den kurzen Hebel entsteht Drehmomentverlust. Außerdem kann das Verhältnis von Tunneldurchmesser zu -länge ungünstig werden und der steigende Staudruck zu Leistungsverlust führen. Tunnelanlagen begünstigen Lärm durch Kavitation. Durch den permanent getauchten Zustand sind sie darüber hinaus bewuchsanfällig. Außerdem erzeugt das Loch im Rumpf erhöhten Widerstand. Zwischen ein bis fünf Prozent Fahrtverlust soll dieser betragen, je nachdem, ob es strömungsgünstig mit Vorwulst und Ablaufkanal gestaltet wurde.

Untergebaut

![DEU;DE;GERMANY;DEUTSCHLAND;ALLEMAGNE, Schleswig-Holstein, Heiligenhafen, Ostsee

Bugstrahlruder.

Konventioinelles Bugstrahlruder von VETUS mit Tunnel durch den Rumpf und unter dem Rumpf angebolztes Bugstrahlruder.

Testboote: HANSE 341 und HANSE 342.

[ (c) Klaus Andrews, Pferdeweide 1, D-22589 Hamburg, Germany, Tel. +49-40-88 30 50 44, Mobil 0171 / 413 31 20, www.KlausAndrews.com, mail@KlausAndrews.com, Konto-Nr. 1268491444, BLZ 200 505 50, HASPA. IBAN: DE59 2005 0550 1268 4914 44 BIC HASPDEHHXX, www.freelens.com/clearing, Jegliche Verwendung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg; Bei Verwendung des Fotos ausserhalb journalistischer Zwecke bitte Ruecksprache mit dem Fotografen halten. No modelrelease! ][#0,121#]](https://media.delius-klasing.de/dk-wassersport/images/dpr_auto,fl_progressive,f_auto,c_fill,g_face:auto,h_475,w_712/q_auto:eco/yacht/994400-20100609d033_152aa835e1418120dbb64322b80a841f/deu-de-germany-deutschland-allemagne-schleswig-holstein-heiligenhafen-ostsee-bugstrahlruder-konventioinelles-bugstrahlruder-von-vetus-mit-tunnel-durch-den-rumpf-und-unter-dem-rumpf-angebolztes-bugstrahlruder-testboote-hanse-341-und-hanse-342-c-klaus-andrews-pferdeweide-1-d-22589-hamburg-germany-tel-49-40-88-30-50-44-mobil-0171-413-31-20-www-klausandrews-com-mail-klausandrews-com-konto-nr-1268491444-blz-200-505-50-haspa-iban-de59-2005-0550-1268-4914-44-bic-haspdehhxx-www-freelens-com-clearing-jegliche-verwendung-nur-gegen-honorar-urhebervermerk-und-beleg-bei-verwendung-des-fotos-ausserhalb-journalistischer-zwecke-bitte-ruecksprache-mit-dem-fotografen-halten-no-modelrelease-0-121-)

Der deutlichste Vorteil des untergebauten Bugstrahlruders Exturn des österreichischen Herstellers Marinno ist der minimale Eingriff in die Rumpfstruktur. Nur ein 50-Millimeter-Loch muss gebohrt werden, aufwändige Säge- und Laminierarbeiten entfallen. Antrieb und Propeller sind in einem stromlinienförmigen Gehäuse untergebracht. Auf diese Weise lässt sich die Anlage weit vorn positionieren, etwa auch unter einem Wassertank im Vorschiff. Das sorgt für einen sehr guten Hebel. Preislich liegt Exturn bei rund 4.000 Euro für eine Zehn-Meter-Yacht. Da jedoch kaum Anbaukosten entstehen, ist die Anlage insgesamt die preisgünstigste. Vorteile sind ferner eine geringe Geräuschentwicklung sowie die lange Laufzeit dank der Kühlung des umgebenden Wassers. Die exponierte Lage hat aber auch Nachteile, so ist das Bugstrahlruder beim Trockenfallen ungeschützt. Außerdem verursacht es einen erhöhten Widerstand, der laut Hersteller im Bereich einer Tunnelanlage liegen soll. Und auch die Exturn ist anfällig für Bewuchs.

Ausklappbar

Die aufwändigste Bugstrahlruder-Installation, aber auch diejenige mit dem geringsten Widerstand. Die Umströmung des Rumpfes wird bei eingezogener Anlage nicht gestört. Da der Propeller unten aus dem Rumpf klappt, erreicht er auch beim Einbau weit vorn und bei flachen Spantformen noch ausreichend Wassertiefe, um wirksam zu bleiben, es sind also lange Hebel möglich. Durch den kurzen Tunnel entstehen zudem wenig Kavitationsgeräusche. Gegen Bewuchs ist dieses System am besten geschützt, da durch das seltene Ausfahren wenig Organismen und Nährstoffe in den Schacht gelangen. Die Mechanik zum Ausfahren ist die Achillesferse dieses Systems. Sie ist kompliziert und damit potenziell fehleranfällig. Außerdem gehören diese Anlagen zu den teuersten. Rund 5.500 Euro kosten allein die Teile für eine Zehn-Meter-Yacht, hinzukommen locker 2.000 Euro für den Einbau, denn der ist nicht ganz einfach.