The Great Loop: Vier Freunde segeln die Ur-Schleife der Vereinigten Staaten

Morten Strauch

· 05.11.2025

Tief im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten von Amerika schwören sich im Herbst 1898 vier junge Männer auf ein tollkühnes Segelabenteuer ein. Inspiriert von Joshua Slocum, der wenige Monate zuvor seine Weltumsegelung mit der „Spray“ beendete, überzeugt Ken Ransom seine Freunde davon, den Osten der USA mit einem selbst gebauten Segelboot zu umrunden.

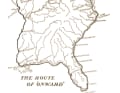

Was auf der Landkarte und im Vergleich mit der gefeierten Solo-Leistung Slocums durchaus machbar aussieht, hat es jedoch in sich. Von Chicago führt die ausgetüftelte Route zum mächtigen Mississippi, der bei New Orleans in den Golf von Mexiko mündet. Nach der Umrundung Floridas geht es weiter entlang der US-Ostküste bis New York und zum Hudson River, um über dem Eriekanal zurück zu den Großen Seen zu gelangen.

Das ist auch interessant:

Heute ist diese Schleife als „Great Loop“ bekannt, die vornehmlich von motorisierten Freizeitbooten befahren wird. Und das aus gutem Grund. Rund die Hälfte der Route führt über Flüsse und Kanäle, auf denen es sich nur bedingt segeln lässt. Boote ohne Dampfmaschine müssen damals noch getreidelt werden, entweder per Pferd oder im Zweifelsfall gar mit purer Manneskraft.

Ein Schiff nach amerikanischer Macher-Mentalität

Ransom und seine Highschoolfreunde sind alle 18 Jahre alt und müssen bei ihren Eltern um die Erlaubnis zu dieser Langfahrt förmlich betteln. Trotz großer Bedenken bekommen sie schließlich die Zustimmung. Es wird das größte Abenteuer ihres Lebens werden.

Das benötigte Boot entsteht in einem Holzschuppen hinter dem Haus der Ransoms. Mithilfe einer selbst konstruierten Dampfkammer biegt Ransom junior die Spanten und Planken aus amerikanischer Weißeiche. Seit seinem Schulabschluss träumt er davon, Bootsbauer und Schiffsbauingenieur zu werden. Doch wie soll er die nötigen Erfahrungen sammeln, die erforderlich sind, um Schiffe für verschiedene Zwecke und unterschiedliche Bedingungen zu konstruieren?

Die Antwort entspricht ganz der amerikanischen Macher-Mentalität: Harte Arbeit, Mut zum Risiko und akribisches Lernen. In Ransoms Fall heißt das, ein Boot zu bauen, mit dem er die Fließgewässer und die Meeresküsten befahren kann, um die unterschiedlichen Schiffe in ihrem jeweiligen Element studieren zu können. Und seine Abenteuerlust wird auf der rund 10.000 Kilometer langen Strecke nebenbei auch bedient.

Die erste Bewährungsprobe für das Schiff und seine Crew ist der mühsame Transport vom Schuppen zum nächstgelegenen Gewässer. Über eine Strecke von einer Dreiviertelmeile unwegsamen Geländes schleppen die jungen Männer über zwei Tage hinweg mit einer improvisierten Trailerkonstruktion ihr drei Tonnen schweres Boot, unterstützt von zwei Pferden und einem Flaschenzug – unter den spöttischen Blicken vorbeigehender Passanten. Allen Unkenrufen zum Trotz wird das gaffelgetakelte Schiff zu Wasser gelassen und auf den Namen „Gazelle“ getauft. Die 30 Fuß lange Yawl kann ihren Tiefgang mittels hochgezogenem Schwert auf drei Fuß verringern. Das Boot bietet Platz für vier Kojen, eine mit Kohleöl befeuerte Kombüse und reichlich Stauraum.

Erste Etappen des “Great Loop”

Am Morgen des 27. Oktober 1898 werden der Anker gehoben und die Segel gesetzt. Aus dem Schutz der Flussmündung gleitet die „Gazelle“ erstaunlich gut hinaus auf den aufgepeitschten Michigansee. Die Menschen am Ufer sind nun genauso begeistert wie die junge Crew. Die Rettungsstation von St. Joseph feuert ihre Glückwünsche per Kanone ab, als Antwort lässt der frischgebackene Kapitän Ransom dreimal die Flagge senken. In der ersten Nacht ist die Aufregung noch so groß, dass trotz der wechselnden Wachen kaum jemand ein Auge zumachen kann.

Der erste Stopp ist Chicago, wo ein dampfgetriebener Schlepper organisiert wird, um die „Gazelle“ auf dem Chicago River durch die Stadt zum Illinois-und-Michigan-Kanal zu ziehen. Kaum auf dem viel befahrenen Fluss angekommen, schrammt die Yawl buchstäblich an der Katastrophe vorbei: Ein auf Grund gelaufener Getreidefrachter kommt urplötzlich wieder frei und droht das Segelschiff samt Crew an einer Kaimauer zu zerquetschen. Doch das Schicksal meint es gut und lässt den Frachter Sekunden vor dem Einschlag erneut auflaufen, sodass „Gazelle“ mit kaum mehr als einer Handbreit Abstand gerade noch durchrutschen kann.

Auf dem Illinois-und-Michigan-Kanal schleppt die Mannschaft das Schiff in Zweierschichten 48 Meilen per Hand nach La Salle am Illinois River. „Wir sind unsere eigenen Maultiere“, beschreibt es Crewmitglied Art Morrow. Die Weiterfahrt auf dem Fluss gestaltet sich nahezu idyllisch, abgesehen von einem harten Zusammenprall mit dem Pfeiler einer Zugbrücke. Doch das Schiff erweist sich als grundsolide, und bis auf eine gebrochene Spannschraube ist es unbeschädigt.

Harter Winter auf dem Mississippi

Pünktlich zum Thanksgiving Day erreichen sie den Mississippi. Auf dem legendären Strom zu segeln scheint eine leichte Sache für die Michigan-Gang zu sein, denn er scheint nicht nur breit, sondern auch tief und ruhig zu sein. Auch die Fließrichtung passt, sodass die „Gazelle“ wie von selbst in Richtung des Golfs von Mexiko geführt wird. Doch nach einem plötzlichen Zwischenstopp auf einer Sandbank zollen sie auch dem „Vater der Gewässer“ den üblichen Tribut und loten und peilen fortan vorbildlich.

Mittlerweile haben auch die Zeitungen Wind von der „Gazelle“ und den ambitionierten Plänen ihrer Crew bekommen, sodass die Mississippidampfer mit Pfeifen unterschiedlicher Tonlagen salutieren. Die Menschen an Deck winken und rufen: „Viel Glück!“ und „Gute Fahrt!“

Der einbrechende Winter erwischt die Segler kalt. Er wird als „Great Blizzard of 1899“ mit Rekordtiefsttemperaturen in die Geschichte eingehen. Die dumpfen Hammerschläge großer Eisschollen, die an den Rumpf schlagen, gehen an die Substanz und rauben viele Stunden der Nachtruhe. Südlich von St. Louis haben die Jungs ihre schlimmste Begegnung mit dem Eis. Die „Gazelle“ steckt mitten im Strom zwischen zwei Sandbänken felsenfest im Eis. Dabei gehen nicht nur die Vorräte zur Neige, sondern auch das Kohleöl, die einzige Wärmequelle. Erst nach acht Tagen kommt das Schiff wieder frei und kann in eine geschützte Bucht verholt werden. Hier schießen die hungrigen Besatzungsmitglieder Kaninchen und machen sich mehrmals auf einen langen Marsch in die nächstgelegene Stadt, um weitere Vorräte zu besorgen und einen Scheck einzulösen. Art erkrankt aufgrund der klirrenden Kälte schwer und wird sich nur langsam wieder erholen.

Fluss mit Tücken

Weiter stromabwärts studiert Ken das Verladen von Baumwollballen auf einen Schaufelraddampfer. Immer wieder kommt es zu interessanten Begegnungen mit Flussschiffern, Lotsen und Spezialschiffen wie Bagger- oder Baumstammbergungsbooten. Ein Glücksfall nicht nur für den wissbegierigen Ransom, sondern auch für die ganze Mannschaft, da sie nebenbei alles über die vielen Tücken des Flusses erfahren.

Etwa über den Grand Tower Whirlpool, der als Schiffsfriedhof des Mississippi gilt. Eine scharfe Biegung erzeugt hier einen Strudel mit Furcht einflößender Sogkraft, während es auf der anderen Seite schnell flacher wird und der Grund mit scharfkantigen Felsen und allen möglichen Trümmern bedeckt ist. Ohne Hilfe der lokalen Schiffer wäre die Passage unmöglich gewesen oder hätte das Ende der „Gazelle“ bedeutet.

Aus den vier Jungen sind mittlerweile erfahrene Segler geworden, die bereits harte Schläge und viele brenzlige Situationen überstanden haben. Auch das gemeinsame Leiden an Hunger, Kälte und die ständige Müdigkeit haben ihre Freundschaft weiter gestärkt. Die optimistische Atmosphäre an Bord ist nicht kleinzukriegen und lässt auch Skeptiker auf ihren Erfolg hoffen.

In Natchez, der ältesten Siedlung am Mississippi, wo Plantagenbesitzer wohnen, deren Reichtum auf einstiger Sklavenarbeit gründet, muss die Expedition einen weiteren Eissturm überstehen. Die Gischt des Flusses gefriert auf dem Boot zu so dickem Eis, dass es zu sinken droht. Mit dem Mut der Verzweiflung hacken die Abenteurer das Eis und schaufeln es von Bord.

Abenteuer gespickt mit jugendlichem Leichtsinn

Am 21. Februar 1899 erreicht die „Gazelle“ schließlich New Orleans. Zur Feier des Tages gönnt sich die Crew einen Eimer frischer Austern. Doch die Freude währt nicht lange, da Clyde Morrow eine Nachricht mit der Bitte um sofortige Abreise in die Heimat erhält. Er wird dringend auf der elterlichen Farm gebraucht. Also arbeitet sich die Yawl fortan mit einem Mann weniger entlang der Golfküste erst nach Osten und dann nach Süden vor. Endlich wird es wärmer und die verbliebene Crew kann nach Herzenslust angeln, schwimmen und die körpereigenen Akkus wieder aufladen.

Auf der Insel Sanibel im südlichen Florida, die 1899 noch Ackerland war, wäre der Mannschaft beinahe das nächste Unglück widerfahren. Ken und Frank fahren mit dem Beiboot zur Anlegestelle des Farmers, folgen einem Pfad durch dichte Mangroven und schlagen sich zum Strand durch, wo sie einen unbeschwerten Nachmittag verbringen. Nach Sonnenuntergang suchen sie vergeblich den Weg zurück zum Boot und sind gezwungen, die Nacht am Strand zu verbringen. Es wird eine schaurige Nacht: Frierend, dehydriert, hungrig und von Mückenschwärmen umgeben müssen sie ausharren. Im Morgengrauen waschen sie sich das Blut von den Mücken ab und gehen erneut auf Suche. Zur Hilfe kommt ihnen ausgerechnet ein Hund, den sie lauthals beschimpfen und mit Muscheln bewerfen, bis er davonläuft und sie zu seinem Zuhause führt. Von seinem Herrchen gibt es nicht nur Trinkwasser, sondern auch die Wegbeschreibung zurück zur Anlegestelle.

Begegnung mit dem “Pirat von Panther Key”

Weiter im Süden trifft die Gruppe auf einer kleinen Insel, die zu den Ten Thousand Islands gehört, auf den legendären Juan Gomez – besser bekannt als der „Pirat von Panther Key“. Gomez behauptete, neben vielen anderen Dingen, 1778 in Spanien geboren worden zu sein, womit er 1899 schon stolze 121 Jahre auf dem Buckel gehabt hätte.

Seine Erzählungen, in denen er sich stets in historische Ereignisse einflocht, waren legendär. Segler und Tarpon-Angler, die Ende des 19. Jahrhunderts die Everglades besuchten, legten immer einen Zwischenstopp auf seiner Insel ein, um sich die eine oder andere abenteuerliche Geschichte anzuhören. So behauptete Gomez unter anderem, in Napoleons Kaisergarde gedient oder mit dem Piraten „Gasparilla“ gesegelt und gekämpft zu haben. Auch erzählte er seinen Zuhörern, dass ihm der berüchtigte Pirat am Sterbebett anvertraut habe, wo sein Schatz vergraben liege. Gegen Bezahlung war er stets bereit, eine Schatzkarte anzufertigen.

Zwar sind sich die meisten Historiker einig, dass weder ein „Gasparilla“ noch ein Schatz je existierte – trotzdem wird in Tampa bis heute jährlich das Gasparilla Pirate Festival gefeiert. Ohne Juan Gomez und seine Lügengeschichten wäre Florida somit um mindestens eine Touristenattraktion ärmer. Auch Ken Ransom und seine Crew profitieren von dem faszinierenden Greis, der ihnen einige navigatorische Tipps für die Keys mit auf den Weg gibt.

“Gazelle” bewährt sich auf dem Atlantik

Mit einer Mischung aus heller Vorfreude und einer guten Portion Demut fiebert die Crew ihrem nächsten Meilenstein entgegen: der Einfahrt in den Atlantik. Vorher muss die „Gazelle“ an der Spitze Floridas noch für drei Tage einen Sturm abwettern. Trotz des sicheren Ankerplatzes haben die jungen Seemänner vom Michigansee ein flaues Gefühl im Bauch. Das Heulen des Windes und die Wucht der Brandungswellen, die auf die Korallenriffe zurollen, lassen erahnen, wozu der ihnen noch völlig unbekannte Ozean in der Lage ist. Alle Ängste sind verflogen, als endlich wieder die Segel gesetzt werden und die Crew den ersten Atlantikabschnitt in Angriff nimmt.

Vor Miami fällt der Anker erneut, der südlichsten Stadt von Festland-Florida. Diese hat zur Jahrhundertwende zwar noch Dorfcharakter mit nur wenigen Hundert Einwohnern, ist aber ein wichtiger Umschlagplatz für Ananas. Nach wochenlanger Entbehrung jeglicher Zivilisation und einer Kokosnuss-Haferflocken-Diät stürzt sich die Crew auf die saftigen Südfrüchte und kann auch wieder nach Hause korrespondieren.

Den Verlockungen zum Trotz geht die Yawl zwei Tage später schon wieder auf See. Die Bedingungen sind zu gut, um die Zeit im Hafen zu vergeuden. Doch kaum gleitet die „Gazelle“ mit vollen Segeln durch die Biscayne Bay, läuft das Schiff wieder einmal auf einer Sandbank auf. Es bleibt nichts anderes übrig, als die nächste Flut abzuwarten.

Zwischen offenem Atlantik und behütetem Segeln im Landesinneren

Die drei Freunde wollen aus dem Ärgernis das Beste machen und gehen schwimmen. Nach einer Weile sitzen Ken und Arthur auf der trockengefallenen Sandbank, während Frank in einiger Entfernung noch seine Runden im Wasser dreht. Als dieser sich plötzlich merkwürdig verhält und wild zu planschen anfängt, beobachten die Kameraden ihn mit wachsender Besorgnis. Dann taucht plötzlich die dreieckige Flosse eines attackierenden Hais auf. In seinem Überlebenskampf wählt Frank die verzweifelte Strategie des Gegenangriffs und schwimmt mit letzter Kraft und mit fliegenden Armen direkt auf den gefürchteten Jäger zu. Verdutzt zieht sich der Hai ein Stück Richtung Meer zurück. Überrascht über seinen Achtungserfolg, setzt der Junge wieder und wieder nach, bis ihn die Kräfte verlassen. In diesem Moment ziehen ihn die anderen aus dem Wasser.

Mit der zurückkehrenden Flut richtet sich auch ihr schwimmendes Domizil wieder auf, und nach ein paar kräftigen Zügen am Anker gleitet es ins tiefe Wasser und auf den offenen Ozean.

Drei Tage später wird die Einfahrt von St. Lucie erreicht, einem der wenigen Häfen an der Ostküste des Sunshine State. Dahinter liegt auch der gut geschützte Indian River, der parallel zur Küste nach Norden führt. Das einzige Problem ist, dass sich die Wellen gefährlich in der schmalen Einfahrt brechen. Captain Ransom beweist Mut zur Lücke, und so stürmt die „Gazelle“ wie ein kampfbereites Kriegspferd auf die erste Reihe der tosenden Brecher zu. Boot und Crew beweisen ihre Seetüchtigkeit und überwinden eine Welle nach der anderen, bis sie in das ruhige Fahrwasser des Indian River eintauchen.

Das behütete Segeln im Landesinneren ist kein uneingeschränktes Vergnügen. Ein Paradies zum Fischen, aber leider auch ein Tummelplatz für blutsaugende Mücken. Die Besatzung sieht sich gezwungen, im Rauch brennender Kokosnussschalen zu leben. Ransom baut sich vor lauter Verzweiflung gar eine Art Ritterhelm aus einer mit Löchern versehenen Blechdose, die er mit Käsetuch auskleidet. Ein grotesker Anblick, der wohl sehr zur Belustigung beigetragen hat.

Um ortsfremde Schiffe zu zwingen, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, zerstörten lokale Fischer regelmäßig die Fahrrinnenmarkierungen. Die leidgeprüfte Crew der „Gazelle“ verzichtet dennoch und verlässt sich auf das eigene, wenn auch zeitraubende Ausloten der Wassertiefe. Nördlich davon verbindet ein kleiner Kanal die Mosquito Lagoon mit dem Indian River. Unglücklicherweise ist dieser Kanal momentan versandet, was die Crew vor die Entscheidung stellt: entweder umkehren und ihr Glück auf dem äußeren Weg versuchen oder den Kanal in Eigenregie wieder freizulegen. Da jegliche Form von Aufgabe ihnen fremd ist, schaufeln sich die gestählten Teufelskerle ihren Weg in drei Tagen selbst frei.

Furchtlose Crew auf ihrem Eigenbau

Bei New Smyrna segelt die „Gazelle“ schließlich zurück in den offenen Atlantik. Wieder muss sie durch eine enge, unruhige Zufahrt, nur mit dem Unterschied, dass dieses Mal ein Schiffswrack die Hälfte des Weges versperrt.

Auf dem Weg nach Savannah in Georgia geraten sie in einen schweren Gewittersturm, der den Gaffelbaum brechen lässt. In einer waghalsigen Aktion gelingt es, das Großsegel zu bergen und den umherschlagenden Baum zu sichern. Was soll diese furchtlose Crew auf ihrem Eigenbau eigentlich noch stoppen können?

In Charleston, South Carolina, ankert die Yacht im Schutz von Fort Sumter, von wo aus der erste Schuss des Bürgerkriegs abgefeuert wurde. Der nächste Sturm wird am Cape Fear River abgewettert. Eine Woche hängt das Schiff vor den berüchtigten Frying-Pan-Shoals fest, die sich über 20 Seemeilen erstrecken und für unzählige Schiffbrüche verantwortlich sind.

Eines Nachts taucht aus der Dunkelheit ein rasant größer werdender Schatten auf, der sich als Schoner herauskristallisiert – ohne ein einziges Licht zu führen. Die Schiffe verfehlen sich um nur wenige Zentimeter.

Den “Great Loop” perfekt machen

Beim Cape Lookout in North Carolina verlässt die „Gazelle“ den wilden Ozean und arbeitet sich wieder geschützt zwischen den Barrier Islands und dem Festland nordwärts. Bei Coin Jock werden sie von einem mit Wassermelonen beladenen Lastkahnverband in Schlepp genommen und durch einen schmalen Kanal nach Norfolk geführt. Danach geht es wieder mit Windkraft die breite Chesapeake Bay hinauf und später den Delaware River vorbei an Philadelphia, wo unzählige Kriegsschiffe an den jüngst gewonnenen Krieg gegen Spanien erinnern.

Städte mit Fabriken, deren rauchende Schornsteine von reger Arbeit zeugen, säumen alle paar Kilometer das Flussufer, dazwischen liegen Felder mit üppigen Ernten – kein Quadratmeter Boden wird verschwendet. Ein starker Kontrast zu den Wasserstraßen im Süden der Vereinigten Staaten.

Am 7. September segelt die „Gazelle“ an der Freiheitsstatue vorbei. Die Jungs sind so aufgeregt, dass sie aus dem Kurs laufen und auf einem Felsen festkommen. Wieder gelingt es ihnen, sich aus der Misere zu befreien und sich anschließend durch ein Labyrinth aus Tausenden Schiffen unterschiedlichster Art zu manövrieren.

Eine Woche verbringt die Crew in der aufregenden Metropole. Über den Hudson River geht es nach Albany, um eine Schleppfahrt durch den Eriekanal zu organisieren. Doch das Geld ist knapp und die geforderten Preise liegen weit über ihren Möglichkeiten. Also werden kurzerhand ein Pferd, Geschirr und Futter für zehn Dollar gekauft, um die Kanalstrecke von 584 Kilometern selbstständig treideln zu können. Als sie nach 20 Tagen Buffalo erreichen, verkauft Ken den Rappen für drei Dollar.

Um den 1. November 1899 segelt die „Gazelle“ in den Clinton River nördlich von Detroit. Im nächsten Frühjahr kreuzt sich das Kielwasser, als Ken Ransom sein Boot wieder in seinen Heimatort St. Joseph verholt. In einem zehn Meter langen selbst gebauten Boot haben die Jungs aus Michigan eine epische Rundtour vollbracht, die völlig zu Recht als „Great Loop“ in die Geschichte eingehen wird.

„Great Loop“ für jedermann

Fast jede Art von Wasserfahrzeug ist für die Reise entlang des „Great Loop“ geeignet, ob Segelboote, Motoryachten, Hausboote oder Kanus. Wichtig ist dabei, die Anforderungen an Höhe und Tiefgang des jeweiligen Fahrzeugs zu kennen.

Die Eigenschaften des Bootes bestimmen maßgeblich, welche Route gewählt werden kann. Tiefgänge unter 1,50 Meter und Höhen unter 4,60 Meter erlauben eine freie Routenwahl ohne Einschränkungen. Fahrzeuge, die einen Tiefgang von über 2,50 Meter oder eine Höhe von über 6 Meter aufweisen, können die Reise gar nicht absolvieren. Der limitierende Punkt ist eine feste Brücke in Chicago. Bei Segelbooten mit gelegtem Mast sollte die Brückendurchfahrtshöhe höchstens 5,50 Meter, idealerweise sogar nur 4,50 Meter betragen, um die große Schleife drehen zu können.

In den Großen Seen können die Masten dann wieder gestellt werden. Die Yachthäfen dort bieten diesen Service vor und nach dem Eintritt ins New York State Canal System an. Aber auch in Chicago oder Mobile, Alabama. Außerdem geben Reiseführer Auskunft darüber, welche Häfen Unterstützung bieten.