- Bürokratische Hürden bei der Privat-Charter

- Das richtige Boot für die Privat-Charter

- Kabinenanzahl für die Privat-Charter

- Umfang der Ausstattung bei der Privat-Charter

- Der Weg zu neuen Privat-Charter-Kunden

- Fazit

- Ist Privat-Charter e in lohnendes Geschäft?

- Erfahrungen und Anforderungen

- Die Ausgaben im Blick behalten

Die eigene Yacht zu verchartern, auch als Privat-Charter bezeichnet, kann eine lukrative Möglichkeit sein, deren Unterhaltskosten zu senken oder sogar einen Gewinn zu erzielen. So manche Eigner liebäugeln insgeheim damit, die Bordkasse auf diese Art zu konsolidieren.

Wer ernsthaft über eine Privat-Charter nachdenkt, sollte sich zuallererst die Frage beantworten, ob er es ertragen könnte, wenn andere Menschen die eigene Yacht nutzen. Nicht jedem ist der Gedanke angenehm, dass Fremde in der eigenen Koje schlafen oder Bordbesteck und Toilette benutzen.

Neben persönlichen Empfindlichkeiten muss auch akzeptiert werden, dass die Chartergäste Gebrauchsspuren hinterlassen, die bei ausschließlicher Eigennutzung erst später oder gar nicht auftreten würden.

Auch sollte bedacht werden, dass die bei einer Privat-Charter intensive Nutzung auch zu strukturellen Einbußen führen kann, wie beispielsweise einer geringeren Steifigkeit, weichen Stellen im Rumpf oder einer verkürzten Lebensdauer von Segeln, Motor und technischen Geräten.

Dem steht jedoch gegenüber, dass auch eine zu geringe Nutzung Nachteile für das Boot und seinen Zustand haben kann.

Ob eine Privat-Charter sinnvoll ist, wird individuell sehr unterschiedlich zu beantworten sein. Sollte die Entscheidung dafür ausgehen, so sind verschiedene Aspekte zu beachten, bevor der erste Chartervertrag unterschrieben wird.

Bürokratische Hürden bei der Privat-Charter

Von Steuerbord-Querab kommt ein schnelles Motorfahrzeug mit Blaulicht auf die Chartercrew zu. Als die freundlichen Damen und Herren der Küstenwache das Charterboot erreicht haben, bitten die Beamten unter anderem um die Aushändigung der Bootsunterlagen. Jetzt hofft der Charterer, dass der Vercharterer seinen Job richtig gemacht hat und alle benötigten Unterlagen korrekt und vollständig sind.

Ein wichtiger erster Schritt bei der Privat-Charter ist demnach das Einholen der notwendigen Genehmigungen. Je nach Land und Region können die Anforderungen variieren. In vielen Ländern benötigt man eine spezielle Charterlizenz, die oft an bestimmte Sicherheitsstandards und Ausrüstungsanforderungen geknüpft ist.

Zudem müssen die Yacht und ihre Ausstattung regelmäßig gewartet und überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

In Deutschland gibt es strenge Vorgaben, die beim Verchartern einer Yacht beachtet werden müssen. Neben der allgemeinen Tauglichkeit des Schiffes, die durch eine CE-Zertifizierung oder einen gleichwertigen Nachweis belegt werden muss, sind auch Ausrüstungspflichten zu erfüllen.

Mindestausstattung für eine Bare-Boat Privat-Charter

Eine Segelyacht mit Hilfsmotor unter zwölf Metern für bis zu sechs Personen benötigt im Fahrtgebiet Ostsee Bare-Boat-verchartert mindestens:

- Positionslichter

- Ankerlaterne

- Ankerball, Signalkegel, Nebelhorn

- Zwei 2-kg-Pulverlöscher

- Sumlog, Magnetkompass, Peilkompass

- Radarreflektor

- Fernglas

- Handlampe mit Morsetaste

- Zwei Rettungsringe/-kragen, einer davon mit Leine und Licht

- Vollautomatische Rettungswesten oder Feststoffwesten, Anzahl gemäß Personenzahl

- Strecktaue, eine Life line pro Person, Rettungs insel

- Signalmittel: vier Fallschirmsignale rot, vier Handfackeln rot, zwei Rauchsignale orange

- Signalflaggen „N“ und „C“

- Bundesflagge

- Erste-Hilfe-Kasten

- Anker mit Kette und Leine

- Schlepptrosse, 50 m Länge

- Bootshaken, Wurfleine

- Fender

- Vier Festmacher

- Handlot oder Echolot

- Empfänger (Radio/Navtex)

- Barometer, Borduhr

- Logbuch

- Seekarten, Seehandbuch, Leuchtfeuerverzeichnis

- Navigationshilfsmittel

- Bug- und Heckkorb, Seereling, Außenbordtreppe

- Ventile an Brennstofftanks

- Fäkalientank (Ausnahme: Rumpflänge < 10,50 m oder Breite < 2,80 m oder Baujahr vor 1.1.1980)

- Ersatzteile, Leckdichtungsmaterial, Werkzeug

- Reffeinrichtung, Sturmsegel

- Bolzenschneider, Kappbeil

Antrag auf Bootszeugnis

Ist die Yacht derart ausgestattet, ist in einem nächsten Schritt das Bootszeugnis beim zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) zu beantragen. Dieses Zeugnis ist erforderlich, um das Kennzeichen zu erhalten, das später gut sichtbar am Heck der Charteryacht angebracht werden muss.

Besichtigung und Prüfung

Vor der Erteilung des Bootszeugnisses vereinbart das WSA einen Besichtigungstermin, bei dem die Einhaltung der Vorgaben überprüft wird. Diese Prüfung muss alle zwei Jahre wiederholt werden. Dabei wird sichergestellt, dass alle sicherheitsrelevanten Komponenten weiterhin vorhanden und funktionsfähig sind. Zudem müssen die vorgegebenen Service- und Prüfintervalle, beispielsweise für Rettungswesten, Rettungsinseln, Gasherde oder Seenot-Signalmittel, eingehalten worden sein.

Auch der allgemeine Zustand der Yacht wird bewertet. Besonders geprüft werden dabei die Beschaffenheit des stehenden Gutes, die Borddurchlässe und die Ruderanlage. Ein gut gewartetes und gepflegtes Schiff besteht diese Prüfung in der Regel innerhalb einer Stunde.

Tipp für die reibungslose Prüfung

Um den Prüfungsprozess zu beschleunigen, empfiehlt es sich, alle relevanten Ausrüstungsgegenstände gesammelt auf den Salontisch zu legen. So können sie vom Prüfer schnell kontrolliert werden, bevor sie wieder an ihren angestammten Lagerort zurückgelegt werden.

Das richtige Boot für die Privat-Charter

Schönheit liegt im Auge des Betrachters, und das gilt auch für Boote. Es gibt eine beeindruckende Vielfalt an Schiffen, doch nicht jedes ist auch für eine Privat-Charter geeignet. Soll aber nicht nur einmalig eine Chartercrew gewonnen, sondern auch langfristig von der Vermietung tatsächlich wirtschaftlich profitiert werden, sollte der angehende Vercharterer sorgfältig prüfen, ob sein Boot die nötigen Voraussetzungen auch erfüllt :

1. Leichte Handhabung

Kann eine unerfahrene Crew Ihr Boot in angemessener Zeit sicher bedienen? Ein einfaches, benutzerfreundliches Handling ist entscheidend. Wenn Ihre Yacht spezielle Tricks erfordert, wie etwa das gleichzeitige Drücken einer Tür mit dem Fuß und das behutsame Betätigen der Türklinke, um diese zu öffnen, könnte das im Charterbetrieb zu Problemen führen. Ständige Rückfragen von Chartergästen wären die Folge, was weder für Sie noch für die Mieter erfreulich wäre.

Es muss nicht das neueste Modell sein, aber für die Sicherheit und Zufriedenheit der Crew ist es vorteilhaft, wenn das Boot solide gebaut, gut durchdacht und robust ausgestattet ist.

Es ist von Vorteil, wenn die Yacht für die Privat-Charter von einer renommierten und begehrten Marke wie Hallberg-Rassy, Hanse, Dehler oder Bavaria ist. Diese Yachten sind in der Regel leicht zu handhaben, selbst wenn sie schon einige Jahre auf dem Buckel haben.

2. Ersatzteillage

Wie gut kommen Sie im Fall der Fälle an Ersatzteile für Ihre Yacht? Egal wie sorgfältig Ihre Gäste mit der Yacht umgehen, es wird immer wieder zu kleineren oder größeren Schäden kommen. Ob es nun eine zertretene Motorpanelabdeckung, eine herausgebrochene Feuerlöscher-Halterung oder ein beschädigtes Ruderblatt ist – während einer Charter kann vieles kaputtgehen.

Daher ist es wichtig, dass Ersatzteile für Ihr Boot einfach und zuverlässig zu beschaffen sind. Ein weitverbreitetes Modell, für das es spezialisierte Händler mit einem gut bestückten Ersatzteillager gibt, bietet hier klare Vorteile.

Auch wenn die Ersatzteile möglicherweise namhafter Hersteller teurer sind, ist es beruhigend zu wissen, dass Ihr Boot nicht für Wochen im Hafen liegen bleibt, weil ein Teil nicht verfügbar ist.

Ähnliches gilt für Reparaturen: Wenn Ihre Yacht sehr individuell und schwierig zu warten ist, kann dies im Laufe der Zeit zu erheblichen Problemen führen.

3. Zielgruppe

Passt Ihre Yacht zu der Zielgruppe, die Sie ansprechen möchten? Bei der Vercharterung spielt die Auslegung Ihres Bootes eine entscheidende Rolle. Wenn Ihre Yacht geräumig, aber nur für eine kleine Crew ausgelegt ist, müssen Sie damit rechnen, dass die Zielgruppe bereit sein muss, einen höheren Preis pro Kopf zu zahlen.

Kabinenanzahl für die Privat-Charter

Ein guter Anhaltspunkt ist die Kabinenanzahl: Kleinere Crews sind oft mit zwei Kabinen zufrieden. Da jedoch viele Yachten bis zu einer Größe von 31 Fuß dieses Kriterium erfüllen, könnte es schwierig sein, Charterer zu finden, die bereit sind, für die gleiche Kabinenanzahl einen höheren Preis für eine 34 oder 40-Fuß-Yacht zu zahlen.

Yachten ab 34 Fuß sollten idealerweise über drei oder mehr Kabinen verfügen. Damit spricht Ihr Boot nicht nur Familien an, die Wert auf Komfort legen, sondern möglicherweise auch Gruppen wie Junggesellenabschiede, die einen attraktiven Pro-Kopf-Preis suchen.

Hier ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, welche Klientel man an Bord haben möchte und wie sich dies auf die Pflege und den Zustand der Yacht auswirken könnte.

Neben der Anzahl der Kabinen spielt auch der persönliche Geschmack Ihrer Gäste eine entscheidende Rolle. Ein sauberer und gepflegter erster Eindruck der Yacht ist wichtig, doch ebenso entscheidend sind die Segeleigenschaften bei Wind und Welle. Nicht jeder Chartergast sucht ein schwimmendes Wohnzimmer, das sich nur mäßig über das Wasser bewegen lässt.

Viele Segler bevorzugen ältere Boote mit einem klassischen Bootsriss und herausragenden Segeleigenschaften gegenüber einem modernen Raumwunder. Solche Yachten sprechen insbesondere Chartercrews an, die das Segelerlebnis und die Performance in den Vordergrund stellen.

Umfang der Ausstattung bei der Privat-Charter

Die dimmbare Unterwasserbeleuchtung taucht das Wasser hinter der Yacht in ein faszinierendes Lichtspiel, das unweigerlich die Blicke auf sich zieht. Auf dem hochmodernen Display tippt der Skipper gekonnt und lässt die Route für den nächsten Tag automatisch berechnen.

Die technische Entwicklung hat auch in der Yachtbranche große Fortschritte gemacht und viele Neuerungen mit sich gebracht. Doch welche Technik ist wirklich notwendig, um eine Charteryacht attraktiv zu machen, und auf welche Spielereien können Sie verzichten, um unnötig hohe Unterhaltungskosten zu vermeiden?

Erfahrene Segler, die ihr Hobby seit Jahrzehnten ausüben, erinnern sich noch an Zeiten, in denen ein Verklicker, eine Logge, ein Tiefenmesser und ein GPS-Handgerät völlig ausreichten. Viele ältere Boote ohne moderne Hightech-Ausstattung werden auch heute noch gerne gechartert.

Trotzdem kann moderne Technik wie das Bugstrahlruder, der Kartenplotter oder eine Windanzeige, die den scheinbaren Wind grafisch darstellt, für unentschlossene Charterkunden das Zünglein an der Waage sein.

Denn solche Extras erleichtern ja die Handhabung, was nicht zuletzt weniger erfahrene Segler anspricht, und machen das Boot insgesamt attraktiver. Ein Bugstrahlruder kann bei schwer zu manövrierenden Yachten dazu führen, dass im Laufe des Charterlebens der Yacht weniger Schäden am Rumpf, dem Bug- und Heckkorb und an den Relingstützen entstehen.

Für den Vercharterer bergen jedoch alle zusätzlichen technischen Ausstattungen ein gewisses Risiko: Je mehr Technik an Bord ist, desto mehr kann kaputtgehen. Reparaturen oder der Austausch defekter Komponenten verursachen oft hohe Kosten.

Tipp

Eine übermäßig moderne oder übervollständig ausgestattete Yacht ist bei der Privat-Charter nicht unbedingt nötig. Überlegen Sie, welche technischen Features wirklich notwendig sind, um mehr Chartergäste anzuziehen – und entfernen Sie alles, was nicht dazu beiträgt, die Attraktivität Ihrer Yacht zu erhöhen.

Der Weg zu neuen Privat-Charter-Kunden

Um mit der Vercharterung der eigenen Yacht tatsächlich in die Gewinnzone zu gelangen ist es Voraussetzung, die richtigen Kunden zu erreichen.

Eine der größten Herausforderungen dabei ist das Marketing. Denn selbst die am besten ausgestattete Yacht muss potenziellen Charterkunden bekannt gemacht werden. Ob über spezialisierte Charteragenturen, klassische Werbung oder moderne Online-Plattformen – jede Methode bringt unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich, die Sie gut abwägen sollten.

Marketing

Bevor Sie entscheiden, wie Sie Ihre Yacht für die Privat-Charter vermarkten, stellt sich die Frage: Wie viel möchten und können Sie selbst machen? Marketing erfordert nicht nur Zeit, sondern kann schnell teuer werden – insbesondere wenn Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Es kommt also darauf an, den Aufwand in Relation zu den zu erwartenden Buchungen zu setzen.

Für Yachtbesitzer, die nur gelegentlich ihre Yacht verchartern möchten, kann die Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Charteragentur eine gute Lösung sein. Diese Agenturen übernehmen den Großteil der Marketing- und Verwaltungsaufgaben und listen Ihre Yacht in ihren Charterkatalogen.

So sparen Sie sich den Aufwand für eine eigene Webseite oder aufwendiges Online-Marketing. Sie teilen einfach die verfügbaren Zeiten mit, und die Agentur sorgt für Interessenten und übernimmt oft auch die Abwicklung der Buchungen.

Charteragentur

Die meisten Charteragenturen berechnen rund 15 Prozent des Charterumsatzes als Provision für ihre Dienste. Auf den ersten Blick mag das vielleicht hoch erscheinen, doch die mit der Agentur verbundene Entlastung ist gerade für Yachtbesitzer ohne Marketing-Erfahrung ein erheblicher Vorteil. Denn die Agentur sorgt für die Sichtbarkeit Ihrer Yacht, übernimmt die Buchungsabwicklung und entlastet Sie vom bürokratischen Aufwand.

Einige Agenturen bieten zusätzlich Services wie die Reinigung der Yacht oder die Übergabe und Rücknahme an. Diese Leistungen sind in der Regel kostenpflichtig und nicht immer in jedem Yachthafen verfügbar – es lohnt sich, hier genau hinzuschauen.

Eigenes Marketing

Wenn Sie planen, Ihre Yacht häufiger zu verchartern, könnte sich der Aufbau einer eigenen Webseite oder Social-Media-Präsenz lohnen. Das gibt Ihnen mehr Kontrolle über die Außendarstellung Ihres Unternehmens und ermöglicht eine direkte Kommunikation mit potenziellen Kunden. Ein solches Vorgehen erfordert zwar Zeit und Know-how, doch langfristig kann es zu höheren Gewinnen führen – vor allem wenn Sie es dadurch schaffen, Stammkunden zu gewinnen.

Denn Sie sollten beachten, dass einige Charteragenturen in ihren Verträgen Klauseln haben, die sie auch bei Folgeaufträgen zur Provision berechtigen – oft noch bis zu zwei Jahre nach der ersten Buchung.

Fazit

Die Entscheidung, ob Sie auf eine Charteragentur oder eigenes Marketing setzen, hängt vor allem von Ihren Zielen und der geplanten Nutzung ab.

Möchten Sie lediglich gelegentlich verchartern und möglichst wenig Aufwand haben, ist die Zusammenarbeit mit einer Agentur sinnvoll. Wer jedoch auf langfristige Einnahmen und eine höhere Kontrolle setzt, könnte von einem selbstständigen Marketingansatz profitieren.

Wichtig ist in beiden Fällen: Eine gute Kundenbetreuung und der Zustand Ihrer Yacht sind entscheidend, um Chartergäste langfristig zu binden.

Tipp

Wenn Sie die Vercharterung intensiv betreiben wollen, kann es am Anfang sinnvoll sein, eine Mischung aus Eigenmarketing und Charteragentur zu nutzen.

Wägen Sie ab, welche Werbe- und Vertriebswege Sie kostengünstig selbst bewerkstelligen können, und verpflichten Sie parallel eine Charteragentur dazu, Ihre Yacht anzubieten.

Auf diese Weise bauen Sie einerseits selbst langsam Ihr Marketing auf und können zusätzlich noch freie Charterwochen schneller durch die Unterstützung der Charteragentur vermarkten.

Ist Privat-Charter ein lohnendes Geschäft?

Der Traum, eine eigene Yacht zu besitzen, steht für Freiheit und exklusive Abenteuer auf dem Wasser. Doch diese Freiheit hat ihren Preis: Die Unterhaltung einer Yacht bringt beträchtliche laufende Kosten mit sich. Ein naheliegender Gedanke ist daher, das Boot zu vermieten, um die finanzielle Last zu reduzieren.

Was auf den ersten Blick wie eine einfache Lösung wirkt, erfordert jedoch eine sorgfältige Kalkulation, denn zusätzliche Ausgaben können schnell die Bilanz belasten. Zunächst stellt sich daher die Frage, wie häufig Sie Ihre Yacht tatsächlich verchartern möchten.

Eine Yacht rentiert sich nur, wenn die Einnahmen aus der Vermietung die zusätzlichen Kosten abdecken. Diese umfassen neben einer umfangreichen Sicherheitsausrüstung unter anderem die regelmäßigen Bootszeugnisse, die für den gewerblichen Betrieb erforderlich sind.

Auch Wartungs- und Prüfintervalle müssen in kürzeren Abständen eingehalten werden, als Sie es bei reiner Eigennutzung der Yacht möglicherweise tun würden. Während im privaten Bereich möglicherweise noch eine zwei Jahre alte Seekarte genutzt wird, ist dies bei der Vercharterung nicht zulässig.

Ein oft übersehener Punkt ist die gesteigerte Abnutzung. Jedes Mal, wenn das Boot in fremde Hände gegeben wird, steigt die Belastung. Das führt nicht nur zu mehr Instandhaltungsaufwand, sondern kann langfristig den Wiederverkaufswert senken.

Hinzu kommen erhöhte Kosten für Liegeplätze in beliebten Charter-Revieren sowie spezielle Versicherungen, die mögliche Schäden während der Vercharterung abdecken – diese sind in der Regel teurer als Standard-Policen.

Die Entscheidung zur Vercharterung sollte also gut durchdacht sein. Neben den potenziellen Einnahmen müssen Sie auch die versteckten Kosten genau im Auge behalten, bevor Sie den ersten Chartervertrag abschließen.

Erwartbare Einnahmen

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Charterpreise für Ihre Yacht realistisch sind, lohnt sich ein Blick auf die Angebote vergleichbarer Yachten bei etablierten Charteragenturen.

So erzielt beispielsweise eine Dehler 34 aus dem Jahr 1989, abhängig von der Saison, zwischen 900 und 1.300 Euro pro Woche. Doch von diesem Betrag müssen neben den Betriebskosten auch Agenturprovisionen, Rabatte für Frühbucher oder Langzeitmieten sowie gegebenenfalls die Umsatzsteuer abgezogen werden. Netto bleiben somit etwa 800 bis 1.000 Euro pro Charterwoche als Rohertrag.

Ein konkretes Beispiel liefert die Charteryacht des Autors: Die „Yolo“ konnte in der Saison 2022, in der sie fast durchgängig verchartert war, einen Umsatz von rund 21.500 Euro erzielen.

Auf der Kostenseite ist dabei zu beachten, dass viele Arbeiten, wie Pflege, Wartung und Reinigung, selbst übernommen wurden, was die Ausgaben erheblich reduzierte. Das regelmäßige Abtauchen des Unterwasserschiffs in Eigenregie etwa – ein Service, der normalerweise zwischen 80 und 120 Euro pro Tauchgang kostet. Für kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten sind bei Fremdvergabe Stundensätze von 80 bis 120 Euro plus Anfahrtskosten einzuplanen.

Zusätzlich fielen 2022 einmalige Investitionen in Höhe von 6.400 Euro an, unter anderem für häufige Fahrten mit dem eigenen Pkw zur Yacht, einen neuen Decksbelag, eine Kühlbox und ein Tablet. Da diese Ausgaben nicht jährlich wiederkehren, wurden sie hier aus der laufenden Kostenkalkulation herausgenommen.

Insgesamt beliefen sich die jährlichen Betriebskosten somit auf etwa 8.500 Euro – eine Zahl, die allerdings stark davon beeinflusst wird, dass viele Arbeiten selbst durchgeführt wurden. Wer mehr Aufgaben auslagern möchte, muss entsprechend höhere Ausgaben einplanen.

Erfahrungen und Anforderungen

Das Verchartern der eigenen Yacht klingt für viele Eigner nach einer verlockenden Möglichkeit, die laufenden Kosten zu reduzieren oder gar ein Zusatzeinkommen zu erzielen. Doch so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint, ist es nicht. In meiner ersten Saison als Vercharterer habe ich wertvolle Lektionen gelernt, die ich heute mit anderen teilen möchte.

Die Wahl der richtigen Charteragentur

Ein zentraler Schritt war die Entscheidung für eine zuverlässige Charteragentur. Sie übernahm nicht nur das Marketing, sondern kümmerte sich auch um die komplette Abwicklung der Buchungen und Zahlungen. Das entlastet ungemein und sorgt dafür, dass in diesem Bereich der Vercharterung alle rechtlichen Vorgaben erfüllt werden. Eine gute Agentur ist Gold wert und erleichtert den Einstieg in die Vercharterung erheblich.

Versicherungsfälle und Übergaben

Unerwartete Probleme lassen sich jedoch nicht immer vermeiden. Ein Fall, der mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, war ein Chartergast, der durch unsachgemäße Handhabung Schäden an der Yacht verursachte. Glücklicherweise sprang die Charterversicherung ein und deckte die Reparaturkosten. Der Vorfall zeigte mir jedoch eindringlich, wie wichtig eine umfassende Versicherung ist. Ebenso habe ich gelernt, den Zustand der Yacht bei jeder Übergabe und Rücknahme akribisch zu dokumentieren. Ein detailliertes Übergabeprotokoll ist unerlässlich, um späteren Ärger zu vermeiden.

Gut geplant ist halb gewonnen

Das Verchartern der eigenen Yacht kann sich auszahlen – aber nur, wenn man gut vorbereitet ist. Wer bereit ist, diese Hürden zu meistern, wird mit einer spannenden Möglichkeit belohnt, seine Leidenschaft für das Segeln mit anderen zu teilen und gleichzeitig die Unterhaltskosten zu senken.

Die Ausgaben im Blick behalten

Im ersten Jahr müssen notwendige Investitionen berücksichtigt werden, um die Yacht in einen charterfähigen Zustand zu versetzen – vor allem wenn ein Bootszeugnis erforderlich ist. Diese Anfangskosten führen häufig dazu, dass die ersten zwei bis drei Jahre keine Gewinne erwarten lassen. Eine Gewinnabsicht muss aber erkennbar sein, da das Finanzamt sonst Liebhaberei annimmt und steuerliche Vorteile nicht gewährt.

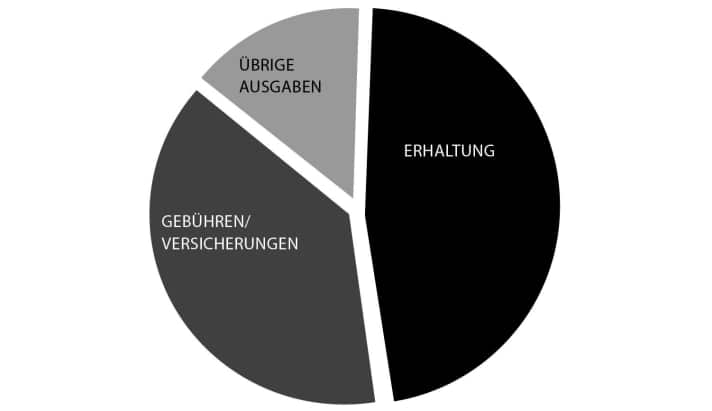

Der Ertrag hängt schließlich stark davon ab, wie oft und zu welchen Konditionen die Yacht vermietet wird. In den drei Rubriken finden sich die Kosten für:

Erhaltung

- Farben

- Lacke

- Gelcoat

- Motoröl

- Pflege-, Schmier- und Reinigungsmittel

- Glühbirnen

- Kleinmaterial wie Schrauben und Schäkel

- Batterien

- Wartung von Motor, Technik und der Segel

- Kielarbeiten durch die Werft und die Slipanlage, um das Boot dafür an Land zu bekommen

- Ersatz verlorener Gegenstände, etwa aus der Pantry

Im zugrunde liegenden Beispiel machen diese Ausgaben mit 4100 Euro den größten Teil der Kosten aus.

Gebühren/Versicherungen

- Sommer- und Winterliegeplatz,

- allgemeine Parkgebühren und Kosten des Geldverkehrs

Sie belaufen sich in Summe auf 3.200 Euro.

Übrige Kosten

- Aufwände für aktuelle elektronische und Papierkarten

- Portokosten

- Erneuerung des Erste-Hilfe-Materials

- Küchenausstattung

- Aufbewahrungsboxen

- ein neuer Handstaubsauger

- kleinere Werkzeuge

- Gastgeschenke

- Fahrtkostenerstattungen

Diese summieren sich auf 1.200 Euro.

Der Autor

Der Diplomkaufmann verchartert seine Dehler 34 „Yolo“, Baujahr 1989, in der fünften Saison und weiß genau, welche Vor- und Nachteile das hat. wellenrauscher.de