Unsere „Lady Charlyette“ ist bereit. Sogar der Spinnakerbaum stakt bereits zur Seite heraus, was das Schiff weniger elegant erscheinen lässt und an einen klobigen Fischtrawler erinnert. Aus der Entfernung wirkt unser Boot so klein und verletzlich. Diese Nussschale wird uns 4.000 Seemeilen über das weite Meer tragen, durch Wellen und Wind. Seit vier Jahren leben wir, mein Mann Stefan und ich, auf ihr. Sie brachte uns von Europa über den Atlantik bis hierher zu den Inseln an der Westküste Panamas, an den Rand des Pazifiks. Wir legen unseren Start über die unendlichen Weiten auf den 30. Januar fest. Seelisch und moralisch bin ich bereit und freue mich auf das Land hinter dem Horizont. Morgentee und Müsli sind vorher obligatorisch. Der Magen darf auf See niemals leer sein. Das bedeutet, etwa alle zwei Stunden irgendetwas zu essen. Dann rattert die Ankerkette am Bug.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ein Segel nach dem anderen wird gesetzt. Im Windschatten der Insel schlappern sie jedoch nur lustlos herum. Ganz langsam setzt sich unsere „Lady“ in Bewegung. Es ist ein Zeitlupenstart in jeder Hinsicht. Ich sauge noch einmal die wunderschöne Landschaft der Inselwelt ein. Unmerklich werden die Felsskulpturen kleiner. Ein Fischerboot kommt uns entgegen, heiß umkämpft von Seevögeln. Die grüne Küste von San José verliert nach und nach ihre Konturen und Farben. „Ade, zauberhaftes Las Perlas, ach du schönes Panama! Auf ein Wiedersehen in der Südsee, all ihr anderen Segler! Kommt bitte bald hinterher! Ich freue mich auf weitere Treffen“, rufe ich in Gedanken zurück.

Tausende Seemeilen endloser Pazifik voraus

„Wild Thing 2“, „Meerla“, „Avanti“, „Anixi“, „Rumb Runner“, „Cavatina“, „Cerulean“, „Wadura“, „Pangaea“, „Trinity“, „Altimate“, „Matilda“, „Obelix“ und ihre Crews erscheinen nacheinander vor meinem geistigen Auge. Sie alle sind ebenso wie wir auf der Barfußroute unterwegs. Wir haben sie mindestens einmal getroffen und bleiben seither in Kontakt. Einige von ihnen werden nach uns in die Marquesas fahren. Andere steuern trotz der strengen Auflagen die Galapagos-Inseln an. Ein Boot wird sogar direkt zu den Gambier-Inseln segeln, um von dort aus die Tuamotus zu erreichen. Diese Inseln sollen sehr sehenswert sein, liegen jedoch so weit im Süden, dass sie sich schon im Zyklongebiet befinden. Gegen Sturmschäden ist unser Boot dort erst ab Mai versichert.

Las Perlas ist inzwischen nur noch ein schmaler dunkler Streifen am Horizont. Nun meldet sich langsam der versprochene Wind. Erst kommt eine leise Böe und strafft die Genua, dann noch eine, und plötzlich rauscht die „Lady“ los. Der Wind weht von der Seite. Das ist ihre Lieblingsrichtung. Wir setzen zusätzlich die kleine Fock. Nun zieht unser schwimmendes Haus mit vier Segeln sieben bis neun Knoten durchs Wasser. Das Rauschen der Bug- und Heckwellen ist Musik in den Ohren. Die sanfte Dünung sorgt für ungestörtes Segelvergnügen. Wir sind auf See mit wenig Welle und dem perfekten Wind. Mein Geist löst sich vom Land. Die Augen schauen nach vorn, auf einen geraden blauen Horizont. Vor uns liegen Tage und Wochen mit dieser Aussicht, Tausende Seemeilen endloser Pazifik, die legendäre Südsee. Hinter dem Horizont erwartet uns Französisch-Polynesien. Marquesas, wir kommen!

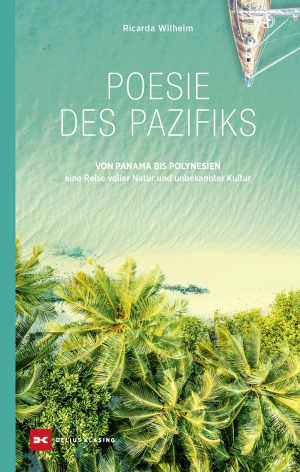

Poesie des Pazifiks

Wild und wunderschön: Eine Segelreise durch den Pazifik

Der Pazifik, oft als friedlicher Ozean bekannt, präsentiert sich von einer faszinierenden und herausfordernden Seite. Ricarda Wilhelm, die zunächst wenig für die Weiten des Ozeans übrig hat, wird dennoch von der Aussicht auf das Segelabenteuer in der Südsee gelockt. Zusammen mit ihrem Mann und Kapitän begibt sie sich auf eine Reise durch die beeindruckende Welt der polynesischen Inseln, von den Las Perlas bis zu den Marquesas und Atollen der Tuamotus.

Eine Reise voller Farben und Eindrücke

Ricarda Wilhelms Erzählung bringt die farbenfrohe und bildgewaltige Landschaft der Südsee zu Ihnen nach Hause. Ihre Schilderungen lassen den Leser förmlich neben ihr im Bugkorb durch das glitzernde Blau gleiten, begleitet von Meerestieren wie Delfinen und Schildkröten.

- Umfassende Hintergrundinformationen: Erfahren Sie mehr über die faszinierende Natur, Kultur und Tierwelt der Südseeinseln.

- Praktische Segeltipps: Nutzen Sie wertvolle Ratschläge für lange Segelreisen, direkt aus der Erfahrung einer Abenteurerin.

- Ehrliche und humorvolle Erzählungen: Genießen Sie eine authentische Darstellung, die sowohl die Schönheit als auch die Herausforderungen des Segelns offenbart.

Die duale Natur des Segelns: Romantik und Herausforderungen

Neben den idyllischen Momenten der Reise beschreibt Ricarda auch die Härten der Segelwelt. Sie teilt die Höhen und Tiefen ihrer großen Fahrt, spricht über Gefahren, Risiken und die Notwendigkeit von Ausdauer, um den Traum zu verwirklichen. Diese Reisebeschreibung ist eine Einladung zum Träumen und Mitsegeln, angereichert durch die vielen besonderen Erlebnisse und Begegnungen auf dem weiten Meer und den nahezu unberührten Inseln.

Erleben Sie den Zauber der Südsee durch die Augen einer Seglerin, die sich auf ein unvergleichliches Abenteuer eingelassen hat.

Die Wellen rauschen gleichmäßig und flach von hinten heran. Ja, so haben wir uns das Segeln im Pazifik vorgestellt. Dieser Ozean wird seinem Namen gerecht und zeigt sich friedlich. Der Passat weht zwar etwas schwächer als versprochen, aber er bringt uns zügig voran. Trotz der Geschwindigkeit liegt unser Boot ruhig im Wasser. So kann es weitergehen. Den gesamten ersten Tag benötigen wir, um den Golf von Panama zu durchqueren. So groß ist er. Auf der Karte sehen die Strecken immer viel kürzer aus.

Erste Nachtfahrt auf dem Pazifik verläuft ruhig

Der erste Sonnenuntergang taucht den Himmel vor uns in warme Farben. Wir segeln Richtung Westen, folgen dem Lauf von Sonne und Mond. In den nächsten Wochen werden Feuerstern und Erdtrabant vor dem Bug hinter dem Horizont verschwinden, um ein paar Stunden später hinter uns wieder aufzutauchen. Auch nachts geht es weiter flott voran. Wir bleiben nicht wach, um aufzupassen. Stefan schläft jedoch während einer mehrtägigen Überfahrt immer im Cockpit. So kann er rasch reagieren, wenn es notwendig wird. Seine Ohren sind sensibel auf die Bootsgeräusche eingestellt. Sobald sich etwas ändert, wird er wach.

Ich schlafe unter Deck in einem der Betten. Je nach Bedingungen suche ich mir den ruhigsten Ort aus. Der Capitaño weckt mich nur, wenn er meine Hilfe benötigt oder das Cockpit verlassen muss. Der Autopilot steuert 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche selbstständig das Schiff. Er ist der fleißigste und zuverlässigste Mitarbeiter an Bord.

Nachts sehen unsere Geräte besser als jedes menschliche Auge. Das AIS warnt vor Schiffen, die uns näher als eine halbe Seemeile kommen. Radarwellen sehen alle Erhebungen. Sogar die Wellen, wenn sie zu groß werden. Hier liegt unser Warnradius bei zwölf Meilen. Das Radargerät zeigt uns ebenso dicke Regenwolken an, die meist mit starken Böen einhergehen. Nach einem Alarm haben wir genug Zeit zu reffen. Um Boot und Crew sicher über die See zu bringen, darf dem Wind nicht zu viel Angriffsfläche gegeben werden. Lieber sind wir langsamer und länger unterwegs, als uns von den Böen das Rigg zerschlagen oder die Segel zerreißen zu lassen.

Unsere erste Nacht wird jedoch sehr ruhig. Wir schlafen beide ganz gut und stehen morgens mit der Sonne auf. Bevor sich der rote Ball über den Horizont schiebt, wird es bereits hell. Dieses diffuse blaue Licht, das langsam ins Gelb und Orange wechselt, verbreitet eine einzigartige romantische Stimmung. Es taucht die Wasseroberfläche in glimmendes Gold und stimmt damit auf einen neuen wertvollen Tag ein. „Lebe im Jetzt und genieße die Gegenwart. Egal, was gestern war, heute steht alles wieder auf Anfang. Mach was draus!“, flüstern mir die flimmernden Luftgeister zu.

Flaute kündigt sich an

Wir sind um 9:15 Uhr gestartet und werden deshalb jeden Tag zu dieser Zeit die zurückgelegten Seemeilen ins Logbuch schreiben. Das ist die Strecke nach genau 24 Stunden, einem Tag, einem Etmal. Deshalb verstellen wir die Bordzeit niemals während einer Überfahrt. Auch wenn die Sonne jeden Tag etwa zehn Minuten später aufgehen wird, endet unser Bordtag immer um 9:15 Uhr Panamazeit.

Am Anfang des Crossings ist das lange nach unserem Morgentee und dem anschließenden Müsli. Kurz vor dem Ziel wird es bereits vor dem Morgengrauen so weit sein. Ein Wecker klingelt täglich, damit der Wert genau stimmt. Unser erstes Etmal liegt bei 178 Seemeilen. Wir waren also durchschnittlich mit 7,4 Knoten unterwegs. Das ist ein gutes Ergebnis. Wenn die Bedingungen optimal sind, schaffen wir sogar etwas mehr als 200 Seemeilen. Gestern hatten wir jedoch meist einen Knoten Gegenstrom, und so stellen wir am ersten Tag keinen Rekord auf.

Wenn es weiter so gut läuft, sind wir in drei Wochen am Ziel. Die Winde flauen jedoch ab, der Gegenstrom bleibt uns treu. Das war ja ein kurzes Vergnügen. So früh nach dem Start sollte die Wettervorhersage eigentlich noch stimmen, und die bot uns in den ersten vier Tagen zwischen 15 und 20 Knoten an. Die hätten wir gern angenommen. Mit den aktuellen zehn Knoten von hinten kommt unsere 20 Tonnen schwere „Lady“ jedenfalls nicht gut voran. Wir driften eher, statt zu segeln. Das bringt weder Spaß noch Seemeilen.

Jeden Hauch auf dem Pazifik nutzen

Die Schmetterlingsbeseglung mit dem Spibaum ist zwar eine praktische Erfindung. Um nicht zu sehr zu schaukeln, muss man trotzdem etwas vor dem Wind kreuzen. Das bedeutet mehr Wegstrecke. 4.000 Seemeilen sind jedoch weit genug. Also entschließen wir uns, den Oxley auszupacken. Dieses große Leichtwindsegel wurde einem Kite nachempfunden. Es steht vor dem Bug und wird von uns liebevoll Ochse genannt. Das außerordentlich dünne Material soll auch bei besonders wenig Wind stehen. Das Segel bläht sich auf, wird glatt und bauchig. Nun zeigt es sich in seiner ganzen Pracht. Wir nehmen wieder Fahrt auf – bis eine größere Welle die gesamte Schönheit zunichtemacht. So ein Mist!

Das ist eine wichtige Lektion auf unserer Reise. Wellen können für Segel zum K.-o.-Kriterium werden. Bei zu wenig Wind bringen sie das Boot derart ins Wanken, dass noch so gut geschnittene und gestellte Tücher ihr Profil verlieren. Dann kann der Wind nicht auf die Fläche drücken, und schon ist die Fahrt zu Ende. Daraus folgend schaukelt das Boot noch mehr in der See. Das passiert uns nun mit diesem supergenial ausgetüftelten Kite für Segler. Unermüdlich stellt er sich auf, zeigt sich in seiner ganzen prallen Pracht, nur um mit der nächsten größeren Welle erneut einzufallen.

Abwechselnd knistert und kracht es. Jedes Mal haben wir Angst, dass der Stoff zerreißt. Nur ein einziger Knoten mehr Wind würde das Problem beheben. Aber der Wettergott lässt sich nichts befehlen. Eine Weile lassen wir den Ochsen stehen, aber der Schirm kommt immer wieder aus dem Gleichgewicht. Er fällt raschelnd zusammen, um kurz danach, wenn sich der Wind wieder in ihm verfängt, ordentlich an den Schoten zu reißen. Explosionsartig knallt es im Material. Das zu sehen und zu hören tut weh. Bald nehmen wir dieses schöne teure Segel wieder herunter. Der Motor muss ran.

Unser Boot kommt nur dank Maschinenkraft voran

Hoffentlich meldet sich der Passat bald wieder. Immerhin lobt alle Welt seine zuverlässige und beständige Kraft. Er ist der Grund, warum die Segelrouten so liegen, wie sie liegen. Wo ist der Wind nur geblieben? Ich sitze im Cockpit und schaue aufs Wasser. In langer Reihe treibt uns Müll entgegen und am Boot vorbei. Ich erkenne Plastikflaschen, Latschen, Styroporstücke, zerschlagene Plastikpaletten und sogar eine Schwimmweste. Es sieht aus, als wäre vor uns ein Boot gesunken und all der schwimmende Krimskrams sammele sich hier in einem schmalen Strom.

Der Motor brummt den gesamten zweiten Tag und die folgende Nacht. Obwohl er nur langsam läuft, um uns in Fahrt zu halten, dröhnt mein Kopf. Welle und wenig Fahrt bringen Unruhe ins Schiff. An Schlaf ist nicht zu denken. Tagsüber kann ich aufgrund der ruhigen See nach vorn an Deck flüchten. Wir tuckerten in den letzten 24 Stunden, unserem zweiten Tag, nur 134 Seemeilen unserem noch so weit entfernten Ziel entgegen. „Marquesas, es dauert wohl etwas länger.“ Auch am dritten und vierten Tag kommen unsere Segel gar nicht oder nur kurz zum Einsatz. Die „Lady“ motort mit fünf Knoten über das größte und tiefste Weltmeer. Noch nie waren wir so lange ohne Windkraft unterwegs. Da denkt man, es gibt heutzutage relativ zuverlässige Wettervorhersagen. Wir starteten aufgrund solcher Fehlinformationen.

Morgens rufen wir über unser Iridium einen aktuellen Wetterbericht ab. Er bleibt bei seinem Standpunkt. Alle Modelle sind der Meinung, dass der Wind hier und bis zum Galapagosarchipel mit etwa 17 Knoten wehe. Erst dort sei ein kleines Windloch zu erwarten. Die Realität sieht erheblich anders aus. Unser schwimmendes Heim dümpelt weiterhin in der Flaute und kommt nur dank Maschinenkraft voran. Bald haben wir den bisherigen Jahresdurchschnitt von 200 Motorstunden erreicht, und es ist erst Februar. Immerhin gibt es den fleißigen eisernen Mitarbeiter. Magellan und all die anderen alten Seefahrer konnten nur warten.

Mit der Zeit beruhigt sich sogar das Meer. In jeder noch so sanften Brise setzen wir Segel und lernen bei drei bis vier Knoten Wind, uns über zwei bis drei Knoten Fahrgeschwindigkeit zu freuen. Die Wellen rollen weich und glatt unter dem Rumpf hindurch. Im Morgenlicht wabern sie wie flüssiges Gold. Nur leise Flüsterwellen zeigen sich auf der Wasseroberfläche. Sie kräuselt leicht. In der vierten Nacht ist es so ruhig, dass wir wieder schlafen können. Immerhin. Der Pazifik wird seinem Namen nun wirklich gerecht. Die Deutschen nennen ihn still. Aber niemand hat uns erzählt, dass kein Wind weht. Alle Beschreibungen gingen bisher davon aus, dass er aufgrund seiner friedlichen See Pazifik heißt. Ich hatte auf Wind und wenig Wellen gehofft.

Für das Leben an Bord ist die Flaute wundervoll

Der Vorteil ist, dass unter diesen Bedingungen kaum Einschränkungen an Bord auftreten. Wir können nicht nur unbeschadet auf Toilette gehen und duschen, sondern auch entspannt kochen. Ich lese, schreibe und lerne Französisch, ohne dass mir übel wird. Stefan repariert sogar ein paar Sachen am Boot. Das erlebe ich auf einem Crossing zum ersten Mal. Nachts schlafen wir zusammen in unserem Bett. Auch das ist bisher auf dem Meer noch nie passiert. Ich backe ein Brot, schneide reifes Obst vor, und zum Mittag gibt es sogar Dessert. Gern würde ich baden gehen, aber das erlaubt der Capitaño nicht. „Das ist viel zu gefährlich“, sagt er immer. „Eine einzige unerwartete Böe könnte dich vom Boot trennen. Ich will dich noch eine Weile behalten.“

Wie lange wird diese Flaute wohl andauern? Für das Leben an Bord ist sie wundervoll, eignet sich jedoch überhaupt nicht, wenn man voran- und ankommen will. Drei bis vier Wochen inmitten einer unendlichen Wasserwüste sind lang genug. Wir wollen möglichst bald unser Ziel erreichen und wünschen uns den Wind zurück. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Pazifik beruhigt sich mit jedem Tag mehr. Inzwischen schaukelt die „Lady“ kaum noch. Wir kämpfen uns letztlich mehr als 1.000 Seemeilen in zehn langen Tagen und Nächten durch die Flaute. Die Stunden fließen wie zäher Brei dahin. Was macht man so lange auf einem Boot, von dem man nicht herunterkommt?

Wir sind zu zweit und haben uns für diese Situation keinen Gesprächsstoff aufgespart. Sicher wäre es mit mehr Leuten an Bord etwas abwechslungsreicher. Aber dann hätte der Capitaño auch die Verantwortung für unsere Mitreisenden. Das will er auf solchen langen Stecken unbedingt vermeiden. Wir haben in der Familie und im Freundeskreis leider keine echten Segler, mit denen wir eine solche Reise gemeinsam angehen könnten. Fremde an Bord, und das gleich für drei bis vier Wochen, wären für meinen Mann ein zusätzliches Risiko. Insbesondere da man die Bedingungen auf See und damit verbundene Herausforderungen nicht vorhersagen kann.

Außerdem würde es enger im Cockpit und unter Deck werden. Die Auswahl der Sitzplätze beschränkte sich, und wir müssten mehr Rücksicht nehmen. Bei wilder See verringern sich die Aufenthaltsmöglichkeiten zusätzlich. Unter Deck werde ich schneller seekrank. Auch die Schattenplätze im Cockpit sind begrenzt. Geht es mir schlecht, muss ich mich nicht um andere kümmern. Sosehr mich die lange einsame Zeit der Zweisamkeit langweilt und ermüdet, genieße ich doch die Vertrautheit untereinander.

Besuch an Bord

Während der ersten zehn Tage ist es also hauptsächlich das Setzen und Herunternehmen von Leichtwindsegeln, das uns in Bewegung hält. Ansonsten gibt es nicht viel zu tun. Ich komme mit dem Schreiben meiner Reiseerlebnisse und Französischlernen gut voran. Wir lesen ein Buch nach dem anderen und haben neuen Gesprächsstoff. Wäre nicht das Logbuch, müssten wir für die einzelnen Tage Striche an die Bordwand malen. Sie ähneln sich dermaßen, dass man nicht einmal mitzählen kann. Aber manchmal passiert dann doch etwas Überraschendes.

Ganz unerwartet landet eine kleine, zarte Möwe auf dem Vordeck, schaut sich um und stakst mit ihren dünnen, langen Beinchen übers Deck. Diese Stippvisite bringt eine willkommene Abwechslung. Erst bewege ich mich gar nicht oder nur ganz langsam, um sie nicht zu verscheuchen. Nach einer Weile schaut der Vogel durch das offene Frontfenster ins Cockpit. Es dauert nicht lange, und die neugierige Möwe stakst hindurch. Ängstlich schaut sie sich um, jederzeit bereit, den Rückzug anzutreten. Da die unbekannten Menschen sitzen bleiben, nur gucken und scheinbar doch nicht so gefährlich sind, entspannt sich der Vogel. Er guckt sich um, lässt einen Klecks fallen und kehrt aufs Vordeck zurück. Der freie Himmel über dem Kopf ist ihm dann wohl doch lieber.

Unsere Besucherin scheint ein Stück mitfahren zu wollen. Sie macht keine Anstalten, ihre Flügel zu benutzen. Ich hole ein paar Brotkrumen aus der Küche. Vielleicht hat sich der Seevogel zu sehr verausgabt und benötigt neue Energiereserven. Immerhin liegt Panama inzwischen gut und gerne 600 Seemeilen nordöstlich hinter uns. Dann sitze ich sogar mit dem zarten Wesen zusammen auf dem Vordeck. Stefan filmt diese einmaligen Momente.

Letztlich bleibt die kleine Möwe den ganzen Tag bei uns. Erst als sich die Sonne rotglühend in unserem Bugkorb platziert, streckt der Seevogel seine weißen Flügel, als müssten sie erst einmal ein wenig gedehnt werden, und hebt ab, auf Nimmerwiedersehen. Gute Reise, kleiner Freund!

Zum Weiterlesen: „Poesie des Pazifiks“

Wieso heißt der Pazifik Stiller Ozean?

Der Begriff „Pacific“ bedeutet ruhig, friedlich. Trotzdem gibt es auch in diesem Meer heftige Stürme. Die Zyklonsaison beginnt auf der Südhalbkugel im November/Dezember und dauert an bis April/Mai. In Äquatornähe gibt es die sogenannte Kalmenzone, bekannt für wenig bis keinen Wind.

Nord- und Südamerika, Neuseeland, Australien und Ostasien rahmen den Pazifik ein. Er bedeckt 35 Prozent der gesamten Erdoberfläche und ist damit größer als alle Kontinente zusammen. Dieser Ozean der Superlative stellt selbst ohne Nebenmeere die Hälfte des gesamten Wassers auf unserer Erde. Das liegt auch daran, dass er besonders tief ist. Stellenweise geht es 11.000 Meter hinunter.

Von den Europäern wurde der Pazifik erst Anfang des 16. Jahrhunderts entdeckt, als eine spanische Expedition die Landenge im heutigen Panama überquerte. Damals nannte man es noch das Südmeer. Erst Magellan wird ihn als Pazifik, den stillen oder auch ruhigen Ozean, bezeichnen. Man munkelt, er dümpelte 100 Tage in der Flaute herum, bevor die Segel wieder Fahrt in sein Schiff brachten.

Wie entstand Polynesiens Inselwelt?

Wären wir vor mehr als 60 Millionen Jahren unterwegs, gäbe es im gesamten Pazifik keine Inseln. Australien trennte sich von Asien und driftete Richtung Süden. Erst vor 50 Millionen Jahren begannen sich die Tuamotus aus dem Meeresgrund zu erheben.

Ihre Entstehung dauerte 20 Millionen Jahre. Bis heute erodierten die Vulkanberge komplett. Geblieben sind nur ihre Saumriffe, welche sich um die einstigen Inseln bildeten und nun mit Meerwasser gefüllte Lagunen umschließen. Vor etwa 20 Millionen Jahren entstand der Gambier-Archipel etwas südlicher. Danach wuchsen Austral- und Cookinseln aus dem Ozean. Sie sind auch in der Gegenwart noch echte Inseln und von einem Saumriff umgeben.

Vor sechs Millionen Jahren bildeten sich die Marquesas und erst viel später danach, bis vor ungefähr 20.000 Jahren, die Gesellschaftsinseln. Heute gibt es auf unserem Weg all diese Landflecken. Die meisten gehören politisch zu Französisch-Polynesien. Sie verteilen sich auf einer Fläche, die der des gesamten europäischen Kontinents entspricht.