- Meeresschutz-Projekt 1: Bojen statt Anker

- Meeresschutz-Projekt 2: Anpflanzung von Seegraswiesen

- Meeresschutz-Projekt 3: Ankerbuchten unter Kontrolle

- Meeresschutz-Projekt 4: k ünstliche Riffe

- Meeresschutz-Projekt 5: Bergung von Geisternetzen

- Meeresschutz-Projekt 6: Mikroplastik-Vermeidung

- Meeresschutz-Projekt 7: i nternationales Meeresschutz-Abkommen

Seit Jahrzehnten weist die Forschung auf die gewaltigen Probleme der Meere hin. Inzwischen sind selbst einige Wissenschaftler der Meinung, dass deren Ursachen hinreichend untersucht sind. Woran es hingegen mangelt, ist entschlossenes Handeln, um sie endlich zu beseitigen. Das beginnt bei der dramatischen Überfischung fast aller Ozeane, weil die Fischereiflotten immer noch viel zu groß und die Fangquoten nicht niedrig genug sind. Weiter geht es mit dem Nährstoffeintrag seitens der Landwirtschaft etwa im Ostseeraum, dem die Politik keinen Einhalt gebietet. Und es endet mit der Zerstörung von Lebensraum für die Meeresfauna und -flora, die immer noch weitgehend ignoriert wird. Zwar zeigen Forscher längst Lösungswege auf, versehen mit Empfehlungen an die Politik. Doch die agiert zu langsam oder zaghaft. Zum einen, weil mit Verboten selten Wahlen zu gewinnen sind. Aber auch, weil übermächtige Lobbyverbände, wie beispielsweise die der Landwirtschaft oder Fischerei, ihre Interessen wirksam in Berlin und Brüssel zu verteidigen wissen.

Dennoch gibt es Ansätze, die Mut machen, wie zuletzt der UN-Beschluss zum Schutz der Hochsee. Ob dem nun aber Taten folgen, bleibt abzuwarten. Genau das, abwarten, dass „die da oben“ mehr unternehmen, als Absichtserklärungen verfassen, wollen viele Menschen nicht länger tun. Sie werden selbst aktiv. Und räumen auf. Sammeln Müll ein. Pflanzen Seegraswiesen an. Bauen künstliche Riffe. Holen Geisternetze aus dem Meer. Nachfolgend stellen wir ein paar von ihnen und ihre Projekte vor.

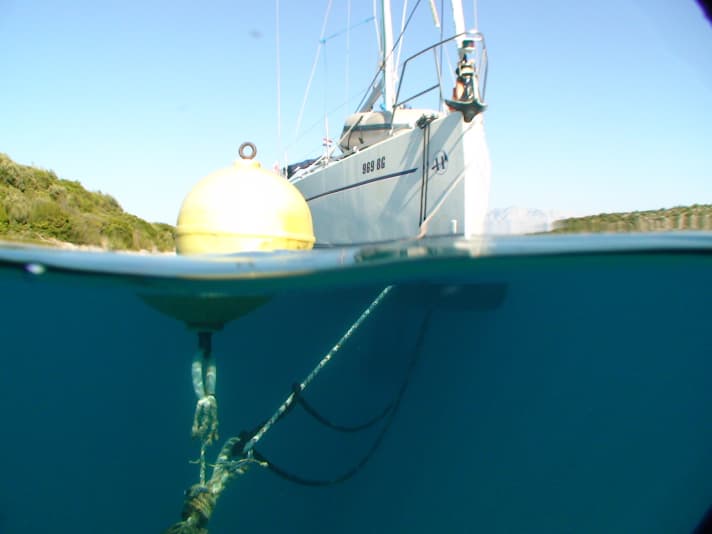

Meeresschutz-Projekt 1: Bojen statt Anker

Zum Schutz des Meeresgrundes vor den Ankern der Yachten entstehen seit Jahrzehnten immer mehr Bojenfelder. Dort ist dann das freie Ankern, insbesondere in biologisch wertvollen Gebieten, nur noch eingeschränkt oder auch gar nicht mehr erlaubt. Rund um einige der Baleareninseln sind solche Felder beispielsweise bereits entstanden, ebenso an der Küste Korsikas und Sardiniens wie auch in großer Zahl in Kroatien oder der Karibik. Umstritten sind die teils hohen Kosten für die Nutzung der Bojen. In Kroatien werden nicht selten um die zwei bis vier Euro pro Bootsmeter verlangt, und das oft ohne weitere Gegenleistungen wie etwa den Abtransport des an Bord angefallenen Abfalls.

Auch auf der Ostsee gibt es, wenn auch in sehr kleiner Zahl, erste Bojenfelder. Der schwedische Cruising Club hat 240 Bojen an beliebten Plätzen ausgelegt, benötigt nun aber dringend eine staatliche Förderung, um dieses Engagement noch zu verstärken. Die Dansk Sejlunion betreibt gleichfalls seit Jahren einige wenige Bojenfelder. Allerdings dürfen bislang nur Clubmitglieder festmachen. Und in Schweden will etwa die Region Värmdö künftig in flachen Buchten Ankerverbote erlassen und nur noch Muringbojen zulassen. Indes, solche Maßnahmen sind nicht unumstritten. Dabei fußen sie auf eindeutigen Erkenntnissen.

Die ostschwedische Schärengarten-Stiftung untersuchte für die Region Stockholm gemeinsam mit dem WWF von 2019 bis 2021 die Wirkung von Bojenfeldern. Das Resultat: In Buchten mit Bojen gab es einen sechs- bis siebenfach höheren Bestand an ökologisch sensiblen und wertvollen Pflanzen und Tierarten am Grund als in solchen ohne Ankerverbot. Auch das kleine geschützte Eiland Cabrera vor der Küste Mallorcas oder einige Küstenabschnitte Sardiniens warten mit einem deutlich größeren Artenreichtum auf, seit dort Bojenfelder ausgelegt wurden.

Meeresschutz-Projekt 2: Anpflanzung von Seegraswiesen

Noch relativ jung sind Projekte, vor allem auch an der Ostsee, die den Schutz von Seegrasfeldern zum Ziel haben. Die Pflanzen sollen teilweise sogar auf in den vergangenen Jahren mehr und mehr verödeten, sandigen Böden neu angesiedelt werden. Diesem Vorhaben widmet sich ein Forschungsprojekt um den Rostocker Professor Mathias Paschen, unterstützt wird es von der Stiftung Klima und Umweltschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Paschen entwickelt spezielle Substratmatten, die Seegras-Setzlinge aufnehmen und dann am Meeresgrund ausgelegt werden.

„Wir haben an zwei Standorten verschiedene Mattensysteme getestet. Dabei wird jeweils ein verrottbares Trägermaterial eingesetzt, wie Hanf, Flachs oder altes Seegras“, erklärt Paschen. Auf diese Weise gelingt es, großflächig die empfindlichen Jungpflanzen auszubringen und ihnen so lange Halt zu bieten, bis ihre Wurzeln stark genug sind, um Strömung und Wellen eigenständig zu trotzen. Das Trägermaterial zersetzt sich später einfach. Paschen: „Das Ganze findet idealerweise in Wassertiefen um die sieben Meter statt. Zu flaches Wasser wird im Sommer zu warm, was die Pflanzen nicht vertragen. Zudem sind sie dort stärkeren Wellenbewegungen ausgesetzt.“ Zu tief dürfe es aber auch nicht sein, da die Gewächse genug Licht zum Wachsen benötigten.

Das Team um den Ingenieur hat bereits jede Menge Erfahrungen gesammelt. So benötigen die Setzlinge auf den Trägermatten etwa vier bis fünf Monate gute Bedingungen, um anzuwachsen. Danach sind sie relativ robust.

Probleme bereiten den Rostockern bei ihren Anpflanzungsbemühungen aber nicht nur Wind und Strömung, sondern auch die Ämter an Land. „Die Wasser- und Naturschutzbehörden müssen die Seegrasanpflanzungen als eine Verbesserung des Status quo des Gewässers einstufen. Das ist noch nicht geschehen. Erst wenn das passiert, könnte aber ein Boom einsetzen“, so Paschen. Denn: „Viele Firmen, wie etwa Windpark- oder Kabeltrassen-Betreiber, müssen ja Ausgleichsmaßnahmen für ihre Bauprojekte in der Nord- und Ostsee ergreifen. Oder zumindest Kompensationszahlungen leisten. Die würden Initiativen wie unsere Seegrasanpflanzung natürlich gern unterstützen. Dafür braucht die aber erst den behördlichen Segen.“

Eine andere Schwierigkeit besteht darin, ausreichend Setzlinge für die massenhafte Herstellung der Pflanzmatten zu bekommen. Die dafür erforderlichen Ableger wurden bisher meist aus bestehenden Wiesen im Meer entnommen. Das aber kann nicht die Lösung sein und muss künftig auf anderem Weg erfolgen.

Übrigens: Vor über hundert Jahren gab es in der Ostsee viel mehr Seegraswiesen als heute. Damals war das Gewässer noch nicht so stark mit Nährstoffen und Algen belastet. Die Pflanzen gediehen in bis zu 17 Meter Tiefe. Inzwischen gelangt für sie nur noch bis in maximal zehn Meter Tiefe ausreichend Sonnenlicht.

Meeresschutz-Projekt 3: Ankerbuchten unter Kontrolle

Auch der Wassersport trägt leider einen Teil zur Zerstörung von Lebensräumen in den Meeren bei. Ein Beispiel dafür sind die Schäden, die Hunderttausende von Ankermanövern in den biologisch wertvollen Seegraswiesen verursachen. Eine einzige am Grund schwoiende Kette kann enorm breite und Dutzende Meter lange Narben in die sensiblen Grasfelder reißen. Die aber sind Kinderstube für viele Fischarten, Krebse und andere Meerestiere. Seit Langem ist es nach EU-Recht verboten, in Seegras zu ankern, doch gerade im Mittelmeer geschieht dies immer wieder.

Das versuchen die Behörden auf den Balearen beispielsweise zu ändern. Mittlerweile steuert eine Flotte von 18 Kontroll-Booten regelmäßig beliebte Ankerplätze im Archipel an und prüft, ob Crews ihren Anker samt Kette in einer Seegraswiese ausgebracht haben. 2023 wurden insgesamt 180.000 solcher Kontrollen durchgeführt, in 7.578 Fällen wurden Verstöße geahndet. Die betreffenden Yachten mussten sofort verholt werden, die Skipper bekamen teils ein Bußgeld auferlegt. Als die Aktion zum ersten Mal stattfand, lag der Anteil der Verstöße an der Gesamtzahl der Kontrollen bei rund zehn Prozent, ein Jahr später waren es nur noch fünf Prozent. Die Maßnahme für den Meeresschutz scheint also zu wirken.

Meeresschutz-Projekt 4: künstliche Riffe

Vor rund 20 Jahren wurde vor Nienhagen westlich von Warnemünde das erste und bis heute einzige künstliche Riff aus speziell geformten Betonteilen in der deutschen Ostsee geschaffen. Mit Erfolg: Ob Fische, Muscheln oder Krebse – am Riff waren drei- bis viermal so große Bestände zu verzeichnen als in benachbarten Bereichen mit lediglich kahlen Sandböden. Die Empfehlung der Forscher damals war klar: entlang der Küste mehrere solcher Riffe einrichten. Passiert ist seither allerdings: nichts. „Das liegt vor allem an der Gesetzgebung. Die Riffstrukturen stellen laut Wasser- und Umweltrecht einen Eingriff in die Natur dar, der zu vermeiden ist. Nur wenn so ein Eingriff die Umweltsituation verbessert, kann er genehmigt werden. Und da machen viele Behörden nicht mit“, erklärt Dr. Peter Menzl vom Fraunhofer Institut und dem Ocean Technology Campus Rostock, die das Riff heute betreuen. In den Verwaltungen trifft man oft auf Naturschützer, die jedwedem Eingriff von Menschenhand eher ablehnend gegenüberstehen. Die Natur solle lieber sich selbst überlassen werden.

Dabei kommt eine dänische Studie zu dem Schluss, dass in den letzten Jahrzehnten rund 55 Quadratkilometer Riffe in der Ostsee gerade infolge des Einflusses der Menschen verschwunden sind. Von selbst aber bilden sich keine neuen Riffe. Im Nachbarland wurden daher in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe künstliche Riffe errichtet, etwa bei Samsø, Anholt oder Greena. Der WWF, die Stadt Greena und das Kattegatcenter haben zuletzt 2021 zehn „Biohuts“, Termitenbau-ähnliche Betonstrukturen, auf dem Grund der Ostsee verankert. Bei der Neugestaltung des Hafens von Kopenhagen wurden sogar 100 solcher Strukturen verbaut.

Jonas C. Svendson, der viele der Projekte betreut, sagt: „Wir haben bisher etwa 20 Riffe in Dänemark geschaffen, überall nimmt die Artenvielfalt zu.“ Auch er weiß um die rechtlichen Hürden. „Nur wenn wir die Riffe aus Natursteinen errichten, haben wir eine Chance, das als ‚Verbesserung der Umweltsituation‘ durchzubekommen. Doch das ist aufwändig und teuer, weil solche Steine von weit her herangeschafft werden müssen“, so Svendson. „Wir experimentieren im Gegenteil gerade mit speziellen Betonoberflächen, die beim Bau von Fundamenten und Stützpfeilern von Hafenanlagen, Brücken oder Windkraftanlagen zum Einsatz kommen sollen.“ Die Oberflächen seien rau und mit Löchern und Vorsprüngen versehen, sodass sie rasch besiedelt würden, etwa von Muscheln und Pflanzen. Svendson: „Muscheln filtern das Wasser. Auch das trägt zu einer Gewässerverbesserung bei.“ Jedoch: So lange der Nährstoffeintrag seitens der Landwirtschaft in die Ostsee nicht zurückgehe, hätten alle anderen Schutzmaßnahmen nur begrenzt Erfolg.

Meeresschutz-Projekt 5: Bergung von Geisternetzen

Vor etwa zehn Jahren rückte das Problem der Geisternetze ins Licht der Öffentlichkeit. Nennenswert viele Bergungsaktionen werden seit etwa sechs Jahren durchgeführt. Immer wieder verliert die Berufsfischerei teils riesige Netze, die dann einfach am Meeresboden liegen bleiben und sich dort mancherorts über bis zuvor intakte Ökosysteme legen und quasi alles Leben ersticken – oder zumindest gravierend stören. Teile der Netze werden zudem infolge der permanenten Wellen- oder Strömungsbewegung am Meeresgrund zerrieben. Sie enden als Mikroplastik im Wasser und über die Nahrungskette auf unseren Tellern.

Der WWF und die Gesellschaft zur Rettung der Delphine (GRD) sind vor der deutschen Küste, aber auch im Mittelmeerraum sehr engagiert, um Geisternetze zu bergen. Laut des Tierschutzverbands machen sie etwa 30 bis 50 Prozent des Plastikmülls in den Weltmeeren aus. Ob Schlepp- und Stellnetze oder Reusen – reißen sie sich los oder werden, weil sie beschädigt sind, aufgegeben oder gar illegal im Meer entsorgt, werden sie zur tödlichen Bedrohung für Fische, Wale, Robben und Schildkröten. Auch Seevögel verfangen sich in den Maschen und kommen dann elendiglich darin um. Eine Studie förderte zutage, dass in Geisternetzen bislang rund 344 verschiedene Arten tot aufgefunden wurden.

Die Naturschützer initiieren regelmäßig Bergungsaktionen. Auf der Ostsee holen sie beispielsweise schon mal um die zehn Tonnen alter Netze aus dem Wasser. Aufgespürt werden sie mit Hilfe von Schlepp-Sonargeräten. Wird ein Verdacht auf ein Geisternetz angezeigt, kommen im nächsten Schritt Taucher zum Einsatz. Die nehmen dann die eigentliche Bergung vor.

Französische Umweltschutzgruppen haben herausgefunden, wie wichtig die Beseitigung der Netze ist. Wo tote Flecken am Meeresboden entstanden waren, hatten sich schon ein bis zwei Jahre nach der Bergung der Netze Flora und Fauna wieder angesiedelt.

Meeresschutz-Projekt 6: Mikroplastik-Vermeidung

Das Tempo von Politik und Staaten war in der Vergangenheit mitunter quälend langsam, wenn es um die Umsetzung konkreter Umweltschutzmaßnahmen ging. Immerhin ist zuletzt aber wenigstens ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen. So verbot die EU beispielsweise bestimmte Einwegprodukte aus Kunststoff, die zu oft einfach in der Natur landen. Darunter Trinkhalme, Party-Bestecke und vor allem Plastiktüten.

Jetzt will sogar die UN nachziehen. 2022 gab es einen Beschluss des weltweiten Staatenbündnisses, dass bis Ende 2024 eine verbindliche Marschroute zur Reduzierung von Kunststoffmüll auf dem Tisch liegen muss. Die Absicht dahinter: eine funktionierende, globale Kreislaufwirtschaft forcieren sowie ökologisch bedenkliche Stoffe ganz aus der Produktion verbannen.

Man darf gespannt sein, ob das hehre Vorhaben tatsächlich bis Ende kommenden Jahres gelingt und was dabei herauskommt.

Meeresschutz-Projekt 7: internationales Meeresschutz-Abkommen

Nach 15 Jahren zäher Verhandlungen haben sich die UN 2023 auf ein Meeresschutz-Abkommen für die Hochsee geeinigt. Es gilt für alle Bereiche ab 200 Seemeilen Entfernung zum nächsten Land. Erklärtes Ziel ist es, 30 Prozent dieser gigantisch großen Flächen unter Schutz zu stellen. Bislang ist dies für lediglich ein Prozent bereits geschehen. Das Abkommen sieht vor, dass wirtschaftliche Vorhaben und auch Expeditionen in den geschützten Gebieten sowohl eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen als auch offiziell zugelassen werden müssen. Zugleich wurden 20 Milliarden US-Dollar für die Unterstützung von Meeresschutz-Projekten bereitgestellt, die nun abgerufen werden können.

Der Haken an der Sache: In 60 Mitgliedsstaaten muss das Abkommen zunächst noch ratifiziert und in nationales Recht überführt werden. Erst dann tritt es weltweit in Kraft. Zumindest brauchen solche UN-Beschlüsse aber nicht mehr einstimmig zu erfolgen, wie es allen voran China und Russland gefordert hatten. Eine Dreiviertelmehrheit genügt künftig.

Weitere Themen im Nachhaltigkeits-Special:

- 25 Tipps, mit denen Sie umweltfreundlicher segeln

- Segelyacht vs. Motorboot: Welches Modell ist nachhaltiger?

- Bootsbau-Ökolution: Diese Werften arbeiten an nachhaltigen Konzepten

- Werft-Porträt Greenboats: Boote aus Flachs und Komponenten für Boris Herrmann

- Nachhaltige Mode: Ölzeug und andere Funktionskleidung – die besten Produkte

- Segel-Recycling: Nicht nur schicke Taschen - was mit altem Tuch passiert

- Boots-Recycling: Die unendliche Geschichte mit dem GFK

- “Verlieren ist keine Option” - Boris Herrmann über Nachhaltigkeit im Rennsport

- Nachhaltig wirtschaften: Holzboote im Charterbetrieb

- Ausrüstung: Zu diesen grünen Alternativen sollte jeder Segler greifen

- Trinkwasser an Bord: Mit diesen Methoden können Sie Wasser richtig filtern

- Ostsee: Wie wird ein Hafen nachhaltig?

- Forschungsyachten: Klimaschützer unter Segeln

- Paletten, Flaschen, Flipflops: Kreative Recycling-Ideen im Bootsbau

- Monsun 31: Greenfit statt Refit, was bringt das für die 50 Jahre alte Hallberg-Rassy?

- „Nomade des Mers”: Ein Katamaran als Lowtech-Labor

- Selbstbau-Yacht “Ya”: Total autark auf Weltreise

- Nachhaltiges Boots-Projekt: 55-Fuß-Katamaran aus Recycling-Alu

- Familie Schwörer und die “Pachamama”: Auf Langfahrt für den Klimaschutz

- Nike Steiger über ihr Recycling-Projekt