- So viel Tonnen Weltkriegsmunition liegt in deutschen Meeresgewässern

- Wann können Menschen mit Weltkriegsmunition in Berührung kommen?

- Wenn Munition an Land gelangt

- Eine Gefahr für die Umwelt

- Was die Politik unternimmt

- Wie sich Unternehmen bei der Räumung einbringen

- Erkenntnisse des Pilotprojekts zur Räumung der Weltkriegsmunition

- Dynamische Positionierungssysteme für künftige Räumungen

- Pilotprojekt in der Lübecker Bucht

Ein Text von Phillipp Steiner

Rückblick: 1945 ist der Zweite Weltkrieg zu Ende. Vielerorts in Deutschland lagert noch haufenweise Munition. Die Alliierten wollen die gefährliche Hinterlassenschaft loswerden. Ein Umweltbewusstsein wie heute gibt es nicht. Und so werden Hunderttausende Tonnen Munition auf Schiffe verladen und in Nord- und Ostsee versenkt. Bloß weg mit dem Zeug.

Bereits zuvor war Munition im Meer gelandet. Minen wurden gezielt ausgebracht, Torpedos bei Gefechten und Manövern verschossen, Granaten landeten auf dem Grund, wenn ein Kriegsschiff versenkt wurde, bevor es sie abfeuern konnte.

So viel Tonnen Weltkriegsmunition liegt in deutschen Meeresgewässern

Bis zu 1,6 Millionen Tonnen Kriegsmunition sollen in den deutschen Meeresgewässern liegen. Das geht aus einer Bestandsaufnahme durch Bund und Küstenländer von 2011 hervor. Bis zu 1,3 Millionen Tonnen werden in der Nordsee, rund 300 000 Tonnen in der Ostsee vermutet. Den Löwenanteil bildet konventionelle Munition, hinzu kommt eine relativ kleine Menge chemischer Kampfmittel.

Jahrzehnte, manchmal über ein Jahrhundert lang, liegen die Objekte im Meer. Und mit der Zeit wird der Sprengstoff reib-und schlagempfindlicher, erklärt Alexander Bach vom Umweltministerium Schleswig-Holstein. „Was letztlich bedeutet, dass ein geringeres Gewicht, das auf den Sprengstoff drauffällt, ausreicht, um ihn möglicherweise zur Umsetzung zu bringen, also ihn detonieren zu lassen.“

Zwar schützten Metallhüllen den Sprengstoff vor äußeren Einflüssen, so Bach, der früher Minentaucher und Wachoffizier bei der Deutschen Marine war. „Aber gerade dann, wenn die eben durchgerostet ist und der Sprengstoff lose in der Meeresumwelt liegt, habe ich diesen mechanischen Schutz eben nicht mehr.“

Wann können Menschen mit Weltkriegsmunition in Berührung kommen?

Mit Munition in Berührung kommen können Menschen, die im Meer und auf Schifffahrtsstraßen arbeiten, so Bach. Zum Beispiel wenn Artilleriemunition im Fischernetz lande oder im Saugbagger bei Unterhaltungsarbeiten in der Elbe. Auch bei Erkundungen für Offshore-Projekte, wobei dort gezielt nach Munition gesucht werde. Ferner könnten Taucher auf die Munition stoßen.

Wassersportler seien nicht besonders gefährdet. Beim Ankern sei eine Detonation zwar denkbar. Die gefährlichen Gebiete seien allerdings in den Seekarten als „unrein“ markiert, so der Leiter des Referats Wassergefahrenmanagement aus dem Umweltministerium.

Unfälle aus den letzten Jahren hierzulande sind Bach nicht bekannt. Der letzte größere Unfall mit schweren Verletzungen, den er erinnert, habe sich vor der britischen Küste ereignet, nachdem ein Fischkutter alte Munition aufgenommen habe.

Wenn Munition an Land gelangt

Munition aus dem Meer kann auch selbst wieder an Land gelangen. Bach schätzt die Vorfälle an Schleswig-Holsteins Küsten auf eine Handvoll pro Jahr. Ein typischer Fall sei, dass Handwaffenmunition, da sie vergleichsweise leicht ist, an den Strand gespült werde.

Auch Fälle mit weißem Phosphor kommen immer wieder vor. Diese Brandmunition wird immer mal wieder mit Bernstein verwechselt, was zu schweren Verbrennungen führen kann. Wenn sich der Phosphor mit dem Luftsauerstoff verbindet und erwärmt – zum Beispiel in der Hosentasche eines Strandtouristen – kann er sich selbst entzünden.

Kurz nach dem Krieg sind Menschen noch öfter Opfer der explosiven Hinterlassenschaften geworden. Die Bestandsaufnahme von 2011 verzeichnet für Deutschland 168 Tote. Die meisten Fälle ereigneten sich demnach 1945 und 1946 – und zwar beim Versenken der Munition.

Eine Gefahr für die Umwelt

In den letzten Jahren rückte eine weitere Gefahr in den Fokus: Das allmähliche Freiwerden der gefährlichen Substanzen aus der Munition im Wasser. Wenn diese verrottet und verrostet, gefährdet sie die Umwelt schleichend, aber nachhaltig.

Ein Hauptbestandteil der konventionellen Munition ist Trinitrotoluol, kurz TNT. Im Jahr 2023 legte der Kieler Toxikologe Prof. Dr. Edmund Maser mit Kollegen eine Überblicksstudie vor. Stoffe wie TNT seien für ihre Giftigkeit und krebserregende Wirkung bekannt, heißt es darin. Zahlreiche Untersuchungen hätten Stoffe wie TNT und seine Umbauprodukte in Wasser, Sediment und Meeresorganismen gemessen. Es gebe immer mehr Belege, dass die Substanzen schaden könnten. Auch der Eintrag in die Nahrungskette sei möglich und könnte sich beim Konsum von Meeresfrüchten (Seafood) auf die menschliche Gesundheit auswirken. Allerdings: Heute könne der Verzehr grundsätzlich noch als sicher gelten.

Was die Politik unternimmt

Während die genauen Folgen der Munition in der Forschung weiter unter die Lupe genommen wird, hat die Politik bereits begonnen zu handeln. Bundesumweltministerin Steffi Lemke gab 2023 den Startschuss für ein 100 Millionen Euro teures Sofortprogramm, das die systematische Räumung von Munition in Nord- und Ostsee einleitet.

Zwar wurde auch bisher schon Munition im Meer geräumt. Aber das geschah oder geschieht nur vereinzelt, etwa vor dem Verlegen von Leitungen oder dem Bau von Windparks. Die Munition wird dann geborgen und an Land entsorgt. Alternativ wird sie auf See umgelagert, aber auch schon mal im Wasser oder auf Sandbänken gesprengt.

Das Sofortprogramm der Bundesregierung geht die Räumung erstmals großflächig an. Darüber hinaus will es Transporte an Land sowie Sprengungen im Meer überflüssig machen, indem die Altlasten schon auf See verbrannt werden.

Im Mittelpunkt des Programms stehen daher Entwicklung und Bau einer Industrieanlage zur Entsorgung von Munitionsaltlasten auf See, wie Dr. Wolfgang Sichermann erklärt. Seine Firma Seascape in Hamburg managt das Programm im Auftrag des Bundes.

Im September 2024 startete das Vergabeverfahren, Mitte 2025 ist die Auftragsvergabe vorgesehen, so Sichermann. Dann würden Auftragnehmer und Auftraggeber zunächst das Produkt gemeinsam definieren, erst dann werde gebaut. Ende 2026 solle ein Prototyp der Anlage fertig sein.

Wie sich Unternehmen bei der Räumung einbringen

Verschiedene Unternehmen haben im Vorfeld bekundet, dabei sein zu wollen. Unter ihnen ist Thyssen Krupp Marine Systems (tkMS) aus Kiel. Man wolle sich auf die Ausschreibung des Bundes für Entwicklung und Bau der Entsorgungsplattform bewerben, sagte Produktmanager Dr. Martin Rütten im Sommer 2024. Der Konzern will Lösungen und Produkte für die gesamte Prozesskette anbieten. Für die Erkundung der Munition im Meer vor der eigentlichen Bergung könnte zum Beispiel das Autonome Unterwasserfahrzeug (AUV) Sea Cat eingesetzt werden, das die Firma schon vertreibt.

Für die Entsorgung sehe das bisherige Konzept eine schwimmende Plattform vor, die im Einsatzgebiet verankert würde. Ein krangeführtes Bergewerkzeug würde eine spezielle Palette aus dem Wasser heben, auf die Bergefirmen unter Wasser die Kampfmittel platziert haben. Über Wasser folgten Delaborierung und thermische Vernichtung, sprich Verbrennung. Der Konzern wirbt mit seiner Expertise, zum Beispiel beim Thema Ansprengsicherheit. Als Standort für den Bau hat tkMS sein Gelände in Wismar im Auge.

Für das Bergen setzen die Kieler auf Firmen aus dem deutschen Mittelstand, die schon beim Bau stark eingebunden werden sollen. So würden die Entsorgungsöfen und weitere Technik wie Heizung und Lüftung zugeliefert.

Zum Zeithorizont gibt Produktmanager Rütten ein Rechenbeispiel: „Unser Plattformentwurf wird jährlich zirka 600 Tonnen entsorgen können. Nähme man an, dass die Hälfte der 300.000 Tonnen Kriegsmunition in der deutschen Ostsee zugänglich und transportsicher ist, würden zehn Plattformen 25 Jahre benötigen, um alles zu bergen.“

Der zweite große deutsche Bewerber um den Bundesauftrag ist Rheinmetall. Die Düsseldorfer haben sich dafür mit WilNor Governmental Services aus dem norwegischen Wilhelmsen Konzern zusammengetan. Das Konzept heißt EMMA (Entsorgungs Modul Munitions Altlasten).

Rheinmetall will die Plattform nicht neu entwickeln. Es setzt auf den Kauf einer gebrauchten Plattform zum Beispiel aus der Öl- und Gasindustrie. Darauf würde die Entsorgungsanlage installiert, ebenfalls gebraucht oder neu, aber dann ein bereits bewährter Typ.

„Die Verwendung von erprobten und marktverfügbaren Systemen er möglicht einen sofortigen Projekt start und vermeidet risikohafte Neu entwicklungen“, erklärt Dr. Deniz Akitürk, Geschäftsführer von Rhein metall Project Solutions.

„Momentan wird für die Entsor gung über sogenannte Innovati- onspartnerschaften gesprochen“, so Akitürk. „Wir könnten sofort mit der Entsorgung beginnen.“

Rheinmetall will seine Plattform später selbst betreiben. Der Rüstungskonzern würde sich dabei um die eigentliche Räumung und Entsorgung der Munition kümmern. Der norwegische Partner würde die maritime und logistische Komponente abdecken, so Akitürk.

Erkenntnisse des Pilotprojekts zur Räumung der Weltkriegsmunition

Unterdessen hat ein Pilotprojekt an der Ostsee Erkenntnisse für die geplante systematische Räumung erbracht. Drei Positionen in der Lübecker Bucht wurden im August 2024 erkundet, ab September wurden dort im Rahmen des Sofortprogramms des Bundes Munitionsbergungen durchgeführt.

„Zum ersten Mal seit 1945 konnte im Meer versenkte Kriegsmunition vorbeugend geborgen werden, um Menschen und Umwelt vor schädlichen Sprengstoffverbindungen zu schützen“, erklärten Sprecher des Bundesumweltministeriums Mitte September.

Den Angaben des Ministeriums zufolge wurde als Erstes eine Kiste mit einem 300 Gramm schweren Objekt geborgen: eine Sprenggranatenpatrone, die einst für eine Flugabwehrkanone gedacht war.

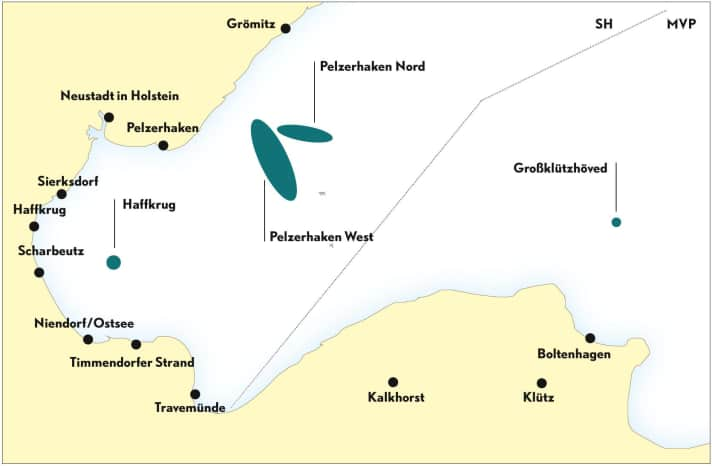

Im Rahmen des Pilotprojekts sind in der Lübecker Bucht die Firmen SeaTerra (Haffkrug und Pelzerhaken West) und ein Zusammenschluss von Eggers Kampfmittelbergung und Hansataucher (Pelzerhaken Nord) im Einsatz. Die Stellen liegen in Verklappungsgebieten im schleswig-holsteinischen Küstenmeer. Basishafen ist Neustadt in Holstein.

Seascape-Chef Sichermann zufolge wurden bei dem Projekt etwa Erkenntnisse über den Meeresgrund gewonnen. Dieser habe sich bei Pelzerhaken Nord als schlickiger erwiesen als vermutet. Magnetometer-Sondierungen zeigten dort auch mehr Anomalien an – Hinweise auf mögliche Munition. Das erschwerte die Suche nach Aufstellflächen für die Bergungsplattform. Die Aufstellflächen müssten frei von Munition sein und den Stelzen der Plattform stabilen Stand erlauben.

Dynamische Positionierungssysteme für künftige Räumungen

Für künftige Räumungen seien dynamische Positionierungssysteme für die Plattformen denkbar. Teils hätten zwei je zwei Meter lange Munitionskörper senkrecht übereinander im Schlamm gesteckt. „Das ist insofern ein Erkenntnisgewinn, als man sich jetzt mal ein Bild machen kann, wie das da gelagert ist.“

Bei Haffkrug wurde die Munition per seilgeführtem Greifer in einen Bergungskorb gelegt, auf die Plattform geholt, identifiziert und begutachtet. Danach wurde sie zurück in ein sogenanntes Nasslager unter Wasser verlagert. Bei Pelzerhaken Nord wurde die Munition mit einem durch einen Baggerarm geführten Greifer direkt unter Wasser verlagert, so Sichermann.

Am Ende landete die Munition an beiden Standorten in Stahlcontainern auf dem Grund, in den Nasslagern. Die Container seien abschließbar und in sicherem Abstand voneinander gestellt.

Eine Vorsortierung von Munition in Nasslagern soll, wenn die Entsorgungsplattform fertig ist und die Munition an der Wasseroberfläche verbrannt wird, den kontinuierlichen Zufluss der passenden Objekte gewährleisten.

Neben je einer Bergeplattform waren Schiffe für den Transport von Personal und Material und zur Sicherung im Einsatz. Die Firmen seien mit einer „begeisterten Crew“ dabei gewesen, sagt Sichermann. Schließlich seien sie Teil einer „neuen Ära der Kampfmittelräumung“.

Pilotprojekt in der Lübecker Bucht

In rund 20 Metern Tiefe liegt die Munition vor Pelzerhaken. Bevor sie geborgen werden können, werden alle Teile unter Einsatz von Tauchern und Tauchrobotern identifiziert und klassifiziert. Dann kommen sie in rund drei Kubikmeter große, wasserdicht verschließbare Container, die sogenannten Nasslager. Schon jetzt ist die Gefährdung der Meeresumwelt durch die Altmunition ausgeschlossen. Die Container können später geborgen und an Land verbracht werden, wo die Entsorgung stattfindet.