Liebe Leserinnen und Leser,

Seegraswiesen sind wichtige Lebensräume für Meeresbewohner. Viele Fischarten ziehen ihren Nachwuchs dort auf und Muscheln, Krebse und Seesterne können sich dort verstecken. Zudem können Seegraswiesen viel CO₂ aufnehmen – ein Aspekt, der im Zuge der Klimakrise enorm an Bedeutung gewinnt. Ihre Erforschung und ihr Schutz sollten daher auch jedem Segler am Herzen liegen. Doch die häufig geführte Diskussion über die negativen Einflüsse von Yachten passt zumindest in der Ostsee nicht immer zu meiner subjektiven Wahrnehmung.

Neben allen sportlichen Aspekten ist das Naturerlebnis für mich ein wichtiger Teil des Segelns, sei es die Auseinandersetzung mit Wind und Wetter, oder die einmaligen Lichtstimmungen, die sich nur am und auf dem Wasser erleben lassen. Daher gehören die Nächte am eigenen Anker zu meinen Lieblingsmomenten. Keine lärmenden Straßen, kein Fendergequetsche oder -gequietsche und morgens statt spakiger Hafendusche eine Runde ums Schiff schwimmen.

Schon beim Segeln mit meinen Eltern gehörten die Ankerbuchten der dänischen Südsee zu den bevorzugten Wochenendzielen und waren so zu sagen unser Abenteuerspielplatz, der mit Taucherbrille, Kescher und Beiboot erkundet wurde. Was das alles mit dem Seegras zu tun hat?

Nun ja, Seegras und Ankern passen nicht gut zusammen, der grüne Teppich lässt den Anker schlecht fassen und erhöht das Risiko bei einer Windänderung auf Drift zu gehen. Einmal ausgebrochen sammelt das Eisen in der Regel so viele Pflanzen ein, dass es ohne Reinigung keinen Halt mehr findet. Kaum ein Segler wird den Anker daher freiwillig über Gras fallen lassen, stattdessen sucht man sich eine Stelle mit hellem Sandgrund aus.

Genau hier beginnt die subjektive Wahrnehmung, denn bei den Ankermanövern meiner Jugend genügte es in der Regel, die drei-Meter-Linie zu passieren, und der Grund begann hell zu schimmern. Egal ob Hørup, Lyø, Revkrog bei Ærøskøbing, oder eine der anderen beliebten Buchten. Kaum war eine gute Ankertiefe erreicht, konnte das Eisen gefiert werden – und fiel auf feinen Sand. Seegras war bestenfalls in Form einzelner Flecken zu sehen, die man leicht umgehen konnte.

Die Buchten laufen wir auch mehr als 30 Jahre später, inzwischen mit unseren Kindern, noch gerne an. Doch heute müssen die sandigen Flecken aktiv gesucht werden. Im zum Ankern interessanten Tiefenbereich zwischen 2,5 und vier Metern wächst fast überall ein dichter Seegrasrasen. Reiner Sand ist dagegen erst im deutlich seichteren Wasser zu finden. Und das, obwohl die Buchten von wesentlich mehr Yachten besucht werden als noch vor zehn Jahren. In anderen Revieren hat mein Kollege Andreas Fritsch andere Erfahrungen gemacht.

Klar, einzelne Buchten geben kein Bild der gesamten Ostsee ab, aber wenn das Seegras sogar in den von Ankern der Yachten gestressten Gebieten gedeiht, fällt es schwer, den Ruf nach zusätzlichen Schutzgebieten und Ankerverboten zu verstehen, wie sie im Aktionsplan Ostseeschutz aufgeführt sind. Dort werden die Anker im Übrigen an erster Stelle genannt, deutlich vor Lichtmangel in Folge von Überdüngung.

Um es deutlich zu machen: Ich bestreite nicht, dass Anker und Ketten Spuren am Grund hinterlassen. Von pauschalen Verboten halte ich aber wenig. Zumal in meiner subjektiven Wahrnehmung ein anderes Bild von der Entwicklung des Seegrasbestands vorhanden ist, als es beim Ruf nach neuen Schutzgebieten skizziert wird. Häufig wird darauf verwiesen, dass der Seegrasbestand in den letzten 50 Jahren um 30 Prozent abgenommen hat.

Erklären kann ich diese Diskrepanz nicht, aber ich habe einen Verdacht: Die Zahlen beziehen sich nicht explizit auf die Ostsee. Tatsächlich scheint die Datenlage in Sachen Seegraswiesen recht löchrig zu sein. Flächendeckende Erhebungen sind schwer bis gar nicht zu finden und die vorhandenen Daten beruhen auf Luftaufnahmen, Sonarauswertung, Unterwasser Videoaufnahmen und direkter Beobachtung durch Taucher. Leider hat jedes Verfahren seine Schwächen. Echolot und Sonarsysteme lassen sich beispielsweise nur in Wassertiefe von mehr als fünf Metern sinnvoll einsetzen, da die räumliche Abdeckung direkt von der Wassertiefe abhängt, wäre für Flachwassergebiete ein enorm enges Suchmuster nötig.

Ähnlich sieht es mit Unterwasser-Videoaufnahmen oder dem Einsatz von Tauchern aus, mit diesen Techniken sind nur Stichproben möglich. Daher werden sie in der Regel mit Luftaufnahmen kombiniert, um auf die großräumige Verteilung zu schließen. Doch Luftaufnahmen sind ebenfalls nicht leicht zu deuten, zumal das trübe Wasser der Ostsee die Sichtweite oft auf zwei bis drei Meter beschränkt. Kurzum, die Frage nach der Ausbreitung des Seegrasen scheint alles andere als trivial zu sein.

Dazu passt die Meldung aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort investiert der Bund 12 Millionen Euro in ein Forschungsprojekt, um die Seegraswiesen entlang der Küste mittels Satellitenaufnahmen erstmals flächendeckend zu kartieren. Auf Grundlage dieser Daten sollen Pläne für den Schutz und mögliche Neuanpflanzungen erarbeitet werden. Acht Jahre werden dafür veranschlagt, was auf den Umfang der Unternehmung schließen lässt.

So lange werden die Köpfe hinter dem Aktionsplan Ostseeschutz vermutlich nicht warten wollen und Verbotszonen längst beschlossen sein. Dann wäre es schade, wenn meine subjektive Wahrnehmung doch nicht so subjektiv ist und es dem Seegras in der Ostsee gar nicht so schlecht geht, oder zumindest nicht in den von Yachten „beankerten“ Bereichen.

Hauke Schmidt

YACHT-Redakteur

PS: Wie sind eure Erfahrungen, habt ihr ähnliche Beobachtungen zur Entwicklung des Seegrasbestands gemacht oder seid ihr anderer Ansicht? Schreibt uns gerne an mail@yacht.de, Betreff: Seegras.

Draufklicken zum Durchblicken:

Die Woche in Bildern

Lese-Empfehlungen der Redaktion

Neue Podcast-Folge

Jens Kroker fördert „unterschiedliche Befähigungen“ im Segelsport

Außergewöhnliche Lebenswege, Mut und die Kraft des Segelns: Darüber spricht Timm Kruse mit Paralympics-Sieger Jens Kroker in der 60. Folge des Segelpodcasts

Boris Herrmann

“Ich liebe die aggressiven Linien”

Team Malizia hat erstmals den Rumpf der neuen "Malizia 4" ausführlich vorgestellt. Boris Herrmann freut sich über aggressivere Linien und erklärt die Pläne.

Geisterschiffe

Wie die „HMS Resolute“ aus dem Packeis ins Oval Office trieb

Geisterschiffe sind meist Legenden – doch die „HMS Resolute“ ist ein Ausnahmefall: führerlos aus dem arktischen Packeis geborgen, wurde sie zum diplomatischen Symbol und lebt heute als berühmter Schreibtisch im Oval Office weiter.

Vendée Globe

“Born to Race” mit Boris Herrmann – Leistung im Visier

Boris Herrmann und Team Malizia setzen ihre Doku-Serie "Born to Race" mit Teil 2 fort. Der Malizia-Neubau schreitet voran. Erstmals ist der Rumpf zu sehen.

Radar

Neuer Prüfungssimulator für Berufs- und auch für Yachtskipper

Radarnavigation als Zusatzqualifikation zum Sportbootführerschein. Geprüft wird neuerdings am Schiffssimulator für Berufsskipper.

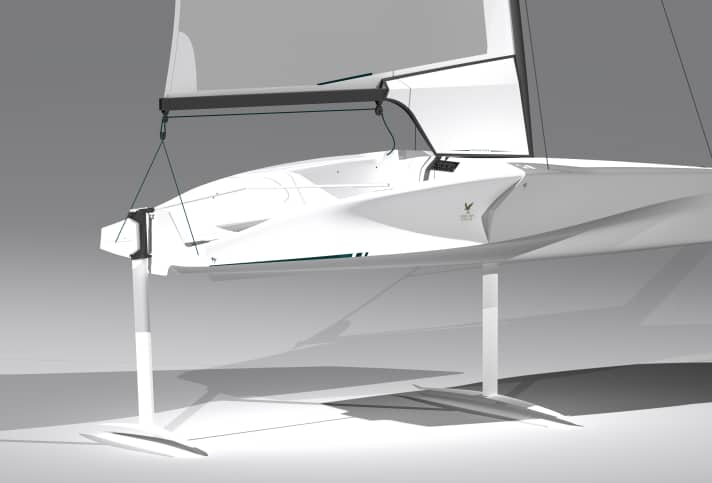

Airborn Foiler

Innovatives Fluggerät mit Gehirn

Beim Airborn Foiler von Konstrukteur Thomas Tison regelt nicht der Steuermann die Höhe und die Balance vom Flug, sondern eine Mikroprozessor über kleine Elektromotoren. Das innovative Fluggerät soll jetzt in Serie gebaut werden.

Porträt

Globe-40-Skipperin Lisa Berger segelt vom Attersee um die Welt

Lisa Berger macht, wovon viele nur träumen. Dabei ist die österreichische Globe40-Weltumseglerin vom Attersee nahbar, authentisch, beharrlich und mutig.

Arcona 465 MK II

Konsequenter Feinschliff mit schwedischer Handschrift

Modellpflege bei Arcona Yachts. Die Werft in Schweden hat ihre Longsellerin Arcona 465 nochmals gründlich überarbeitet und bringt den hübschen Performance-Cruiser jetzt als MK II-Version heraus. Und; das Boot gibt es wahlweise sowohl wie bisher als Kohlefaser- wie aber neu auch als GFK-Konstruktion.

„Palm Beach XI“

29 Knoten Topspeed dank C-Foils

Endlich hebt die 30-Meter-Rennmaschine „Palm Beach XI“ ab. Die Supermaxi von Mark Richards trainiert aktuell im Hafen von Sydney mit den neuen auftriebsunterstützenen C-Foils und rauschte mit 29 Knoten am Opernhaus der Metropole vorbei.

DN-Eissegeln

Jablonski eiskalt zu WM-Silber und EM-Bronze

Die DN-Eissegler haben ihre WM- und EM-Champions gekürt. Einmal mehr kehrt Klassenkönig Karol Jablonski auch im Alter von 63 Jahren mit zwei Medaillen heim.

Newsletter: YACHT-Woche

Der Yacht Newsletter fasst die wichtigsten Themen der Woche zusammen, alle Top-Themen kompakt und direkt in deiner Mail-Box. Einfach anmelden: