Notsituationen sind schwer vorhersehbar und gleichbedeutend mit Stress. Dabei gilt es, gerade in kritischen Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen oder zumindest nicht weiter zu verschlimmern.

Ein wichtiger Punkt dabei ist Übung. Wer die Situation bereits im Kopf und in der Praxis durchgespielt hat, ist eher in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen, als jemand, der unvorbereitet ins kalte Wasser springt, oder besser: geworfen wird. Das betrifft Manöverabläufe, aber auch den Notfall als solchen.

Auch interessant:

Insbesondere zum Hilfeholen sollte man sich einen Plan machen, denn es gibt erstaunlich viele Optionen, im Seenotfall Unterstützung anzufordern. Welche Variante am besten ist, hängt von der Ausrüstung des Bootes und der Situation ab.

„Das Drücken der Distress-Taste am DSC-Funkgerät oder ein Ruf auf UKW-Kanal 16 ist immer noch das Beste, damit kommt der Notruf direkt bei uns an. Im Falle eines DSC-Alarms wird die Position sofort übertragen und bei einem Notruf über Kanal 16 kann die Position eingepeilt werden“ so Ralf Baur von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Ein weiterer Vorteil der Alarmierung per Funk: Ein Mayday- oder Panpan- Ruf auf Kanal 16 ist international, es meldet sich die nächste in Reichweite befindliche Seenotleitstelle. Es müssen also keine länderspezifischen Notfallnummern herausgesucht werden.

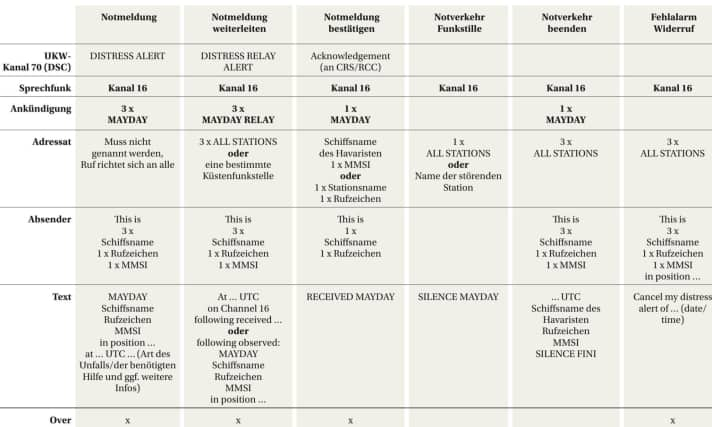

Ablaufschema für Funkmeldungen im UKW-Seefunk

Das gilt in Europa tatsächlich auch für die telefonische Alarmierung über die Notrufnummer 112. Dann landet man aber nicht direkt bei der für Seenotfälle zuständigen Leitstelle, sondern in einer allgemeinen Notrufzentrale. Was zu Verzögerungen und Missverständnissen führen kann, denn die Diensthabenden können bei unklaren Angaben nicht sofort auf einen Seenotfall schließen. Auch die Rettungsleitstelle See der DGzRS nutzt das AML-System. Das steht für Advanced Mobile Location und ermöglicht eine EU-weite Ortung von Mobiltelefonen, und zwar ohne dass der Benutzer etwas tun muss. Die Geräte aktivieren automatisch die Ortungsdienste und senden ihre GPS-Position per SMS oder Internet an die Leitstelle. Das ist vor allem wichtig, wenn das den Notruf absetzende Crewmitglied den Standort der Yacht nicht genau kennt oder in der Stresssituation keine klaren Angaben machen kann.

Bei Anruf über die Kurzwahl 124 124 aus allen deutschen Mobilfunknetzen ohne Vorwahl erreicht man direkt die Seenotretter, und die DGzRS kann die Positionsdaten des Mobiltelefons abrufen. Zwar ist die 124 124 keine offizielle Notrufnummer, nur aus den deutschen Mobilfunknetzen und nur in Küstennähe zu erreichen, aber die Position wird übermittelt und es ist nicht nur über die Funkzelle eine Ortung möglich. Die Rettungsleitstelle See fragt die Daten vom selben Server ab wie die Leitstellen an Land. Weg und Technik sind identisch. Die Abfrage erfolgt in der Regel durch das Einsatzleitsystem in den Leitstellen automatisch im Hintergrund.

Rettungswege kurz halten.

Um die Rettungswege kurz zu halten, sollten im Ausland die lokalen Rettungskräfte per Funk oder über die 112 informiert werden. Der Notverkehr wird dann auf Englisch abgewickelt. Wer trotzdem die Festnetznummern der Leitstellen sucht, findet sie auf www.sarcontacts.info.

Notrufe per Satellit

IPhones ab der 14. Generation sowie das Google Pixel 9 können Notrufe auch ohne Mobilfunkabdeckung per Satellitenverbindung absetzen. Dabei handelt es sich aber um Textnachrichten. Eine Sprechverbindung ist nicht möglich. Samsung bietet den Service derzeit nur auf dem amerikanischen Markt an. Ralf Baur von der DGzRS dazu: “Bei Anruf der 124 124 mit einem iPhone landet der Call bzw. Text über das Routing eines Callcenters direkt in der Rettungsleitstelle See, wenn die Position im maritimen deutschen Such- und Rettungsbereich ist. Mit Android-Telefonen ist das nicht getestet, unter Umständen auch nicht eingerichtet auf den Telefonen.”

Vollautomatische Notrufe lassen sich per EPIRB absetzen. Diese Notfunkbaken bieten weltweite Abdeckung und sind fürs Schiff oder die Rettungsinsel gedacht. Sie übertragen die Notmeldung mit Positionsangabe per Satellit zur Rettungsleitstelle. Daher lösen sie immer einen Rettungseinsatz aus, der von Land aus koordiniert wird. Als verkleinerte Variante für die Rettungsweste nennt man die Notfunkbaken Personal Locator Beacons oder PLBs. Beide arbeiten mit dem Cospas-Sarsat-System. Im Gegensatz zum UKW-Funk können damit in der Nähe befindliche Schiffe nicht alarmiert werden, es wird lediglich die Rettungsleitstelle informiert. Schiffe, die helfen könnten, werden erst im zweiten Schritt vom MRCC angesprochen und erhalten auch nur auf diesem Weg die Koordinaten der Unglücksstelle. Es ist jedoch möglich über Satellitensysteme (Inmarsat und Iridium) einen sogenannten Enhanced Group Call (EGC) zu senden. Den empfangen dann alle ausgerüsteten Schiffe in einem definiertem Seegebiet.

Alle Satellitensender müssen registriert werden. In Deutschland erfolgt die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur. Die dort erteilte MMSI muss durch den Händler in den Notsender programmiert werden. Eine personenbezogene Registrierung ist in Deutschland nicht möglich; wer eine PLB beispielsweise auf einem Charterschiff nutzen will, kann versuchen, den Sender in England registrieren zu lassen.

Mit gewissen Einschränkungen kann ein Notruf auch per AIS-MOB abgesetzt werden. AIS-MOBs sind jedoch kein Bestandteil des weltweiten Seenot- und Sicherheitsfunksystems GMDSS. Ihre Aktivierung löst zwar diverse Alarme aus, aber nicht zwingend eine Rettungsaktion. AIS-MOBs und SARTs dienen laut DGzRS der Ortung nach einem abgesetzten Notruf. Da die Reichweite von MOBs und SARTs sehr eingeschränkt ist, ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass das Signal immer geortet werden kann

Wer das sicherstellen möchte, sollte zu einem Gerät mit zusätzlicher DSC-Funktion greifen, das im Open Loop arbeiten kann. Damit wird nach dem AIS-Alarm eine Notmeldung an alle Funkstellen gesendet. Diese geht auch bei der Rettungsleitstelle ein und muss von dort bestätigt werden. DGzRS-Mann Ralf Baur: “Auch hier gilt zu beachten, dass aufgrund der Antennenhöhen nicht sichergestellt ist, dass der DSC im MRCC ankommt. Dies hängt von der Distanz zu den nächsten Empfangsantennen an Land ab. Schiffe in der Umgebung, welche den Distress des open-loops empfangen, können diesen mit ihrem DSC-Gerät weiterleiten. Soweit wir wissen, wird vor dem Open-Loop ein Closed-Loop ausgestrahlt, der nur an das eigene Schiff geht. Wird dieser nicht bestätigt, wir der open-loop an alle ausgelöst.

Seit diesem Jahr dürfen nur noch Geräte im Open Loop senden, die auch die Bestätigung empfangen können. AIS-MOBs der Klasse M erfüllen diese Voraussetzung. Problem des AIS-MOB: Die Rettungskräfte gehen von einer über Bord gefallenen Person aus und haben keine Möglichkeit, die Crew gezielt anzusprechen.

Pyrotechnische Seenotsignale sollten ebenfalls an Bord sein, da sich damit auch Außenstehende alarmieren lassen. Im Vergleich zu den Funksendern haben sie aber eine begrenzte Reichweite. Die DGzRS weist darauf hin, dass Pyrotechnische Signalmittel nicht auf Verdacht und gut Glück verschossen werden, sondern möglichst nach Aufforderung der Retter (bei unklarer Position und/oder zur Zielfahrt), oder wenn ein Fahrzeug in der Nähe das Signal sehen könnte. Die Nutzung auf gut Glück sollte die letzte Möglichkeit sein, denn in der Regel sind nur wenige pyrotechnische Signalmittel an Bord.

Notruf oder Hilferuf?

Im Seenotfall unterscheidet man zwischen einem Notruf und einem Dringlichkeitsanruf. Der Notruf ist angebracht, wenn akute Gefahr für Leib und Leben besteht. Beispielsweise wenn ein Crewmitglied über Bord geht, die Yacht zu sinken droht oder ein Feuer an Bord ausgebrochen ist. Über Funk wird der Notruf mit MAYDAY eingeleitet, siehe Seite 70. Ist lediglich die Maschine ausgefallen oder das Boot bei gutem Wetter auf Grund gelaufen, sodass keine Menschenleben in Gefahr sind, aber trotzdem Unterstützung nötig ist, spricht man von einem Dringlichkeitsanruf oder PANPAN. Dafür sollten Seenotsignale nur eingesetzt werden, wenn keine andere Alarmierungsoption wie Funk oder Telefon verfügbar ist.

UKW-Funk

Notruf per DSC-Funkgerät

![DEU;DE;GERMANY;DEUTSCHLAND;ALLEMAGNE, Kiel, Scleswig-Holstein. 11.3.2008

UKW-Funkgeräte im Test.

Ultra Kurzwelle, DSC, DSC-Kontroller

[ (c) Klaus Andrews, Pferdeweide 1, D-22589 Hamburg, Germany, Tel. +49-40-870 840 01, Mobil 0171 / 413 31 20, www.KlausAndrews.com, mail@KlausAndrews.com, Konto-Nr. 1268491444, BLZ 200 505 50, HASPA. IBAN: DE59 2005 0550 1268 4914 44 BIC HASPDEHHXX, www.freelens.com/clearing, Jegliche Verwendung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg; Bei Verwendung des Fotos ausserhalb journalistischer Zwecke bitte Ruecksprache mit dem Fotografen halten. No modelrelease! ][#0,121#]](https://media.delius-klasing.de/dk-wassersport/images/dpr_auto,fl_progressive,f_auto,c_fill,g_face:auto,h_475,w_712/q_auto:eco/yacht/100150893_5cc664cc6b3aa427f3530eadcecf6506/deu-de-germany-deutschland-allemagne-kiel-scleswig-holstein-11-3-2008-ukw-funkgeraete-im-test-ultra-kurzwelle-dsc-dsc-kontroller-c-klaus-andrews-pferdeweide-1-d-22589-hamburg-germany-tel-49-40-870-840-01-mobil-0171-413-31-20-www-klausandrews-com-mail-klausandrews-com-konto-nr-1268491444-blz-200-505-50-haspa-iban-de59-2005-0550-1268-4914-44-bic-haspdehhxx-www-freelens-com-clearing-jegliche-verwendung-nur-gegen-honorar-urhebervermerk-und-beleg-bei-verwendung-des-fotos-ausserhalb-journalistischer-zwecke-bitte-ruecksprache-mit-dem-fotografen-halten-no-modelrelease-0-121-)

Wird die Distress-Taste länger als drei Sekunden gedrückt, löst das Gerät einen Notruf aus und überträgt, sofern vorhanden, auch die GPS-Position. Der Ruf geht an alle Funkstellen und alarmiert auch die Seenotleitstelle, sofern eine ihrer Relaisstationen in Reichweite ist, was – abhängig von der Antennenhöhe – bis etwa 30 Seemeilen vor der Küste der Fall ist.

Kanal 16

Wer kein DSC-Gerät an Bord hat, kann den Notruf auf Kanal 16 absetzen. Mit den Signalworten „Mayday“ oder „Panpan“ wird die Art des Notfalls eingegrenzt (siehe oben). Handfunkgeräte haben zwar eine begrenzte Reichweite. Da auf Kanal 16 viele mithören, besteht aber trotzdem eine gute Chance, dass der Notruf aufgefangen und als Mayday-Relay weitergegeben wird.

Telefon

Ohne Netz

Smartphones wie das iPhone ab der 14. Generation oder das Pixel 9 können auch ohne Mobilfunkabdeckung einen Notruf absetzen. Über die Satellitenverbindung lassen sich nur Notrufnummern wie die 112 anwählen, und es können nur Textnachrichten übermittelt werden.

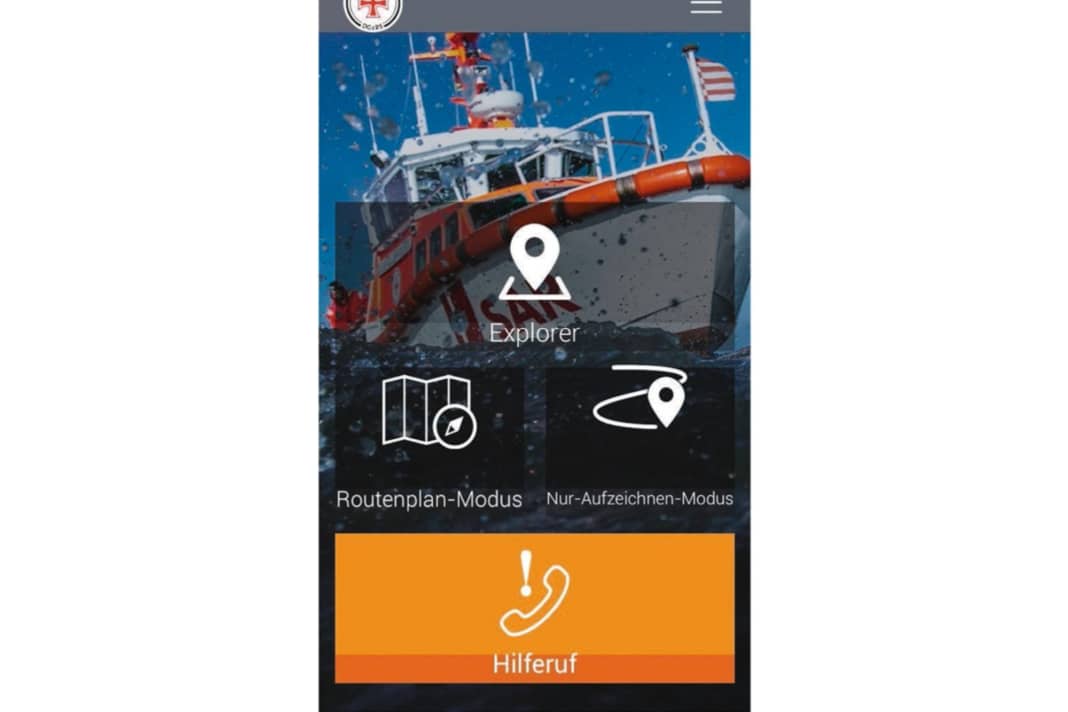

Per App

Über die kostenlose SafeTRX-App der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) lassen sich Not- und Hilferufe absetzen, wobei die App eine Telefonverbindung zur Rettungsleitstelle in Bremen aufbaut. Der Clou dabei: Die App übermittelt auch die aktuelle oder die zuletzt bekannte Position des Smartphones. Zudem kann der Nutzer vor Abfahrt die geplante Ankunftszeit eingeben und das Mitplotten der Fahrt erlauben. Bei Überschreiten der Ankunftszeit wird der hinterlegte Notfallkontakt benachrichtigt, dieser kann beim Nutzer der App nachfragen, ob ein Notfall vorliegt, und den Track für die Retter freigeben, sodass sie wissen, in welchem Gebiet gesucht werden muss. Mit dem wasserdichten Notfallarmband Safetrx Active lassen sich die Funktionen der App auch unabhängig vom Handy nutzen. Das Armband kostet rund 270 Euro, kommt mit einer LTE-M-SIM-Karte und benötigt ein Abo. In Deutschland kostet der Vertrag 13 Euro pro Monat.

Funkbaken

AIS-MOB

![DEU;DE;GERMANY;DEUTSCHLAND;ALLEMAGNE, Schleswig-Holstein, Flensburger Förde, Geltinger Bucht. 23.7.2017

Test von Rettungsgeräten. MOB. Mann über Bord. Person über Bord. Rettung eines über Bord gefallenen Seglers. Eingesetzte Geräte: Automatik-Rettungsweste, AIS-Transponder, Rettungsschlaufe mit Verbindungsleine zur Segelyacht.

[ (c) Klaus Andrews, Carlshöhe 21, D-24340 Eckernförde, Germany, Tel. +49-4351-88 99 665, Mobil +49 (0)171 - 413 31 20, www.KlausAndrews.com, mail@KlausAndrews.com, Konto-Nr. 1268491444, BLZ 200 505 50, HASPA. IBAN: DE59 2005 0550 1268 4914 44 BIC HASPDEHHXX, www.freelens.com/clearing, Jegliche Verwendung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg; Bei Verwendung des Fotos ausserhalb journalistischer Zwecke bitte Ruecksprache mit dem Fotografen halten. No modelrelease! ][#0,121#]](https://media.delius-klasing.de/dk-wassersport/images/dpr_auto,fl_progressive,f_auto,c_fill,g_face:auto,h_475,w_712/q_auto:eco/yacht/100147952_bd2d7cd3bfc4782af13d1f7f0be82261/deu-de-germany-deutschland-allemagne-schleswig-holstein-flensburger-foerde-geltinger-bucht-23-7-2017-test-von-rettungsgeraeten-mob-mann-ueber-bord-person-ueber-bord-rettung-eines-ueber-bord-gefallenen-seglers-eingesetzte-geraete-automatik-rettungsweste-ais-transponder-rettungsschlaufe-mit-verbindungsleine-zur-segelyacht-c-klaus-andrews-carlshoehe-21-d-24340-eckernfoerde-germany-tel-49-4351-88-99-665-mobil-49-0-171-413-31-20-www-klausandrews-com-mail-klausandrews-com-konto-nr-1268491444-blz-200-505-50-haspa-iban-de59-2005-0550-1268-4914-44-bic-haspdehhxx-www-freelens-com-clearing-jegliche-verwendung-nur-gegen-honorar-urhebervermerk-und-beleg-bei-verwendung-des-fotos-ausserhalb-journalistischer-zwecke-bitte-ruecksprache-mit-dem-fotografen-halten-no-modelrelease-0-121-)

Notfallsender mit AIS-Signal (Automatic Identification System) sind optimal, um die eigene mit einem AIS-Empfänger ausgerüstete Yacht zu alarmieren, falls jemand über Bord geht. Empfehlenswert sind Geräte der Klasse M mit DSC-Funktion. Sie lösen im Open Loop einen Notruf aus, der auch bei den Seenotleitstellen aufläuft. Zudem werden alle in Reichweite befindlichen Yachten und Schiffe mit DSC-Funk alarmiert, was die Chance auf eine zeitnahe Rettung deutlich erhöht.

EPIRB

Die schwimmfähige Notfunkbake wird auf das Schiff registriert und löst weltweit die Rettungskette aus. Als direkter MOB-Alarm ist sie unpraktisch; die an Bord verbleibende Crew kann sie jedoch aktivieren, um Hilfe herbeizurufen.

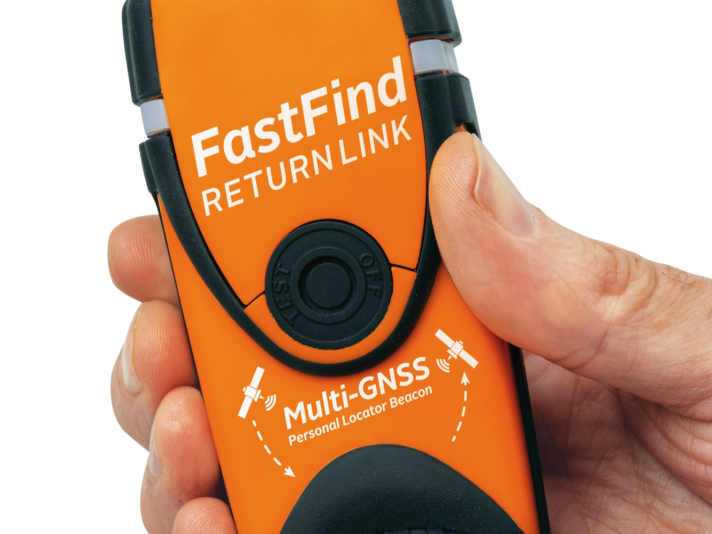

PLB

Personal Locator Beacons sind kaum noch größer als ein AIS-MOB und passen auch in die Rettungsweste, müssen aber meist manuell ausgelöst werden. Eine direkte Ortung vom eigenen oder von in der Nähe befindlichen Schiffen aus ist nicht möglich.

Satelliten-Messenger

Mit InReach von Garmin lassen sich Notrufe absetzen, ohne dass eine MMSI nötig ist. Die Alarme landen jedoch nicht direkt bei der Seenotrettung, außerdem fallen Abo-Kosten an.

PLB mit Bestätigung

Die neueste Generation der PLBs lässt sich per App konfigurieren und unterstützt die Return-Link-Funktion. Damit bekommt man eine Info, wenn der Notruf in der Leitstelle angekommen ist und wahrgenommen wurde. In Deutschland lassen sich PLBs nur auf das Schiff registrieren und gelten als EPIRB.

Lichtsignale

Rote Signalfackel

Einmal gezündet, liefern sie sehr helles Licht und sind über relativ große Entfernungen erkennbar. Da die Brenndauer lediglich zwischen 40 und 60 Sekunden liegt, ist ihr Einsatz nur sinnvoll, wenn jemand in der Nähe ist, der das Signal sehen kann, beispielsweise eine andere Yacht oder ein Hubschrauber. Zur Erstalarmierung sind sie weniger geeignet. Ein Sachkundenachweis ist nötig.

Rauchtopf

Der orange Rauch ist nur tagsüber sehr auffällig und vor allem zur Markierung eines Seenotfalls gedacht. Die Signale schwimmen und qualmen zwischen drei und vier Minuten lang. Im Gegensatz zur Handfackel besteht keine Brandgefahr. Als Nebeneffekt hilft der Rauch anfliegenden Hubschraubercrews beim Einschätzen der Windrichtung.

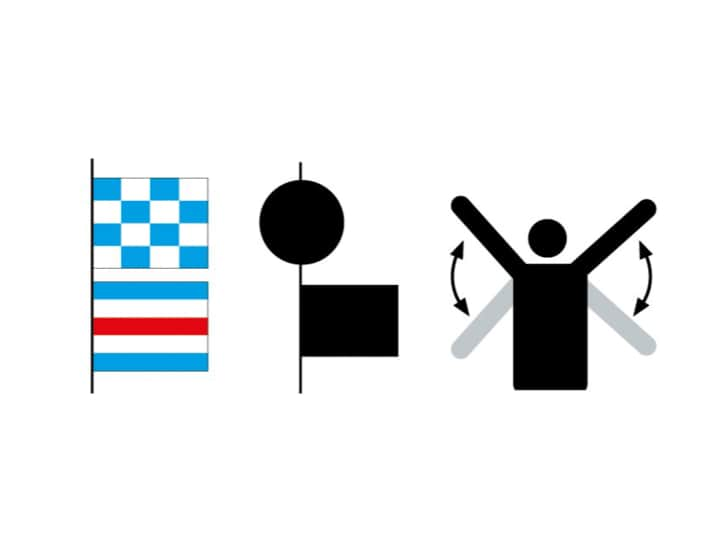

Flaggen und Handzeichen

Die Kombination der Signalflaggen N über C markiert einen Seenotfall, ebenso wie das Setzen eines Balls und einer Flagge in beliebiger Reihenfolge. Diese Signale spielen in der Praxis auf Yachten allerdings kaum eine Rolle, zumal sie sich nur aus nächster Nähe erkennen lassen. Ähnlich verhält es sich mit dem langsamen Heben und Senken beider Arme. Auf diese Weise kann man aber im Beiboot oder auf einer Jolle auf einen Notfall aufmerksam machen, wenn kein anderes Signalmittel zur Verfügung steht.

Signalpistole, Seenotraketen

Signalpistolen sind kaum noch verbreitet, da die vorschriftsmäßige Aufbewahrung an Bord schwierig ist. Zudem besitzen die Patronen eine sehr kurze Brenndauer. Rote Fallschirmraketen sind leistungsfähiger und gelten nicht als Waffen. Ihre Signale steigen etwa 300 Meter hoch und erzeugen eine sehr helle Lichtkugel, daher sind sie vor allem nachts über große Entfernungen sichtbar. Die Brenndauer beträgt 40 Sekunden. Ein Sachkundenachweis ist nötig.

LED-Signale

![DEU;DE;GERMANY;DEUTSCHLAND;ALLEMAGNE, Schleswig-Holstein, Flensburger Förde, Geltinger Bucht. 21.7.2017

Test von Rettungsgeräten. MOB. Mann über Bord. Person über Bord. Rettung eines über Bord gefallenen Seglers. Eingesetzte Geräte: Elektronische LED-Handfackeln und Laser mit schlitzförmigem Leuchtstrahl. Verschiedene Hersteller. v.l.n.r.: OceanSignal RescueMe EDF1, ODEO Flare LED, GREATLAND Rescue-Laser Flare, GREATLAND Rescue-Laser-Light.

[ (c) Klaus Andrews, Carlshöhe 21, D-24340 Eckernförde, Germany, Tel. +49-4351-88 99 665, Mobil +49 (0)171 - 413 31 20, www.KlausAndrews.com, mail@KlausAndrews.com, Konto-Nr. 1268491444, BLZ 200 505 50, HASPA. IBAN: DE59 2005 0550 1268 4914 44 BIC HASPDEHHXX, www.freelens.com/clearing, Jegliche Verwendung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg; Bei Verwendung des Fotos ausserhalb journalistischer Zwecke bitte Ruecksprache mit dem Fotografen halten. No modelrelease! ][#0,121#]](https://media.delius-klasing.de/dk-wassersport/images/dpr_auto,fl_progressive,f_auto,c_fill,g_face:auto,h_720,w_540/q_auto:eco/yacht/100150895_56c8148f64d698907a92c6cd9ed587c5/deu-de-germany-deutschland-allemagne-schleswig-holstein-flensburger-foerde-geltinger-bucht-21-7-2017-test-von-rettungsgeraeten-mob-mann-ueber-bord-person-ueber-bord-rettung-eines-ueber-bord-gefallenen-seglers-eingesetzte-geraete-elektronische-led-handfackeln-und-laser-mit-schlitzfoermigem-leuchtstrahl-verschiedene-hersteller-v-l-n-r-oceansignal-rescueme-edf1-odeo-flare-led-greatland-rescue-laser-flare-greatland-rescue-laser-light-c-klaus-andrews-carlshoehe-21-d-24340-eckernfoerde-germany-tel-49-4351-88-99-665-mobil-49-0-171-413-31-20-www-klausandrews-com-mail-klausandrews-com-konto-nr-1268491444-blz-200-505-50-haspa-iban-de59-2005-0550-1268-4914-44-bic-haspdehhxx-www-freelens-com-clearing-jegliche-verwendung-nur-gegen-honorar-urhebervermerk-und-beleg-bei-verwendung-des-fotos-ausserhalb-journalistischer-zwecke-bitte-ruecksprache-mit-dem-fotografen-halten-no-modelrelease-0-121-)

Die elektronische Ausführung der Signalfackel ist nicht als offizielles Seenotsignal zugelassen, was für Privatanwender aber keine Rolle spielt. Die Geräte sind mit einer Reihe sehr heller LEDs ausgerüstet und können dauerhaft leuchten oder blinken. Das Licht ist bei Weitem nicht so hell wie das einer pyrotechnischen Fackel, dafür entsteht aber weder Rauch noch Hitze. Der größte Vorteil der LED-Fackel ist die enorm lange Laufzeit. Statt weniger Sekunden arbeiten sie bis zu sechs Stunden und lassen sich zudem jederzeit ein- und ausschalten. Modelle wie die Odeo Flare oder die RescueMe EDF1 FLARE kosten rund 170 Euro.