- So klingen die Nebelhörner

- Testaufbau

- Wann sind Nebelhörner vorgeschrieben?

- Wie muss getönt werden?

- Hohe oder tiefe Töne?

- Die Grenzen der Physik

- 111 Dezibel muss die Tröte wuppen

- Tradition bedeutet Qualität

- Plastic is fantastic

- Lattenknaller Vuvuzela

- Druckgas bringt Schalldruck

- Nur zum Vergleich: E-Hörner

Untersucht wurden fünf klassische Nebelhörner aus Metall, zwei per Handpumpe betriebene, drei Kunststofftypen, obendrein eine Vuvuzela. Und zum Vergleich haben wir noch ein Modell mit Gaskartusche sowie zwei elektrische herangezogen. Die Ergebnisse sind deutlich, der Testsieger überraschend.

Interessant zum Thema Nebel:

Doch bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, hier der Soundcheck:

So klingen die Nebelhörner

Nebelhorn von Toplicht

Edelstahl Nebelhorn

Sprenger Nebelhorn 25 cm

Sprenger Nebelhorn 35 cm

Toplicht Martinshorn

Toplicht Pumpe

Typhons Nachbau

Plastimo Rot

Trump groß

Mini-Trump

Vuvuzela

Pressluft-Tröte

Elektrohorn Marco

Elektrohorn Roca

Testaufbau

Wir ließen alle mechanischen Hörner des Testfeldes aus zwölf Produkten für eine Überprüfung mit konstanten Bedingungen zunächst an einem regulierbaren Drucklufttank tönen. Erwartungsgemäß ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zum mundgeblasenen Test. Zwei elektrische Hörner dienten als Referenz. Auf freiem Feld wurden bei Windstille zwei Durchgänge gemessen. Einzeln betrachtet wurde der Schalldruck für jedes Gerät in Schallrichtung, 90 Grad dazu und beim Tuten in gegensätzlicher Richtung. Wir maßen jeweils in 1, in 5 und 75 Meter Abstand mit handelsüblichem digitalem Messgerät. Das Frequenzspektrum wurde mittels Smartphone-App ermittelt.

Wann sind Nebelhörner vorgeschrieben?

Undurchsichtig und beängstigend ist der Nebel auf See in beiden auftretenden Fällen: Egal, ob die Suppe nun Seenebel ist, also ausfallende Feuchtigkeit über kaltem Wasser – oder als Küstennebel auftritt, wenn der Taupunkt durch abkühlendes Land erreicht ist und gerade die Hafeneinfahrt und Peilobjekte verhüllt. Plötzlich sind nicht einmal in der Nähe Details zu erkennen, und die eigene Yacht ist auf einen Schlag auch für viele andere unsichtbar, deswegen sind Schallsignale zu geben. Selbst wenn laut der Kollisionsverhütungsregeln (KVR) im Anhang III sogenannte „Pfeifen“ erst ab einer Bootslänge von zwölf Metern vorgeschrieben sind, empfehlen sie sich verständlicherweise auch für kürzere Yachten. Gemeint sind mit der etwas ältlichen Bezeichnung tatsächlich Nebelhörner.

Wie muss getönt werden?

Auch die Länge eines „Langen Tones“ ist in den KVR festgelegt:

- Bei Fahrt durchs Wasser: Immer ein sechs Sekunden dauerndes Schallzeichen ist alle zwei Minuten zu geben

- Ohne Fahrt durchs Wasser: Zwei lange Töne mit zwei Sekunden Abstand

- Manövrierbehinderte: drei lange Töne

Das braucht Puste: Gewöhnliche Atmung umfasst etwa einen halben Liter Luftaustausch, zusammen mit tiefem Ein- und Ausatmen sind bis zu 3,5 Liter „Vitalkapazität“ möglich, im Alter auf rund 2 Liter absinkend. So viel vorweg: Bei allen Mundnebelhörnern genügte gewöhnliches Atemvolumen fürs geforderte Sechs-Sekunden-Schallsignal.

Hohe oder tiefe Töne?

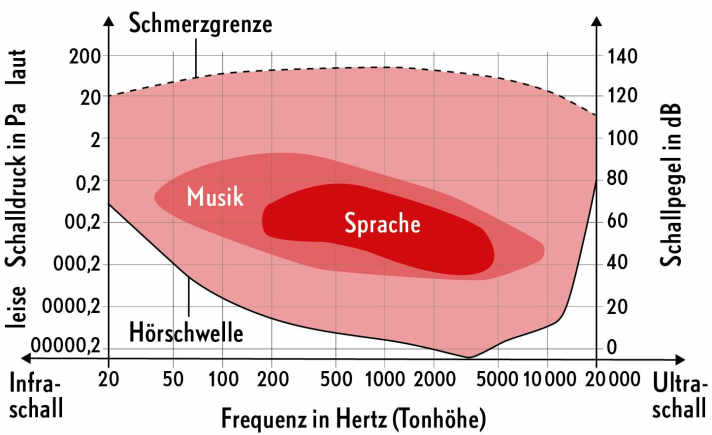

Die beste Tonhöhe für das maritime „Hier bin ich!“ besteht aus einem Kompromiss. Denn das Diagramm des menschlichen Hörvermögens gleicht einer Badewanne, der „Grund“ mit den sensibelsten Werten liegt zwischen 2000 und 5000 Hertz. Links und rechts davon steigt die Hörschwelle, also der jeweils leiseste wahrgenommene Ton stark an. Bei 500 Hertz muss ein Ton dazu bereits 10 Dezibel Schalldruck zusätzlich haben, bei 100 Hertz über 20 Dezibel. Dies würde für eher hohe Töne als Schallsignale sprechen.

Physikalische Gegebenheiten legen dagegen nahe, möglichst tiefe Frequenzen zu verwenden, denn die Reichweite nimmt mit steigender Tonhöhe rapide ab. Ein Beispiel: Ein 1000-Hertz-Ton wird bei 20 Grad und 70 Prozent Luftfeuchte etwa zehnmal stärker abgeschwächt als ein anfangs gleich lauter sehr tiefer mit 125 Hertz. Ein 4000-Hertz-Ton – dort liegt ja das größte Hörvermögen – wird gar 40-mal stärker abgeschwächt.

Die Grenzen der Physik

Die KVR geben deswegen sinnvollerweise vor: Der Grundton eines Nebelhorns für Schiffe bis 20 Meter muss zwischen 180 und 2100 Hertz liegen, bei größeren Schiffen etwa zwischen 180 und 700 Hertz. Je dicker der Pott, desto tiefer – das entspricht auch dem gesunden Menschenverstand. Zur Orientierung: Der Telefon-Wählton tutet mit 425 Hertz.

Bewusst wird mit dieser Vorgabe ein weiterer Nachteil in Kauf genommen. Denn unterhalb von 800 Hertz ist die Richtung schwer zu bestimmen, aufgrund der Schallausbreitungs-Geschwindigkeit sind die Laufzeitdifferenz zwischen beiden Ohren mit 623 Mikrosekunden geringer als die halbe Wellenlänge des Schalls, deswegen ist eine Ortung nicht mehr möglich. Außerdem ist die Schallübertragung von der Luftfeuchte abhängig.

Allerdings setzt lediglich geringe Feuchtigkeits-Sättigung der Reichweite zu, und das auch nur bei hohen Frequenzen. Bei Nebel, also 100 Prozent Luftfeuchte, reichen tiefe Frequenzen weit. Optimal ist übrigens auch Windstille – nicht nur, weil Wind und Wellen als zusätzliche Geräuschquellen fehlen, von denen ein Nebelsignal zu isolieren wäre, sondern auch, weil raue Oberflächen wie zum Beispiel Wellen dämpfend wirken.

Ohnehin: Mit der Windrichtung ist die Schallübertragung wesentlich effektiver. Somit ist die in den KVR verlangte „Reichweite“ von 0,5 Seemeilen ein theoretischer Wert. Die persönliche Hörschwelle, Umgebungsgeräusche, Wind, Luftfeuchte und -temperatur sorgen in der Praxis für ganz unterschiedliche Reichweiten.

111 Dezibel muss die Tröte wuppen

Die KVR legen außerdem fest: je größer der Pott, desto lauter die Pfeife. Unter zwölf Metern gibt es keine Vorgabe, zwischen zwölf und 20 Metern soll sie in einem Meter Abstand jedoch bei 111 bis 120 Dezibel(A) liegen, gestaffelt nach Tonhöhe.

Auf diese Weise wird der schlechteren Hörbarkeit der tiefen Frequenzen gegenüber deren größerer Reichweite mehr Gewicht beigemessen. Ob aber die „Haupttonhöhe“ der Hörner eher bei 400 bis 800 Hertz liegt oder eher über 800 Hertz, ist nicht so einfach zu bestimmen. Deren Frequenzspektrum ist von einem „reinen“ Ton weit entfernt. Wir haben es im Zweifelsfall den Tuten etwas leichter gemacht und überall lediglich die 111 Dezibel als Grenze eingeräumt. Diese Schalldruckpegel erreichten nur zwei Produkte: das klassische Martinshorn und die Trump von Plastimo.

Schiffe über 20 Metern müssen übrigens bereits mit 130 Dezibel dröhnen, über 75 Metern sind 138 Dezibel gefordert, über 200 Meter Schiffslänge muss das Horn mit wenigstens 143 Dezibel wummern. Die Werte gelten voraus, ab 45 Grad Abweichung von der Trichterrichtung sind 10 Dezibel weniger erlaubt. Das haben wir ebenfalls berücksichtigt. Die beiden in Hauptrichtung ausreichend lauten schafften auch diese Hürde. Wir maßen bei allen Teilnehmern keinen bis zu 15 Dezibel Abschlag. Bis auf zwei waren aber alle leiser, als es die Norm verlangt. Wobei leiser in diesem Fall nicht leise bedeutet: 95(A) Dezibel maßen wir an einer Autohupe, 94 Dezibel erreichte selbst das nur knapp 19 Zentimeter lange Nirohorn. Mit deutlich höherer Tonlage und weniger Leistung punkten die beiden kleinen Hörner, die wir über Toplicht und Watski/Gotthardt bezogen, eher beim Staumaß, außerdem sind sie solide und wertig. Gleiches gilt für das bereits zehn Zentimeter längere gebogene Sprenger-Horn. Das deutlich sperrigere 35-Zentimeter-Horn vom gleichen Hersteller erreichte beeindruckende 106 Dezibel. Aber bei den konventionellen Tuten ist noch mehr drin.

Tradition bedeutet Qualität

Bis ins Jahr 1880 reicht die Geschichte der Deutschen Signal-Instrumentenfabrik Max B. Martin zurück, die heute in Philippsburg fertigt – unter anderem das Martin-Horn in allen Varianten, meist als Martinshorn bezeichnet. Lieferant Toplicht fasst zusammen: „Mehr Traditionsunternehmen geht nicht.“ Die Qualität zahlt sich aus, das größte und schwerste Messing-Mundhorn ist das lauteste der Klassik-Modelle, es kostet aber auch beeindruckende 75 Euro. Charmant sind dessen Fertigung in Deutschland und die einzeln erhältliche Ersatzstimmzungen, jeweils sorgfältig auf Fis gestimmt. Leider kostet eine Zunge allein so viel wie andere Nebelhörner komplett.

Auf den ersten Blick erscheinen die beiden Pump-Nebelhörner sehr zweckmäßig, ist doch ausdauerndes Pusten eine anstrengende Angelegenheit – doch das ist ausdauerndes Pumpen eben auch. Das leichtere der beiden Pumphörner gibt nur in Stoßrichtung Laut. Das größere schickt sowohl beim Drücken wie beim Ziehen den Luftstrom durchs Horn, ist mit 6,3 Kilogramm jedoch auf kleinen Yachten nur sehr bedingt bordtauglich. Darüber hinaus geht ausdauerndes Pumpen aufs Kreuz. Es wird laut Versender hauptsächlich zu Dekozwecken geordert. Der tiefe Ton des großen Produktes klingt im Nahbereich wirkungsvoll, im 75-Meter-Test messen wir jedoch durchschnittliche Werte.

Plastic is fantastic

Das rote Horn von Frankreichs großem Hersteller Plastimo ist sehr unempfindlich, aber seine Stimmzunge aus Kunststoff spricht erst bei deutlich stärkerem Luftstrom an als die Metall-Kollegen. Das robuste Teil ist fast die Empfehlung aus diesem Test, gäbe es nicht andere Varianten, die ebenfalls aus Kunststoff gefertigt und noch effektiver sind. Der beeindruckende Schalldruckpegel wird bei ihnen durch seitliches Einblasen erzeugt.

Die kleine Mini-Trump ist selbst auf dem Surfbrett in der Brusttasche der Rettungsweste transportierbar, sie kann nochmals auf beinahe halbe Größe eingefahren werden. Zu Beginn traten uns beim Einblasen beinahe die Augen aus dem Kopf. Abhilfe brachte vorsichtiges Auseinanderziehen von äußerem Korpus und Membranteil, ein Zehntelmillimeter genügt. Klare Empfehlung ist dennoch die nur etwas teurere und größere Trump, sie ist die lauteste im Test.

Sehr schön: Trotz des günstigen Preises kommt das Horn mit zwei Ersatz-Membranen und einer Aufbewahrungsdose. Dort können am besten gleich zwei Ohrstöpsel deponiert werden, denn die Trump ist gerade durch den seitlichen Austritt auch am Ohr die lauteste. Wir maßen 128 Dezibel, damit erreicht das Horn die Schmerzgrenze. Ohnehin sollen ja in den Pausen die Ohren gespitzt werden auf mögliche Schallzeichen anderer Schiffe. Deswegen empfiehlt sich bei allen Testkandidaten, einen Gehörschutz während des Gebrauchs zu tragen.

Lattenknaller Vuvuzela

Seit 2010 sind die aus Südafrika stammenden Fußball-Faninstrumente auch in Europa bekannt, teils berüchtigt. Viele kritisierten seinerzeit deren große Lautstärke, bei Uefa-Spielen sind sie mittlerweile verboten. Wir haben den Krachmacher untersucht und starke 102 Dezibel gemessen. Erstaunlich ist auch der Schalldruck daneben und dahinter, obwohl die schlanke Form ja eine „Hauptschallrichtung“ vorzugeben scheint. Das Fan-Instrument ist also gar nicht übel, allerdings besitzt sie keine Stimmzunge, sie muss wie eine Trompete angeblasen werden, was auf Dauer zu pelzigen Lippen führt, wenn nicht gerade ein geübter Blechbläser in der Crew einsatzbereit ist.

Die Vuvuzela ist aus drei Teilen gefertigt, damit sie bei einer Benutzung als Schlaggerät auseinanderfällt. Das interessiert nur bei sehr cholerischen Skippern oder nervigen Crewmitgliedern; aber mit dieser Funktion ist die Tröte auch gut staubar.

Druckgas bringt Schalldruck

Die Druckgas-Fanfare gehört zu den lautesten im Test. Etwa vier Minuten Dauerton haben wir insgesamt pro Patrone gemessen, also theoretisch rund 40 „lange Töne“. Praktisch ist das jedoch kaum möglich, denn die Druckflasche wird bei längerem Schallsignal so kalt, dass sie mit Handschuhen gehalten werden musste. Das Abkühlen wirkt sich zudem auf den Luftstrom aus, der Ton mickert bei mehrmaligem Betätigen schon nach wenigen Sekunden bis zum völligen Schweigen. Auch Über-Kopf-Drücken hilft nur kurzzeitig. Nach intensiver Benutzung sind dann höchstens noch kürzeste Hornstöße möglich. Trichter und Aufsatz sind kaum verbunden und fielen uns auseinander.

Als lautes Warngerät ist die Fanfare also bestens geeignet, aber als Backup sollte ein zweites Signal dabei sein. Die 200 Milliliter fassenden Patronen stehen unter 18 bar Druck, das Tetrafluorethan (CH2-F-CF3), ein häufig verwendetes Kältemittel in Kühlanlagen, zerstört nicht wie die bedenklichen Fluorkohlenwasserstoffe die Ozonschicht, gehört aber trotzdem zu den Treibhausgasen, die intensiv zur Erderwärmung beitragen.

Nur zum Vergleich: E-Hörner

Die beiden elektrischen Kandidaten erreichten vor allem in den Nebenrichtungen zunächst volle Punktzahl, auf 75 Meter maßen wir jedoch nur 60 Dezibel und weniger. Dem steht natürlich die einfache Bedienung gegenüber sowie der meist auf der Saling befindliche optimale Standort weit über dem Wasser. Das ist nicht nur für die Reichweite besser, sondern dort sind die Hörner auch weiter entfernt von den Ohren der Crew. Da gerade in Notsituationen der Bordstrom ausfallen kann, ist bei elektrischen Hörnern ein zweites Nebelhorn aus unserem Test empfehlenswert.