Bootsbau: Kollisionsschotten als Sicherheitsfaktor und wie sie sich nachrüsten lassen

Alexander Worms

· 01.03.2025

Im Juli 2023 sinkt vor der niederländischen Küste binnen Minuten eine deutsche Bavaria 38. In unhandigem Wetter hatte sich das nachträglich und unsachgemäß eingebaute, ausfahrbare Bugstrahlruder vom Rumpf gelöst. Innerhalb kürzester Zeit strömte viel Wasser durch die große Öffnung ein. Die Crew konnte sich gerade eben noch in die Rettungsinsel retten, aus der sie abgeborgen wurde. Aus demselben Grund geht eine Sun Odyssey 410 im Frühjahr 2023 vor der deutschen Ostseeküste innerhalb kürzester Zeit auf Tiefe.

Im gleichen Jahr sinkt die Bavaria 34 Holiday des deutschen Seglers Martin Daldrup im Südatlantik. Er wird nach mehr als einem Tag in der Rettungsinsel von einem Frachter abgeborgen. Auch hier ist die Yacht verloren. Der Segler indes berichtet, dass alles sehr schnell ging, er jedoch vermute, dass der Wassereinbruch vom Ruder kam. Zeit, das Leck zu bekämpfen, gab es nicht. Es ging ums reine Überleben. Dank Satellitentelefon und Powerbanks konnte er aus der Insel seine eigene Rettung koordinieren.

Lesen Sie auch:

Zudem sanken in den letzten Jahren insgesamt vier Yachten nach Angriffen durch Orcas vor den Küsten Portugals und Spaniens. Die Tiere hatten es auf die Ruderblätter abgesehen. Wurden diese stark beschädigt, trat dort Wasser ein. Die Yachten waren verloren.

In allen Fällen steht die Frage im Raum, ob ein geschickt platziertes, wasserdichtes Schott den Untergang verhindert oder zumindest hinausgezögert hätte. Denn in allen Fällen musste der Umstieg in die Insel oder die Rettung sehr schnell erfolgen, mehr Zeit zur Vorbereitung dafür wäre gut gewesen. Warum aber verfügen so wenige Serienyachten über wasserdichte Abteilungen, wo sie bei vielen Exploreryachten aus Metall durchaus üblich sind? Welche Vor und Nachteile gibt es dabei? Und lässt sich so etwas, wenn gewünscht, auch in einem GFK Serienboot nachrüsten?

Kollisionsschotten als Marketingkniff

Zunächst einmal gilt es, zu unterscheiden zwischen einer wasserdichten Abteilung und Kollisionsschotten. Erstere kann im Notfall entweder genügend Auftrieb bieten, um eine Yacht bei größerem Wassereinbruch schwimmfähig zu halten oder eingedrungenes Wasser innerhalb dieser Abteilung einzuschließen, um somit ebenfalls die Schwimmfähigkeit zu bewahren.

Kollisionsschotten hingegen, meist direkt hinter dem Ankerkasten, schließen nur einen sehr kleinen Teil des Rumpfes mit wenig Volumen ab, sodass lediglich ein Crash vor dem Schott damit abgesichert ist. „Das haben die meisten Yachten. Dabei ist das vielleicht gar nicht unbedingt erforderlich, denn der Steven ist schon wegen der Form und der enormen Laminatstärke dort der mit Abstand stabilste Teil des Rumpfes. Um den einzudrücken, bedarf es schon eines enormen Aufpralls“, erklärt Yachtkonstrukteur Marc Oliver von Ahlen und verweist weiter auf den schon vor 40 Jahren von der YACHT durchgeführten und, was die Zerstörung des Schiffes betraf, erfolglosen Crash Test einer Dehler 31.

Dennoch verfügen die meisten Serienyachten dort über ein Kollisionsschott. Das ist jedoch eher ein Marketinggriff als echte Sicherheit. „Schiffe sinken aus vier Gründen“, weiß von Ahlen. „Erstens Kielverlust. Da hat man ohnehin keine Chance. Zweitens über die Wellendurchführung oder die Saildrivemanschette. Da kommt man bei Ersterer mit guten Pumpen noch gegenan. Bei der Sail drivemanschette wird es schon schwierig. Drittens durch defekte Schläuche. Dafür haben wir Seeventile. Und viertens durch Kollision und eventuellen Ruderverlust. Und hier können wasserdichte Abteilungen tatsächlich helfen.“

Der erfahrene Konstrukteur schätzt die Gefahren für den Rumpf bei einer Kollision mit einem treibenden Gegenstand als eher gering ein: „Die Winkel sind meist sehr spitz, das ist dann eher ein Tangieren. Zudem sind sowohl die Yacht als auch der treibende Gegenstand beweglich, sodass die Energie des Aufpralls gut abgebaut werden kann.“ Das Ruder hingegen ist eher gefährdet, wenn es freistehend ausgeführt ist. Es kann aus dem Rumpf rutschen oder abbrechen, sodass ein recht großes Loch zurückbleibt, durch das viel Wasser eindringen kann.

Zwar manövrierunfähig, aber immerhin nicht dem Untergang geweiht

Das sieht auch von Ahlen so: „Der Bereich um das Ruder ist sicher der sinnvollste Ort für eine wasserdichte Abtrennung.“ Besonders wenn man dabei die Angriffe der Orcas auf genau diese Stelle des Schiffes im Auge hat. Zwar ist der Ruderkoker meist bis über die Wasserlinie gezogen, jedoch ist die Höhe oft durch den niedrigen Cockpitboden begrenzt. Taucht die Yacht achtern in die Welle ein, würde Wasser eindringen. „Oftmals liegt die Wasserlinie im Koker, in Wellen auch weiter oben. Kann der Koker dann aus anderen konstruktiven Notwendigkeiten nicht sehr hochgezogen werden, dann muss mit einer Manschette und einem Wellendichtring auf dem Ruderschaft verhindert werden, dass Wasser eindringt. Beides kann verschleißen und undicht werden“, so von Ahlen weiter.

Im Havariefall, wenn das Ruder womöglich sogar ganz weg ist, etwa nach einem Orca-Angriff oder wenn der Ruderschaft bricht, wie bei der Arcona 460 „IdaLina“, die im Pazifik sank, dringt Wasser durch den offenen, also nicht mehr durch den Ruderschaft abgedichteten oder beschädigten Ruderkoker ein. Dann hilft nur noch, wenn das Ruderschapp als wasserdichter Bereich ausgeführt wurde. Das Schiff ist dann zwar manövrierunfähig, aber es geht immerhin nicht gleich auf Tiefe. Abdichtversuche mit Leckdichtmitteln werden meist entweder wegen der schwierigen Zugänglichkeit im Ruderschapp oder wegen eines zu großen Loches, wenn das Ruder gleich ganz fehlt, nicht von Erfolg gekrönt sein.

»Kiel, Saildrive, Schläuche und Ruder sind die großen neuralgischen Schwachstellen eines Bootes.«

Nun ist bei vielen Yachten am Fußende der Kojen achtern ohnehin ein Schott eingebaut, was dort meist strukturell erforderlich ist, um für zusätzliche Verwindungssteifigkeit im Achterschiff zu sorgen. Nur bedeutet strukturell eben nicht auch wasserdicht. Der Heckbereich muss zugänglich sein, etwa um die Ruderanlage zu warten. Dafür sind Öffnungen in dem Schott vorgesehen. Die gibt es ebenfalls für den Auspuffschlauch des Motors, den Warmluftschlauch der oftmals achtern verbauten Heizung, die Schläuche für die Heckdusche, diverse Kabel für den Autopiloten und das Hecklicht. Kurzum: Das Schott vor dem Ruderhaus gleicht eher einem Schweizerkäse als einer dichten Wand.

Kollisionsschotten nachrüsten

Das lässt sich ändern. Dazu sollte das Schott zunächst ein gutes, umlaufendes Anlaminat an den Rumpf erhalten. Die Sperrholzplatte, aus der das Schott gefertigt ist, reicht dabei von der Festigkeit her aus, denn es geht ja nicht um eine dauerhafte, sondern vielmehr um eine Abdichtrung im Havariefall. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, kann mit einigen Lagen Glasfasermatte zusätzliche Festigkeit und vor allem Wasserdichtigkeit sicherstellen.

Die Inspektionsöffnungen zu den Achterkammern können durch wasserdichte Deckel ersetzt, die Durchführung für den Auspuff mit Dichtmasse verschlossen werden. Kabel werden so weit wie möglich nach oben in Richtung Deck verlegt und mit Decksdurchlässen wasserdicht getrennt, die Schläuche für die Heckdusche mit Schottverschraubungen versehen.

Ein Problem bleibt der Heizungsschlauch. Wegen seines großen Querschnittes ist er schwer abzudichten. Idealerweise ist daher die Heizung nicht hinter dem Schott verbaut; ist sie es doch, muss eventuell ein anderer Platz gefunden werden. Was schwierig bleibt, schon wegen der Beweglichkeit, sind die Steuerkabel. Idealerweise ist der Raum, in dem sie sich bewegen, Teil der wasserdichten Abteilung im Heck. Bevor man dazu jedoch nach Harz und Härter greift, bleibt zu bedenken, dass die Steuersäulen von unten her für Inspektionen zugänglich bleiben müssen. Auch hier können Inspektionsdeckel Abhilfe schaffen.

Wo Kollisionsschotten eingebaut werden können

Eine mögliche Alternative wäre es, nur den Bereich rund um den Ruderkoker zusätzlich mit einem einlaminierten Kasten abzudichten. Der wird so hoch es eben geht gebaut, sodass Koker, Steuerseile und Autopilot frei arbeiten können. Dieser Aufwand lohnt jedoch nur, wenn dadurch tatsächlich eine relevante Höhe über der Wasserlinie geschaffen werden kann.

Im Bugbereich ist eine weiter gehende Abschottung als die des Ankerkastens oftmals recht einfach zu realisieren. Auch hier wird ohnehin eine strukturelle Versteifung vor dem Hauptschott vorhanden sein. Diese befindet sich oft unter der Koje. Viele Werften bauen dort jedoch von achtern her zugängliche Staufächer ein. Wieder gilt : Der Rahmen alleine reicht für die Steifigkeit, ist aber natürlich nicht wasserdicht. Wer auf den Zugang der Staufächer, etwa als Schubladen, verzichten mag, kann die dort untergebrachten Dinge auch von oben nach dem Anheben der Matratzen lagern. Dann kann aus dem Strukturschott auch ein wasserdichtes werden. Hier gilt: Anlaminat und abgedichtete Kabeldurchführungen für etwa die Positionslichter und das Bugstrahlruder. Auch wenn im Bug ein Wassertank lagert, müssen die Leitungen entsprechend abgedichtet werden.

»Wer auf der Nord-und Ostsee fährt, ist mit Rettungsinsel und Epirb genauso gut bedient wie mit einem Kollisionsschott.«

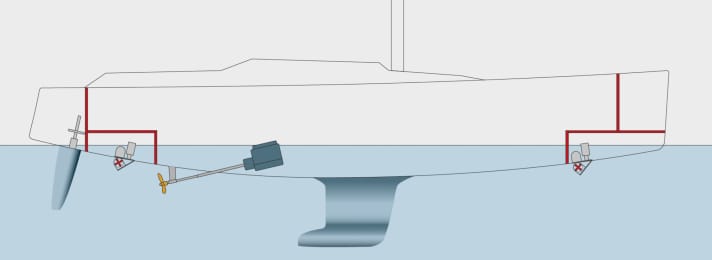

Hierdurch lässt sich mit einfachen Mitteln eine große wasserdichte Abteilung im Bugbereich schaffen, die obendrein noch das Bugstrahlruder umschließt, sofern eines installiert ist. Denn der Bugstrahler – sicher bei einem ausfahrbaren Modell – stellt auch eine große Öffnung im Schiffsrumpf dar. Sinnvoll ist der Umbau zu einer wasserdichten Abteilung jedoch nur, wenn das Schott auch dann noch ausreichend hoch ist, wenn der Bereich davor voll Wasser steht, der Bug also deutlich tiefer im Wasser liegt.

Wasserdichte Abteilung einrichten

Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der kann gleich den ganzen Bereich vor dem Hauptschott als wasserdichte Abteilung ausführen. Der Vorteil dabei: Das Hauptschott geht ohnehin bis an die Decke und füllt die Öffnung voll aus. Natürlich wollen hier ebenfalls sämtliche Durchführungen von Kabeln verschlossen werden. Die größte Herausforderung ist freilich die Tür. Öffnet sie nach vorne, würde also der Wasserdruck von dort die Türe zudrücken, ist die Abdichtung schon ein Stück einfacher. Ein umlaufender Gummi, stabile Scharniere und einige Knebelverschlüsse helfen dann im Weiteren schon eine ganze Menge. Schließlich muss solch ein Schott nicht unbedingt hundertprozentig dicht sein, es reicht, wenn die Menge an durchdringendem Wasser kleiner ist als das, was die Pumpen an Bord dauerhaft außenbords bringen können.

Natürlich lässt sich eine Yacht in mehrere wasserdichte Abteilungen unterteilen, auch so, dass sie nahezu unsinkbar ist, solange nicht alle dieser Kompartments geflutet werden. Dabei steht jedoch die Frage der Sinnhaftigkeit im Raum: „Wer auf Nord und Ostsee umherfährt, der ist mit einer Rettungsinsel und einer Epirb genauso gut bedient und braucht deswegen nicht das Interieur der eigenen Yacht zu verunstalten. Da muss man nicht auf das Äußerste vorbereitet sein“, findet von Ahlen.

Die Frage nach dem Fahrtgebiet spielt in der Tat eine große Rolle. So verfügen die meisten Aluyachten sehr wohl über bereits konstruktiv vorgesehene, große wasserdichte Abteilungen. Logisch, denn wer eine solche Yacht kauft, denkt automatisch an Reviere, die erstens sehr abgelegen sind und in denen es zweitens auch mal Eis im Wasser geben kann. Hier steigt das Risiko einer Kollision mit Treibgut an und Hilfe kommt erst mal nicht. Die Crew muss sich selbst helfen können. Die typische Großserienyacht wird solche Reviere meist nicht befahren. Bei ihrer Konstruktion standen dann auch völlig zu Recht Komfort und Nutzwert im Vordergrund.

Abschottung gewisser Bereiche nicht offiziell erfordert

Dass Schiffsverluste durch Flutungen im Bugbereich offenbar eine untergeordnete Rolle spielen, zeigt sich unter anderem auch daran, dass wasserdichte Abteilungen in den Anforderungen der Sportbootdirektive nicht vorgesehen sind. Zwar wird darin spezifiziert, wie mit Öffnungen im Schiffskörper umzugehen ist und wie hoch diese bei welchem Krängungswinkel über der Schwimmwasserlinie bleiben müssen. Eine Abschottung gewisser Bereiche wird jedoch nicht gefordert.

Dabei zeigen die jüngsten Ereignisse, dass ein wasserdichter Bereich rund um das Ruder durchaus ein Sicherheitsgewinn sein könnte. Denn erstens ist es der empfindlichste und exponierteste Punkt einer Yacht, und zweitens ist das Ruderschapp ein Teil der Yacht, der ohnehin sehr selten aufgesucht wird. Ihn abzudichten ist nahezu ohne Komforteinbußen möglich. Warum also nicht darüber einmal nachdenken?

Allerdings: „Wer ein unter allen Umständen unsinkbares Schiff haben will, der muss eine Etap kaufen“, sagt von Ahlen. Er hat die Yachten aus Belgien seinerzeit konstruiert. Das gilt natürlich auch für jede andere Konstruktion, in der so viel Schaum vorgesehen ist, dass auch im gefluteten Zustand immer genügend Auftrieb vorhanden ist. Das jedoch haben die wenigsten Yachten.

Der Wunsch nach Sicherheit unter allen Umständen ist auf See natürlich allzu verständlich. Ob der nachträgliche Einbau von wasserdichten Abteilungen und die damit verbundenen Komforteinbußen gerechtfertigt sind, muss jeder Eigner für sich beantworten. Dabei spielt das Fahrtgebiet natürlich eine Rolle. Wichtig jedoch bleibt allein schon, sich mit dem Thema zu beschäftigen: Was sind die Schwachstellen der eigenen Yacht? Was lässt sich mit überschaubarem Aufwand deutlich verbessern? Schließlich reicht es oft schon, den Wassereinbruch zu reduzieren, um für eine Weile dagegen anpumpen zu können, bis Hilfe kommt. Das verschafft allen Beteiligten wertvolle Zeit. Wie könnte man mit Bordmitteln notfalls auf einen Wassereinbruch reagieren? Und schließlich: Was ist der Plan, wenn das Schiff nicht zu halten ist? Darüber denkt niemand gerne nach, es kann aber Leben retten.

Kollisionsschotten zumindest bis über die Wasserlinie

Das Ruderschapp lässt sich mit überschaubarem Aufwand in ein wasserdichtes Abteil umbauen. Dabei reicht es, wenn die Abschottung zumindest bis deutlich über die Wasserlinie reicht. Dann wird das Schiff zunächst weiter treiben. Achtung: Es geht um die Wasserlinie im gefluteten Zustand. Hat der abgeschottete Teil ein Volumen von 1.000 Litern, dann befindet sich im gefluteten Zustand dort eine Tonne zusätzliches Gewicht. Um die Wasserlinie in diesem Zustand zu ermitteln, können Stegnachbarn gebeten werden, sich auf das Heck des Schiffes zu stellen. Im Bugbereich ist es ideal, wenn dort ein Wassertank verbaut ist. Er nimmt viel Volumen weg. Wird er im Flutungsfall geleert, erzeugt das zusätzlichen Auftrieb.