- Werften setzen immer mehr auf Elektroantriebe

- Übersicht der Antriebssysteme

- Brennstoffzellen-Systeme: die Lösung?

- Nachteile von Wasserstoff

- Vision als Realität

- Wie nachhaltig sind E-Antriebe?

- E-Antriebe fördern das Segeln

- HVO100-Diesel: die Alternative zu E-Antrieben

- Antriebssysteme im Vergleich

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, muss Magnus Rassy keinen Vergleich fürchten. Sein Haus, auf einer Anhöhe über der Werft gelegen, wird von einer Wärmepumpe beheizt. Auf dem nach Südwesten ausgerichteten Dach produzieren monokristalline Solarpaneele Strom im Megawatt-Maßstab. Und in der Garage parken zwei Teslas. Den älteren fährt der Hallberg-Rassy-Chef seit acht Jahren; das Model S seiner Frau Mellie hat auch schon sechs Jahre auf den Akkus.

Man kann sie als Vorreiter der Elektromobilität bezeichnen, und sie sind es aus voller Überzeugung. Nie würde ihnen wieder ein Verbrenner ins Haus kommen. Umso überraschender erscheint deshalb, dass Rassy für seine vielfach prämierten Fahrtenyachten, die nur 500 Meter Luftlinie entfernt entstehen, E-Motoren nicht einmal gegen Geld und gute Worte anbietet. „Es ergibt einfach keinen Sinn“, sagt er.

Rassy, der die technische Entwicklung aufmerksamer und aufgeschlossener verfolgt als viele seiner Mitbewerber, hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Sähe er handfeste Vorteile, würde er ohne zu zögern umsteigen – so, wie er privat die Energiewende längst vollzogen hat.

Doch für den Werftchef, der das „Knopfdrucksegeln“ erfunden hat, dessen Boote längst über Doppelruder, ausgestellte Lattengroßsegel und andere wegweisende Detaillösungen verfügen, überwiegen bis auf Weiteres die Nachteile des E-Antriebs.

„Für Beiboote und Daysailer mag er funktionieren“, sagt er. „Aber fürs Fahrtensegeln sind weder Reichweite, Leistung noch die Ladeinfrastruktur ausreichend.“ So arbeiten unter den sorgfältig schallgedämmten Niedergängen sämtlicher Modelle von der HR 340 bis zur HR 69 ausnahmslos Dieselaggregate von Volvo Penta oder Yanmar, bei den größeren Yachten oft noch ergänzt von Dieselgeneratoren.

Werften setzen immer mehr auf Elektroantriebe

Immer mehr Hersteller öffnen sich derweil für E-Motoren, nur noch wenige produzieren wie Hallberg-Rassy oder Bavaria „Diesel only“. Die Fountaine-Pajot-Gruppe etwa bietet für ihre Katamarane und die Einrumpfyachten von Dufour schon mehr als ein halbes Dutzend Modelle mit diesel-elektrischem Hybridantrieb. Saffier offeriert für die gesamte Produktlinie bis 33 Fuß eine E-Option auf Basis von Lithium-Akkus. Bei Winner Yachts in Neustadt ist für die beiden Modelle 8 und 9 ein Elektro-Pod von e-Propulsion sogar bereits Standard; wer einen Einbaudiesel vorzieht, bezahlt wegen des größeren Installationsaufwands einen durchaus erheblichen Aufpreis von 9.000 Euro.

Es ist also fraglos etwas in Bewegung gekommen im Markt der Segelyachten. Von einem Boom zu sprechen wäre zwar verfrüht – zumal die Zulassungszahlen für Elektroautos EU-weit gerade nach unten zeigen und womöglich auch für den Bootssektor ein Negativ-Indikator sein könnten. Dennoch sieht sich, wer heute über den Neukauf eines Schiffes nachdenkt, zunehmend vor die Frage gestellt, welche Art von Hilfsantrieb es sein soll.

Am weitesten verbreitet sind momentan zwei Systeme, wenn es um Alternativen zum Verbrenner geht: Bei kleinen und leichten Booten haben sich von Batterien gespeiste E-Motoren als gängigste Variante durchgesetzt; bei schweren Fahrtenyachten dominieren Hybridantriebe mit Diesel-Generator als Reichweiten-Verlängerer. Doch das sind nur die derzeit gebräuchlichsten Lösungen.

Übersicht der Antriebssysteme

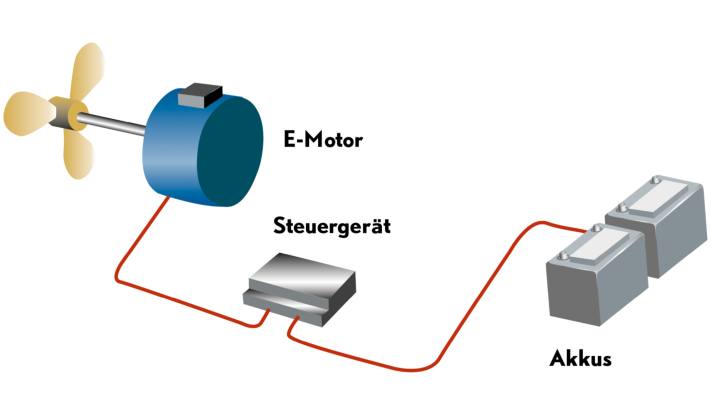

Elektroantrieb über Akku-Bank

Auf Kleinkreuzern, Daysailern und leichten Fahrtenbooten bis 32 Fuß Länge reicht ein E-Motor, der über Lithium-Batterien direkt versorgt wird. Auch ohne Generator lassen sich so mit fünf bis 15 Kilowattstunden Akku-Kapazität Reichweiten zwischen zehn und 40 Seemeilen erzielen

Dieselelektrischer Antrieb

Größere Yachten brauchen bei 48 Volt Spannung große Batteriebänke von 30 bis 50 Kilowattstunden, was viel Geld kostet und die CO2-Gesamtbilanz belastet. Ein Diesel-Generator macht autonom von Landstrom und vergrößert im Hybrid-Betrieb die Reichweite

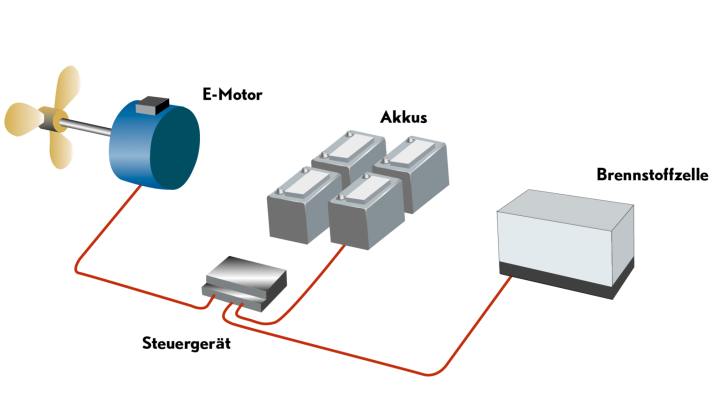

E-Antrieb mit Brennstoffzelle

Die bei Verwendung von grünem Wasserstoff umweltfreundliche Lösung ist bisher nur auf Superyachten und Prototypen im Einsatz. Eine Brennstoffzelle ersetzt dabei den Dieselgenerator. Die Wasserstoff-Elektrolyse braucht aber sehr viel Energie und mindert den Gesamtwirkungsgrad

Brennstoffzellen-Systeme: die Lösung?

Sie eignen sich grundsätzlich für alle Einsatzzwecke, weil sie nicht auf große Akku-Pakete angewiesen sind, relativ gute Reichweiten erzielen und im Betrieb CO2-frei arbeiten. Die ersten Superyachten setzen auf diese Technik; es gibt aber auch Tender mit Wasserstoffantrieb und mit der Samana 59 RexH2 von Fountaine Pajot das erste Segelboot aus Großserie.

Das jüngste Projekt ist zugleich das bisher kleinste. Es entstand am Innovationszentrum für Nachhaltigkeit und Produktionstechnologie in Nordenham, kurz INP. Und es fand einen weltweit bekannten Botschafter: Boris Herrmann, mit seinem Team Malizia selbst dem Klimaschutz verschriebener Profisegler, war Mitte Juni eigens zur Taufe der „H2-Innovation“ von Hamburg an die Weser gekommen.

Um die Möglichkeiten des Wasserstoffantriebs zu demonstrieren, wählten die Initiatoren einen eher ungewöhnlichen Versuchsträger: Sie ließen eine 50 Jahre alte LM 23 umbauen. Der museale Bukh-Diesel samt Peripherie wich einem Sechs-Kilowatt-Elektromotor von Vetus. Gespeist wird er von einer Brennstoffzelle, deren graue Verkleidung die Maße eines zusammengeklappten Bordfahrrads hat: Gerade einmal 75 mal 42 mal 30 Zentimeter misst das Aggregat, das sieben Kilowattstunden Dauerleistung produziert und in den Ölzeugschrank des Spitzgatt-Kreuzers passt, gleich neben dem Niedergang.

Die Zelle arbeitet nahezu geräuschlos, erzeugt im Betrieb lediglich Wasserdampf, keinerlei giftige oder klimaschädliche Emissionen, und sie beliefert den E-Motor direkt mit Strom – ohne Umweg über teure und schwere Batterien.

Versorgt wird sie von einer in der Backskiste gestauten Zehn-Liter-Industriegasflasche. Diese fasst bei 300 Bar Fülldruck genügend Energie für Reichweiten zwischen zehn und 30 Seemeilen, je nach Wind und Seegang. Weil sie für Drücke bis 700 Bar ausgelegt ist, ließe sich der Aktionsradius leicht verdoppeln.

Als Notfallreserve führt die „H2-Innovation“ lediglich vier AGM-Batterien mit jeweils 240 Amperestunden von Victron mit; genug fürs Anlegen, falls die Brennstoffzelle ausfallen sollte. Sonst wären für ein Schiff dieser Art bei reinem Akku-Betrieb mindestens fünf bis zehn Kilowattstunden in teurer Lithium-Technik nötig, eher noch mehr, bei einer Reichweite von dann gerade mal fünf bis 20 Seemeilen.

Das zeigt, welche Vorteile der Wasserstoffantrieb bietet. Aber da ist noch ein weiteres gewichtiges Plus: Der Verzicht auf große Speicherbatterien entlastet auch die Umweltbilanz entscheidend. Denn dadurch verringert sich die CO2-Belastung, die bereits bei der Produktion entsteht, massiv, was besonders bei Booten, die nur gelegentlich genutzt werden, entscheidend ist. Obendrein reduziert sich der Bedarf an Rohstoffen erheblich.

Nachteile von Wasserstoff

Wasserstoff hat bis auf Weiteres nur zwei, allerdings entscheidende Nachteile: Es gibt kein ausreichend großes Tankstellennetz, nicht einmal für den Straßenverkehr. Marinezapfsäulen fehlen europaweit fast komplett – mangels Nachfrage. Ein klassisches Henne-Ei-Problem. Zudem braucht die Elektrolyse von grünem, ökologisch unbedenklichem Wasserstoff extrem viel regenerativ erzeugte Energie. Daran mangelt es aber allenthalben, was tatsächlich die Gesamtbilanz aller alternativen Bootsantriebe belastet.

An guten Tagen, wenn die Sonne scheint und an den Küsten und im Binnenland Wind weht, erzeugt Deutschland derzeit etwa die Hälfte des kumulierten Strombedarfs CO2-neutral, im besten Fall zwei Drittel. Für den Rest werden Kohle- und Gaskraftwerke befeuert. Bei der derzeitigen Ausbaugeschwindigkeit, die insbesondere bei Windkraft eklatant hinter den Zielen herhinkt, wird das auch noch lange so bleiben. Denn gleichzeitig wächst durch Elektromobilität auf der Straße, Wärmepumpen im Immobilienbereich und Energie-Verlagerungen seitens der Industrie –beispielsweise von Öl und Gas zu Wasserstoff – der Strombedarf signifikant.

Vision als Realität

Dieter Sichau, Chef des Innovationszentrums Nordenham, hat deshalb das Projekt LM 23 weitergedacht und gleich um Produktionsanlagen für Reinstwasser und grünen Wasserstoff ergänzt. Hinter Plexiglas hat er anschaulich die Prozesstechnik dafür aufbauen lassen. Den Strom für die Elektrolyse holt eine neu installierte Solaranlage vom Dach der Halle an der Werftstraße 1 gleich neben den Airbus-Hangars.

Es ist mehr als ein Modellversuch. Für Sichau ließe sich so die Wasserstoffversorgung dezentral organisieren: Marinas könnten mit aufgeständerten Solardächern ihre Parkflächen zum Kraftwerk umfunktionieren und überschüssigen Strom zur Wasserstoff-Herstellung nutzen. Die Apparate, die im INP leise vor sich hinsurren, passten problemlos in einen 20-Fuß-Container. Anstatt auf Schnelllader an der Hafenkante zu warten, könnten Eigner H2-Flaschen im Pfandsystem beziehen.

Das ist im Moment, zugegeben, mehr Vision als Realität. Doch die Technik dafür steht. „Man muss E-Mobilität einfach ganzheitlich denken und lösen. Dann funktioniert das auch“, sagt Dieter Sichau, der zuvor Deutschland-Chef eines führenden Windenergie-Unternehmens war. Mit dem Status quo mag er sich jedenfalls nicht abfinden. Und das Interesse, das die Taufe der „H2-Innovation“ ausgelöst hat, gibt ihm recht. Der Motorsegler macht das Thema Wasserstoffantrieb jedenfalls schon heute konkret fassbar. Ab Herbst, wenn die Erprobung abgeschlossen ist, soll er auch auf Messen gezeigt werden.

Wie nachhaltig sind E-Antriebe?

Während es beim Wasserstoff vor allem der Energieträger selbst ist, der auf die Ökobilanz drückt, sind es bei batterieelektrischen und dieselelektrischen Antrieben mehrere Faktoren. Allen voran steht der bereits erwähnte „CO2-Rucksack“, also der für die Akku-Produktion und den Transport unerlässliche Energieaufwand.

Während der E-Motor im Vergleich zu einem Verbrenner leichter und kompakter ausfällt, zudem weniger Wartungsarbeiten verursacht und weniger Verschleißteile erfordert, schlägt die Batterieherstellung schwer ins Kontor. Beim derzeitigen Strommix, der noch zu 30 bis 50 Prozent fossile Energien enthält, dauert es selbst im Pkw fünf bis acht Jahre, bis ein E-Antrieb überhaupt anfängt, CO2 einzusparen.

Legt man die typische Nutzungsintensität von Fahrtenyachten in Eignerhand zugrunde, die bei gerade einmal drei bis sechs Wochen pro Jahr liegt, ist fraglich, ob sich die Investition für das Ökosystem jemals positiv auswirkt. Denn die Zellchemie auch der besten heute verfügbaren Batterien verliert mit zunehmendem Alter an Speicherfähigkeit.

Zwar steigt die Energiedichte und Zyklenzahl der derzeit verfügbaren Lithium-Akkus beständig. In fünf bis zehn Jahren werden Feststoff-Batterien absehbar einen regelrechten Evolutionssprung ermöglichen. Aber Stand heute sind Batterien ein Verschleißteil, ein teures noch dazu. Und solange sie nicht rein solar oder durch Rekuperation geladen werden, also bei mitlaufendem Propeller im Segelbetrieb, brauchen sie lange, wenn nicht zu lange, um sich ökologisch zu amortisieren.

Was bleibt, sind andere Vorteile: der leise Betrieb der E-Motorisierung, die lokale Emissionsfreiheit und das Fehlen von jenen Schadstoffen, die bei Verbrennern übers Abgas ins Wasser gewaschen werden, was insbesondere auf Binnenseen immer wichtiger wird.

E-Antriebe fördern das Segeln

Und dann ist da noch etwas, wie Christoph Becker von Winner Yachts beobachtet, eine Art weicher Umwelt-Faktor: „Die begrenzte Reichweite verändert die Nutzung“, sagt der Werftchef. „Boote mit E-Antrieb erziehen dazu, länger und intensiver zu segeln, statt bei jedem Flautenloch den Motor einzuschalten.“ Deshalb rät er Eignern auch dazu, die Batteriebank nicht überzudimensionieren, was Geld und Gewicht spart.

Die Vor- und Nachteile gelten im Prinzip auch für Hybrid-Antriebe, wie sie bei großen Fahrtenbooten und -kats üblich sind. Dabei bietet ein Dieselgenerator zusätzliche Autonomie sowie Reichweiten, die an jene von konventionellen Dieselmotoren herankommen. Die für Langfahrt ausgelegte Viator Explorer 42 DS etwa soll bei vollen Kraftstofftanks 1.000 Seemeilen schaffen.

Dabei versorgt der Generator die beiden E-Motoren wenn nötig direkt mit Strom. Auf kürzeren Schlägen sowie beim An- und Ablegen fährt das Boot dagegen emissionsfrei nur mit der Energie aus den Akkus.

Für Hendrik Heimer, der die Marke gegründet und das Konzept mitentwickelt hat, ist es die „heute bestmögliche Antriebsart“, zumal, wenn sie schon bei der Konstruktion berücksichtigt und optimiert wird. Tatsächlich spricht vieles für den Hybrid. Dank großer Batteriebänke lässt sich zum Beispiel eine Klimaanlage oder der Wassermacher auch ohne Zuhilfenahme des Generators betreiben.

Dieser „Silent Mode“ ist ein echter Komfortgewinn und spricht nicht nur Eigner, sondern auch Chartersegler an, wie Fountaine-Pajot-Chef Romain Motteau bestätigt (s. Interview). Doch hat der Diesel-Hybrid nicht nur einen immens hohen Preis: Zwischen 70.000 und 120.000 Euro werden für eine 45-Fuß-Fahrtenyacht fällig. Seine CO2-Bilanz ist obendrein schlechter als beim batterieelektrischen Antrieb.

HVO100-Diesel: die Alternative zu E-Antrieben

Zum einen braucht der Hybrid große Akku-Pakete: zwischen 30 und 45 Kilowattstunden, um im genannten Beispiel zu bleiben. Deren Herstellung muss erst einmal kompensiert werden. Zum anderen ist er bei mitlaufendem Generator auch weniger effizient als ein Dieselmotor, weil ein Wandlungsschritt mehr für die Bereitstellung der Antriebsenergie notwendig ist, weshalb bei Volllast ein Teil des Strombedarfs aus den Batterien gedeckt werden muss.

Es sind diese Gründe, die Magnus Rassy bis auf Weiteres davon abhalten, alternative Antriebe für seine Yachten anzubieten. Zumal es eine einfache Lösung gibt, die CO2-Belastung auch mit herkömmlichen Dieselmaschinen auf nahe null zu reduzieren: indem man sie mit HVO100 betankt. Der Kraftstoff, der aus Resten von Planzenölen und Fetten gewonnen wird, ist von Volvo Penta und Yanmar freigegeben. Er kostet nur geringfügig mehr als fossiler Diesel und kann auch Bestandsboote quasi sofort „grün“ machen.

Antriebssysteme im Vergleich

Diesel

- Typische Anwendung: Universell

- Beispiele: Alle üblichen Fahrtenyachten (Foto Hanse 410)

- Systemkomponenten: Dieselmotor, Lichtmaschine zum Laden von Starter- und Service-Akkus, Tank, Landstromanschluss

- Pro:+ Bewährte Technik; + Weltweites Kraftstoff- und Service-Netz; + Große Reichweite; + Gutes Leistungsgewicht; + Reserven bei Strom und Wind gegenan; + Gute CO2-Bilanz bei HVO100-Betrieb; + Vergleichsweise geringe Kosten

- Contra: - Relativ hoher Schalldruck, häufig auch in Verbindung mit Vibrationen; - Wartungsaufwand; - Komplexe Installation; - Mäßige Effizienz (< 35 %)

E-Antrieb mit Akku

- Typische Anwendung: Daysailer, kleine Fahrtenyachten

- Beispiele: Saffier Se 24 Lite, Tofinou 7.9, Winner 8 (Foto)

- Systemkomponenten: Elektromotor, Akku, ggf. Servicebatterie, Landstromanschluss

- Pro:+ Extrem leise; + Einfache Installation; + Lokal emissionsfreier Betrieb;+ Hohes Drehmoment; + Höchster Wirkungsgrad (> 60 %); + Lautloses Motorsegeln möglich; + Mit Fest-Propeller Möglichkeit der Rekuperation unter Segeln

- Contra: - Geringe Reichweite; - Eingeschränkte Lademöglichkeiten; - Eingeschränktes Service-Netzwerk; - Mäßige CO2-Gesamtbilanz; - Noch relativ hohe Akku-Kosten

Dieselelektrischer Hybridantrieb

- Typische Anwendung: Hochwertige Fahrtenyachten und Mehrrumpfboote

- Beispiele: Elan E6 (Foto), Fountaine Pajot Smart Electric, HH 44 Eco Drive, Viator Explorer 42 DS, X 4.0, 4.3, 4.9, Xc 47

- Systemkomponenten: Elektromotor, Akku, ggf. separate Servicebatterie, Generator als Range Extender, Dieseltank, Landstromanschluss

- Pro: + Bei elektrischer Fahrt extrem leise, bei mitlaufendem Generator leiser als mit Dieselmotor;+ Lokal emissionsfreier Betrieb; + Hohes Drehmoment; + Im Mischbetrieb gute Effizienz (> 50 %); + Relativ große Reichweiten durch Rekuperation und Range Extender; + Lautloses Motorsegeln möglich

- Contra: - Sehr komplexe Installation; - Eingeschränktes Service-Netzwerk für E-Motoren; - Hohes Gewicht; - Relativ großer Platzbedarf ; - Sehr hoher Preis

Brennstoffzellenantrieb

- Typische Anwendung: Prototypen

- Beispiele: LM 23 „H2-Innovation“, Fountaine Pajot Samana 59 RexH2, Imoca 60 „OceansLab“ (Foto)

- Systemkomponenten: Elektromotor, direkt versorgt von H2-Brennstoffzelle, kleines Akku-Paket, Wasserstofftank, Landstromanschluss

- Pro: + Extrem leise, Brennstoffzelle läuft nahezu lautlos; + Bei Verwendung von grünem Wasserstoff sehr gute CO2-Gesamtbilanz; + Sehr lange Lebensdauer, geringe Wartungskosten; + Nur geringe Akku-Kapazität als Notfallreserve nötig; + Hohes Drehmoment; + Lautloses Motorsegeln möglich

- Contra: - Fehlendes Wasserstoff-Tankstellennetz; - Geringe bis mäßige Reichweiten; - Geringste Effizienz (< 30 %); - Bisher keine Standardmodule lieferbar; - Mangel an Fachpersonal; - Platzbedarf für H2-Drucktanks; - Sehr hohe Systempreise