- Unterschiede beim Laden von LiFePO4-Akkus oder Bleizellen

- Wie gut funktioniert die Kombination aus Blei-Lader und Lithium-Akku?

- Blei-Starterakku direkt an Lichtmaschine anschließen

- Einsatz eines Lade-Boosters spart Anschaffung eines lithiumfähigen Landstromladers

- Warum die Ladeleistung drosseln?

- Was bei der Umrüstung beachtet werden sollte

- Sichere Installation

Blei-Akku raus, Lithium rein und fertig – mit dieser Vorgehensweise werben viele Hersteller von Energiespeichern mit integriertem BMS. Wenn man ein paar Dinge beachtet, bekommt man damit tatsächlich ein funktionierendes System. Zumindest liefert der Akku Strom und wird auch wieder geladen. Optimal ist es aber nicht. Denn beim Laden verhalten sich LiFePO4-Akkus deutlich anders als Bleizellen.

Unterschiede beim Laden von LiFePO4-Akkus oder Bleizellen

Beispielsweise darf es keine Erhaltungsladung geben, die Stromzuführung muss beim Erreichen des Vollzustandes definitiv beendet werden. Eigentlich. Denn es gibt inzwischen Lithium-Akkus, deren eingebaute Elektronik das Ladeverfahren selbst anpasst. Diese Eigenschaft ist dann explizit ausgewiesen.

Aber selbst dann kann es Probleme geben. So besitzen zum Beispiel einige Bleilader automatische Desulfatisierungsprogramme, das heißt, sie befeuern den Stromspeicher in regelmäßigen Abständen mit bis zu 15 Volt. In diesem Fall schaltet das BMS ab, und der Akku wird überhaupt nicht geladen. Das wissen natürlich auch die Hersteller, daher verwenden sie meist die Formulierung: „Das Laden mit AGM-Kennlinie ist möglich, ein LiFe-Ladeprogramm wird jedoch empfohlen.“

Wie gut funktioniert die Kombination aus Blei-Lader und Lithium-Akku?

Wie gut die Kombination aus Blei-Lader und Lithium-Akku funktioniert, hängt vom individuellen Ladegerät und den Vorgaben des BMS ab. Als Faustregel gilt: Wenn sich der Lader auf Gel- oder AGM-Akkus mit einer Ladeschlussspannung von 14,4 Volt einstellen lässt, kann es funktionieren.

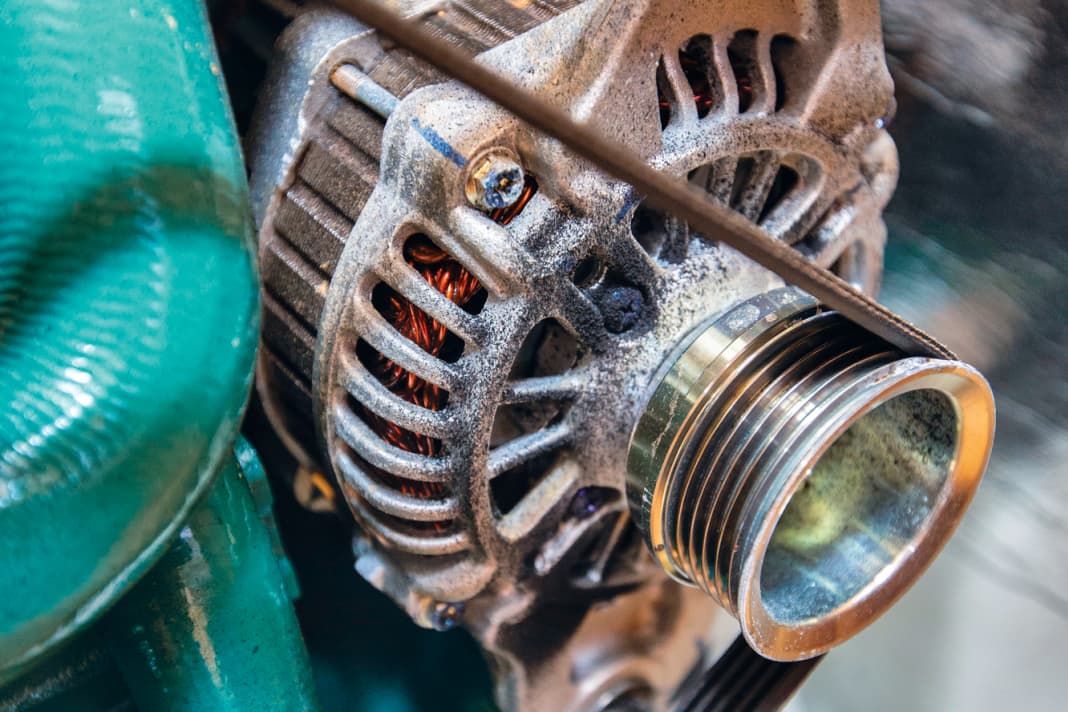

Ähnlich sieht es bei der Lichtmaschine aus. Diese arbeitet in der Regel mit einer sogenannten W-Kennlinie, sprich: Sie liefert eine feste Spannung und überlässt die Stromregelung dem Akku. Mit Bleitechnik führt das zu sehr langsamem Laden, da der Strom aufgrund des Innenwiderstands schnell sinkt und die Spannung so gewählt ist, dass der Akku nicht zu schnell gast.

Ein Lithium-Speicher dagegen nimmt praktisch allen Strom an, den der Generator liefern kann, und zwar bis zum Ende des Ladevorgangs. Das fordert die Lichtmaschine enorm und kann zu Temperaturproblemen und hohem Keilriemenverschleiß führen. Auch hier gilt also, ein direkter Austausch ist möglich, aber nicht optimal.

Blei-Starterakku direkt an Lichtmaschine anschließen

Das Gute daran: Beide Fliegen lassen sich mit einer Klappe schlagen, und zwar mit einem Batterie-zu-Batterie-Ladegerät, B2B-Lader oder Lade-Booster genannt, mit Lithium-Kennlinie. Dazu schließt man den Blei-Starterakku, wie vom Motorhersteller vorgesehen, ohne Trenndioden oder Relais direkt an die Lichtmaschine an.

Der B2B-Lader wird parallel zum Startakku geklemmt. Seine Elektronik erkennt, ob sie ausreichend geladen ist und ob Ladestrom zur Verfügung steht; nur dann geht der integrierte Spannungswandler in Betrieb und stellt der Versorgungsbatterie die für sie optimale Ladespannung zur Verfügung. Um trotz Standardregler viel Strom aus der Lichtmaschine zu holen, lässt der B2B-Lader deren Spannung deutlich einbrechen, sie bleibt aber mit circa 13,0 Volt immer noch oberhalb der Ruhespannung des Starterakkus – dieser wird dabei also nicht belastet.

Einsatz eines Lade-Boosters spart Anschaffung eines lithiumfähigen Landstromladers

Bei stehender Maschine oder leerer Starterbatterie bleibt das System inaktiv. Der Clou dabei: Da es dem B2B-Lader grundsätzlich egal ist, wer den Strom erzeugt, kann er auch ein Blei-Ladegerät oder den Windgenerator lithiumtauglich machen. Diese Stromquellen müssen einfach nur an die Starterbatterie angeschlossen werden.

Mit dem Einsatz eines Lade-Boosters erspart man sich also die Anschaffung eines lithiumfähigen Landstromladers. Einziger Haken dabei: Die Dimensionierung des B2B-Laders gibt vor, wie viel Strom in den Akku fließt, und zwar unabhängig davon, ob Lichtmaschine oder 230-Volt-Ladegerät aktiv sind. Wählt man eine kleine Ausführung, um die Lichtmaschine vor dem Temperaturkollaps zu bewahren, so beschränkt man gleichzeitig die Möglichkeit, per Landstromkabel schneller zu laden, was in der Regel aber auch nicht nötig ist.

Weitere Artikel zum Thema:

Warum die Ladeleistung drosseln?

Es mag paradox klingen, die Ladeleistung der Lichtmaschine bewusst zu drosseln, schließlich steht das schnelle Nachfüllen der Verbraucherakkus ganz oben auf der Wunschliste vieler Segler. In der Praxis sind die nötigen Ladezeiten aber auch mit begrenztem Strom deutlich kürzer als bei einem Blei-System ohne Regelung. Blei-Akkus sollten für eine lange Lebensdauer möglichst zwischen 75 und 100 Prozent Ladung gehalten werden. Genau in diesem Bereich lassen sich Blei-Systeme kaum mit nennenswerter Geschwindigkeit laden.

Wohingegen dem Lithium-Speicher der Ladezustand relativ egal ist, er nimmt praktisch immer den vollen Strom auf und altert bei Teilladung sogar langsamer, als wenn er vollständig gefüllt ist. B2B-Lader gibt es von diversen Herstellern für Ladeströme zwischen 20 und 200 Ampere, die neuesten Generationen von Mastervolt, Sterling Power und Victron besitzen einen so hohen Wirkungsgrad, dass sie sogar ohne Kühlgebläse auskommen.

Was bei der Umrüstung beachtet werden sollte

Apropos Strom: Beim Umrüsten auf Lithium-Akkus sollte immer die gesamte Elektroinstallation begutachtet werden. Sind die Kabelquerschnitte zwischen Akku und Ladegerät beziehungsweise B2B-Lader den zu erwartenden Belastungen gewachsen, ist eine Absicherung direkt am Akku vorhanden? Die Strombegrenzung des BMS schützt nur den Speicher, nicht die Kabel. Besonderes Augenmerk sollte allen Verbindungen geschenkt werden.

Sichere Installation

Achtung, Widerstand: Offene Kabelanschlüsse sind oft noch in älteren Installationen mit Blei-Akkus zu finden, aber nicht Stand der Technik: Oxidation führt zu erhöhten Übergangswiderständen und bei höheren Strömen schnell zu Ärger. Außerdem fehlt hier die Absicherung von Verbraucher und Messleitungen. Korrosion und schlechter Kontakt können auch an Sicherungen zum Problem werden.