Technik: Das Radargerät an Bord optimal nutzen – eine ausführliche Anleitung

Sven M. Rutter

· 25.09.2025

Die technische Entwicklung bei Yachtradaranlagen hat in den zurückliegenden Jahren einen Quantensprung vollzogen. Moderne Geräte sind weniger energiehungrig und produzieren eine geringere Strahlungsbelastung als ihre Vorgängergenerationen. Sie liefern zudem schon bei moderater Antennengröße detaillierte Darstellungen. Hinzu kommen innovative Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel das Doppler-Radar, das sich annähernde Ziele automatisch erkennt und farblich hervorhebt.

Das ist auch interessant:

Viele Parameter, die früher zunächst von Hand justiert werden mussten, wählen moderne Anlagen auf Wunsch automatisch vor. Nichtsdestotrotz bedarf es zur Orientierung auf dem Radarbild etwas Übung. Denn Yachtradargeräte liefern aufgrund ihres speziellen Funktionsprinzips und auch angesichts technischer Kompromisse manchmal ein recht eigenwilliges Abbild der Umgebung. Mit diesen Eigenheiten und typischen Fehldarstellungen sollte der Navigator an Bord vertraut sein.

Ein Radar ist kein Röntgengerät

Ein wesentlicher Vorzug des Radars besteht darin, bei unsichtigem Wetter nicht blind manövrieren zu müssen. Doch dem Durchblick sind Grenzen gesetzt. Schließlich basiert das Funktionsprinzip eines Radargeräts darauf, dass die ausgesendeten Signale reflektiert werden. Alles, was in der Lage ist, die Signale zurückzuwerfen, bildet für das Radar eine undurchdringliche Wand.

Daher erscheinen zum Beispiel Landflächen hinter einer erhabenen Küste als Wasserflächen. Das Radar empfängt von dort keine Signale, sodass aus seiner Sicht da auch nichts ist. Meist werden Küsten infolgedessen lediglich als schmale Streifen dargestellt. Dieselbe Problematik ergibt sich bei Biegungen und Einbuchtungen im Fluss- oder Küstenverlauf.

Auch bordseitige Installationen im Abstrahlungsbereich des Radars können für tote Winkel sorgen, wie etwa das Mastprofil. Richtung und Ausmaß solcher Abschattungen gilt es bei der Auswertung eines Radarbildes zu berücksichtigen.

Sichtbereich, Ziele, Filter

Gute und schlechte Ziele

Wie klar ein Ziel im Radar abgebildet wird – also dessen Echogröße und Signalstärke –, hängt von seinen Reflexionseigenschaften ab. Hierbei spielen Material und Größe der Rückstrahlfläche eine entscheidende Rolle. Leitfähige Materialien wie Metalle reflektieren besser als Holz oder Kunststoff, einschließlich GFK. Eine stählerne Tonne liefert somit ein deutlicheres Echo als ein Holzdalben.

Große Ziele vermögen zudem einen großen Teil der ausgesendeten Energie zu reflektieren. Zumal sich das Echo mit zunehmender Entfernung immer weiter auffächert. Ein riesiges Containerschiff ist daher im Radar kaum zu übersehen, während Yachten in gewissem Abstand angesichts ihrer geringen Freibordhöhe nur relativ schwache Echos erzeugen. Hinzu kommt der Winkel der Rückstrahlfläche. Für eine Erfassung müssen die Radarsignale in Richtung der Sendeantenne zurückreflektiert werden.

Dies setzt eine möglichst senkrechte Rückstrahlfläche voraus. Daher werden flache Strände mitunter nicht erfasst, sondern erst die Dünen oder Deiche dahinter. Schrägen lenken die Radarsignale in andere Richtungen ab. Rundungen sorgen für eine Streuung.

Diese Zusammenhänge schränken auch das Rückstrahlvermögen von Aluminiumriggs ein: An der Vorderkante sind sie meistens abgerundet, während sie nach achtern vom Großsegel abgedeckt werden. Da bleiben nur mehr die Seiten als effiziente Rückstrahlfläche – aber auch nur dann, wenn der Mast senkrecht steht.

Bei einem Radarreflektor sorgen hingegen Spiegel dank Mehrfachreflexion für eine Rückstrahlung in die Ausgangsrichtung. Ein deutliches Echo setzt aber hinreichend große Spiegel voraus.

Raus aus dem Schneegestöber

Zugleich detektiert das Radar so manches, was gar nicht dargestellt werden soll. Die Rede ist hier von Störungseinflüssen. Um ein brauchbares Radarbild zu erhalten, muss zunächst die Empfindlichkeit den vorherrschenden Bedingungen angepasst werden. Dazu dient die sogenannte Verstärkung, die bei den meisten Geräten mit „Gain“ bezeichnet ist, was sich im weitesten Sinne mit „Gewinn“ übersetzen ließe.

Dieser Gewinn besteht beim Hochregeln der Gain-Einstellung in einer wachsenden Anzahl von Echoanzeigen. Durch die Erhöhung der Empfindlichkeit werden in zunehmendem Maße aber auch Störechos erfasst. Irgendwann drohen diese das Radarbild zu überlagern. Man spricht dann von Schnee, weil die Darstellung an ein dichtes Schneegestöber erinnert. Wird die Einstellung für Gain wieder heruntergeregelt, verschwinden die Störungen allmählich vom Bildschirm.

Die Kunst besteht darin, eine Einstellung zu finden, bei der einerseits möglichst wenige Störungen auftreten und andererseits schwach reflektierende Ziele noch erfasst werden. Dies erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Die Einstellung sollte ferner regelmäßig überprüft werden.

Bei manchen Geräten findet sich obendrein eine Einstellmöglichkeit für Color Gain (CG). Sie hat jedoch nichts mit der Empfindlichkeit zu tun. Hier geht es darum, wie deutlich Differenzen in der Signalstärke hervorgehoben werden – zum Beispiel in Gestalt entsprechender Farbabstufungen.

Schwell im Radarbild

Eine leitfähige Oberfläche bietet auch das Wasser, das uns umgibt. Insbesondere nahe Wellen stehen oft in einem guten Winkel für eine Reflexion und vermögen zudem hinreichend Energie für eine Erfassung zurückzuwerfen. Die Folge sind zahlreiche Störechos in der näheren Schiffsumgebung.

Hier kommt die sogenannte Seegangsenttrübung ins Spiel – geräteseitig meist mit „Sea Clutter“ bezeichnet. Gebräuchlich ist auch das Kürzel STC für „Sensitivity Time Control“. Vereinfacht bedeutet dies, dass Echos von Signalen, die lange unterwegs waren und somit große Strecken zurückgelegt haben, verstärkt werden. Echos von nahen Zielen mit kurzer Signallaufzeit erfahren hingegen eine Abschwächung. Von dieser Abschwächung können allerdings auch andere schwache Ziele im Nahbereich betroffen sein – zum Beispiel Holz- oder GFK-Boote. Bei starkem Seegang werden sie von Schiffen mit hochgeregeltem Seegangsfilter womöglich nicht mehr wahrgenommen.

Betriebsmodi bei Regen, Seegang und Schiffsverkehr

Radar bei Regen

Ein dichter Schauer stellt für ein übliches X-Band-Radar eine nahezu undurchdringliche Barriere dar. Aufziehende Schlechtwetterfronten lassen sich im Radar entsprechend gut erkennen. Allerdings verdeckt die Wand aus Wasser eben auch alles, was sich darin und dahinter befindet.

Abhilfe schafft die Regenenttrübung, die oft mit „Rain Clutter“ bezeichnet ist. Manchmal stößt man auch auf das Kürzel FTC für „Fast Time Constant“. Hier geht es vereinfacht gesagt darum, deutliche Schwankungen in den empfangenen Echosignalen auszumachen. Echos, die allesamt ein nahezu konstantes Signal liefern, werden gedämpft beziehungsweise herausgeregelt. Denn schließlich reflektiert jeder Regentropfen ähnlich gut oder schlecht wie seine Nachbarn.

Mit Hochregeln des Regenfilters wird die Toleranzschwelle bei der Unterscheidung der Echosignale insgesamt heraufgesetzt. Und da Regen keine sonderlich guten Reflexionseigenschaften aufweist, können dem Filter schwache reflektierende andere Ziele ebenso zum Opfer fallen. Yachten segeln also auch bei Regen mitunter „unterm Radar“.

Moderne, adaptive Radaranlagen stellen für die vorgenannten Einstellungen meist eine Automatikfunktion bereit. Dank ausgeklügelter Zielauswertung sind sie in der Lage, die Charakteristika typischer Fehldarstellungen zu identifizieren und die betreffenden Einstellungen automatisch anzupassen.

In der Praxis spricht nichts dagegen, sich zum Einstieg erst einmal mit der Auto-Einstellung zu begnügen. Um keine schwachen Ziele zu übersehen, sollte die Radardarstellung jedoch immer mal wieder mit wechselnden Einstellungen abgeglichen werden. Dafür ist ein gelegentliches Nachregeln hilfreich.

Der richtige Modus Operandi

Aktuelle Anlagen stellen obendrein verschiedene Betriebsmodi zur Auswahl, um die Gerätekonfiguration an bestimmte Situationen und Aufgabenstellungen anzupassen. Diese können sich auf die Umgebung beziehen, wie zum Beispiel Seepassagen („Offshore“), Küstenreviere („Coastal“) oder im Hafen („Harbour“). Hinzu kommen Betriebsmodi, die auf bestimmte Zieltypen abstellen, etwa auf das Erkennen von Seezeichen („Buoy“), Vögeln („Birds“) oder Wettererscheinungen („Weather“).

Der Betriebsmodus Offshore geht von einem gewissen Maß an Seegangsreflexionen aus, während der Hafen-Modus entsprechende Reflexionen von Land berücksichtigt. Der Bojen-Modus ist wiederum für die Erkennung kleiner Ziele optimiert, während Birds und Weather auf die typischen Reflexionseigenschaften von Vogelschwärmen beziehungsweise Niederschlag ausgelegt sind. Ersteres ist vor allem für Fischer interessant.

Die Betriebsmodi hängen vom Radar-Scanner ab. Dazu ist ein adaptiver Empfänger mit obendrein hoher Auflösung und teilweise auch Doppler-Funktion nötig. Darüber hinaus muss die Software des Displays diese Funktionen unterstützen.

Der Nase nach

Kann das verwendete Multifunktionsdisplay (MFD) auf die Daten eines elektronischen Kompasses zurückgreifen, lässt sich außerdem die Ausrichtung des Radarbildes variieren. Der Standard besteht in einer rechtvorausorientierten Darstellung, auch „Head Up“ (HU) genannt. Hier zeigt der Vorausstrich im Radarbild stets senkrecht nach oben, was der Bugrichtung der Yacht entspricht. Dies erleichtert die Kollisionsverhütung, da die Ausrichtung der Perspektive eines Ausgucks an Deck gleichkommt: Wer nähert sich von Backbord, wer von Steuerbord, wer ist Überholer, zu wem schließt man auf?

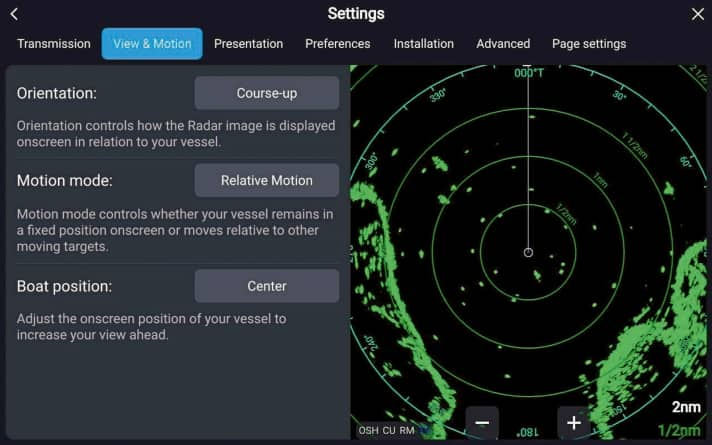

Der Nachteil besteht darin, dass das Radarbild bei Steuer-Ungenauigkeiten leicht verwischt. Denn wenn der Bug hin- und herpendelt, wird eben auch das Radarbild beständig verschoben. Eine gute Alternative bietet die Einstellung „Course Up“ (CU). Hier ist das Radarbild auf die angestrebte Fahrtrichtung (Sollkurs) ausgerichtet – mit dem Vorteil, dass es bei vergleichbarer Perspektive stabilisiert wird.

Dies setzt einen elektronischen Richtungsgeber voraus, was ebenso für eine nordausgerichtete Darstellung gilt. North Up (NP) erleichtert bei der Navigation unter Radar den Abgleich mit der Seekarte.

Unabhängig von der Ausrichtung liefert das Radar grundsätzlich eine Relativdarstellung, „Relative Motion“ (RM) genannt. „True Motion“ (TM) würde ein geeignetes Gesamtsystem voraussetzen. Das heißt: In die Bewegung der Echos auf dem Bildschirm fließt bei RM die Bewegung der eigenen Yacht mit ein. Die Antenne fährt ja mit. Stehende Ziele wie Seezeichen bewegen sich dementsprechend mit der Geschwindigkeit der eigenen Yacht parallel zum Vorausstrich über den Bildschirm.

Dies entspricht wiederum der Perspektive eines Ausgucks im Cockpit. Und wie beim Ausguck bedeutet auch im Radar jede stehende Peilung eine Kollisionsgefahr. Diese ist immer gegeben, wenn sich ein Echo auf das Zentrum der Radardarstellung zubewegt, wo unsere Antenne verortet ist.

Standortbestimmung per Radar

Neben der Kollisionsverhütung ermöglicht das Radar auch eine genaue Standortermittlung. Dazu werden die Peilung wie auch der Abstand zu Objekten mit bekannter Position ermittelt. Daraus ergeben sich dann Standlinien, die in die Seekarte übertragen werden können.

Peilungen lassen sich mithilfe des Cursors oder des elektronischen Peillineals ausmessen, welches das Kürzel EBL für „Electronic Bearing Lineal“ trägt. Ob sich der angezeigte Gradwert direkt in die Seekarte übertragen lässt, hängt immer von der Bezugsrichtung ab. Steht dahinter ein R für „relative“, handelt es sich um eine Seitenpeilung, zu der noch der anliegende Kurs addiert werden muss.

Manche Geräte messen Seitenpeilungen auch in Halbkreisen – dann steht hinter dem Gradwert ein P für „Portside“ (Backbord) oder S für „Starboard“ (Steuerbord).

Während Seitenpeilungen auf jedem Gerät realisierbar sind, setzen nordbezogene Werte einen angebundenen elektronischen Kompass voraus. Dann steht hinter dem Peilwert ein T für „true“ oder ein M für „magnetic“. Für eine Standlinie benötigen wir immer eine rechtweisende Peilung (true). Dies setzt wiederum voraus, dass der Kompass kalibriert wurde, um die kursabhängige Ablenkung (Abl) zu kennen. Darüber hinaus muss das System zur Berücksichtigung der ortsabhängigen Missweisung (MW) über entsprechende Standortdaten verfügen.

Unkomplizierter sind Abstandsmessungen mittels des variablen Entfernungsrings VRM („Variable Range Marker“). Daraus kann direkt eine kreisförmige Standlinie im Radius des Messwerts erstellt werden.

Elektronische Überwachung

Zwecks Erleichterung der Kollisionsverhütung bieten viele Radargeräte eine automatisierte Zielverfolgung – in Gestalt der MARPA-Funktion (Mini Automatic Radar Plotting Aid). Wird ein Echo als MARPA-Ziel markiert, errechnet das Gerät die voraussichtliche maximale Annäherung, den CPA (Closest Point of Approach), sowie die bis dahin verbleibende Reaktionszeit TCPA (Time to Closest Point of Approach).

Meist wird auf dem Radarbild zudem der Bewegungsvektor des Ziels eingeblendet. Außerdem können vom Navigator bestimmte Bewegungsdaten wie etwa der Kurs und die Geschwindigkeit über Grund (COG/SOG) abgerufen werden. Hinzu kommt eine sogenannte Target List, bei der sich die markierten Ziele nach Abstand oder Gefährlichkeit sortieren lassen.

Voraussetzung für die MARPA-Nutzung sind ebenfalls ein angebundener elektronischer Richtungssensor sowie ein MFD, welches diese Funktion unterstützt. Oft lässt sich auch ein Annäherungsalarm einstellen, falls ein MARPA-Ziel einen gewissen Mindestabstand zu unterschreiten droht.

Ebenfalls in erster Linie eine Softwarefunktion stellen frei definierbare Alarmbereiche dar, sogenannte Guard Zones. Sie lassen sich in einem bestimmten Abstand und einer festgelegten Richtung um das eigene Schiff legen. Dringt ein Ziel in die Zone ein, wird Alarm ausgegeben.

Einfach mal machen

Zur Übung sollte man die Radarfunktionen bei guter Sicht ausprobieren. Grundlegend verstellen kann man dabei nichts, wenn danach wieder die Auto-Funktion aktiviert wird. Das Ausprobieren macht einen mit den Menüs und Eigenheiten vertraut, sodass die Anlage bei schlechter Sicht dann auch eine wirkliche Hilfe ist.

Anleitung: So gelangt man zu den Filterfunktionen

Während sich an Standalone-Radargeräten für alle wichtigen Einstellungen ein entsprechender Knopf findet, muss man sich bei Multifunktionsdisplays (MFDs), die auch als Seekartenplotter dienen, durchs Menü hangeln. Dabei sind je nach Gerät unterschiedliche Abzweigungen zu nehmen. Hinzu kommen abweichende Bezeichnungen.

Um Irritationen durch kreative Übersetzungen zu vermeiden, sollte man sich am besten gleich mit der englischsprachigen Menüführung vertraut machen. Wir zeichnen im Folgenden den Aufruf der wichtigsten Filterfunktionen bei gängigen Systemen nach. Ist das eigene Produkt nicht darunter, hilft die Bedienungsanleitung.

Raymarine-MFD mit aktuellem Lighthouse-Betriebssystem (zum Beispiel aus der Axiom-Reihe)

Es gibt zwei Wege, um zu den Filtern zu gelangen: entweder oben rechts auf die drei waagerechten Striche (Menü) tippen und dann „Adjust sensitivity“ auswählen. Oder unten links auf die stilisierten Schieberegler klicken. Dann erscheinen oben rechts „G“ für „Gain“, „R“ für „Rain“ und „S“ für „Sea“. Das Drücken auf den betreffenden Buchstaben öffnet einen Schieberegler für die Einstellung. Alternativ lässt sich mit einem entsprechenden Häkchen die „Auto“-Funktion aktivieren. Bei älteren E-Serie-MFDs muss zum Aufrufen der vorgenannten Funktionen der betreffende Softkey („Gain“) gedrückt werden.

Aktuelle Garmin-MFDs der GPSMAP-Serie

Hier werden in der Radar-App am linken Bildschirmrand Icons für „Verstärkung“ (englische Menüführung: „Gain“), „Seegangsentstörung“ („Sea Clutter“) und „Regenenttrübung“ („Rain Clutter“) eingeblendet, die auch gleich die entsprechende Einstellung in Prozent anzeigen. Durch Drauftippen lässt sich die jeweilige Einstellung dann verändern. Alternativ gelangt man mit einem Klick auf „Optionen“ („Options“) am unteren rechten Bildschirmrand zu den Funktionen.

Zeus-MFDs von B&G

Auch bei diesen Geräten gibt es Icons mit Prozentangaben. Sie finden sich rechts oben im Bild, wiederum mit „G“ für „Gain“, „R“ für „Rain Clutter“ und „S“ für „Sea Clutter “ bezeichnet. Andere: Ein analoges Bild zeigt sich bei aktuellen Simrad-MFDs (zum Beispiel aus der NSO-Reihe). Bei einem Furuno-TZ-Touch3-MFD hingegen muss man das Pop-up-Menü aufrufen (auf den Bildschirm klicken) und dann „Radar- Einstellungen“ auswählen.