Egal ob als leistungsfähige Verbraucherbatterie oder als Energiequelle für den E-Außenborder, in den letzten Jahren haben sich Lithiumeisenphosphat-Akkus, kurz: LiFePO4 oder LFP, von einer Luxusoption zu einer verbreiteten Energiequelle an Bord entwickelt. Was einst als teure und riskante Modifikation galt, wird heute als weithin akzeptiertes, komfortsteigerndes Upgrade betrachtet. Trotzdem hat die Technik ihre Tücken und kann durch falschen Umgang im Winter schnell beschädigt werden; das gilt zwar auch für Bleiakkus, war dort aber allgemein bekannt und ein Austausch war in der Regel weniger kostspielig.

Die Schattenseite der Lithiumakkus

Trotz aller Begeisterung gibt es eine selten diskutierte Schattenseite bei LFP-Batterien: Tiefentladung verkürzt die Lebensdauer der Akkus drastisch und kann noch schneller als bei Bleisäure-Akkus zum Totalausfall führen. In der Saison ist es kein Problem, den Ladezustand im Auge zu behalten. Im Winterlager fällt es aber schwerer, zumal mit den geringeren Temperaturen ein zusätzlicher Faktor ins Spiel kommt..

Praktisch alle LFP-Akkus besitzen ein Batteriemanagementsystem (BMS), das die Batterie innerhalb eines sicheren Betriebsbereichs hält, englisch: Safe Operating Envelope oder SOE. Es überwacht Parameter wie Spannung, Strom und Temperaturen. Wenn einer dieser Parameter einen kritischen Schwellenwert erreicht, greift das BMS ein und trennt den Akku vom Bordnetz.

Dafür sind unterschiedliche Systeme am Markt; Akkus zum direkten Ersatz von Blei-Säure-Batterien sind in der Regel mit Transistoren, sprich elektronischen Schalten, ausgerüstet. Diese MOSFETs können meist den Lade- und Entladevorgang separat unterbrechen. Wenn die Spannung zu hoch wird, schalten die Lade-Transistoren ab, um die Zellen-/Packspannung innerhalb des sicheren Bereichs zu halten. Wenn die Spannung zu niedrig wird, schaltet die Entladeseite ab, um Zellenschäden zu verhindern. Bei Batterien, die Relais zur Steuerung des Stromflusses verwenden, wird die Batterie dagegen vollständig vom Bordnetz isoliert.

Angesichts dieser ausgeklügelten Funktionen könnte man annehmen, dass es bei Lithiumakkus kaum zu einer übermäßigen Entladung bis zur Beschädigung kommen kann. Das ist im Winter nicht immer der Fall.

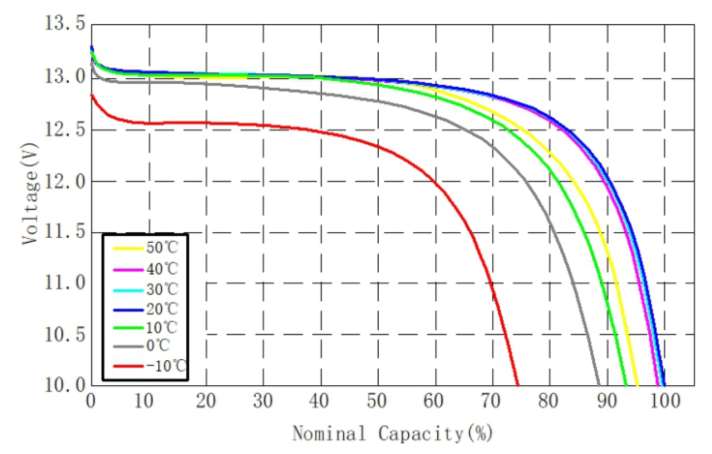

Um die Details zu verstehen, sind einige Grundlagen nötig. Alle Akkus haben eine gewisse Selbstentladung. LFP-Zellenspezifikationen geben typischerweise ein bis drei Prozent pro Monat an. Dieser Wert gilt für einen Ladezustand zwischen fünf und 99 Prozent. In diesem Bereich verläuft die Spannungskurve, wie im Spannungs-Kapazitäts-Diagramm zu sehen ist, relativ flach. Die Spannung eines LFP-Akkus bleibt in weiten Bereichen sehr stabil. Gegen Ende der Kapazität wird die Kurve aber plötzlich steil und die Spannung bricht ein; genau das kann im Winter kritisch werden.

Im mittleren Ladungsbereich spielt eine Ruhezeit von ein paar Monaten kaum eine Rolle und hat praktisch keinen Einfluss auf die Spannung. Ganz anders sieht es aus, wenn sich der Akku seiner Kapazitätsgrenze nähert. Dann können wenige Wochen reichen, um die Zellenspannung so weit absinken zu lassen, dass der Akku dauerhaft beschädigt wird. Kalte Temperaturen, die oft bei der Winterlagerung auftreten, beschleunigen diese Entwicklung, da sich die Spannungslage dadurch weiter verschlechtert.

Das BMS und die geheimen Mitesser

Ein zusätzlicher Faktor ist der Energieverbrauch der Batterieelektronik. Dinge wie Bluetooth-Module, das BMS selbst, Anzeigen und Displays verbrauchen alle etwas Strom. Selbst kleine interne Verbraucher summieren sich über Monate. Darüber hinaus gibt es erhebliche Unterschiede im Eigenverbrauch zwischen Batteriemarken und sogar Modellen einer einzelnen Marke. Hinterhältig dabei: Das BMS berechnet den SOC mithilfe eines internen Shunts, dieser hat aber oft nicht die nötige Auflösung, um die sehr kleinen Ströme des Eigenverbrauchs zu erfassen, womit der per App angezeigte Ladezustand des Akkus mit der Zeit stark vom tatsächlichen Füllstand abweichen kann. Darüber hinaus schalten sich einige BMS ab, wenn die Batterie ausgeschaltet wird oder in den Schlafmodus geht, und erfassen den Ladungsverlust über die Zeit nicht mehr..

Ein Akku, der im Herbst mit fast voller Ladung eingewintert wird, kann infolgedessen nach mehreren Monaten im ausgeschalteten Zustand immer noch 75 Prozent Ladung anzeigen. Er kann jedoch eine Spannung von 12,7 Volt besitzen, was darauf hinweist, dass die tatsächliche Ladung sehr viel geringer ist. Erst wenn der Akku einmal vollständig aufgeladen wird, synchronisieren sich die Anzeigen wieder.

Zwei Ursachen für den Akku-Tod

- Mangelnde Restkapazität: Der Ladezustand der Akkus war zu gering, um die Selbstentladung und den Eigenverbrauch des BMS für die Dauer der Lagerung zu überbrücken, insbesondere bei sehr kalten Temperaturen.

- Kriechströme und vergessene Verbraucher: Je nach Hersteller lassen sich die Akkus manuell abschalten oder in einen Schlafmodus versetzen, um den Energieverbrauch des BMS zu verringern. Vergisst man dies, kann der Eigenverbrauch den Akku über Monate entladen, siehe oben. Vergessene Verbraucher oder Kriechströme einer fehlerhaften Elektrik können die Akkus ebenfalls schneller entladen als geplant, daher sollte man das Bordnetz im Winter per Hauptschalter vom Akku trennen.

Wie viel Kapazität nötig ist, um die erste Ursache zu vermeiden, wird durch die Selbstentladung der Zellen und den Eigenverbrauch der Batterie bestimmt. In der Regel ist der Eigenverbrauch der größere Übeltäter. Eigentlich soll das BMS nur wenige Milliampere verbrauchen und im Idealfall nach einiger Zeit ohne Ladung oder Entladung in einen noch sparsameren Energiesparmodus wechseln. Das funktioniert aber nicht immer zuverlässig. Schläft das BMS nicht wie geplant ein, kann es bis zu 200 Milliampere verbrauchen. Das hört sich nicht nach viel an, genügt aber, um einen 200-Ah-Akku in rund 40 Tagen Lagerung vollständig zu entladen. Wichtig zu beachten: Die Parallelschaltung mehrerer Akkus ändert daran nichts, da jeder Akku sein eigenes BMS besitzt und sich dementsprechend auch einzeln entlädt.

Derart entladen dürfte die Spannung der Zellen bei rund 2,5 Volt liegen, ein Wert, bei dem die meisten BMS den Akku vom Bordnetz trennen, um ihn vor weiterer Tiefentladung und Zellenschäden zu schützen. Das Abschalten der Verbraucher kann die Todesspirale aber nicht immer stoppen. Mit jeder Stunde, in der die Spannung im unteren Bereich liegt, sinken die Kapazität und die Spannung mit zunehmender Geschwindigkeit. Schließlich fällt die Spannung so weit ab, dass das BMS nicht mehr mit Strom versorgt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt sind die Lithiumakkus bereits in Gefahr, denn es kann sein, dass sich das BMS auch durch das Anlegen einer externen Spannung nicht mehr reaktiviert lässt. Damit ist ein Ladevorgang von außen nicht mehr möglich und der Akku in der Regel ein Fall für den Support des Herstellers.

Drei Taktiken um die Lithiumakkus am Leben zu halten

Eigentlich sollten in der Anleitung jedes Akkus Hinweise zur korrekten Langzeitlagerung zu finden sein. Diese gilt es, auch mit Blick auf mögliche Garantieansprüche, zu befolgen, zumal es Systeme mit dedizierten Winter- und Schlafmodi gibt. Leider zeigt die Praxis, dass nicht jeder Hersteller auf die Thematik eingeht. Für diesen Fall lässt sich die Tiefentladung der Akkus mit diesen drei Taktiken verhindern:

1. Regelmäßig nachladen. Die meisten Hersteller empfehlen, die Akkus mit einem Ladezustand zwischen 60 und 80 Prozent einzuwintern und spätestens nach drei Monaten nachzuladen. Um den tatsächlichen Ladezustand mit der Anzeige des BMS oder eines externen Batteriemonitors zu synchronisieren, sollte man die Akkus vollständig laden und anschließend wieder auf die gewünschte Lagerkapazität entladen. Damit das Entladen nicht zu lange dauert, sind in der Regel große Verbraucher nötig, beispielsweise ein leistungsstarker Inverter. Potentielles Problem dabei: Lithiumakkus sollten nicht bei Temperaturen unter Null geladen werden. Längere Frostperioden gilt es also im Auge zu behalten, zumal es lange dauern kann, bis die Akkuzellen wieder aufgetaut sind. Vorsicht ist auch bei Akkus mit interner Heizung geboten. Sollte das vorhandene Ladegerät weniger Leistung besitzen, als die Heizelemente im Betrieb benötigen, wird der Akku weiter entladen.

2. Am Ladegerät lassen. Wenn Landstrom verfügbar ist, kann der Eigenverbrauch per Ladegerät gepuffert werden. Dabei ist es wichtig, die Ladeschlussspannung herabzusetzen. Statt der bei Lithiumakkus üblichen 14,2 bis 14,6 Volt sollten 13 bis 13,2 Volt eingestellt werden. So wird der Akku nicht zu 100 Prozent geladen und altert weniger. Zum Saisonbeginn nicht vergessen, die Ladeschlussspannung zurückzustellen, sonst steht nicht die vollständige Kapazität zur Verfügung. Da das Ladegerät nur zum Puffern des Eigenverbrauchs dient, fließt so gut wie kein Strom in die Zellen, womit auch Frostperioden weniger problematisch sind.

3. Die Akkus mit nach Hause nehmen. Damit ist man vor Kriechströmen und unentdeckten Verbrauchern sicher, muss aber trotzdem Selbstentladung und Eigenverbrauch des BMS im Auge behalten. Bei frostfreier Lagerung kann man immerhin witterungsunabhängig nachladen.