Navigation: Überblick behalten dank AIS – worauf es bei der Gerätebedienung ankommt

Sven M. Rutter

· 02.10.2025

- Direkt in Kontakt treten

- Geberlaunen und Statusfragen

- Mehr aus der Anzeige herausholen

- Mehr Überblick dank Filterfunktionen

- Annäherungen früh erkennen

- Freunde im Blick behalten

- Angaben hinterfragen

- Reichweite und Aktualität bedenken

- Nicht irritieren lassen

- Update-Intervalle von AIS-Positionsreports

Wann kommt endlich eine Lücke? Diese Frage kann beim Queren von Verkehrstrennungsgebieten und anderen viel befahrenen Schifffahrtswegen manche Nerven kosten. Zumal sich das Verkehrsgeschehen aus dem Cockpit einer Segelyacht nur eingeschränkt überblicken lässt, insbesondere bei starkem Seegang.

Früher hat man den Ausguck für mehr Weitblick ins sogenannte Krähennest oben in den Mast gesetzt – heute lässt sich mit einer UKW-Antenne im Topp ein ähnlicher Effekt erzielen, wenn darüber AIS-Signale empfangen werden. Das automatische Schiffsidentifizierungssystem (AIS) hilft dabei, den Überblick zu behalten und Situationen richtig einzuschätzen.

Das ist auch interessant:

Dies gilt neben dem Queren ebenso beim Einlaufen in Fahrwasser, dem Anlaufen von Häfen mit viel Verkehr, an Biegungen und anderen unübersichtlichen Stellen sowie bei verminderter Sicht. Die detaillierten Schiffsinformationen erleichtern es zugleich, vorausschauend eine gefährliche Annäherung zu vermeiden. Hinzu kommt die Überprüfung von Schiffen mit unklarer Lichterführung oder schwer zu interpretierenden Radarechos.

Der damit verbundene Sicherheitsgewinn und die vergleichsweise einfache Anwendung haben dafür gesorgt, dass sich AIS in der Sportschifffahrt rasend schnell verbreitet hat. Doch AIS kann noch mehr, als ein anschauliches „Schifffahrtskino“ auf den Bildschirm zu zaubern. Wer die vielfältigen Informationen sowie Filter- und Alarmfunktionen gekonnt zu nutzen weiß, holt sich in zahlreichen Alltagssituationen wertvolle Unterstützung. Wie der Name schon sagt, soll AIS in erster Linie der eindeutigen Identifizierung von Schiffen dienen. Dazu senden die mit einem AIS-Transceiver (kombiniertes Sende-/Empfangsgerät) ausgestatteten Fahrzeuge in regelmäßigen Abständen codierte Mitteilungen auf UKW-Seefunkfrequenzen aus. Diese enthalten unter anderem ihren Namen, ihr Rufzeichen, den Schiffstyp und ihre

Abmessungen.

Direkt in Kontakt treten

Als Absenderkennung wird bei jeder Meldung die MMSI-Nummer mit übertragen. Mit dieser „Mobil Maritime Service Identity“ lässt sich – ähnlich wie bei einer Telefonnummer – ein anderes Schiff direkt per DSC-Seefunk (Digital Selective Calling) kontaktieren. Droht einem jemand zu nahe zu kommen, kann man diesen also einfach anrufen.

Bei entsprechender Kompatibilität und Vernetzung von Seefunkanlage, AIS-Gerät und Plotter lässt sich ein solcher Anruf durch einen einfachen Klick auf das AIS-Symbol auf dem Plotter einleiten – ein schönes Feature, insbesondere wenn es schnell gehen muss. Probieren Sie es einfach einmal mit einer befreundeten Yacht aus.

Geberlaunen und Statusfragen

Neben Identifizierungsinformationen, den sogenannten statischen Schiffsdaten, übermitteln die teilnehmenden Fahrzeuge ihre Fahrdaten. Diese Positionsreports umfassen den aktuellen Standort, den Fahrstatus sowie den Kurs und die Geschwindigkeit über Grund – meist abgekürzt als COG für „Course over Ground“ und SOG für „Speed over Ground“.

Hinzu kommen gegebenenfalls noch der Steuerkurs, kurz HDG für „Heading“, und die Drehrate, kurz ROT für „Rate of Turn“. Position, COG und SOG stammen vom Satellitennavigationssystem, kurz GNSS (Global Navigation Satellite System), des sendenden Schiffes. Für HDG und ROT bedarf es spezieller Geber, zum Beispiel eines elektronischen Richtungssensors (Kompass, gegebenenfalls zuzüglich Gyroskop). Der Fahrstatus wird derweil meist manuell gesetzt. Nur bei komplexen integrierten Brückensystemen ist eine automatische Statusmeldung ans AIS möglich.

Sportboote senden mangels entsprechender Geber allerdings nur selten Informationen zu HDG und ROT. Und auch nicht immer sind solche Geber auf Yachten korrekt kalibriert. Ihre Daten sind daher mit Vorsicht zu genießen. Eine Anpassung des Fahrstatus ist ebenfalls nicht auf allen Sportbooten vorgesehen.

Stattdessen senden sie oft standardmäßig den Status-Code 15: „undefined“ (undefiniert). Manchmal wurde auch ein anderer Fahrstatus voreingestellt, zum Beispiel der Code 0: „under way using engine“ (unterwegs unter Maschine). Womöglich ist die Yacht dennoch gerade unter Segeln unterwegs, was dann Code 8 entspräche.

Das Sendeintervall der Positionsreports hängt von der Manövriergeschwindigkeit ab. Sehr schnell manövrierende Schiffe über 23 Knoten senden alle zwei Sekunden ein Update (Class A), Ankerlieger alle drei Minuten. Die statischen Schiffsdaten werden nur alle sechs Minuten übermittelt, ebenso wie reisebezogene Daten (Bestimmungshafen, Tiefgang und Ähnliches).

Daher erscheint neben AIS-Symbolen manchmal zunächst nur die MMSI- Nummer – von diesen Zielen wurde bislang nur ein Positionsreport, aber noch kein Schiffsname empfangen.

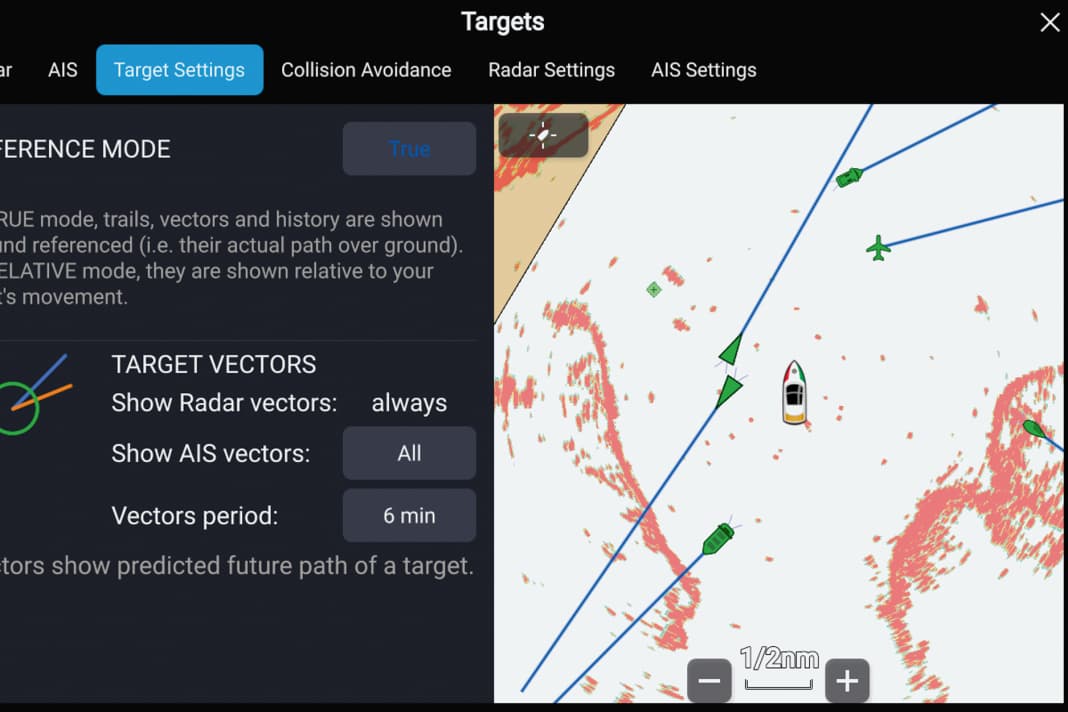

Mehr aus der Anzeige herausholen

Typischerweise werden AIS-Ziele auf Plottern und Multifunktionsdisplays (MFDs) als kleine Dreiecke dargestellt. Bei manchen Systemen lässt sich über die AIS-Einstellungen auch eine erweiterte Symbolik wählen, welche die verschiedenen Schiffstypen berücksichtigt. Ein schönes Feature, das Segler, Fracht- und Passagierschiffe auf einen Blick unterscheidbar macht. Allerdings sind nicht alle diese Symbole selbsterklärend. So werden zum Beispiel Rettungskräfte (SAR) auf einem Axiom- Display von Raymarine als Flugzeug dargestellt.

Manche Systeme passen in dieser erweiterten Darstellung obendrein die Symbolgröße den gemeldeten Abmessungen an. Hinzu kommen spezielle Symbole für Seezeichen mit AIS, sogenannte AIS-AtoNs (Aids to Navigation), und aktive AIS-Notsender (SARTs = Search and Rescue Transmitter, meist ein Kreuz in einem Kreis). Auch damit sollte man vertraut sein.

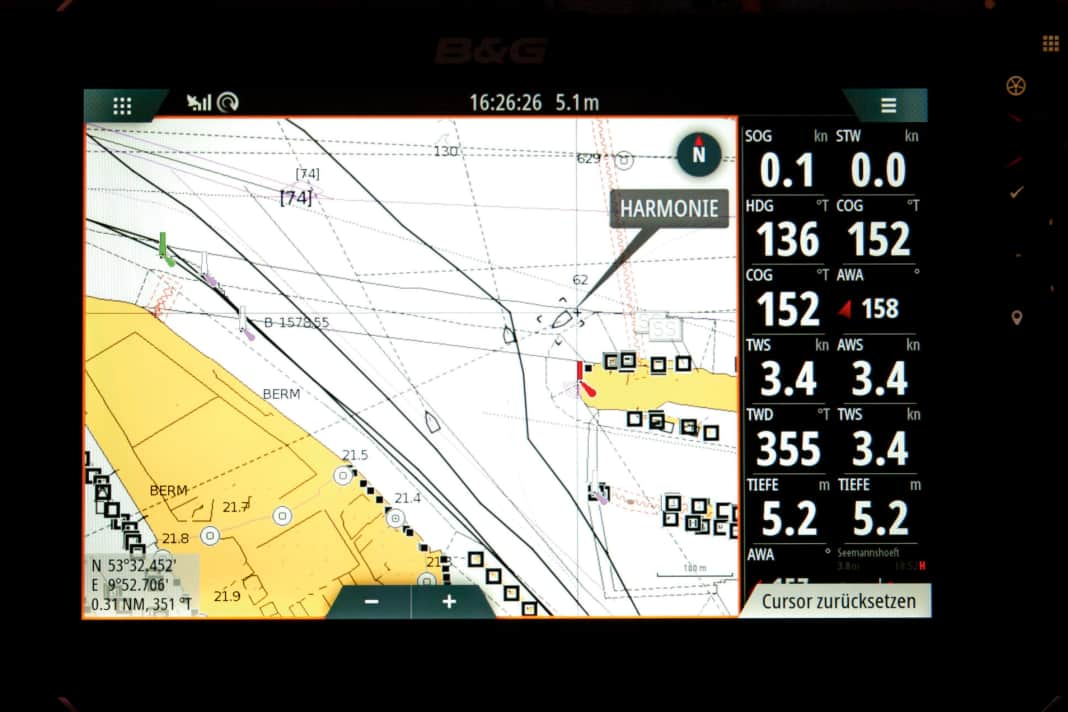

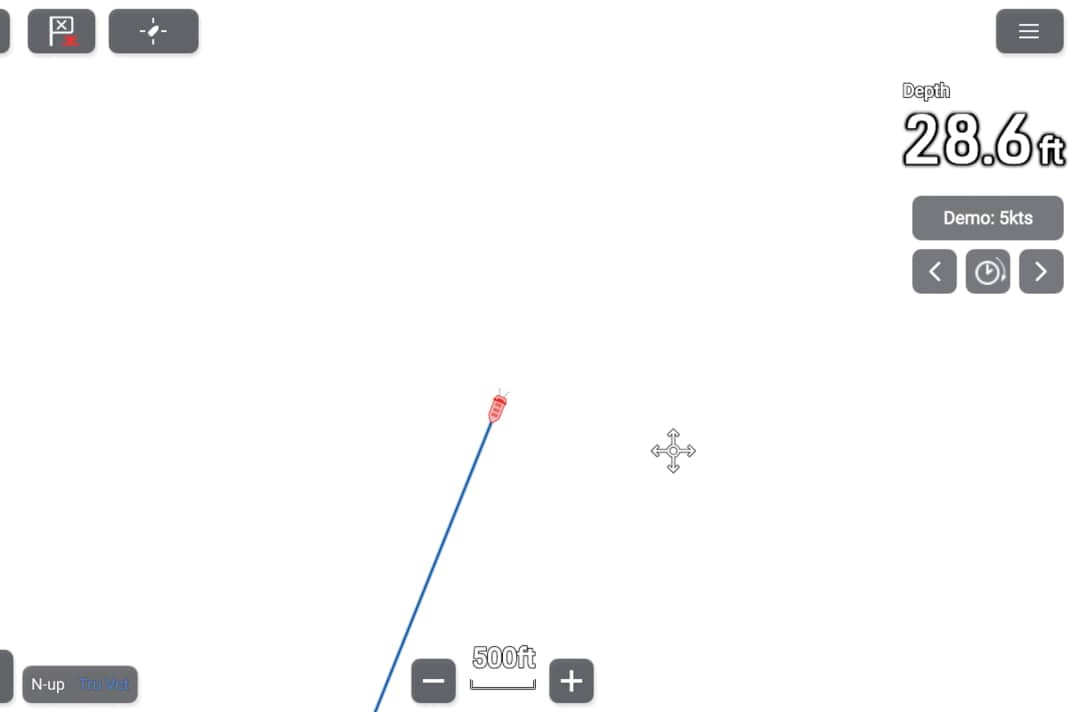

Sehr hilfreich ist die Einblendung eines Vorausvektors an den Schiffssymbolen, was die meisten Systeme unterstützen. In aller Regel wird standardmäßig ein COG-Vektor angezeigt. Die Länge des Vektors hängt von der Geschwindigkeit des Ziels ab, wobei sich die zeitliche Projektion bei vielen Systemen einstellen lässt. Der Vektor zeigt dann an, wo sich das Ziel voraussichtlich befinden wird, nachdem der voreingestellte Zeitraum – zum Beispiel drei, sechs oder zwölf Minuten – verstrichen ist. So lässt sich die Projektion bedarfsgerecht anpassen (Zoom-Stufe, Abstand zum Ziel).

Einige Systeme liefern auch einen HDG-Vektor. Dieser zeigt, vereinfacht gesagt, die Richtung an, in die der Bug des betreffenden Schiffes zeigt. Ein Beispiel: Am AIS-Symbol eines großen Containerschiffs in der Deutschen Bucht wird ein COG-Vektor angezeigt, der nach Südosten weist, während der HDG-Vektor nach Osten zeigt. Der Frachter muss offenbar gegen den setzenden Tidenstrom vorhalten (HDG), um den gewünschten Kurs über Grund (COG) zu halten.

Eine Differenz kann aber auch auf eine bevorstehende Kursänderung hindeuten: Das betreffende Schiff hat bereits einen neuen Steuerkurs angelegt, während es über Grund noch in die alte Richtung schiebt. Ein HDG-Vektor erleichtert somit eine vorausschauende Verkehrseinschätzung. Der HDG-Wert ist auch in der Detailansicht der AIS-Daten eines Ziels zu finden.

Lassen sich beide Vektoren einblenden, sind sie meist unterschiedlich eingefärbt oder der eine wird durchgehend und der andere gestrichelt angezeigt. Ein Haken am Ende des Kursvektors gibt die Drehrichtung auf Basis des gesendeten ROT-Wertes an.

Mehr Überblick dank Filterfunktionen

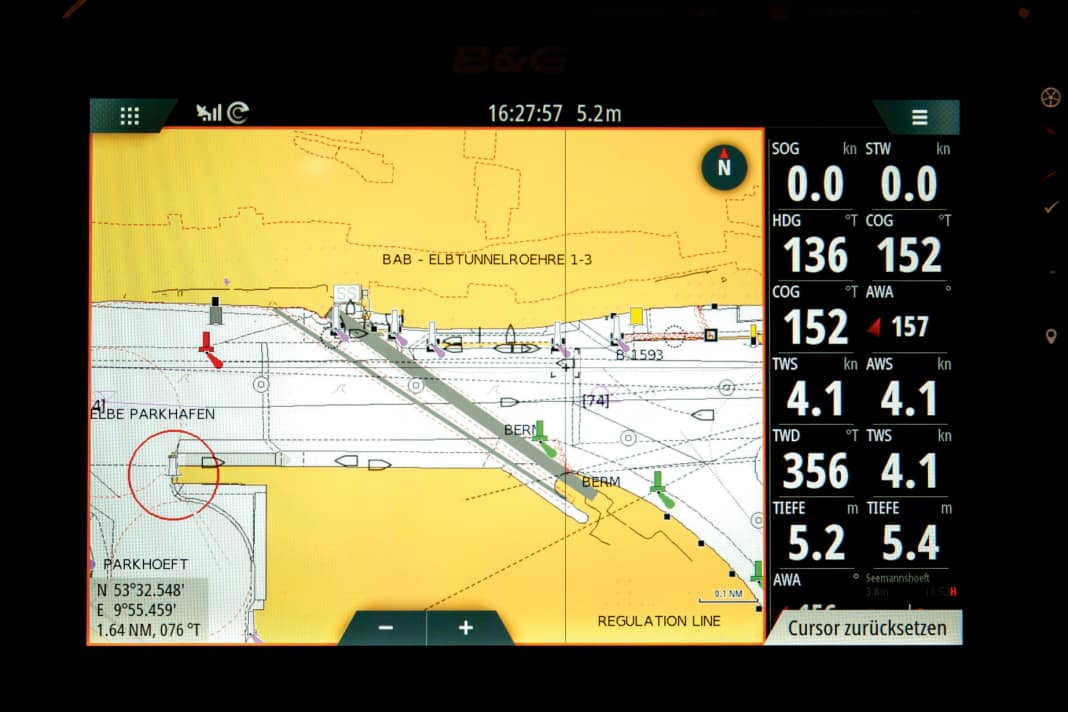

In Gebieten mit sehr viel Verkehr kann es sich auszahlen, bestimmte Ziele auszublenden. Das gilt insbesondere für statische Ziele, die sich nicht oder lediglich sehr langsam (Drift, Schwojen) bewegen. So lässt sich zum Beispiel bei der Ansteuerung eines Hafens die Übersichtlichkeit verbessern. Wozu jedes Fahrzeug an seinem Liegeplatz identifizieren?

Auch AIS-AtoNs stellen in aller Regel statische Ziele dar. Physische und synthetische AtoNs verweisen auf reale Seezeichen, die auch nach Sicht umschifft werden können. Die AIS-Daten verraten ihre Bedeutung und ob das Seezeichen noch an seiner Kartenposition liegt. Anders sieht es bei virtuellen AtoNs aus, zu denen es kein reales Seezeichen gibt. Damit lassen sich zum Beispiel neue Gefahrstellen wie treibende Container kurzfristig markieren. Je nach System sind sie an einem speziellen Symbol zu erkennen.

Ebenso gibt es Filter, um sich ausschließlich gefährliche oder manuell markierte Ziele anzeigen zu lassen. Dies ermöglicht, entsprechende Prioritäten zu setzen. Man darf nur nicht vergessen, die Einstellung wieder zurückzusetzen. Selbiges gilt für Reichweitenfilter. Mit diesen lässt sich die Darstellung auf Ziele in der eigenen näheren Umgebung fokussieren.

Annäherungen früh erkennen

Die meisten Systeme berechnen unter Berücksichtigung der Bewegungsdaten der eigenen Yacht obendrein wichtige Annäherungsparameter. Hierzu zählt insbesondere der Punkt der größten Annäherung, der sogenannte „Closest Point of Approach“, kurz CPA: So nahe werden wir dem anderen Schiff kommen, wenn beide Fahrzeuge Kurs und Geschwindigkeit beibehalten. Dieser Minimalabstand wird im Allgemeinen in Seemeilen angegeben – bei Werten unter eine Meile je nach System in Kabellängen oder Fuß. Wird bei einem Ziel kein CPA angezeigt, entfernen wir uns voneinander.

Kollisionsalarm und Overlay

Anhand des CPA lässt sich bereits weit im Voraus abschätzen, ob sich eine gefährliche Nahbereichslage zu einem anderen Schiff anbahnt. Die TCPA („Time to Closest Point of Approach“) gibt die verbleibende Reaktionszeit bis zum Erreichen des Minimalabstands (CPA) an. Sie ermöglicht es wiederum, entsprechende Prioritäten zu setzen: Welches Ziel kommt als erstes in den Nahbereich?

Bei einem sehr kleinen CPA und sehr kurzer TCPA sollten alle Alarmglocken läuten. Oft lässt sich auch ein geräteseitiger Alarm programmieren. Dabei werden ein minimaler Sicherheitsabstand in Seemeilen und eine minimale Reaktionszeit bis zum Unterschreiten dieses Abstands in Minuten vorgewählt. Dann muss man nicht die ganze Zeit gebannt auf den Bildschirm starren.

Viele Systeme bieten außerdem eine sogenannte Target-List an, in welcher die AIS-Ziele tabellarisch aufgeführt werden. Diese Ansicht lässt sich oft nach verschiedenen Parametern wie Abstand, CPA oder TCPA sortieren, was gleichfalls bei der situationsgerechten Einordnung hilft.

Freunde im Blick behalten

Manche nutzen den Annäherungsalarm auch beim Ankern, um gewarnt zu werden, falls ein Nachbarboot mit slippendem Anker auf die eigene Yacht zudriftet. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Nachbar seinen AIS-Transceiver eingeschaltet lässt. Um bei einem Flottillentörn die Kollegen stets im Blick zu behalten, lässt sich die sogenannte Buddy- beziehungsweise Verfolgungsfunktion nutzen. Dabei wird das Ziel manuell markiert und anschließend auf dem Bildschirm hervorgehoben.

Bei einigen Geräten kann obendrein ein individueller Name (zum Beispiel des Skippers) zugewiesen werden. Die Funktion hilft ebenso, Ziele hervorzuheben, die durch ständige Kursänderungen oder ein anderweitiges unklares Verhalten auffallen. Oder man kennzeichnet damit Schiffe, mit denen bereits Kontakt aufgenommen und eine Absprache getroffen wurde.

Angaben hinterfragen

Leider liefert das AIS keinen vollständigen Überblick über das Verkehrsgeschehen. Eine Verpflichtung zur Installation eines AIS-Transceivers besteht lediglich für Frachtschiffe ab einer Bruttoraumzahl (BRZ) von 300 auf internationaler Fahrt (auf nationaler Fahrt ab BRZ 500) sowie für Fahrgastschiffe. Für kleinere Frachter, Fischer und auch Sportboote bleibt die Teilnahme freiwillig.

Warnungen und Sonderzeichen

Außerdem ist nicht immer klar, ob die von anderen Schiffen gesendeten Daten stimmen. Diesbezüglich lohnt sich wiederum ein Blick in die Detaildaten eines Ziels, wo sich oft auch eine Angabe zur Positionsgenauigkeit („Position Accuracy“) findet – zum Beispiel „high“ (hoch) oder „low“ (niedrig). Sie bezieht sich auf den sogenannten „Expected RAIM Error“ (RAIM = Receiver Autonomous Integrity Monitoring). Dabei handelt es sich um eine Art Selbsteinschätzung des Satellitennavigationssystems des sendenden Schiffes.

Ähnlich wie beim DOP-Wert (DOP = Dilution of Precision) spielen hierbei die Anzahl und auch die Verteilung der aktuell ausgewerteten Satelliten eine entscheidende Rolle. Dementsprechend kann die Genauigkeit von Sender zu Sender durchaus variieren. Darüber hinaus können eine ungünstige GNSS-Antennenposition, Abschattungen durch Erhebungen oder andere Fahrzeuge sowie atmosphärische und sonstige Störungen die Positionsgenauigkeit beeinträchtigen.

Reichweite und Aktualität bedenken

Wie beim UKW-Seefunk hängt beim AIS die Reichweite entscheidend von der Antennenhöhe ab. Boote mit niedriger Antenne tauchen daher oft erst ab einer gewissen Annäherung auf dem Display auf. Zum umliegenden Verkehr können sich also immer noch Fahrzeuge dazugesellen, die man zuvor nicht auf dem Schirm hatte.

Noch ein Knackpunkt besteht in der Aktualität der empfangenen Daten: Der auf dem Bildschirm angezeigte Standort entspricht immer der letzten gemeldeten Position. Mitunter hat sich das Ziel jedoch bereits weiterbewegt. So aktualisieren zum Beispiel Sportboote mit älterem Class-B-CS-Transceiver lediglich alle 30 Sekunden ihre Position. Ein schnelles Motorboot kann in dieser Zeit mehrere Hundert Meter zurücklegen.

Moderne Class-B-SO-Transceiver sehen bei schnellen Sportbooten kürzere Aktualisierungsintervalle von 15 oder sogar 5 Sekunden vor – allerdings nur bis zu einer gewissen Verkehrsdichte. Um auf Nummer sicher zu gehen, hilft auch hier ein Blick in die Detaildaten, in denen sich die Angaben zur Art des AIS-Transceivers und zum Zeitpunkt der letzten Aussendung finden sollten. Bei kritischen Zielen empfiehlt es sich außerdem, die permanente Einblendung ihrer Kurs- und Geschwindigkeitsdaten am Gerät einzuschalten.

Besonders kritisch sollte man die Aktualität von AIS-Daten aus dem Internet hinterfragen. Hinzu kommt, dass in diesem Fall die Erfassung eines Schiffes von dessen Entfernung zur nächsten Landstation abhängt und nicht von seinem Abstand zum eigenen Boot.

Nicht irritieren lassen

Wer das AIS intensiv nutzt, wird immer mal wieder auf Merkwürdigkeiten stoßen. Verharrt zum Beispiel das AIS-Symbol eines Frachters mit dem Fahrstatus „unterwegs unter Maschine“ am selben Fleck, wurde wahrscheinlich vergessen, den Status-Code anzupassen. Auch wenn trotz aktivem Fahrstatus kein Bewegungsvektor angezeigt wird, liegt das Fahrzeug wahrscheinlich fest. „Tanzende“ COG-Werte sind bei festliegenden Fahrzeugen ebenfalls keine Seltenheit.

Steht das Ziel auf dem Bildschirm halb auf der Mole oder quer über dem Kai, wurde womöglich die Antennenreferenzposition nicht korrekt programmiert. Befindet sich die GNSS-Antenne nicht an der im AIS-Transceiver hinterlegten Stelle an Deck, wird auch das Zielsymbol entsprechend versetzt. Als weitere Ursache wäre eine GNSS-seitige Ablage denkbar – also ein Positionsfehler aufgrund einer eingeschränkten Genauigkeit.

Eine schwankende GNSS-Genauigkeit kann auch dazu führen, dass ein AIS-Ziel unverhofft an einen anderen Ort springt, ohne dass die gemeldeten Kurs- und Geschwindigkeitsdaten dies erwarten lassen. Ähnliche Sprünge ergeben sich, wenn das AIS zwischenzeitlich deaktiviert war – etwa wegen Defekt oder Bedienfehler.

Bei einer Radarbildauswertung und der aufmerksamen Verkehrsbeobachtung nach Sicht ergeben sich solche Kapriolen nicht. Beides bleibt daher weiterhin unerlässlich – das AIS ist aber eine wunderbare Ergänzung, die sich zu nutzen lohnt.

Update-Intervalle von AIS-Positionsreports

Class-A-Transceiver (ausrüstungspflichtige Schifffahrt)

- Schiffe vor Anker oder festgemacht: 3 Minuten (> 3 kn: 10 Sekunden [z. B. driftend])

- Geschwindigkeit bis 14 Knoten: 10 Sekunden

- Geschwindigkeit bis 14 Knoten bei Kursänderung: 3,3 Sekunden

- Geschwindigkeit 14 bis 23 Knoten: 6 Sekunden

- Geschwindigkeit 14 bis 23 Knoten bei Kursänderung: 2 Sekunden

- Geschwindigkeit > 23 Knoten: 2 Sekunden

Class-B-Transceiver (Sportboote und andere kleinere Fahrzeuge)

- Geschwindigkeit bis 2 Knoten (Class B CS [Class-B-Transceiver mit CSTDMA-Verfahren] + Class B SO [Class-B-Transceiver mit SOTDMA-Verfahren]): 3 Minuten

- Geschwindigkeit von 2 bis 14 Knoten (bei Class B CS ohne Obergrenze): 30 Sekunden

- Geschwindigkeit von 14 bis 23 Knoten (nur Class B SO): 15 Sekunden (bei hohem Verkehrsaufkommen 30 Sekunden)

- Geschwindigkeit > 23 Knoten (nur Class B SO): 5 Sekunden (bei hohem Verkehrsaufkommen 15 Sekunden)