Sicherheit: Auswahl und Einsatz von Landstromkabeln – das sollten Sie beachten

Hauke Schmidt

· 09.02.2024

- Adapter und Verteiler für das Landstromkabel

- Landstromkabel richtig dimensionieren

- Sichere Landstromkabel: Gummi- oder PUR-Leitung

- Welche Steckverbindung für den Landanschluss?

- Erklärung in Bildern: Kabel und Steckverbindungen

- Erklärung in Bildern: Verstauen des Landstromkabels

- Erklärung in Bildern: Adapter für Landstromkabel sind keine Dauerlösung

- Bei Korrosion: Landstromkabel sofort tauschen!

Kaum eine Yacht kommt dauerhaft ohne 230 Volt aus. Ob zum Nachladen der Bordakkus, für Smartphone und Tablet, den Boiler, den Wasserkocher oder gar für die Induktionsplatte oder Mikrowelle – der Landstromanschluss bringt Komfort an Bord und ist mitunter ein Grund, sich für die Marina statt die Ankerbucht zu entscheiden.

Was beim Aufbau eines 230-Volt-Bordnetzes zu beachten ist, haben wir bereits hier beschrieben. Doch selbst wenn die normkonforme Installation bereits vorhanden ist, der Strom muss auch vom Steg zum Schiff. Das Landstromkabel gerät oft in Vergessenheit. Dabei ist es im Wortsinn der Leistungsträger des Systems und hat entscheidenden Einfluss auf die Sicherheit der Installation.

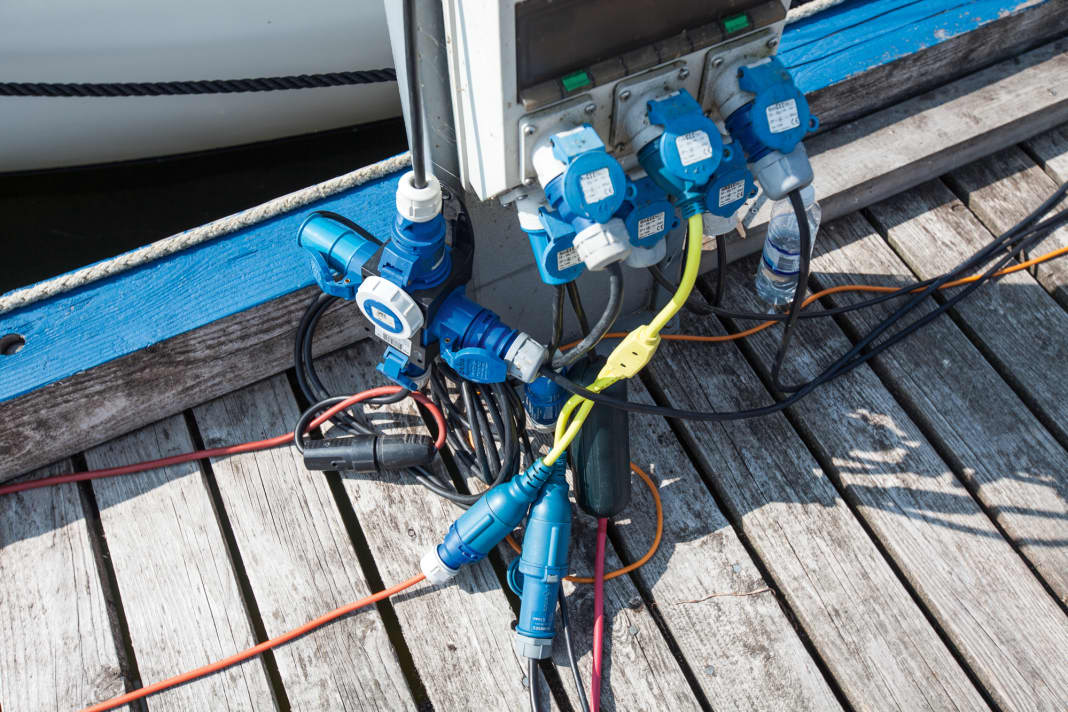

Landseitig, sprich auf dem Steg, wird der Stromanschluss durch die Norm VDE 0100-709 geregelt. Damit sollte klar sein, dass im Hafen eine sogenannte CEE-Dose (blau) vorhanden ist, und zwar in einer zur Anzahl der Liegeplätze passenden Menge, denn an jeder Dose darf nur ein Boot hängen – so weit zur Theorie.

Adapter und Verteiler für das Landstromkabel

In der Praxis sieht es bekanntlich anders aus. Spätestens wenn der Hafen mit Päckchen belegt ist, wird es an den Stromsäulen eng und es schlägt die Stunde der Adapter und Verteiler. Zumal man an einigen Anlegern immer noch auf Schuko- oder andere landestypische Steckverbindungen trifft. Unabhängig von den Vorschriften, birgt der Adapter mehrere Risiken. Zum einen ist das System nicht mehr vor Verpolung geschützt, sprich Phase und Neutralleiter können vertauscht werden. Bei korrekter Bordinstallation ist das im Normalbetrieb kein Problem, schließlich haben alle Haushaltsgeräte einen solchen Stecker.

Kritisch wird es, wenn mehrere Landstromkabel gleichzeitig verwendet werden, beispielsweise um Boiler und Bordklimaanlage zu betreiben. Die Stromkreise müssen zwar voneinander getrennt sein, das Risiko galvanischer Korrosion steigt aber an. Zum anderen haben Schuko-Stecker eine wesentlich kleinere Kontaktfläche als CEE-Kupplungen, daher sind sie mit zunehmendem Alter anfälliger für erhöhten Übergangswiderstand.

Im schlimmsten Fall kokelt der korrodierte Stecker vor sich hin, sobald die Heizpatrone des Boilers anspringt oder der Wasserkocher in Betrieb geht.

Landstromkabel richtig dimensionieren

Bei der Dimensionierung des Landstromkabels spielt der Widerstand die entscheidende Rolle. Er schlägt gleich zweimal zu, zum einen direkt in Form des Spannungsabfalls, dieser nimmt mit dem Widerstand und dem Strom zu, zum anderen als Strombegrenzer.

Bei zu langem oder zu dünnem Kabel kommen am Ende nicht mehr die vollen 230 Volt an. Laut Norm dürfen nur vier Prozent der Spannung auf der Strecke bleiben. Gerechnet wird dabei mit dem der Absicherung entsprechenden Strom. In der Regel also mit 16 Ampere, womit sich für ein Kabel mit 1,5 Quadratmillimeter Querschnitt eine maximale Länge von rund 17 Metern ergibt. Ein 2,5er-Kabel dürfte 28 Meter lang sein. Bei den in vielen Häfen üblichen niedrigeren Absicherungen von sechs oder zehn Ampere ergeben sich größere Längen.

Sicherheit steht an erster Stelle

Die meisten an Bord genutzten Geräte stört eine geringe Eingangsspannung allerdings nicht. Problematischer kann der Widerstand des Kabels für die Funktion der Sicherheitseinrichtungen werden. Leitungsschutzschalter haben zwei Auslösesysteme. Ein träges, thermisches zum Schutz vor Überlastung der Kabel und ein magnetisches zum Erkennen von Kurzschlüssen. Es reagiert schnell, benötigt aber einen wesentlich höheren Strom. Ist der Widerstand auf dem Weg von der Sicherung bis zum defekten Verbraucher zu groß, wird der Stromfluss begrenzt und die Sicherungen lösen verzögert aus, womit die Gefahr eines Stromschlags steigt.

Zusätzliche Steckverbindungen, Verteiler oder Adapter können zum Problem werden. Ihre Übergangswiderstände kommen zum Kabel hinzu. Da sie stark vom Zustand der Kontakte abhängig sind, lassen sie sich aber kaum vorhersehen.

Wenn die Stromsäule normkonform mit Fehlerstrom-Schutzschaltern (FI oder RCD = Residual Current Device) ausgerüstet ist und diese funktionieren, besteht auch am zu langen Kabel keine direkte Lebensgefahr, denn der FI würde auch bei geringem Stromfluss auslösen. Einen Kurzschluss und die damit verbundene Brandgefahr sichert er aber nicht ab. Daher sind auf dem Weg von der Stromsäule zum Boot keine weiteren Steckverbindungen zulässig.

Der richtige Querschnitt

Um auf der sicheren Seite zu sein, genügen bis zu einer Länge von 15 Metern 1,5 Quadratmillimeter Querschnitt. Ab 25 Metern müssen Kabel mit 2,5 Quadratmillimeter genutzt werden. Eine explizite Maximallänge wie auf Campingplätzen gibt es bei Yachten nicht.

Wenn die Landstromübernahme am Heck installiert ist und das Kabel erst bis zum Bug geführt werden muss, gehen leicht zehn oder mehr Meter verloren. Für größere Yachten bietet sich daher ein zweiter Anschluss am Bug an. Dazu wird eine Umschalteinheit benötigt, damit die unbenutzten Kontakte keine Spannung führen können. Passende Systeme gibt es von Philippi, sowohl manuell zu schalten als auch mit automatischer Spannungserkennung.

Sichere Landstromkabel: Gummi- oder PUR-Leitung

Als Material wird dreiadrige Gummischlauchleitung gefordert, die Typenbezeichnung lautet H07RN-F. Alternativ können aber auch PUR-Kabel des Typs H07BQ-F genutzt werden. Die umgangssprachlich auch Baustellenleitung genannten Kabel sind mechanisch noch robuster und besitzen eine glattere Oberfläche, dadurch bleibt weniger Schmutz haften. Außerdem ist die Isolation bei gleichem Kabelquerschnitt dünner. Längere Kabel lassen sich daher kleiner aufspulen. Gut für den Bordgebrauch.

Nebeneffekt: Die Polyurethan-Ummantelung ist in der Regel orange eingefärbt, wodurch die Leitung auf dem Steg besser zu sehen ist und so die Stolpergefahr sinkt. Je nach Hersteller sind auch gelbe, blaue oder grüne Kabel zu haben. Der niedersächsische Anbieter “Kalle das Kabel” bietet auch individuell bedruckte Kabel an, beispielsweise mit dem Schiffsnamen.

Welche Steckverbindung für den Landanschluss?

Die Steckverbindungen sind durch die Normen klar geregelt. Da an Land eine CEE-Einbaudose vorgeschrieben ist, muss das Kabel den passenden CEE-Stecker besitzen. An die Schiffsseite gehört wiederum eine Kupplung, damit dort keine stromführenden Kontakte offen liegen. „Die Steckverbindung am Boot war früher nicht klar definiert und eine Grauzone“, so Michael Kögel von Philippi. Inzwischen gibt die Sportbootrichtlinie ISO 13297 für die Landstromübernahme einen Steckverbinder mit IP65 oder mehr vor.

Bei den einfachsten Ausführungen sind die Einbaustecker lediglich mit einem Deckel versehen und dürfen nur in der Backskiste oder an anderen vor Wasser und Witterung geschützten Orten eingesetzt werden. Philippi bietet wasserdicht verschließbare Versionen nebst den passenden verschraubbaren Kupplungen an.

Speziell für den Einsatz an Bord ist das an CEE angelehnte Steck-System von Ratio gedacht. Dabei sind Buchse und Stecker mit Kappen geschützt und auch im verbundenen Zustand wasserdicht. Zu beachten ist aber, dass der Einbaustecker zwar die gleichen Kontakte hat wie ein CEE-Stecker, aber nur mit den Ratio-Buchsen kompatibel ist. Boot und Kabel müssen also beide umgerüstet werden.

Auf das Material von Ratio vertrauen auch Victron Energy und Mastervolt. Beide Hersteller verkaufen das System unter ihrem eigenen Namen. Zudem gibt es das amerikanische System von Marinco. Auch bei diesem lassen sich Stecker und Buchsen wasserdicht verschließen. Besonders kompakt fällt die von Philippi vertriebene, ebenfalls wasserdichte Rundsteckverbindung aus. Sie besitzt allerdings deutlich kleinere Kontaktflächen als eine CEE-Verbindung.

Unabhängig davon, welches Stecksystem verwendet wird, sollte die Verbindung zum Boot immer als Erstes hergestellt und als Letztes getrennt werden, bevor das Kabel mit der Stromsäule verbunden oder abgezogen wird. Außerdem sollten zuvor alle 230-Volt-Verbraucher abgeschaltet sein.

Erklärung in Bildern: Kabel und Steckverbindungen

Erklärung in Bildern: Verstauen des Landstromkabels

Erklärung in Bildern: Adapter für Landstromkabel sind keine Dauerlösung

Bei Korrosion: Landstromkabel sofort tauschen!