Ankern: Die solide Grundausstattung, um den Haken beruhigt fallen lassen zu können

Hauke Schmidt

· 21.05.2024

Text von Frank Reinecke und Hauke Schmidt

Zur Faszination des Fahrtensegelns zählt nicht nur die Zeit, die man auf See verbringt. Fällt nach einem erlebnisreichen Törn in einer geschützten, im besten Fall sogar einsamen Bucht der Anker, kehrt schlagartig Ruhe ein. Die Yacht wird zur Insel. Keine störenden Liegeplatznachbarn. Kein Lärm aus der Hafenkneipe. Keine städtische Geräuschkulisse im Hintergrund. Nur das Säuseln des Winds und ein leichtes Plätschern der Wellen am Rumpf lassen sich vernehmen. Andererseits bleibt stets eine gewisse Unsicherheit. Spätestens, wenn der Wind dreht oder zunimmt, stellt sich die Frage: Hält der Anker? Ihm vertraut man ja nicht nur das Boot, sondern unter Umständen auch Leib und Leben der Crew an.

Zweifel sind also berechtigt. Fast jeder Skipper hat schon selbst erlebt, dass das Eisen beim Ankermanöver partout keinen Halt finden will. Die Ursachenforschung fällt dann meist schwer, denn die entscheidenden Momente spielen sich unter Wasser ab. Selbst wenn das klar ist, lässt sich die Beschaffenheit des Grundes von Bord aus im Wortsinne nur oberflächlich beurteilen. Und beim Eingrab-Vorgang des Ankers befindet sich die Yacht gar in 30 oder mehr Meter Entfernung.

Auch interessant:

Der Crew bleibt daher nur, das Verhalten von Kette und Leine sowie des Schiffs während und nach dem Ankermanöver zu deuten. Dafür ist eine gewisse Erfahrung nötig. Daneben spielt aber natürlich zudem die Ankerausrüstung eine gewichtige Rolle. Alle Bestandteile des Ankergeschirrs müssen auch Belastungsspitzen, bestehend aus Wind, Welle und Strömung jederzeit standhalten. Auf der hier beispielhaft betrachteten Bavaria 47 Ocean kommt das typische Trio Hauptanker, Ankerkette und -winde zum Einsatz. Ein Zweitanker und eine Ankerleine von 50 Metern liegen bei Bedarf in der Backskiste griffbereit.

Gängige bewährte Ankertypen

Bei der Auswahl des Ankers stehen zuverlässiges Eingraben und der sichere Halt im Vordergrund. Wenn das Grundeisen auch noch in den schon vorhandenen Bugbeschlag passt, umso besser. Andernfalls lässt sich die Aufnahme vom versierten Edelstahlschlosser umbauen.

Viele Fahrtensegler nutzen Bügelanker wie den Rocna, da er auf verschiedenen Ankergründen gut hält und sich bei Zugbelastung aufgrund des Bügels immer wieder in die richtige Position dreht. Ein Verhalten, das Plattenanker nicht zeigen. Verläuft genügend Kette parallel zum Boden und steht ausreichend Zug auf der Kette, gräbt sich ein ausgebrochener Bügelanker zuverlässig wieder ein. Neben dem Bügel- oder Spatenanker gibt es zahlreiche andere Typen mit den unterschiedlichsten Vor- und Nachteilen.

Plattenanker

Die gelenkigen Grundeisen sind günstig und gut in der Backskiste verstaubar, sie fassen auf Sand meist gut. Das größte Problem ist die fehlende Selbststabilisierung der Konstruktion. Gerät der Anker im Grund in Bewegung, ist er in der Regel so gut wie ausgebrochen. Schon kleine Ungleichheiten in der Bodenbeschaffenheit oder ein sich ändernder Zugwinkel lassen das Eisen auf die Seite kippen, eine Flunke schaut dann aus dem Grund, und der Anker bricht früher oder später aus.

Pflugscharanker

Die Pflugform richtet den Anker automatisch auf und stabilisiert ihn. Außerdem passt der Anker meist in die Bugrolle. Vor allem das Modell Cobra von Plastimo überzeugte in den Tests in YACHT 2/2006 und 17/2009. Es fasst meist schon beim Bodenkontakt und gräbt sich sehr gut ein. Zudem sitzt das Eisen sehr stabil im Grund und ist vergleichsweise günstig. Es sind diverse Modelle am Markt, nicht jedes funktioniert gleich gut. Ausführungen mit Gelenk weniger empfehlenswert.

Bügel-/Spatenanker

Je nach Bauart hilft ein Bügel oder die Gewichtsverteilung beim Aufrichten. Die Form stabilisiert sich wie beim Pflugscharanker von selbst im Grund. Die scharfe Spitze fasst meist gut. Modelle mit Bügel lassen sich daran sehr gut tragen und sind bei Langfahrtseglern beliebt. Allerdings sind viele Ausführungen am Markt, die trotz kaum sichtbarer Unterschiede zum Teil sehr unterschiedliches Verhalten zeigen. Einige Modelle überzeugen nur auf Sandgrund, siehe YACHT 2/2006 und 17/2009.

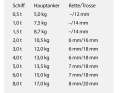

Dimensionierung von Anker, Kette und Trosse

Damit der Anker seine Aufgabe erfüllen kann, müssen Größe und damit das Gewicht zum Boot passen. Die Dimensionierung richtet sich in erster Linie nach der Länge des Bootes und dann nach der Verdrängung. Das Beispielboot hat eine Länge von 15 Metern, eine Breite von 4,45 Metern und ein Gewicht von 13,7 Tonnen. Das Gesamtgewicht ergibt sich aus der von der Werft angegebenen Netto-Tonnage mit 11,9 Tonnen sowie der möglichen Zuladung von 1,8 Tonnen.

Die Ankerhersteller und Zertifizierungsgesellschaften stellen Tabellen zur Verfügung, aus denen die passende Ankergröße anhand der beschriebenen Kriterien entnommen werden kann, siehe Tabelle.

Material & Korrosion

Ein Wort zur Sicherung am Bug: Es ist nicht empfehlenswert, ein Loch in den Ankerschaft zu bohren, um diesen damit am Bugbeschlag zu sichern. Bei feuerverzinkten Ankern wird die schützende Oberfläche an dieser Bohrung aufgebrochen. Die Bruchlast des Eisens kann dadurch ebenfalls beeinträchtigt werden.

Die Materialauswahl für Anker und Kette richtet sich nach dem Revier. Warme Gewässer, wie zum Beispiel das Mittelmeer oder die Karibik, sind für Edelstahlketten nicht optimal, denn sie sind sehr korrosionsanfällig. Das betrifft hauptsächlich Ketten mit der Werkstoffnummer 1.4401 (AISI 316) und 1.4404 (AISI 316L).

Es bilden sich Loch- und Spaltkorrosion. Die Bruchlast einer geschädigten Kette ist stark eingeschränkt. Diese Korrosionsarten sind schwer sichtbar, und ein Kettenbruch kündigt sich nicht an. Wer trotzdem die Vorteile einer Edelstahlkette nutzen möchte, sollte Duplexstahl mit der Werkstoffnummer 1.4462 (AISI 318LN) verwenden. Dieser Stahl ist aufgrund seiner Legierung am besten vor Korrosion geschützt. Beim Anker selbst spielt die Korrosion in der Regel keine Rolle, da genügend Material vorhanden ist. Allerdings ist mit einem dreifachen Preis gegenüber einer verzinkten Version zu kalkulieren.

Damit alles störungsfrei läuft, müssen die Kette und die Nuss die gleiche Norm erfüllen

Bei feuerverzinkten Ankern ist die Korrosion unkritisch, sie verlieren je nach Gebrauch ihre Zinkoberfläche und beginnen zu rosten. Auch hier ist genügend Material vorhanden, sodass der Anker selbst angerostet noch lange gebrauchsfähig ist. Zudem kann ein gebrauchtes Grundeisen neu verzinkt werden. Bei feuerverzinkten Ketten sind Beschädigungen und Korrosion gut zu erkennen. Das ist ein großer Vorteil. Plötzlicher Kettenbruch ist daher nicht zu befürchten. Der Preis pro Meter einer Zehn-Millimeter-Duplexkette beträgt rund 60 Euro, und sie hat eine Bruchlast von 7,2 Tonnen. Eine feuerverzinkte Zehn-Millimeter-Kette kostet im Vergleich dazu etwa 13 Euro pro Meter und hat eine Bruchlast von fünf Tonnen.

Ankerketten werden in Europa nach dem Iso-Standard 4565 hergestellt. In Deutschland gilt die Din 766 als Norm. Außerhalb Europas können die Kettenmaße auch in Zoll angegeben werden. Die beiden Normen Iso und Din haben unterschiedliche Maße in Bezug auf die Kettenglieder. Damit alles störungsfrei läuft, müssen die Kette und die Nuss die gleiche Norm erfüllen. Standard- und Kettenstärke sind meistens in die Ketten-Nuss graviert. Wenn nicht, ist es am sichersten, die Nuss mit zum Fachhändler zu nehmen und die Passung der Kette zu prüfen.

Die Dimensionierung des Ankergeschirrs kann unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren wissenschaftlich ermittelt und berechnet werden. Eine simple Formel gibt es dafür aber nicht. Die Wahl der Kettenstärke auf einem Sportboot liegt im Ermessen des Eigners. Auch hier können die Empfehlungen der Klassifizierungsgesellschaften als Anhaltspunkt dienen. Sie richten sich aber oft nur nach der Bootslänge oder der Verdrängung und beziehen möglich Unterschiede in der Windangriffsfläche nicht mit ein. Dazu ein Vergleich: Eine Bavaria 47 Ocean mit Mittel-Cockpit kommt bei einer Länge von 14,68 Metern auf 13,7 Tonnen. Eine Moody 41 DS mit Deckssalon verdrängt 15,7 Tonnen, ist aber lediglich 12,52 Meter lang und besitzt zudem eine größere Windangriffsfläche. Dies bedeutet, dass auch das Ankergeschirr stärker dimensioniert werden muss. Noch extremer sind die Abweichungen bei Katamaranen und Trimaranen.

Verbinden & verdrehen

Jede Kettenstärke hat eine spezifische Arbeits- und Bruchlast. Die Dimensionierung der Bruchlast ist zum einen von der Windlast abhängig, zum anderen von Welle und Strömung, die das Boot in Bewegung versetzen. Diese Energie muss vom Ankergeschirr durch seine Federwirkung aufgenommen werden. Dabei können enorme Lastspitzen auftreten. Diesen muss die Ausrüstung standhalten, gleichzeitig die Handhabung des Ankergeschirrs berücksichtigt werden. Die Dimensionierung ist somit eine Gratwanderung zwischen der Festigkeit des Ankergeschirrs und dem Gewicht. Ein Meter der 10er-Kette wiegt 2,25 Kilogramm. Das bedeutet bei 80 Meter Länge ein Gewicht von 180 Kilogramm plus das Gewicht des Ankers mit 33 Kilogramm. Dieses Gewicht wirkt auf den Bug und muss bei der Gewichtsverteilung des Bootes berücksichtigt werden.

Ebenso ist zu beachten, dass alle Bestandteile des Geschirrs stabil genug ausgelegt werden. Das betrifft vor allem den Wirbel zwischen Anker und Kette. Er hat die Aufgabe, eine durchs Schwoien verdrehte Kette wieder auszudrehen. Wirbel gibt es in den verschiedensten Ausführungen, aber nicht alle sollten direkt am Anker befestigt werden. Denn ohne zusätzliches Gelenk besteht die Gefahr, dass sie bei seitlichem Zug aufgebogen werden.

Einsatz und Lagerung bestimmen die Lebensdauer der Ankerkette, sie sollte regelmäßig geprüft werden. Wer auf seinem Boot einen tiefen und voluminösen Ankerkasten mit einem Abfluss am Boden hat, kann sich glücklich schätzen. Tatsächlich gibt es Serienhersteller, die den Abfluss einige Zentimeter über dem Boden positionieren. So bleiben immer Wasser und Dreck zurück. Dies sind keine guten Voraussetzungen zur Lagerung der Kette und sollte vorsichtshalber behoben werden.

Zur Überprüfung und Wartung wird die Kette komplett auf dem Steg ausgelegt. Roststellen werden begutachtet und mit einer Drahtbürste entfernt. Vor allem die Berührungspunkte der Kettenglieder müssen auf Abnutzung geprüft werden.

Was bei einer Ankerwinde zu beachten ist

Eine leistungsfähige Ankerwinde erhöht den Komfort und sollte beim Einsatz einer Kette immer an Bord sein. Die Dimensionierung der Winde ist vom Gewicht des Ankergeschirrs abhängig. Die maximale Zugkraft der Winde sollte dem vierfachen Gewicht von Ankerkette, Anker, Wirbel und Schäkel entsprechen. Um die Leistungsfähigkeit jederzeit abrufen zu können, müssen die vom Hersteller geforderten Wartungshinweise befolgt werden. Anfällig für Korrosion sind die elektrischen Anschlüsse am Motor. Diese sollten regelmäßig mit Pol-Fett gewartet werden. Aber auch die galvanische Korrosion macht sich breit, da Aluminium und Edelstahl aufeinandertreffen. So ist es erforderlich, die Ankerwinde regelmäßig von der Plattform zu lösen, um Schmutz und Salzkristalle zu entfernen. Zudem kann ein Nachfetten des Getriebes oder ein Ölwechsel nötig sein.

Für das Ausbrechen des Ankers aus dem Grund ist die Kommunikation ebenso wichtig. Wenn bei leichter Vorwärtsfahrt das Eisen mit gespannter Kette aus dem Grund gehoben werden muss, sollte die Kette nicht allein durch die Winde gehalten werden. Besser ist es, die Kette mit einer Kettenkralle und einer Hahnepot an den Klampen abzufangen.

Wenn es aus Platzgründen möglich ist, sollte auf dem Bugbeschlag ein Ketten-Stopper, auch Pallklinke genannt, zum Einsatz kommen. Der Ketten-Stopper hat die Aufgabe, die Kette in einer Richtung durchzulassen und in der anderen Richtung zu blockieren. Die jeweilige Richtung kann durch Umlegen der Sperrplatte festgelegt werden.

Für das Eindampfen des Ankers bei Rückwärtsfahrt und während des Ankerns sollte die Winsch ebenfalls entlastet werden. Dazu kommt ein etwa fünf Meter langer Festmacher mit viel Dehnung und zusätzlichem Gummi-Ruckdämpfer zum Einsatz. Ideal ist es, wenn die Leine direkt über die Ankerrollen gelegt werden kann. So wird das Schamfilen beim Schwoien des Bootes verhindert.

Hilfreiche Ausrüstung

Auf die notwendigen Anker-Signale sollte nicht verzichtet werden. Dazu gehört der gut sichtbar auf dem Vorschiff gesetzte Ankerball sowie das weiße Rundumlicht. Dank LED-Technik fällt der Stromverbrauch der Ankerlaterne kaum ins Gewicht. Empfehlenswert ist ebenfalls der Einsatz einer Boje zur Markierung des Ankers. Dazu eignet sich auch ein kleiner Fender, an dessen Ende ein Block angebracht wird. Die Leine verläuft dann vom Anker durch den Block zu einem Gewicht oder einem großen Schäkel. Dadurch stellt sie sich automatisch auf die Wassertiefe ein, und die Boje steht direkt über dem Anker.

Mit der Markierung ist es für später hinzukommende Ankerlieger wesentlich leichter, den Schwoikreis abzuschätzen, und man erspart sich Diskussionen. Weiterer Vorteil der Boje: Wenn man die Leine entsprechend dimensioniert, kann der Anker daran im Notfall auch ausgebrochen werden. Dazu eignet sich beispielsweise Tauwerk mit Dyneema-Kern, es liefert problemlos die nötige Bruchlast und ist trotzdem dünn und geschmeidig.

Die Ankerwache kann man inzwischen guten Gewissens der Bordelektronik oder dem Smartphone überlassen. In der Regel bietet der Plotter eine entsprechende Funktion. Komfortabler geht es allerdings mit einer der vielen Ankeralarm-Apps. Bewährt hat sich die Software „Anchor Sentry“, sie ist für Android- und IOS-Geräte erhältlich und kostet knapp fünf Euro. Neben Positionsüberwachung und Verbotszonen kann auch die Ausrichtung des Bootes per Kompass beobachtet werden. Dadurch lassen sich Alarme bei Winddrehern oder beim Einsatz von Landleinen programmieren.

Besonders praktisch: Sobald eine Internetverbindung vorhanden ist, kann die App auf weitere Geräte gespiegelt werden. So lässt sich bei einem Landgang das Handy zum Tochtergerät machen und die Überwachung unterwegs fortsetzen. Zudem ist es möglich, die Position anderer „Anchor Sentry“-Nutzer anzuzeigen und zu überwachen, damit lassen sich auch Alarme verwirklichen, wenn das Nachbarboot in den eigenen Schwoikreis treibt. Wichtig bei allen App-Lösungen ist eine gesicherte Stromversorgung des Hauptgerätes. Das Tablet oder Smartphone am Navitisch sollte aus dem Bordnetz gespeist werden, denn die ständige Positionsverfolgung per GPS verkürzt die Akkulaufzeit.

Apropos schwoien, moderne Yachten neigen bei zunehmendem Wind oft dazu, regelrecht an der Kette auf und ab zu segeln und hart ins Geschirr zu laufen. Dagegen hilft ein sogenanntes Ankersegel. Es wird am Achterstag gesetzt und verlagert den Segeldruckpunkt des Bootes zum Heck. Dadurch richtet sich die Yacht wie eine Windfahne aus und liegt ruhiger im Wind. Dazu lässt sich auch eine verkehrt herum gesetzte Sturmfock nutzen. Sie wird aber etwas unruhiger stehen als ein profilloses Ankersegel.

Das richtige Ankern erfordert mehr als ein gut aufeinander abgestimmtes Ankergeschirr. Der erste Schritt ist damit aber gemacht. Die Auswahl des Ankerplatzes, die Länge der gesteckten Kette und auch das richtige Eindampfen des Ankers in den Grund sind wichtige Faktoren für einen sicheren Aufenthalt in einer Ankerbucht.

Hauke Schmidt

Redakteur Test & Technik