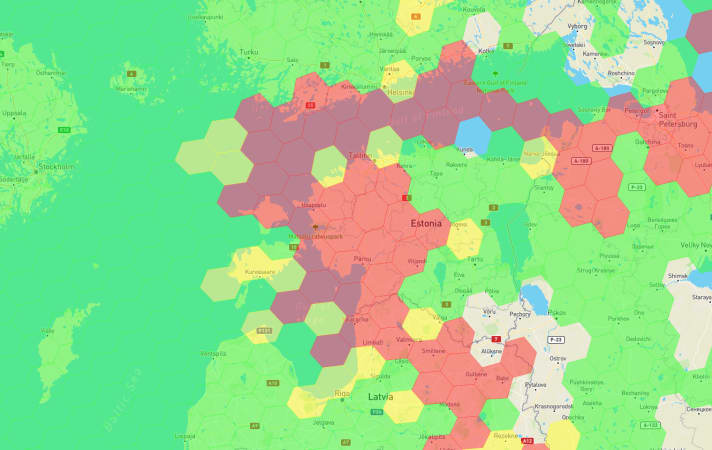

Inwieweit sich die Empfangsstörungen am Boden und damit auch für Segler und Sportbootfahrer auswirken, ist unklar. Nach den auffälligen GPS-Störungen entlang der finnischen Ostgrenze gibt es seit Monaten auch Probleme im Baltikum und zwischen Dänemark, Polen und Schweden.

Neben den offiziellen Warnungen durch Verkehrs- und Kommunikationsbehörden dokumentiert vor allem die Website www.gpsjam.org die immer wieder auftretenden Störungen der Satellitennavigation. Der Betreiber von gpsjam wertet die öffentlich zugänglichen Störmeldungen von Flugzeugen und Schiffen aus und erstellt daraus Karten. Darauf sind seit Mitte Dezember größere Störaktionen erkennbar, die von der schwedischen Südküste über Polen bis nach Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark reichen. Von offizieller Stelle gibt es bisher keine Aussage zu möglichen Ursachen der Störungen. Es wird aber vermutet, dass die Störsignale auf militärische Aktivitäten in Kaliningrad zurückzuführen sind.

Bereits im März 2020 meldete die finnische Verkehrs- und Kommunikationsbehörde Traficom eine Häufung von Störungen des GPS-Navigationssystems und veranlasste eine Warnung an den Flugverkehr. Ein weiter Vorfall ereignete sich im Oktober 2022. Wie der dänische Fernsehsender TV2 Øst berichtete, verloren damals zwei Schnellfähren der Molslinjen die GPS-Position. Später stellte sich heraus, dass mindestens sechs weitere Schiffe in einem Umkreis von etwa 30 Kilometern betroffen waren und dass zum Zeitpunkt des Ausfalls ein russisches Kriegsschiff mit ausgeschaltetem AIS-Transponder in den Gewässern unterwegs war.

Störungen im Satellitenempfang sind im Grunde nichts Ungewöhnliches und können zum Beispiel auch durch starke Sonnenaktivitäten hervorgerufen werden. In diesem Fall waren aber auffällig oft Flüge in der Nähe der russischen Grenze betroffen. Ähnliche Störungen wurden aus dem Luftraum um Kaliningrad gemeldet. Und sie treten seit Längerem rund um die Kriegsgebiete in Syrien auf. Angesichts des von Putin geführten Kriegs gegen die Ukraine sind diese Vorfälle nicht überraschend, führen aber ein generelles Problem der Satelliten-gestützten Navigation vor Augen: Die Systeme können gestört werden, und das mit vergleichsweise einfachen Mitteln, denn das Signal ist relativ schwach und für die zivile Nutzung noch nicht einmal verschlüsselt.

Stören leicht gemacht

Die einfachste Variante ist das sogenannte Jamming. Dabei wird das Satellitensignal durch einen Störsender sozusagen übertönt. Das Navigations-Gerät empfängt nur noch starkes Rauschen und kann das korrekte Satellitensignal nicht mehr herausfiltern. Der Effekt für das Gerät ist derselbe, als ob das Satellitensignal abgeschirmt würde, dementsprechend zeigen die Empfänger auch eine schwache Signalstärke an oder verlieren den Kontakt zum Satelliten vollständig. Befindet sich der Empfänger im Grenzbereich des Störsenders, kann es auch zu Positionsfehlern von mehreren hundert Metern und plötzlichen Änderungen der Geschwindigkeitsanzeige kommen. Das zumindest hat eine von der norwegischen Marine unterstützte Untersuchung gezeigt.

Solche Jammer sind vergleichsweise simpel aufgebaut und lassen sich, obwohl verboten, für rund 150 Euro im Onlinehandel bestellen. Die simpelsten Modelle werden in Zigarettenanzünder im Auto gesteckt und sollen das Tracking des Autos verhindern. Auch wenn diese Sender wenig Leistung und entsprechend wenig Reichweite haben, kommt es mitunter zu Nebenwirkungen. So sollen sie unter Londoner Taxifahrern beliebt sein, um die automatische Aufzeichnung der Arbeitszeiten zu verhindern. Dabei stören sie zuweilen auch die Geldautomaten. Denn diese nutzen das GPS-Signal, um die Uhrzeit von Transaktionen zu synchronisieren. Dieses Problem trat schon im Jahr 2007 während einer Marine-Übung vor San Diego auf. Dort wurde das GPS-Signal absichtlich gestört – mit der Folge, dass auch die Geldautomaten an Land und die Notruf-Pager der Ärzte ausgefallen waren.

Die Reichweite der Störsender hängt von der Sendeleistung und ihrer Position ab. Solange sie vom Boden aus auf Sendung gehen, reichen zivile Jammer kaum mehr als zwei Kilometer weit. Von Flugzeugen oder gar Satelliten aus eingesetzt, lassen sich wesentlich größere Bereiche stören; wozu militärische Systeme wie das russische "Zhitel" in der Lage sind, lässt sich nur vermuten. Verlässliche Angaben sind praktisch nicht zu finden, auch dazu nicht, welche Systeme genau zum Einsatz kommen könnten. Schätzungen gehen davon aus, dass "Zhitel" GPS-Signale in einem Umkreis von 20 bis 30 Kilometern stören kann. Berichte der OSZE zeigen, dass derartige Störsender bereits seit 2015 im Osten der Ukraine gesichtet wurden.

Mehr Satelliten sorgen kaum für mehr Sicherheit

Die meisten aktuellen Satelliten-Navigatoren nutzen inzwischen sowohl das amerikanischen GPS als auch das russische Glonass, sowie zum Teil das chinesische Beidou und Galileo. Solange keine Störsender in Betrieb sind, sorgt die Kombination der Systeme für eine höhere Positionsgenauigkeit, da mehr Satelliten ausgewertet werden können. Außerdem verspricht die Verwendung unterschiedlicher Systeme Schutz vor dem Abschalten eines Anbieters oder der absichtlichen Verfälschung der Signale. Für Störsender sind aber alle Systeme anfällig. Glonass ist in der Theorie ein klein wenig robuster, lässt sich aber ebenfalls leicht blockieren. Zudem dürfte die zivile Nutzung im Falle einer bewussten Navigations-Störung einfach deaktiviert werden.

Technisch anspruchsvoller als das simple Übertönen der Satelliten ist das Erzeugen gefälschter Signale, sogenanntes Spoofing. Dabei gaukelt der Störsender dem Navigationsgerät künstliche Satelliten mit sehr guter Signalstärke vor. Das Perfide dabei: Für den Anwender ist der Umstieg des Empfängers auf die künstlichen Satelliten kaum erkennbar, da weiterhin Positionen berechnet werden. Dafür lässt sich das Navigationsgerät vom Angreifer praktisch fernsteuern und gezielt vom Kurs abbringen. Wie das in der Praxis funktionieren kann, hat die Universität von Texas bereits im Jahr 2013 anhand einer Megayacht im Mittelmeer demonstriert. Berichten zufolge kam es auch 2017 während der in der Nähe stattfindenden russischen Militärübung „Zapad“ in Nord-Norwegen und Finnland zu verfälschten GPS-Anzeigen.

Rückkehr der terrestrischen Navigation

Die Gefahr von Störungen der satellitengestützten Navigationssysteme wird nicht nur in der Seefahrt seit Jahren diskutiert. An der Suche nach Alternativen ist unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) beteiligt. Gemeinsam mit Partnern aus Norwegen, Polen und Schweden wurde von 2017 bis 2021 ein Pilotversuch des sogenannten Range-Mode, oder R-Mode-Systems, auf der Ostsee durchgeführt. Die Idee dahinter: Man statte bereits vorhandene, landgestützte Korrektursender für das DGPS-System und AIS-Bodenstationen mit zusätzlicher Technik aus, sodass ein Signal zur Entfernungsmessung übertragen wird. Parallel dazu werden die Schiffe mit entsprechenden Empfangsanlagen zur Auswertung ausgerüstet. Je nach Frequenzbereich sollen sich damit Reichweiten zwischen 40 und 300 Kilometern erreichen lassen. Für eine Positionsbestimmung muss das Schiff mindestens vier Sendestationen gleichzeitig empfangen können, was laut der Studie auf den Hauptschifffahrtslinien der Ostsee kein großes Problem ist.

Die in den Versuchen ermittelte Positionsgenauigkeit lag zwischen 10 und 60 Metern und hängt unter anderem von den Wetterbedingungen und der Jahreszeit ab. Wann ein R-Mode-System zur Navigation genutzt werden könnte, ist allerdings unklar. Neben der technischen Umsetzung gibt bürokratische Hürden. Die verwendeten DGPS- und UKW-Sender gehören zur international einheitlichen Navigations-Infrastruktur. Jegliche Änderung oder Erweiterung der Anlagen muss von den Schifffahrts- und Luftfahrtorganisationen IMO und IALA abgesegnet werden. Ein komplizierter und langwieriger Prozess, daher geht man davon aus, dass die Standards frühestens 2027 festgelegt sind. Anschließend könnte der Aufbau des Systems starten.

Russland selbst setzt ebenfalls auf terrestrische Technik. "Chayka", "Möwe", nennt sich das russische Loran-Derivat. Das Funknavigations-System soll auf großen Teilen der Ostsee, im Westen Russlands bis nach Moskau und auf dem Schwarzen Meer verfügbar sein. Geeignete Empfänger, die auch zum amerikanischen eLoran passen, stellt unter anderem die niederländische Firma Reelektronika her. Die letzten Aktualisierungen der Firmen-Website stammen allerdings aus dem Jahr 2017. Nach einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur Tass soll dem Militär zudem bereits ein Nachfolgesystem mit dem Namen "Sprut-N1" zur Verfügung stehen.

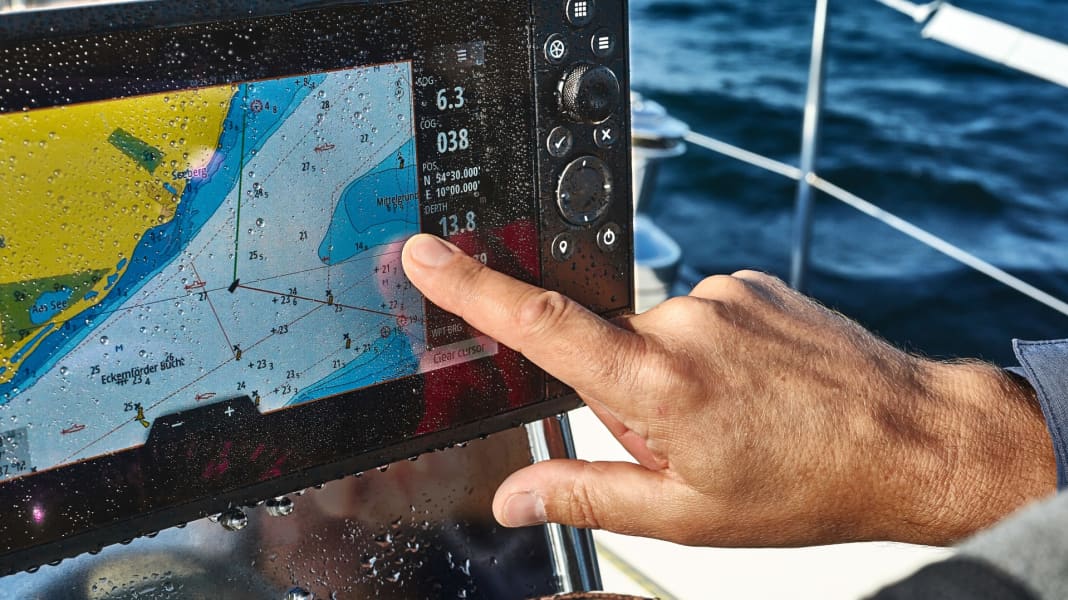

Für Segler hingegen bleibt nur der gute alte Sextant – oder womöglich terrestrische Navigation mit Fernglas, Kompass und Seekarte und Besteck.

Downloads:

Navigation: Sternenkunde (pdf), nur für Abonnenten

Navigation: Seekartensysteme (pdf), nur für Abonnenten

Weitere Artikel zur Navigation: