Meteorologia episodio 2: Come si formano le massime e le minime

- Parte 1: Le basi.Vento, pressione atmosferica, temperatura, umidità e altro ancora. Quali cambiamenti provocano questi parametri in combinazione

- Parte 2: Di alti e bassi. Quale influenza hanno le formazioni di pressione sullo sviluppo del vento, come si sviluppano e quali costellazioni possono essere pericolose per i naviganti in determinate circostanze.

- Parte 3: Rischi meteorologici. Nebbia o temporali, grandine o uragani: come i marinai possono riconoscere in anticipo i problemi imminenti. Inoltre: come gli effetti locali influenzano il tempo sul posto

- Parte 4: Pianificazione del percorso. Utilizzare le informazioni meteorologiche, i servizi speciali e le app per preparare in modo ottimale il proprio viaggio: come farlo e a cosa bisogna prestare attenzione quando lo si fa

Parte 2: Sotto pressione- di alti e bassi

di Sebastian Wache

Dopo le nozioni di base della prima parte, pensiamo ora a qualche dimensione più grande: questo testo si concentrerà sui sistemi di pressione nell'atmosfera. Ma prima di analizzarli, è necessario esaminare come, dove e perché si formano. Per farlo, stacchiamo la mente dalla Terra e immaginiamo di guardare il nostro pianeta dalla stazione spaziale ISS. Oltre all'ampia porzione blu degli oceani e alle aree terrestri scure, saltano subito all'occhio le numerose e grandi macchie bianche: le nuvole.

Ad un esame più attento, si possono persino riconoscere dei modelli chiari. All'altezza dell'equatore, ad esempio, c'è una vera e propria fascia di nubi che si estende per tutto il globo. In questa fascia, le nuvole appaiono spesso di un bianco molto luminoso. Questo perché nella regione equatoriale possono crescere molto in alto, fino al ghiaccio. Si tratta della forma più alta di nubi cumuliformi. Ne parleremo più avanti, quando parleremo del fronte freddo. Guardiamo prima un po' più a nord dallo spazio. Di solito si notano alcune nubi cumuliformi più piccole, spesso sciolte, finché non si raggiunge una latitudine di circa 30 gradi nord. Lì spesso scopriamo un'enorme area priva di nubi. Solo sulle zone d'acqua il cielo non è sempre completamente libero da nubi.

La causa di questo fenomeno: intorno ai 30 gradi nord, si verifica un processo di abbassamento dell'atmosfera: L'aria cade dall'alto verso il basso, riscaldandosi nel corso del processo in modo che le nuvole possano dissolversi di conseguenza. Ricordiamo il prima parte della serie meteo Una maggiore pressione genera calore, parola chiave pompa d'aria. Esiste un'ampia fascia di alta pressione alla latitudine, ad esempio l'Alta delle Azzorre.

Tuttavia, poiché le masse d'aria provenienti dall'alto devono andare da qualche parte al suolo, esse fluiscono dal centro dell'alta pressione. A questo proposito, abbiamo imparato che l'aria scorre sempre dall'alta alla bassa pressione. Ciò significa che l'aria si sposta dai 30 gradi nord e dall'alta pressione per tornare da dove è venuta: verso l'equatore e la depressione di bassa pressione. Questa è nota anche come zona di convergenza intra-tropicale.

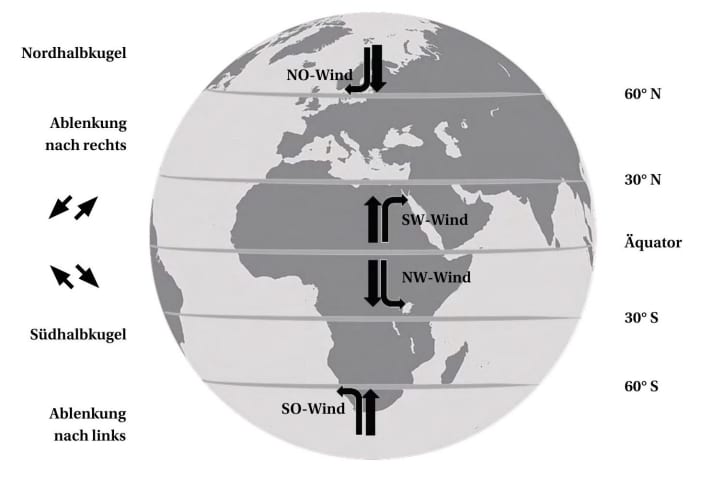

Gli spostamenti d'aria non sono altro che i famosi alisei. Essendo deviati verso destra a causa della rotazione terrestre, i venti non provengono direttamente da nord, ma piuttosto da nord-est. Gli alisei degli emisferi settentrionale e meridionale si incontrano quindi all'equatore.

Formazione di vento e nuvole

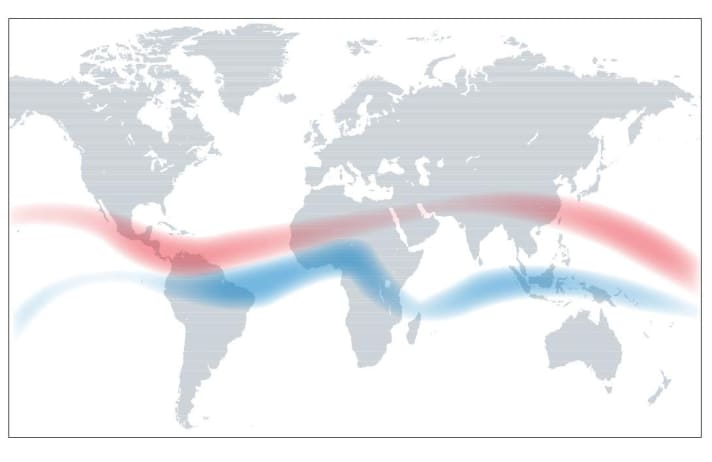

Oltre al forte sole, che riscalda l'aria in modo diretto e quindi molto forte, i venti convergenti favoriscono anche la formazione delle nuvole. I venti, inoltre, si annullano a vicenda, cosicché nella zona di i cosiddetti Doldrum (vedi sotto) molto superficiale vicino all'equatore. Questa circolazione al suolo da 30 gradi nord o sud verso l'equatore e viceversa, a un'altitudine di circa 18 chilometri dall'equatore a 30 gradi nord e sud, è nota come cella di Hadley.

Oltre a questa cella, ve ne sono altre due: la cella polare produce un flusso di vento dal polo a circa 60 gradi nord a livello del suolo e di nuovo in quota. Questa alta polare fredda può quindi trasportare masse d'aria più fredde verso il sud più caldo. Tra questa e la cella di Hadley, cioè tra i 30 e i 60 gradi nord, esiste anche la cella di Ferrel. È controllata esternamente dalle altre due ed è quindi una cella passiva. Tuttavia, è in gran parte responsabile del nostro tempo: spesso ci invia masse d'aria calda dalla fascia di alta pressione, che nel nostro caso è solitamente l'Alta delle Azzorre. Tuttavia, c'è un piccolo problema proprio all'altezza del Mare del Nord e del Mar Baltico: è qui che la cella di Ferrel incontra la cella polare. Ciò significa che l'aria calda proveniente da sud incontra l'aria fredda proveniente da nord. Le masse d'aria sono inizialmente separate l'una dall'altra da una barriera naturale. Questa barriera è chiamata confine della massa d'aria o fronte polare.

Tuttavia, l'aria calda è più leggera e può espandersi ulteriormente. L'aria fredda si comporta esattamente al contrario. Se ora saliamo di qualche livello nell'atmosfera, possiamo vedere che, ad esempio, le aree in cui misuriamo solo la pressione atmosferica di 500 hPa - o 300 hPa - si trovano ad altezze molto diverse nelle due masse d'aria. In Europa, le aree con una pressione dell'aria di 300 hPa vicino al confine della massa d'aria sul lato caldo si trovano a circa 10,2 chilometri sopra il livello del mare, mentre sul lato freddo sono solo 9,7 chilometri sopra il livello del mare. E molto vicine tra loro. C'è quindi un netto salto nel livello di pressione in quota. Anche questo deve essere equalizzato.

La corrente a getto

Il responsabile è un forte vento: la cosiddetta corrente a getto. È facile immaginare che questa fascia di vento, che serpeggia anche intorno a tutta la Terra, diventa più forte quando le differenze di temperatura sono maggiori. Allora l'espansione verso l'alto della colonna d'aria è anche più forte e quindi l'altezza dei livelli di pressione in un piccolo spazio.

Il fronte polare si trova quindi sempre al di sotto della corrente a getto. Ora c'è un fattore aggiuntivo, perché le masse d'aria sono ancora strettamente separate al fronte e non accadrebbe molto. Se deve accadere qualcosa, ad esempio un'attività meteorologica, il fronte polare deve spostarsi. Ciò avviene anche attraverso la forte fascia di vento in quota: in condizioni normali, il vento in questa fascia si muove da ovest verso est. Tuttavia, poiché l'intera colonna d'aria è interconnessa, i flussi intorno o sopra gli ostacoli al suolo - ad esempio le Montagne Rocciose, la Groenlandia o le montagne norvegesi - hanno un effetto sull'intero sistema. Gli ostacoli al suolo modificano quindi anche il comportamento del flusso della forte banda di vento in quota; la corrente a getto inizia a serpeggiare, cioè ad assumere una forma ondulata.

L'aria fredda può penetrare più a sud nelle regioni più calde e l'aria calda più a nord, dove è più fredda. Inoltre, questo comportamento del flusso fa sì che le masse d'aria si incurvino e vortichino. Lo vediamo spesso vicino all'Islanda: si forma una tipica bassa islandese.

Regola empirica per le aree a bassa pressione

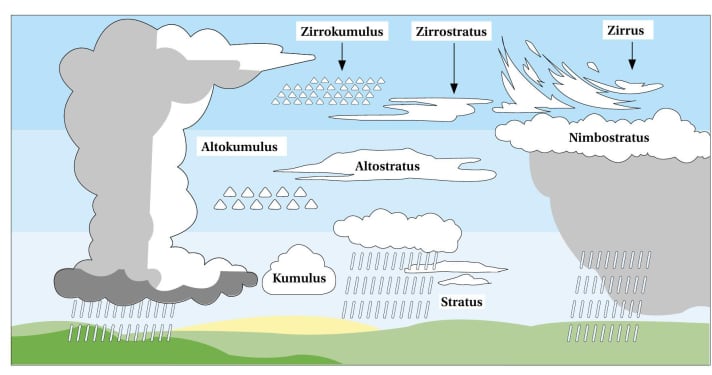

Ora mettete un pugno leggermente aperto davanti a voi in modo da poter tenere una bottiglia con il pollice rivolto verso l'alto. La cosiddetta regola della mano destra mostra come l'aria soffia intorno a un minimo nella nostra zona e dove l'aria fluisce al centro del nucleo del minimo. I venti antiorari si incontrano al centro e salgono verso l'alto. Tuttavia, le masse d'aria non si scontrano direttamente all'inizio, ma sono ancora separate l'una dall'altra a causa delle differenze di densità e di temperatura. Se un tale minimo si muove dall'Islanda verso il Mar Baltico, ad esempio, il vento sul suo fianco orientale soffia in direzione sud. L'aria calda viene trasportata verso nord. Inizialmente scivola lentamente sull'aria fredda che la precede. E porta con sé un po' più di umidità. Ciò provoca la formazione di nubi più alte. I cirri sono quindi tipici messaggeri di un fronte caldo. Poiché l'aria calda sostituisce gradualmente l'aria fredda al suolo, il processo di risalita continua verso il basso. Ciò significa che, dopo le nubi di ghiaccio in quota, si accumulano altre cosiddette nubi stratus, finché la copertura nuvolosa si chiude a circa due chilometri di altezza. A quel punto, di solito, al suolo fa sensibilmente più caldo: siamo nel cosiddetto settore caldo.

A seconda dell'estensione del settore, potrebbe poi essere caldo e soleggiato più a lungo. Tuttavia, un fronte freddo seguirà prima con lo stesso o forse più tardi con un'altra bassa pressione. Questo perché questo vortice di bassa pressione porta con sé anche masse d'aria fredda da nord. E questi sono di solito gli eventi più spettacolari del nostro tempo. Sappiamo che l'aria più calda può immagazzinare più umidità. Immaginiamo di avere una calda giornata estiva con 30 o più gradi centigradi. Se c'è anche una certa quantità di umidità nell'aria, allora non solo ci si sente umidi, ma c'è letteralmente "un temporale nell'aria".

Quando un fronte freddo incontra l'aria calda

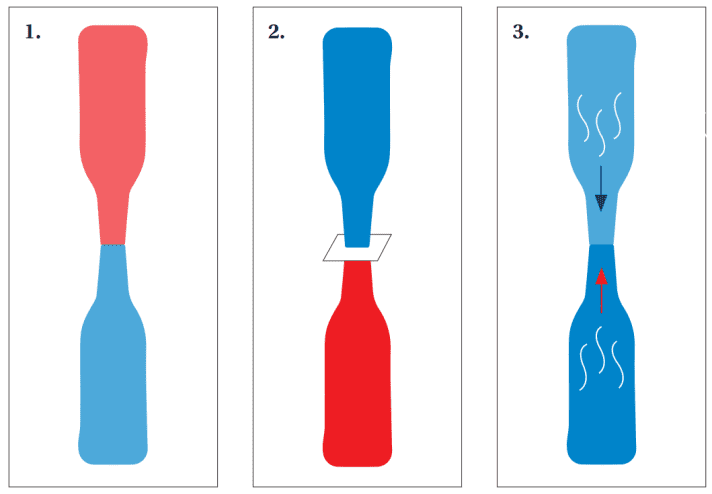

Quindi abbiamo molta energia nell'atmosfera. Ora abbiamo solo bisogno di un fiammifero per dare il via all'"esplosione". Se il fronte freddo si muove rapidamente da ovest, l'esplosione avviene di solito molto rapidamente. Questo perché l'aria fredda che segue il fronte non viene spinta solo a livello del suolo. Infatti, l'intera colonna d'aria è fredda. Il fronte freddo rotola nell'aria calda e umida come uno spazzaneve. L'attrito al suolo rallenta un po' il fronte. In questo modo, l'aria fredda si supera in quota e lì si sposta leggermente in avanti.

A questo punto si tratta di una cosiddetta stratificazione instabile in quota. Improvvisamente l'aria fredda si trova sopra l'aria ancora calda al suolo. La natura vuole riequilibrare la situazione e lo fa, ma lo fa in modo brusco! Il freddo sprofonda verso il basso e sposta il calore, che viene spinto verso l'alto a rotta di collo. Nel frattempo si raffredda, rilasciando vapore acqueo e creando nuvole. Poiché tutto avviene così rapidamente, le nuvole salgono come molle verso la parte ghiacciata dell'atmosfera. Al contrario del fronte caldo, in cui le nuvole si formano lentamente. Questa crescita verticale delle nuvole, nota anche come convezione, libera ulteriore energia dal pacco d'aria. Questa energia viene a sua volta utilizzata per far sì che alle nostre latitudini le nuvole possano accumularsi fino a un'altezza di dodici chilometri in estate.

Ma poi è finita. A questa altitudine inizia la stratosfera, dove l'ozono naturale assorbe molte radiazioni solari. Qui, uno strato caldo si trova sopra uno freddo. Questo è stabile e impedisce l'ulteriore crescita delle nuvole. A partire da un'altitudine di circa sette chilometri, ci troviamo già nella zona del ghiaccio. Lì, le nubi cumulonembi ghiacciate si estendono su tutti i lati. Si forma una vera e propria incudine di nubi da manuale. È anche questa formazione che porta forti piogge, grandine e temporali.

Ma torniamo all'immagine dello spazzaneve: se l'aria in quota precede quella al suolo, è comprensibile che si verifichi una certa rotazione. Una situazione che favorisce il cosiddetto gust roll, l'arcus cloud. Si tratta di un fenomeno molto suggestivo che spesso si estende per tutta la sua ampiezza e si distingue dal muro scuro dei temporali.

C'è già molta pressione all'interno, spesso prima che arrivi la pioggia. Ma la pioggia è di solito seguita da un altro vento forte, perché il cosiddetto raffreddamento per evaporazione gioca un ruolo anche all'interno di una nuvola. Tutti lo sanno quando escono dall'acqua dopo aver nuotato e soffia un vento leggero. Se non ci si asciuga in fretta, ci si raffredda rapidamente. Questo accade anche nella torre delle nuvole. Non solo piove, ma si raffredda anche. L'aria fredda, però, è più pesante e quindi si precipita letteralmente fuori dalle torri bianche a molla verso il suolo. Queste burrasche sono di solito il pericolo maggiore se non si riduce tempestivamente la superficie velica. La cosa positiva è che spesso i fronti freddi passano dopo soli 30 minuti a causa della velocità con cui si muovono. Dietro di loro, la temperatura si abbassa notevolmente. In estate, questo può portare a differenze di temperatura di 15 gradi Celsius in un breve lasso di tempo nello stesso luogo.

L'occlusione porta aria più fredda e acquazzoni

Il terzo fronte in un sistema di bassa pressione è l'occlusione. Si tratta di un fronte misto in cui i fronti caldi e freddi si sono già fusi. La bassa pressione non ha quindi contrasti di temperatura che interferiscono l'uno con l'altro, motivo per cui una bassa pressione di questo tipo non dura a lungo.

Tuttavia, questi tipi di fronti portano con sé anche il tempo. Di solito in modo simile ai fronti freddi, poiché l'aria dietro il fronte è spesso un po' più fredda di quella davanti. Anche in questo caso sono più probabili rovesci che piogge prolungate sulla terraferma.

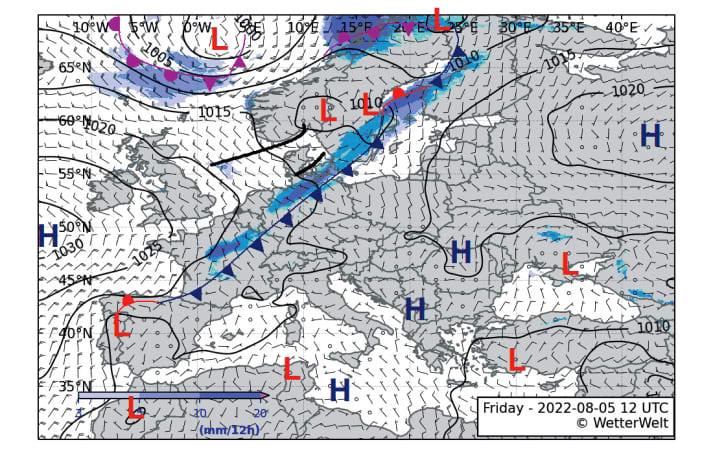

C'è poi un'altra linea che è sempre visibile sulle carte meteorologiche. Di solito è indicata in nero e si estende attraverso le isobare, le linee di uguale pressione atmosferica. Si tratta delle depressioni posteriori, cioè delle linee di depressione che si trovano sul retro dei minimi. Le masse d'aria di solito convergono anche lì, si sollevano - e sul lato occidentale e quindi freddo dei minimi. Queste linee e il tempo ad esse associato non devono quindi essere sottovalutati. In casi estremi, le depressioni possono portare tempo più severo di un fronte freddo o occluso precedente.

Il barometro è uno degli indicatori della possibilità che segua una depressione. Ad esempio, se non sale abbastanza dopo il passaggio di un fronte freddo, ma eventualmente scende di nuovo poco dopo, possiamo aspettarci un altro passaggio di pressione forte. Anche la direzione del vento può essere un indicatore: Idealmente, il vento dietro un minimo gira verso nord-ovest dopo tutti i fronti. Se non lo fa, o non lo fa completamente, ma addirittura torna a sud-ovest, anche questo indica il passaggio di una depressione.

Riassumiamo: Nella prima parte abbiamo imparato a conoscere i parametri di base e ora analizzeremo cosa costituiscono effettivamente le minime e le massime e come si sviluppano. Abbiamo anche parlato dei fronti e dei primi pericoli meteorologici, in particolare in relazione al fronte freddo. Ma questi non sono gli unici pericoli meteorologici che i velisti possono incontrare. Alcuni si verificano anche quando non c'è vento ed è completamente calmo. Altri pericoli sono localizzati e tendono a ripetersi regolarmente. E altri ancora sono da temere solo in determinati periodi dell'anno. Inoltre, anche costellazioni meteorologiche che hanno origine a migliaia di chilometri di distanza da noi possono raggiungerci e sconvolgere i nostri sistemi meteorologici sul Mare del Nord e sul Mar Baltico o nell'entroterra.

Questo è l'argomento della terza parte. Dopo aver esaminato il quadro generale, torneremo - almeno in parte - a una scala più piccola. Fino ad allora, è bene ricordare che il tempo meteorologico va sempre visto in modo globale. È caratterizzato da tre celle sia nell'emisfero settentrionale che in quello meridionale. La cella polare e quella di Ferrel si incontrano alle nostre latitudini. La zona in cui si incontrano le masse d'aria fredda e calda si chiama fronte polare; lungo di esso si formano aree di bassa pressione e sopra di esso si trova la corrente a getto globale. Le basse pressioni trasportano aria calda e fredda in particolare con i loro fronti.

Il Doldrums

La cosiddetta zona di convergenza intra-tropicale è una cintura di bassa pressione che corre una volta intorno alla terra all'altezza dell'equatore. In questa zona si incontrano gli alisei degli emisferi settentrionale e meridionale. Di conseguenza, di solito vi si trovano solo venti molto deboli. Tuttavia, questa zona si sposta con le stagioni. Nell'estate settentrionale o meridionale (vedi diagramma), la fascia si sposta, soprattutto sulla terraferma, in alcuni casi di dieci gradi a nord o a sud. Ci sono anche spostamenti sull'acqua. Questo influenza gli alisei. Se gli alisei di sud-est raggiungono l'emisfero settentrionale, vengono deviati verso destra e diventano venti di sud-ovest. Gli alisei di nord-est, invece, possono essere costretti ad attraversare l'equatore nell'estate meridionale e subire una deviazione verso sinistra. In questo caso soffiano da nord-ovest.

Attenzione al vento contro corrente

Con la direzione del vento si parla sempre della sua provenienza. Con la corrente d'acqua, invece, parliamo di dove sta andando. Quindi, se i dati GRIB mostrano gli stessi valori direzionali per il vento e la corrente, potremmo avere a che fare con una situazione di vento contro corrente pericolosa per i naviganti!

La forza di Coriolis

Si tratta di una cosiddetta forza apparente. Nessuno tira le masse d'aria in sé. Esse sono invece deviate esclusivamente dalla rotazione terrestre, poiché non sono direttamente collegate alla Terra. Come se non bastasse, la Terra ruota a velocità diverse. Più veloce all'equatore che ai poli, dove si trova l'asse di rotazione. Immaginate di essere seduti su una sedia girevole e di tenere per mano qualcuno. Voi girate intorno all'asse della sedia e la persona che vi tiene per mano corre intorno alla sedia a rotta di collo. Le masse d'aria provenienti da nord sono più lente della terra sotto di loro. Questo fa sì che la terra si allontani dall'aria, che viene deviata verso destra nell'emisfero settentrionale. Se l'aria proviene dall'equatore e scorre verso nord, porta con sé la velocità della latitudine zero e corre leggermente davanti alla terra più lenta, anch'essa con una deviazione verso destra. Nell'emisfero meridionale, invece, si sposta verso sinistra.

Scienza del cloud

I cirri si formano non solo quando il fronte caldo scivola verso l'alto e raggiunge la zona ghiacciata, ma anche quando le nubi di origine di un fronte freddo si formano in alto e congelano anch'esse in quota. I cirri sono spesso considerati forieri di fronti caldi. Tuttavia, se il vento d'alta quota un po' più forte dovesse portare i cirri di una nube cumulonembo di un fronte freddo così avanti da essere l'unico tipo di nube visibile a grande distanza, allora vale quanto segue: ci si può sbagliare sui cirri! Quindi non si sa ancora quale dei due fronti sta arrivando. È necessario osservare l'ulteriore andamento delle nubi. Se le nubi continuano ad accumularsi, la situazione rimane tranquilla e potrebbe piovere. Tuttavia, se iniziano a gonfiarsi, è opportuno prepararsi rapidamente al maltempo o addirittura ai temporali.

L'autore: Sebastian Wache

Sebastian Wache è un meteorologo qualificato; lavora come esperto di previsioni meteo marine e di itinerari meteorologici professionali, nonché come consulente per crociere e regate presso la Wetterwelt GmbH di Kiel. Trasmette regolarmente le sue conoscenze ai velisti in seminari e presenta anche le previsioni giornaliere per lo Schleswig-Holstein alla televisione NDR insieme al dottor Meeno Schrader. Wache è un appassionato velista e ama navigare nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.