Meteorologia episodio 1: Quali parametri influenzano il tempo per i naviganti

YACHT-Redaktion

· 08.09.2022

In questa serie:

- Parte 1: le basi.Vento, pressione atmosferica, temperatura, umidità e altro ancora. Quali cambiamenti provocano questi parametri in combinazione

- Parte 2: Di alti e bassi. Quale influenza hanno le formazioni di pressione sullo sviluppo del vento, come si sviluppano e quali costellazioni possono essere pericolose per i naviganti in determinate circostanze.

- Parte 3: Rischi meteorologici. Nebbia o temporali, grandine o uragani: come i marinai possono riconoscere in anticipo i problemi imminenti. Inoltre: come gli effetti locali influenzano il tempo sul posto

- Parte 4: Pianificazione del percorso. Utilizzare le informazioni meteo, i servizi speciali e le app per preparare al meglio il proprio viaggio: come fare e a cosa prestare attenzione il più possibile

Di Sebastian Wache

Parte 1: le basi

Tutti parlano del tempo per i velisti, e tutti sanno che è meglio così. Inoltre, le previsioni del tempo non sono mai corrette, o se lo sono, lo sono al massimo per i tre giorni successivi. Questi sono i pregiudizi comuni. Certo, nessuno può garantire previsioni accurate al cento per cento. Tuttavia, studiare il meteo è divertente, nonostante tutte le incertezze del caso. Non è necessario aver studiato meteorologia per farlo. Anche i non addetti ai lavori possono sviluppare un'ottima conoscenza dei vari parametri e delle peculiarità del tempo e dei modelli utilizzati per calcolarlo. Se investite un po' di tempo, ad esempio, imparerete rapidamente a interpretare le diverse previsioni in modo da non avere brutte sorprese in mare. Non doversi più trovare di fronte a sviluppi imprevisti di vento e precipitazioni è possibile al giorno d'oggi, grazie alla tecnologia moderna e a Internet con i suoi canali di comunicazione veloci!

Prima di tuffarsi a capofitto nel mondo dei dati di misurazione e delle carte meteorologiche colorate, è bene dare un'occhiata alle basi. Alcune persone possono ancora conoscere alcune cose grazie alla patente nautica o ai corsi di vela. Altri, invece, potrebbero essere completamente a digiuno di conoscenze meteorologiche, anche se navigano da tempo. Per questo motivo, questa serie di quattro parti sulla meteorologia ha lo scopo di gettare le basi delle conoscenze meteorologiche su cui tutti possono costruire.

Tempo, meteo e clima

Cominciamo con i diversi parametri meteorologici per i velisti che influenzano il vento e le precipitazioni. Ma prima dobbiamo chiarire che cos'è il tempo atmosferico. Fondamentalmente, il termine non si riferisce ad altro che allo stato fisico attuale dell'atmosfera. Mentre leggete questo articolo, perché non alzate un attimo la testa e guardate fuori dalla finestra o dal pozzetto? Quello che vedete ora è il tempo atmosferico e quindi lo stato attuale dell'atmosfera intorno a voi.

Se un certo tipo di tempo, tipico della stagione, può durare per diversi giorni - ad esempio una giornata di nebbia in autunno o un periodo di caldo in estate - allora si parla di meteo. Il terzo termine è clima. Riflette le statistiche degli eventi meteorologici degli ultimi 30 anni o più. Quindi, se sentite dire che il mese scorso è stato più caldo di 1,5 gradi o più umido del 150%, questo si basa su un periodo di riferimento climatico di 30 anni. Queste statistiche, che definiscono determinate norme meteorologiche, possono essere utilizzate per determinare la misura in cui lo stato attuale dell'atmosfera si discosta dallo "stato normale".

Ma torniamo al meteo, cioè agli eventi che si verificano ogni giorno sopra le nostre teste. Partiamo dal primo parametro: la temperatura. Tutti sanno come si misura: con un termometro. Anche l'unità di misura è nota: Gradi Celsius. Tuttavia, questo non vale per tutto il mondo, perché negli Stati Uniti si usano i gradi Fahrenheit. Lì, ad esempio, 32 gradi Fahrenheit corrispondono a zero gradi Celsius, 68 gradi Fahrenheit a 20 gradi Celsius. E per finire, l'unità scientificamente corretta per la temperatura è il Kelvin. Molto confuso, quindi atteniamoci all'unità di misura tangibile e familiare del signor Celsius.

Cosa dice la temperatura

La temperatura, in qualsiasi unità di misura, è una misura di quanto un oggetto sia freddo o caldo. Per noi meteorologi, questo oggetto è l'aria, o meglio una particella d'aria. Questo perché consideriamo sempre un volume standard di un metro cubo d'aria, cioè una scatola piena d'aria, lunga, alta e larga un metro. A seconda del riscaldamento o del raffreddamento, questo pacco d'aria può essere più caldo o più freddo. Per ottenere una comparabilità delle misurazioni, si utilizzano le cosiddette capanne meteorologiche o termiche. Si tratta di box di misurazione installati a due metri dal suolo e contenenti vari strumenti di misurazione. Uno di questi è il termometro.

Per evitare che una scatola di misurazione di questo tipo si riscaldi eccessivamente al sole e per garantire che l'aria scorra sempre al suo interno, è dipinta di bianco e dotata di feritoie su tutti i lati. In questo modo si garantisce che la temperatura dell'ombra sia sempre misurata. L'installazione ad un'altezza di due metri ha anche lo scopo di evitare influenze dal terreno, come l'irraggiamento termico. Le temperature che si sentono nei bollettini meteo o si vedono in un'app meteo sono quindi valori per un'altezza di due metri.

Interazione tra temperatura, aria e vapore acqueo

La temperatura svolge un ruolo molto importante in meteorologia, soprattutto per la proprietà dell'aria fredda di avere una densità maggiore rispetto a quella dell'aria più calda. L'aria fredda è quindi anche più pesante. Molte persone lo sanno per esperienza personale: se in inverno si apre la finestra di una stanza riscaldata per far entrare aria fresca, questa si raffredda rapidamente, a partire dai piedi.

L'aria fredda si raccoglie quindi al suolo. Questo può essere dimostrato in modo impressionante con un gagliardetto o uno striscione. Basta tenerlo in cima alla finestra quando si arieggia la stanza in inverno e poi in basso. Il gagliardetto soffia in due direzioni diverse: dalla finestra in alto e nella stanza in basso. In questo modo, le masse d'aria fredda e calda circolano separatamente.

Ma la temperatura ha anche altre proprietà. Se prendiamo di nuovo il nostro pacco d'aria, non solo può essere più caldo o più freddo, ma possiamo anche immettere vapore acqueo nel pacco. Sulla terra l'acqua esiste in tre stati di aggregazione: liquido, solido e gassoso. Il vapore invisibile, in particolare, si trova ovunque, anche nei deserti più aridi del nostro pianeta. Tuttavia, la quantità di vapore a volte varia notevolmente a seconda della stagione e della regione. Ed è qui che entra in gioco la temperatura. Più una particella d'aria è calda, più vapore acqueo, cioè umidità, può assorbire. La misura corrispondente è l'umidità assoluta. Indica quanti grammi di vapore acqueo ci sono in un metro cubo d'aria. Un'altra misura più familiare alla maggior parte dei naviganti è l'umidità relativa, espressa in percentuale.

Alcuni hanno anche un igrometro appeso alla paratia della cabina, che indica quanto è umido sottocoperta. Gli igrometri più precisi sono ancora dotati di crine di cavallo. Se il crine è bagnato, si espande. Quando sono asciutti, si contraggono di nuovo. Una lancetta collegata al crine oscilla in una direzione o nell'altra a seconda dell'umidità ambientale. Spesso viene impostata su un'umidità del 60 o 70 percento, ad esempio.

In parole povere, questa cifra indica la percentuale di vapore acqueo contenuta nel pacchetto d'aria rispetto al 100% che potrebbe entrarvi fino a riempirlo. Il pacchetto non può contenere una quantità infinita di vapore acqueo. Esiste invece un cosiddetto limite di saturazione, pari al 100%. Con un'umidità relativa del 60% ci sarebbe ancora spazio, ma non al 100%. Se si desidera ancora una maggiore quantità di vapore nella confezione, l'unico modo per farlo è renderla più calda.

L'aria più calda può assorbire più umidità. Si può immaginare un po' come una spugna: Assorbe acqua e ad un certo punto, quando è piena, l'acqua gocciola fuori. Il pacchetto di aria più calda rappresenta ora una spugna più grande. Può contenere più vapore. Al contrario, il pacchetto d'aria deve rilasciare nuovamente l'umidità non appena l'aria si raffredda, altrimenti la spugna diventa più piccola. In questo caso, si raggiunge il cosiddetto punto di rugiada. Questa è la temperatura a cui devo raffreddare l'aria affinché il vapore acqueo diventi liquido e quindi visibile anche a noi umani: sotto forma di nuvole. Queste non sono altro che vapore acqueo reso visibile dal raffreddamento dell'aria attraverso un processo specifico. Questi processi avvengono ogni giorno e quasi ovunque nel mondo.

In questo contesto, è anche importante conoscere il rapporto in cui le masse d'aria calda e fredda possono assorbire l'umidità. Perché questo non avviene in modo uniforme. L'aria più calda assorbe molto più vapore acqueo di quella più fredda. Un esempio: Un pacco d'aria con una temperatura di 15 gradi Celsius può contenere al massimo 12,8 grammi di vapore acqueo. Se la temperatura sale a 30 gradi Celsius, sono già 30,3 grammi. Per ogni grado Celsius in più, circa il sette per cento in più di vapore acqueo può entrare nel pacco.

Poiché il vapore acqueo è anche una fonte di energia nell'atmosfera, tutti possono immaginare cosa significhi se questa energia viene rilasciata durante i processi di raffreddamento: Sono imminenti forti tempeste. Maggiori informazioni nelle prossime puntate.

Pressione atmosferica e vento

Vediamo altri due parametri: la pressione dell'aria e il vento. La pressione atmosferica è quella che si sprigiona dall'intera colonna d'aria sopra di noi ed esercita una pressione su ogni particella e atomo, compresi noi esseri umani. In media, la pressione sulla Terra è di circa 1.013,25 ettopascal o millibar. Ciò corrisponde a un peso di 10.000 chilogrammi che preme su una superficie di un metro quadrato. Se si fa un'escursione in montagna, si lascia una certa percentuale dell'intera atmosfera sotto di sé, quindi si ha una minore quantità di particelle d'aria dalla colonna d'aria rimanente sopra la testa. La pressione dell'aria si abbassa quindi. Quando si fa un'immersione, invece, la pressione dell'acqua si aggiunge a quella atmosferica. La pressione aumenta molto di più.

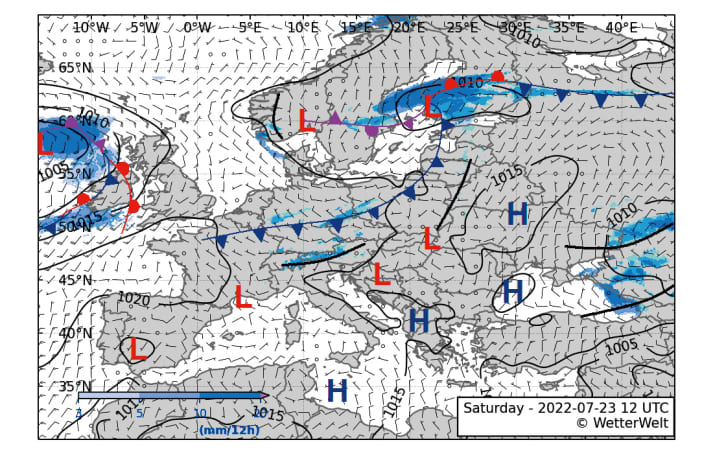

Ma torniamo al parametro che ci interessa come marinai, la pressione al suolo. È soggetta a fluttuazioni giornaliere e quindi non è mai la stessa. Almeno non ovunque. Ovunque venga misurato lo stesso valore, noi meteorologi possiamo tracciare delle linee che collegano i relativi punti di misurazione. Il risultato sono le famose mappe della pressione al suolo. Esse mostrano dove la pressione dell'aria è più alta sulla terra e dove è più bassa. A questo punto, però, è necessaria una visualizzazione spaziale. Questo perché le masse d'aria non solo fluiscono orizzontalmente, ma sono anche costrette a salire e scendere. Una forte discesa può essere vista nel centro di pressione di un'alta, mentre un forte flusso verso l'alto può essere visto nel nucleo di una bassa.

Nelle massime, quindi, più massa d'aria preme al suolo dall'alto. Alle nostre latitudini, di solito hanno valori al suolo compresi tra 1.020 e 1.035 hPa. Un'alta particolarmente pronunciata può talvolta raggiungere i 1.050 hPa. Le minime poco profonde, invece, sono solitamente comprese tra 1.000 e 1.010 hPa. Quelli più forti raggiungono pressioni atmosferiche inferiori, fino a 975 hPa in questo Paese. Sull'Atlantico, nei minimi degli uragani o nel nucleo delle tempeste tropicali, le pressioni al centro possono addirittura scendere sotto i 920 hPa.

Le stazioni meteorologiche misurano sempre la pressione locale utilizzando un barometro. Una stazione di montagna, ad esempio, registra sempre una pressione atmosferica più bassa rispetto a una stazione al livello del mare. Tuttavia, per poter confrontare i due valori alla fine e tracciarli su una mappa della pressione al suolo, essi vengono calcolati fino al livello del mare utilizzando delle formule. In questo modo è possibile lavorare anche con misurazioni in regioni lontane dal mare. Sono proprio queste mappe meteorologiche a fornirci importanti informazioni, soprattutto sul vento, il nostro parametro finale.

Come nasce il vento

In termini fisici, il vento è il movimento dell'aria. Ma come si muove l'aria? Per questo abbiamo bisogno di pressione o, meglio, di opposti di pressione. Prendiamo una pompa d'aria, premiamo il pistone verso il basso e spingiamo l'aria contenuta in uno pneumatico. In questo modo creiamo una sovrapressione, l'aria fluisce nell'area con una pressione minore. Si noterà anche che la pompa si scalda. Una maggiore pressione genera quindi anche calore. I meteorologi chiamano questa zona alta pressione. Se il nostro pneumatico è ora pieno, abbiamo i nostri opposti: alta pressione nel pneumatico e bassa pressione nell'ambiente circostante. Se ora apriamo la valvola, l'aria fluisce nuovamente dal valore alto a quello basso, ma questa volta fuori dal pneumatico. In questo contesto si parla di equalizzazione della pressione, che crea vento. Inoltre, la rapida riduzione della pressione nel pneumatico provoca il raffreddamento dell'aria; in termini meteorologici, si tratta di un'area di bassa pressione.

Funziona esattamente allo stesso modo con le strutture atmosferiche: Il vento soffia sempre dall'area di alta pressione a quella di bassa pressione sulla terra. Ciò significa che un'alta riempie sempre una bassa che si è formata. E: più forti sono i contrasti di pressione, cioè la pressione al centro dell'alta rispetto a quella nel nucleo della bassa, più forte è l'equalizzazione. Una bassa con una pressione al centro di 975 hPa porta quindi più vento di una con soli 1.010 hPa. Poiché l'atmosfera non ama affatto i contrasti, ma ha sempre bisogno di armonia, i contrasti di pressione, ma anche di temperatura, ad esempio, sono costantemente equalizzati.

Il vento viene determinato nelle stazioni meteorologiche in campo aperto a un'altezza di dieci metri dal suolo, per garantire un afflusso pulito ed evitare influenze ambientali. Se si lavora come velista con i dati del vento in un'app o con i cosiddetti dati grib, anche queste previsioni fanno sempre riferimento a questo "vento a dieci metri". A terra, ad esempio, l'attrito può portare a risultati diversi nello stesso momento, che potrebbero non corrispondere più completamente alle previsioni. È necessario tenerlo sempre presente.

Direzione e velocità del vento

Infine, arriviamo alle unità: La direzione del vento è chiara. È suddivisa e visualizzata nella rosa dei venti da zero a 360 gradi con incrementi di dieci gradi. Le direzioni cardinali nord, sud, est e ovest e le direzioni intermedie, come nord-ovest o sud-est, sono talvolta più comuni. Tuttavia, i gradi sono più precisi.

Lo stesso vale per la velocità: le classificazioni piuttosto imprecise del signor Beaufort sono più comuni, a partire da forza del vento zero (calma) fino a un massimo di dodici (burrasca). Al contrario, i nodi sono sempre più utilizzati. Sono più precisi e sono anche incorporati nella scala Beaufort. Ad esempio, quattro Beaufort corrispondono a valori compresi tra undici e 16 nodi. L'unità di misura standard mondiale per la velocità del vento è invece il metro al secondo (m/s). Inoltre, non è del tutto sconosciuta ai velisti. È particolarmente diffusa in Danimarca, poiché l'Istituto meteorologico danese (DMI) l'ha scelta come unità di misura vincolante. Tuttavia, questo non è un problema. Se avete in mente la tabella Beaufort/nodi, potete facilmente convertire i metri al secondo in nodi. Come regola empirica, moltiplicate i m/s per due e otterrete i nodi. Se ora raddoppiate i nodi, otterrete i chilometri all'ora.

È anche possibile convertire da nodi a Beaufort - aggiungendo cinque ai nodi e dividendo il risultato per cinque - anche se in modo piuttosto approssimativo. Il modo più semplice, tuttavia, è quello di memorizzare la tabella Beaufort/nodi o di appenderla in cabina di pilotaggio per poterla consultare in futuro.

Questo per quanto riguarda le basi dei parametri meteorologici, che sono anche i parametri più importanti per un modello meteorologico e per le sue previsioni specifiche. Va notato che l'aria calda è più leggera di quella fredda e può anche assorbire più umidità. Se l'aria si raffredda fino a raggiungere il cosiddetto punto di rugiada, l'acqua cade dal pacco d'aria e diventa visibile sotto forma di nuvole. Un'altra cosa importante: la pressione dell'aria diminuisce con l'aumentare dell'altitudine e il vento soffia sempre dall'alta alla bassa pressione, cioè dalle zone di alta pressione a quelle di bassa pressione.

Ma prima di tutto, congratulazioni a voi! Avete appena completato mezzo corso di meteorologia in fast-forward. Almeno i quattro parametri fondamentali sono stati trattati e con essi i processi fisici più importanti che servono da base per la seconda parte. Per il momento possiamo ignorare alcuni processi micrometeorologici e alcuni altri parametri che hanno anch'essi un effetto sull'atmosfera. Per una comprensione semplice e rapida di ciò che accade ogni giorno lassù sopra le nostre teste, quanto descritto finora è sufficiente.

Nella prossima puntata esamineremo le formazioni di pressione e i fronti associati. In particolare, molti dei processi fisici discussi avvengono contemporaneamente ai fronti di minimo. È proprio questa miscela di parametri e le loro interazioni che possono rendere le cose eccitanti. I fronti freddi, ad esempio, sono temuti da molti marinai. Non c'è da stupirsi, perché mettono in movimento l'atmosfera. Dal punto di vista del meteorologo, tuttavia, è proprio questo il momento in cui il tempo diventa davvero interessante. Se si riesce a vedere attraverso i processi, questi perdono rapidamente il loro terrore anche per i naviganti.

L'autore

Sebastian Wache è un meteorologo qualificato; lavora come esperto di previsioni meteorologiche marine e di itinerari meteorologici professionali, nonché come consulente per crociere e regate presso la Wetterwelt GmbH di Kiel. Trasmette regolarmente le sue conoscenze ai velisti in seminari e presenta anche le previsioni giornaliere per lo Schleswig-Holstein alla televisione NDR insieme al dottor Meeno Schrader. Wache è un appassionato velista e ama navigare nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.