Trasmettitori di emergenza: Dare l'allarme, cercare e trovare - una panoramica del sistema

Hauke Schmidt

· 08.04.2024

Tutti i contenuti di questo speciale sulla sicurezza:

- Addestramento alla sopravvivenza in mare per le emergenze

- Corde elastiche: La corretta gestione delle linee di vita

- Giubbotti di salvataggio: 24 giubbotti di salvataggio automatici in un ampio test di confronto (150N e 275N)

- Trasmettitori di emergenza - allerta, ricerca e ritrovamento, una panoramica del sistema

- Dovreste padroneggiare queste manovre MOB!

- Tornare a bordo con i trucchi e gli ausili professionali per il recupero

- Controllo di sicurezza: l'ispezione salva la vita

- Prepararsi all'emergenza: 6 liste di controllo per 6 scenari

Che si tratti di un equipaggio piccolo o numeroso, una persona fuori bordo è sempre una grave emergenza. Se anche voi avete sperimentato quanto velocemente una persona finita in mare si perda di vista e quanto sia difficile ritrovarla, si pone la questione degli ausili tecnici.

Esistono fondamentalmente due classi di prodotti: Dispositivi di allarme che avvisano l'equipaggio che qualcuno non è più a bordo e dispositivi che supportano attivamente il processo di recupero.

Leggi anche:

I vari canali di allarme

Nel sistema AIS (verde), i dati di posizione vengono costantemente trasmessi direttamente a tutte le navi nel raggio d'azione. Solo se è disponibile il DSC (giallo) viene inviato un avviso diretto al centro di controllo a terra. Il sistema Cospas-Sarsat (rosso) raggiunge una copertura mondiale attraverso una lunga catena di segnalazione: dal satellite alla stazione di terra, quindi al centro di coordinamento dei soccorsi. Quest'ultimo elabora il caso e contatta i veicoli idonei all'assistenza.

Semplice rilevatore MOB

Il primo gruppo è relativamente semplice. Ogni persona a bordo porta con sé un piccolo trasmettitore, di solito simile a un orologio da polso. Un ricevitore installato a bordo ne analizza i segnali. Se il collegamento viene perso, scatta automaticamente un allarme. I trasmettitori sono noti come "tag".

I sistemi sono disponibili con un ricevitore autonomo a bordo, ad esempio quello di Nasa, o in combinazione con uno smartphone o un tablet, che assume il ruolo di ricevitore dell'orologio. I modelli attuali con questa tecnologia sono prodotti da Olas. I tag funzionano con il Bluetooth e contattano lo smartphone o il tablet a intervalli regolari. Se questo messaggio di stato non viene ricevuto per più di qualche secondo, l'app emette un allarme. Inoltre, ricorda la posizione GPS dell'utente. La direzione e la distanza da questa posizione sono visualizzate sul display.

A una velocità di sei nodi, nel peggiore dei casi una barca a vela copre una distanza di 50 metri tra l'evento MOB e l'attivazione dell'allarme. Lo scarto tra la posizione della persona finita in mare e quella memorizzata dalla stazione di base è quindi altrettanto grande, il che rende difficile ritrovarla in caso di onde e tempo incerto o di notte.

Inoltre, i sistemi sono adatti solo per dare l'allarme sulla propria imbarcazione: le imbarcazioni vicine non vengono avvisate. Anche l'utilità del sistema per la ricerca della vittima è limitata, poiché il sistema memorizza solo la posizione dell'incidente. La deriva causata dal vento e dalla corrente non può essere rilevata.

Vantaggi:

- Allarme sicuro per l'equipaggio

- Bassi costi di acquisizione

- Piccolo e maneggevole

Svantaggi:

- Nessuna posizione attuale

- Allarme solo sulla propria nave

- Avvisi solo finché lo smartphone o il ricevitore è in funzione

Gamma:

- Distanza ravvicinata intorno alla nave

Costo per persona:

- A partire da 70 euro

Sistemi AIS MOB

La seconda classe di dispositivi è costituita da trasmettitori AIS MOB, segnalatori AIS sart, epirb e PLB. Questi dispositivi si attivano solo quando si verifica l'incidente. Con i sistemi AIS, la persona finita in mare diventa tecnicamente una "barca" e trasmette la sua posizione come record di dati.

Tutti i dispositivi di navigazione che ricevono questo set di dati riportano la posizione del naufrago. La portata dipende dall'altezza dell'antenna ed è compresa tra le 4 e le 25 miglia nautiche.

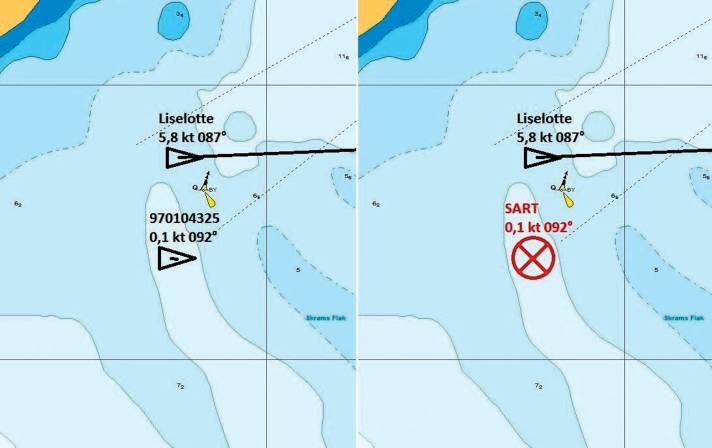

I segnali di soccorso non erano originariamente definiti nell'AIS, ma sono stati integrati solo successivamente. Per garantire la compatibilità con le vecchie apparecchiature AIS, non esiste un set di dati separato per i segnali di soccorso; ai trasmettitori viene invece assegnato un MMSI speciale che inizia con le cifre 97. Sui vecchi plotter, possono quindi essere visualizzati come nave anziché come emergenza. Sui vecchi plotter, quindi, possono essere visualizzati come nave anziché come emergenza.

I trasmettitori di emergenza AIS sono disponibili come AIS-MOB e AIS-Sart. Sart è l'acronimo di Search and Rescue Radar Transponder; di solito vengono attivati manualmente e sono destinati alla zattera di salvataggio, motivo per cui sono più grandi e progettati per lunghi tempi di funzionamento. Gli AIS-Sart non sono adatti per essere portati comodamente con sé.

A questo scopo si possono utilizzare i MOB AIS compatti. Quasi sempre possono essere attivati manualmente o automaticamente. A seconda del modello, quest'ultimo viene attivato dal contatto prolungato con l'acqua o meccanicamente quando vengono gonfiati i giubbotti di salvataggio automatici.

Tuttavia, i MOB AIS non fanno parte del sistema radio globale di soccorso e sicurezza marittima GMDSS; non sono registrati a un proprietario o a un'imbarcazione. La loro attivazione fa scattare diversi allarmi, ma non necessariamente un'operazione di salvataggio. Solo il produttore può essere identificato tramite l'MMSI.

Vantaggi:

- Posizione corrente costante

- Segnalazione di tutte le imbarcazioni dotate di AIS nell'area di ricezione

Svantaggi:

- Non è chiaro chi risponda all'allarme.

- Sostituzione della batteria solitamente solo da parte del produttore

Gamma:

- Fino a 6 nm dalle navi, fino a 15 nm dalle stazioni radio costiere

Costo per persona:

- a partire da 200 euro

Sistema AIS MOB con DSC

Se si vuole garantire che la catena di salvataggio venga attivata, è necessario utilizzare un dispositivo con una funzione DSC aggiuntiva; in questo modo, dopo l'allarme AIS viene inviata una chiamata di emergenza via radio VHF DSC, a seconda del dispositivo, nel cosiddetto circuito chiuso solo agli MMSI preimpostati, ad esempio la propria nave, o anche nel circuito aperto, cioè a tutte le stazioni radio. Questo allarme viene ricevuto anche dal centro di coordinamento dei soccorsi e deve essere confermato da quest'ultimo.

A partire dal 2025, solo i dispositivi che dispongono anche di un ricevitore DSC per ricevere la conferma potranno operare in circuito aperto. I MOB AIS di classe M soddisfano questo requisito. Effetto collaterale del ricevitore: la persona che galleggia in acqua riceve un feedback quando qualcuno ha risposto alla richiesta di soccorso.

Tutti i trasmettitori di soccorso AIS sono dotati di una funzione di test, ma si consiglia di usarli con cautela: L'elettronica di navigazione comunemente utilizzata per le imbarcazioni da diporto distingue chiaramente un messaggio di prova da un vero allarme e lo visualizza di conseguenza. Tuttavia, i centri di controllo del soccorso e la navigazione commerciale utilizzano talvolta software che non sono in grado di distinguere tra un test e un'emergenza perché questa funzione non è definita negli standard. Per la gioia di chi è di guardia, si attiva un allarme acuto.

Vantaggi:

- Attivazione della catena di soccorso GMDSS tramite DSC

- Posizione corrente costante

- Segnalazione di tutte le imbarcazioni dotate di AIS nell'area di ricezione

- Allertare il proprio yacht

- Feedback che l'allarme è stato riconosciuto

Svantaggi:

- Non è chiaro chi risponda all'allarme.

- Sostituzione della batteria solitamente solo da parte del produttore

Gamma:

- Fino a 6 nm verso le navi, fino a 15 nm verso le stazioni radio costiere

Costo per persona:

- a partire da 200 euro

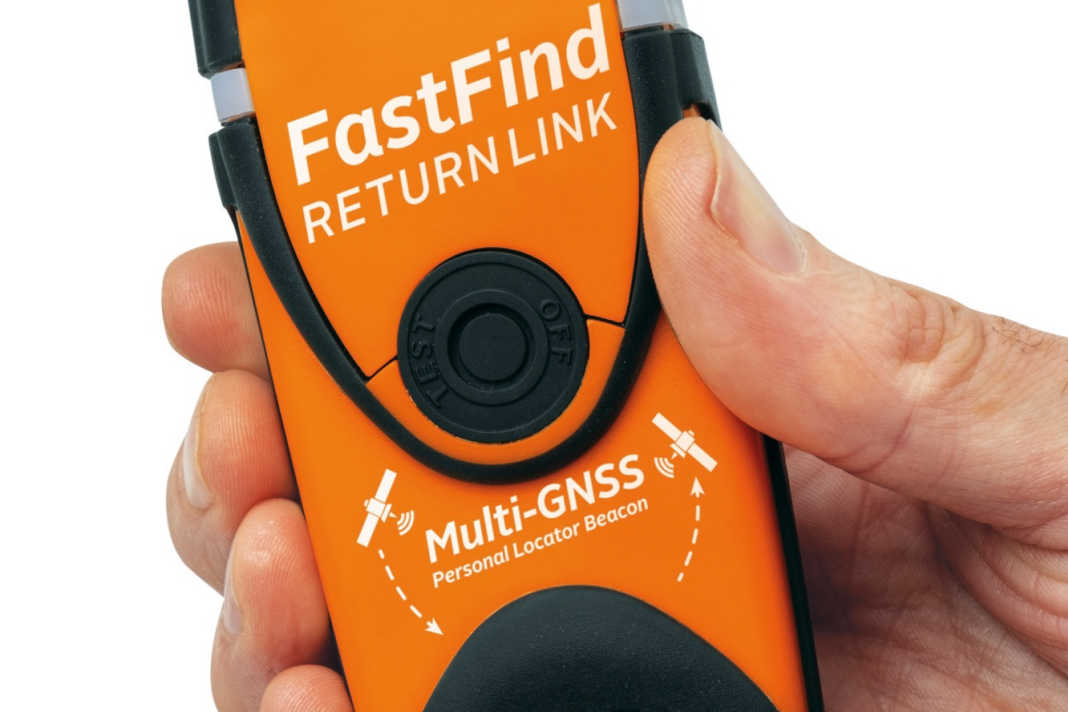

Epirb e PLB

Anche i radiofari di segnalazione di posizione di emergenza (Epirb) sono destinati alle navi o alle zattere di salvataggio e trasmettono via satellite il messaggio di soccorso con le informazioni sulla posizione al centro di coordinamento dei soccorsi. Pertanto, attivano sempre un'operazione di salvataggio coordinata da terra. Come versione più piccola per il giubbotto di salvataggio, i radiofari di emergenza sono chiamati Personal Locator Beacon o PLB.

Entrambi funzionano con il sistema Cospas-Sarsat. Qui si entra in un mondo completamente diverso: a differenza dell'AIS-MOB, lo scopo non è quello di rivolgersi direttamente alle navi nelle vicinanze, ma di allertare il centro di coordinamento dei soccorsi responsabile (MRCC). Le navi che potrebbero essere d'aiuto vengono indirizzate specificamente dall'MRCC solo nella seconda fase e ricevono in questo modo le coordinate della persona da soccorrere.

Gli Epirb e i PLB inviano la loro identità e la posizione corrente al centro di controllo. Tuttavia, i veicoli presenti sul posto non possono ascoltare direttamente questo messaggio.

In orbita, Cospas-Sarsat è composto da tre strati di satelliti: Ad un'altitudine di 850 chilometri, cinque di essi passano sopra i poli e osservano il mondo a strisce, per così dire. In mare aperto, non è possibile mettersi in contatto con le stazioni di terra su lunghe distanze. I messaggi ricevuti devono essere immagazzinati temporaneamente, il che significa che possono impiegare fino a quattro ore per raggiungere il centro di controllo.

L'allerta tramite i sette satelliti geostazionari a 35.000 chilometri di altitudine e l'altra tecnologia Cospas-Sarsat, che vola sui satelliti GPS a 20.000 chilometri di altitudine, è più veloce, quasi istantanea. I piccoli PLB possono talvolta penetrare solo fino ai satelliti in orbita bassa. Tutti i trasmettitori satellitari devono essere registrati. In Germania, la registrazione avviene presso l'Agenzia federale delle reti.

L'MMSI rilasciato deve essere programmato nel trasmettitore di emergenza dal rivenditore. La registrazione personalizzata non è attualmente possibile in Germania; chi desidera utilizzare un PLB su una nave da noleggio, ad esempio, deve prendere le deviazioni attraverso l'Inghilterra e farlo registrare lì.

Faro di localizzazione personale (PLB)

Vantaggi:

- Attivazione della catena di salvataggio GMDSS

Svantaggi:

- Nessuna segnalazione diretta di navi nell'area di ricevimento

- Di solito non c'è attivazione automatica

- Sostituzione della batteria solitamente solo da parte del produttore

- Può essere registrato solo con una deviazione attraverso l'Inghilterra

Gamma:

- Funzione mondiale

Costo per persona:

- a partire da 400 euro

Radiofaro di segnalazione di posizione di emergenza (Epirb)

Vantaggi:

- Attivazione della catena di salvataggio GMDSS

- È possibile specificare le emergenze (incendio, perdita, furto) e trasmettere informazioni sulla situazione di emergenza.

Svantaggi:

- Nessuna segnalazione diretta di navi nell'area di ricezione (ad eccezione dei dispositivi combinati con AIS)

- Dispositivi di grandi dimensioni, senza uso personale o funzione MOB

Gamma:

- Funzione mondiale

Costo per persona:

- circa 1.000 euro

Tutti i contenuti di questo speciale sulla sicurezza:

- Addestramento alla sopravvivenza in mare per le emergenze

- Corde elastiche: La corretta gestione delle linee di vita

- Giubbotti di salvataggio: 24 giubbotti di salvataggio automatici in un ampio test di confronto (150N e 275N)

- Trasmettitori di emergenza - allerta, ricerca e ritrovamento, una panoramica del sistema

- Dovreste padroneggiare queste manovre MOB!

- Tornare a bordo con i trucchi e gli ausili professionali per il recupero

- Controllo di sicurezza: l'ispezione salva la vita

- Prepararsi all'emergenza: 6 liste di controllo per 6 scenari

Hauke Schmidt

Editore Test & Technology