Accident maritime: La BSU publie un rapport sur la tragédie de l'équipage du Silja

Dans cet article :

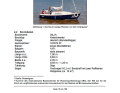

Le 26 août 2021 est une chaude journée d'été. Le soleil brille et, en fin d'après-midi, il fait encore agréablement 20 à 22 degrés Celsius sur la côte de la mer du Nord. La visibilité est bonne. Trois jeunes navigateurs, tous âgés d'une vingtaine d'années, sont en route sur le "Silja" de Juist vers Langeoog. Pendant toute une semaine, le trio navigue ensemble le long de la côte de la Frise orientale. L'application Windfinder avait prévu pour ce jour-là des vents du nord de 6, voire 7 Beaufort en rafales, et la quille en fibre de verre de sept mètres de long glisse sur l'eau à une vitesse de six bons nœuds. On navigue avec le premier ris, la voile d'avant n'est pas complètement déroulée. "Nous nous sommes bien amusés", se souvient la navigatrice. Et le skipper dit plus tard qu'il s'est senti "tout à fait en sécurité". Ce n'était pas la première fois qu'il naviguait dans la mer des Wadden. Et il avait le permis de conduire des bateaux de plaisance (SBF) en mer.

Pourtant, l'un des trois ne survivra pas à ce voyage. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Il est peu avant 18 heures lorsque le yacht chavire à marée basse au niveau de la barre située au sud de l'approche de la rade d'Accumer Ee. Tous les trois passent par-dessus bord. Une demi-heure plus tard, le "Silja" a coulé. Ce n'est qu'après que le skipper peut lancer un appel de détresse avec son smartphone étanche, avec la toute dernière réserve de la batterie du téléphone. Il n'y avait pas de radio à bord, pas de moyens de signalisation en mer non plus, pas de lignes de vie non plus.

Plusieurs bateaux et hélicoptères en mission de sauvetage

Un travail de longue haleine L'opération de sauvetage commence, quatre bateaux de la DGzRS et plusieurs hélicoptères sont impliqués. Pourtant, ce n'est que quatre heures plus tard, peu après le coucher du soleil, que deux des trois membres de l'équipage sont découverts et récupérés par un hélicoptère. Pour le troisième plaisancier, toute aide est trop tardive : en essayant de le hisser dans un bateau, il coule sous leurs yeux "comme une pierre" au fond de la mer, racontent les sauveteurs en mer. Il était probablement déjà noyé à ce moment-là - et ce malgré son gilet de sauvetage.

Le Bureau fédéral d'enquête sur les accidents de mer publie un rapport

Le Bureau fédéral d'enquête sur les accidents de mer (BSU) a mené une enquête approfondie sur cette tragédie et vient de publier un rapport de près de 140 pages. Normalement, les accidents de mer impliquant des bateaux de plaisance privés ne sont pas traités par la BSU, même s'ils entraînent la mort de personnes. Sauf si les conclusions qui en découlent sont susceptibles de contribuer à la sécurité générale de la navigation.

"Le bateau a chaviré en raison de courtes vagues abruptes", peut-on lire dans le rapport. Au niveau de la barre, des mers de vent contraires d'une hauteur pouvant atteindre deux mètres et demi s'étaient formées en raison du courant de marée descendant et du vent fort, tempétueux par rafales et surtout de terre. Il est très probable qu'il y ait également eu des mers de fond, c'est-à-dire des vagues d'eau qui se forment dans les eaux côtières peu profondes en cas de forte houle. Elles se forment surtout lorsque, comme ici, le vent est contraire au courant. Le risque de chavirer est alors particulièrement élevé. "Qu'est-ce qu'on fait si le bateau chavire ?", avait demandé la co-navigatrice auparavant. "Il ne chavire pas", lui avait répondu le skipper, se souvient-elle.

- Ici vous trouverez le rapport d'enquête de la BSU sur cette affaire

- Ici vous trouverez le résumé " Leçons apprises ". La publication est basée sur une décision de laOrganisation maritime internationale de l'année 2018.

Des morceaux de l'épave du yacht "Silja" pris dans des filets de pêche et retrouvés sur l'île de Baltrum

"Les vagues étaient plus rapides que le bateau", poursuit le rapport d'enquête de la BSU. Le yacht a surfé sur les vagues pendant un court moment, mais au creux de la vague, "Silja" s'est presque arrêté. "Le bateau était à peine manœuvrable à ce moment-là". Dans la quatrième vague, le bateau a viré à bâbord et est devenu incontrôlable. Il chavire avec la vague déferlante, le mât se brise et le bateau se remplit d'eau. Quelques morceaux de l'épave du bateau atterrissent plus tard dans les filets d'un pêcheur et également sur l'île de Baltrum.

A 17h49, le bateau a chaviré, selon la BSU, à 18h27, un appel de détresse "incompréhensible" parvient au centre de coordination régional de la Frise orientale, à 18h54, le premier bateau de sauvetage en mer part de Baltrum, car "on a peut-être entendu 'Accumer Ee' dans l'appel de détresse".

Mais les accidentés sont très difficiles à trouver par le temps orageux du soir : "Nous recevons tellement d'eau sur les fenêtres que nous devons faire des arrêts d'observation", peut-on lire plus tard dans le rapport d'intervention du "Secretarius". "Nous progressons ainsi en zigzaguant le long de l'Accumer Ee jusqu'à la tonne A2. Nous ne pouvons que supposer où il est judicieux de chercher, car le lieu de l'avarie n'est pas connu. Le crépuscule commence et avec la hauteur des vagues, il devient de plus en plus difficile de voir quelque chose".

Qu'est-ce qui a eu une influence sur l'accident ?

Selon la BSU, ni les manœuvres ni la taille du bateau n'ont finalement eu d'influence déterminante sur l'accident. En revanche, la mauvaise planification, le manque d'expérience et le manque d'équipement ont joué un rôle.

Le skipper avait déjà été "surpris" par le chavirage de son bateau, il n'avait aucune idée des dangers de la course en mer. Il ne s'y est donc pas préparé. Rétrospectivement, il dit avoir été "étonné" que les fonds marins et les courses en mer ne fassent pas partie de sa formation lorsqu'il a passé son SFB mer en 2017. L'année suivante, il a navigué pour la première fois sur le "Silja" d'Emden à Langeoog, a même travaillé sur l'île en tant que moniteur de voile et a vécu sur le bateau.

Il avait également déjà navigué sur l'Accumer Ee en 2018. Le jour de l'accident, il avait pourtant ignoré les manuels maritimes et les guides de navigation. Il n'avait même pas converti le cap de sa carte en compas magnétique - l'application NV Charts était sur son téléphone portable et il avait une carte marine en papier à bord. Dans sa planification, seules deux questions jouaient un rôle : est-ce que j'arrive à la lumière du jour ? Est-ce que j'ai toujours suffisamment d'eau sous la quille ?

Une fatale surestimation de soi

En ce qui concerne la vitesse du vent, il s'était fixé comme limite 30 nœuds - soit 7 Beaufort. Une surestimation fatale dans la mer. Il savait certes qu'il devait naviguer à contre-courant dans l'Accumer Ee, mais il pensait pouvoir compenser avec le vent du nord. Encore une erreur évitable qui allait se venger tragiquement. Et il était le seul à bord qui savait vraiment naviguer : un autre problème.

"Les critères 'vent contre courant' et 'plus de deux heures après la marée haute' auraient déjà dû, s'ils avaient été connus, conduire à rejeter cette planification comme non appropriée", résume la BSU. La planification du skipper partait en revanche de l'idée de ne traverser l'Accumer Ee qu'une heure avant la basse mer. La BSU recommande maintenant de modifier les exigences de l'examen pour le SBF mer afin de mieux préparer les navigateurs à de telles situations.

Selon la BSU, si le skipper et sa compagne de voyage n'avaient pas porté de gilet de sauvetage, ils se seraient probablement noyés eux aussi. Mais ils ont eu de la chance. Beaucoup de chance même. Car les gilets qu'ils portaient ne se sont pas révélés fiables.

Mais surtout, s'ils avaient au moins eu de la pyrotechnie à bord, une balise de détresse ou même une radio VHF, les sauveteurs les auraient probablement retrouvés bien plus tôt. En ce qui concerne le co-navigateur décédé, selon une expertise médico-légale, il était "très probablement" tellement affaibli par l'hypothermie qu'il s'est noyé. Il avait déjà été mouillé avant le chavirage en raison de l'eau qui avait débordé, avait eu froid faute de vêtements de voile appropriés, étanches au vent et à l'eau "et avait donc probablement moins de chances de survivre".

Les limites de la sécurité- Rapport sur le fonctionnement des gilets de sauvetage

L'équipage de "Silja" portait des gilets, mais ils n'ont pas résisté à la mer agitée

Outre les négligences maritimes de l'équipage, le rapport du Bureau fédéral d'enquête sur les accidents maritimes se penche également sur le fonctionnement des gilets de sauvetage. En effet, les trois gilets portés par le skipper et les membres de l'équipage ont été tellement endommagés au cours du chavirage et du sauvetage qu'ils n'ont plus pu remplir leur fonction. L'enquête n'a pas pu déterminer si cela était la cause du décès de l'un des navigateurs, mais le gilet endommagé n'a certainement pas permis de prolonger la vie.

Lors du chavirage, les trois navigateurs sont passés par-dessus bord et leurs gilets automatiques se sont déclenchés. Alors que les navigateurs masculins ont pu atteindre rapidement la poupe du "Silja", qui dérivait à la verticale de la quille, et s'y accrocher, la navigatrice a dû lutter contre la houle et les amarres lavées par-dessus bord. D'après son témoignage, l'élément de flottaison de son gilet appuyait déjà sur sa tête à ce moment-là, et peu après, la vessie flottait à côté. Elle a néanmoins réussi à atteindre le bateau endommagé et à s'accrocher à la poupe. Au cours du naufrage, les trois hommes ont été submergés à plusieurs reprises par de grands lacs qui ont même redressé le "Silja" avant que le yacht ne coule définitivement. Comme l'a indiqué le skipper, les bouées de flottaison des trois gilets ne se trouvaient plus à ce moment-là dans la bonne position devant la poitrine, mais pendaient à côté des têtes de l'équipage qui flottait dans l'eau.

Près de trois heures se sont écoulées entre l'appel de détresse et la localisation du Silja

La navigatrice a finalement passé ses deux bras par-dessus la vessie lâchement accrochée à son gilet et s'y est accrochée, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Le deuxième membre de l'équipage a eu moins de chance, l'homme avait déjà perdu connaissance et n'a pas pu être récupéré par la suite.

Pendant une heure et demie, les navigateurs ont lutté contre les éléments et les gilets avant l'arrivée des premiers sauveteurs, qui ne les ont pas remarqués en raison des vagues indications de position et des conditions météorologiques, si bien que du temps supplémentaire s'est écoulé avant le sauvetage effectif. Près de trois heures se sont écoulées entre l'appel de détresse mutilé sur téléphone portable et la localisation de la première personne par l'équipage du croiseur de sauvetage en mer "Eugen".

Protocole des sauveteurs en mer

Les sauveteurs en mer ont constaté que le dispositif de flottaison du gilet de sauvetage se trouvait déjà au-dessus de la tête de la personne décrite comme inanimée et qu'il s'est complètement détaché du gilet au cours de la tentative de sauvetage. Le corps du plaisancier a alors sombré dans la mer et seul le corps de flottaison arraché a pu être récupéré. Selon le rapport de la BSU, les plaisanciers portaient des gilets automatiques de type Secumar Ultra, les ceintures d'entrejambe étaient attachées. Les gilets sont conformes à la Classe 150 Newtons et se sont, selon toute apparence, déclenchés correctement. Au cours de l'accident, la fixation inférieure du dispositif de flottaison s'est détachée sur les trois gilets. Sur le gilet du commandant du bateau, au moins une des deux attaches était encore intacte après le sauvetage.

Ainsi endommagé, le dispositif de flottaison se rabat vers le haut dans l'eau et ne peut plus remplir sa fonction. Les gilets et le dispositif de flottaison récupéré ont été saisis par la police des eaux et examinés par Secumar dans le cadre de l'enquête de la BSU. Le problème est que, bien que les trois gilets de sauvetage aient été affectés de la même manière, il n'a pas été possible de reproduire les dommages chez le fabricant.

Le scénario du rapport d'enquête ne correspond pas aux événements décrits

Selon le rapport d'enquête, la connexion ne se rompait que si l'on tirait sur le gilet comme si le dispositif de flottaison était saisi au niveau du cou et qu'une personne était tirée hors de l'eau par ce biais. Un scénario qui, comme le fait remarquer la BSU elle-même, ne correspond guère aux événements décrits par les accidentés et les sauveteurs. Toutes les autres tentatives ont donné lieu à des images de dommages divergentes. L'enquête de la BSU ne répond pas à la question de savoir pourquoi les gilets ont exactement échoué.

Dans une prise de position écrite, Benjamin Bernhardt, directeur de Secumar, suppose que les dommages sont survenus lorsque les trois navigateurs se sont accrochés à la poupe du "Silja" et ont été poussés à plusieurs reprises sous la coque par des vagues atteignant jusqu'à trois mètres de haut, les éléments de flottaison s'accrochant peut-être à la poupe. Le récit du skipper va dans ce sens : "J'avais l'impression que tout le poids de mon corps était suspendu à ma main". Une charge de 0,82 kilonewton sur le gilet est ici tout à fait réaliste, comme lors de l'arrachement lors du test en laboratoire.

40 essais de traction réalisés avec différentes combinaisons

Concernant les modifications possibles de la construction des gilets, Bernhardt écrit : "Nous avons entre-temps effectué plus de 40 essais de traction avec différentes combinaisons de matériaux, de guides de sangle, de cosses, de fixations et de renforts. Le fait est que les assemblages avec des cosses résistent déjà aujourd'hui davantage que, en partie, le tissu textile dans la surface. Si, par exemple, le sens de la traction n'est que légèrement modifié, les sangles de maintien peuvent se déchirer au niveau de la liaison avec l'enveloppe protectrice". Cela peut également se produire lorsqu'une boucle est passée autour du flotteur, et ce même avec une force nettement inférieure à celle nécessaire pour arracher une cosse du matériau. Bernhardt poursuit : "Nous avons également testé d'autres formes de fixation des flotteurs. Dans ce cas, même la flottaison a parfois été endommagée et n'était plus étanche".

En fait, la construction des gilets est éprouvée depuis de nombreuses années, elle répond aux normes en vigueur. Mieux encore, elle est également utilisée sur les modèles conformes à la Solas. Lors du processus d'homologation, ces gilets pour la navigation professionnelle doivent résister à un saut de pied d'une hauteur de trois mètres, et ce avec une flottabilité gonflée. Lors de ce test de choc, la construction est soumise à une telle contrainte qu'il arrive que la vessie ne soit plus étanche. Mais selon Bernhardt, les sangles de maintien ne se sont jamais rompues ou déchirées.

Le constat est donc le même : Sans les gilets de sauvetage, il est fort probable qu'aucun des trois navigateurs n'aurait survécu. Cependant, même des gilets de haute qualité ne peuvent pas garantir une sécurité à 100 %. D'autant plus qu'il n'est guère possible de prévoir tous les scénarios de charge possibles en cas de détresse en mer. Des équipements supplémentaires tels que des lampes de signalisation augmentent toutefois les chances de localisation et de réussite du sauvetage.

Les dommages ont pu être reproduits en laboratoire, mais pas expliqués

10 conseils pour traverser la mer en toute sécurité

Les courses maritimes entre les îles de la Frise orientale, bien visibles sur la carte, peuvent s'avérer très piégeuses. Chacune a en outre ses particularités. Actuellement, selon la BSU, les amateurs de sports nautiques ne peuvent toutefois "trouver des informations fiables pour naviguer dans les gates maritimes qu'au prix d'efforts considérables". L'autorité recommande donc ce qui suit :

- Toujours naviguer avec le courant de la marée.

- Si une île doit être contournée, planifier soigneusement les deux passages de gatt.

- Ne pas naviguer sur une voie dans l'obscurité ou dans des conditions de visibilité difficiles.

- En principe, toute voie d'eau devrait être navigable par vent modéré de terre de 3 à 4 Beaufort et par l'état de la mer correspondant, lorsque l'eau entre et que la marée est supérieure à la moitié. Exception : une forte houle s'est formée.

- Toujours éviter la constellation courant contre vent ! À partir d'une force de vent de 5 Beaufort, elle peut être dangereuse pour les voiliers.

- Passer la barre - c'est-à-dire un banc de sable ou de vase - à marée haute (plus ou moins deux heures).

- Toujours manœuvrer dans le chenal balisé.

- Un voilier ne doit aborder une rade sous voile que s'il dispose à tout moment d'un espace suffisant sous le vent.

- Lors des virages au vent, naviguer si possible uniquement sous voile d'avant afin de réduire le risque de patentage et également l'avidité au vent.

- Un moteur - s'il y en a un - devrait toujours être prêt à démarrer, voire à tourner, pour maintenir le bateau sur son cap ou pour le sortir d'une situation de danger soudain.