Navigation: Le cauchemar des murs de gréement - comment éviter les avaries

Morten Strauch

· 01.08.2023

Dans cet article:

Mur de ponte- qu'est-ce que cela signifie en réalité ?

Le Legerwall décrit une situation dangereuse dans laquelle un navire se rapproche de plus en plus d'une côte sous le vent en raison de vents de terre, de mers de fond ou de forts courants et risque de s'échouer s'il ne peut pas se dégager ou s'éloigner à l'aide du moteur. Au mouillage également, il est possible qu'un navire se retrouve sur une digue après une rotation du vent et une augmentation de la force du vent. Par exemple, si la distance par rapport à tous les côtés d'une baie n'a pas été suffisamment calculée ou si l'ancre s'est détachée.

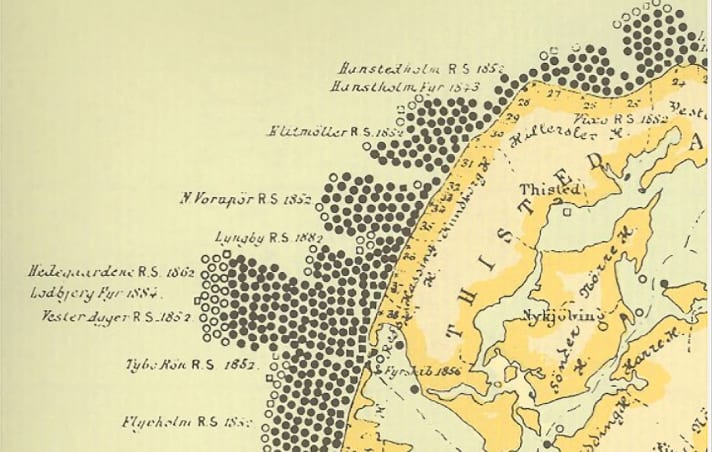

Pour les grands voiliers historiques, avec leurs imposantes superstructures et leurs voiles carrées typiques, le mur de gréement représentait un risque particulièrement élevé, car ils offraient une grande surface d'attaque au vent et ne possédaient pas de bonnes propriétés de croisement. De plus, les possibilités de navigation pour déterminer une position précise étaient autrefois beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui. C'est pourquoi la côte ouest allemande ou danoise, par exemple, avec ses îles, ses bancs de sable et ses récifs, était un piège mortel pour d'innombrables navires.

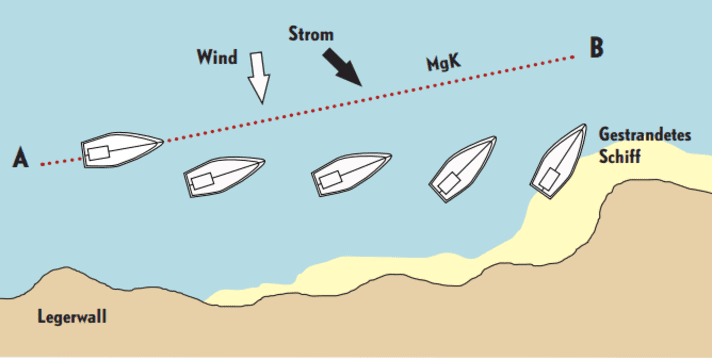

Aujourd'hui, les dangers sont ailleurs. Par exemple, lorsque le barreur d'un yacht s'oriente toujours vers la prochaine bouée, sans jeter un coup d'œil vers l'arrière. Le bateau s'éloigne alors peu à peu du chenal, en fonction du décalage dû au vent et au courant, ce qui peut passer inaperçu pendant longtemps. Dans ce cas, on parle de la fameuse "courbe en chien de fusil", telle qu'elle est représentée sur le graphique ci-dessous.

Des situations dangereuses peuvent survenir si rapidement

Septembre 2021 : un skipper en solitaire se dirige vers la bouée d'amarrage sud de Marstal avec un vent de 22 nœuds venant du sud-ouest. Le vent est trop beau pour ne pas en profiter le plus longtemps possible. Peu avant la bouée, la grand-voile est abaissée et le moteur allumé. Avec le génois et la machine en marche, il faut virer de bord et prendre un cap de demi-vent. "Au deuxième couple de bouées, j'ai commencé à enrouler le génois", se souvient le navigateur. "C'est là que la mésaventure est arrivée : la drisse s'est coincée et l'instant d'après, l'écoute, dont le nœud en huit s'était défait, est passée à travers. Elle n'a pas seulement atterri dans l'eau, mais aussi immédiatement dans l'hélice !" Immédiatement, son bateau, incapable de manœuvrer, a dérivé vers le plat sous le vent.

Le skipper réagit rapidement et jette l'ancre de poupe qu'il a toujours à portée de main. Il évite ainsi à son bateau un échouage lourd de conséquences. Seule la partie avant de la quille s'est déjà un peu enfoncée dans la vase. En revanche, le gouvernail orienté vers l'ancre flotte encore librement dans l'eau. Il est temps de reprendre son souffle - et d'appeler par radio les bénévoles de la Société danoise de sauvetage en mer (DSRS).

Ainsi, cette situation périlleuse se termine finalement bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ces derniers temps, il y a eu de plus en plus de cas où des yachts se sont échoués et se sont retrouvés bloqués ou même échoués, avec parfois une issue catastrophique pour le bateau et l'équipage.

Causes des situations de Legerwall : skippers inexpérimentés et surestimation de soi

Ulf Kaspera, directeur du Bureau fédéral d'enquête sur les accidents maritimes (BSU), confirme qu'une grande partie des accidents de bateaux de plaisance signalés sont dus à des échouages. "Il y a eu une nette augmentation des échouages et des échouages, en particulier pendant le boom du Corona et l'augmentation du nombre de skippers inexpérimentés qui en a résulté. De nombreux plaisanciers n'avaient pas navigué depuis longtemps, ou bien ils avaient trop confiance en eux après avoir acquis leur premier bateau ou avec leur permis de plaisance fraîchement imprimé".

Outre la surestimation de soi, le manque de préparation, la méconnaissance du territoire et la défaillance technique sont les causes les plus fréquentes. En 2021, la BSU a reçu un total de 65 cas d'échouage dans les eaux allemandes impliquant des bateaux de plaisance à moteur ou à voile, dont 20 yachts en location.

Cette année encore, de nombreux échouages ont eu lieu sur les côtes sous le vent de l'Allemagne et du Danemark. Un site un cas curieux a fait la une des journaux à la mi-septembre Il y a quelques années, un Russe s'est échoué sur la côte du Jutland en mer du Nord, a été soigné par des touristes allemands et a finalement demandé l'asile au Danemark. Son projet initial était de naviguer vers l'Amérique du Nord.

La liste des interventions de sauvetage de la DGzRS fait état de nombreux autres accidents de ce type : Le 14 septembre, la navigation d'un plaisancier en solitaire s'est terminée sur la côte ouest de Juist. L'homme s'est sauvé sur la terre ferme grâce aux vagues. Le 24 septembre, les quatre membres de l'équipage d'un Gaffelketsch britannique ont été sauvés d'un danger de mort devant Norderney, après que leur bateau se soit échoué. Le 6 août, un trimaran s'était déjà échoué dans les Wadden près de Mellumplate, sur la mer extérieure de l'Ouest, ce qui avait nécessité le sauvetage d'une femme qui avait besoin de soins médicaux.

Les petits problèmes se transforment en réaction en chaîne

Mais cela peut aussi arriver à des équipages expérimentés, par exemple lorsque, par vent fort, un petit incident technique déclenche une réaction en chaîne malheureuse qui ne peut plus être contrôlée. Lors de la Golden Globe Race de cette année, le navigateur qui tient la barre depuis 30 heures et Guy deBoer, complètement épuisé au passage de Fuerteventura, il a fatalement tendance à passer la côte au vent. Fatigué, il s'est apparemment endormi - pour se retrouver peu de temps après sur un rocher. Il manque d'être éjecté par-dessus bord lors du choc. L'homme de 66 ans, qui a finalement pu être sauvé sans blessure, a fait son autocritique après coup : "C'était une mauvaise décision de ne pas passer Fuerteventura sous le vent. J'ai dû le payer cher !"

Les entrées de port peuvent également se transformer en véritables chaudrons de sorcière par vent de terre, en raison de vagues hautes et déferlantes et de forts courants transversaux. C'est ainsi qu'en 2017, un accident de yacht désastreux s'est produit au large de Rimini en Italie, lorsqu'un Bavaria 50 a été projeté sur la jetée rocheuse. Quatre membres d'équipage ont été éjectés du bateau et se sont noyés, la quille, le gréement et le gouvernail du bateau se sont brisés. Une violente bora avec un vent de plus de 40 nœuds avait surpris l'équipage pourtant expérimenté, si bien qu'il a décidé de faire route vers le port avec le soutien de la radio depuis la terre. Mais la combinaison d'une panne de moteur et d'une voile d'avant impossible à dérouler a conduit à la catastrophe.

En 2013, le yacht de formation allemand "Meri Tuuli", un X-Yachts 442, a également été victime d'une approche de port. L'équipage avait tenté d'atteindre Figueira da Foz au Portugal par vent de terre. Mais une forte vague venant de l'arrière a fait dévier le bateau et le mât s'est brisé. Lors de l'opération de sauvetage qui s'en est suivie, un policier et un membre de l'équipage déjà secouru ont perdu la vie après qu'un rib qui était venu à la rescousse a également été endommagé. Le yacht et le rib ont ensuite été rejetés sur la plage. Les images de l'époque font encore froid dans le dos aujourd'hui.

Les entrées de port peuvent devenir un obstacle

Mais le danger ne se cache pas seulement dans les régions lointaines comme l'Adriatique ou l'Atlantique. Dans la mer Baltique aussi, les entrées de port deviennent des obstacles non négligeables en cas de vagues importantes. À Kolberg, en Pologne, par exemple, dont l'entrée se trouve dans l'embouchure d'un fleuve, d'énormes amortisseurs sont installés sur la longue jetée afin d'éviter le pire. Mais au fond, chaque entrée de port ou chaque arrivée peut s'avérer être une manœuvre difficile en cas de conditions météorologiques défavorables. Il faut donc toujours être bien préparé.

Des manœuvres audacieuses, un angle d'entrée optimal qui tient compte du vent, des vagues et du courant, ainsi qu'un bon timing sont les conditions essentielles pour arriver à bon port sans dommages. Il faut également que tout l'équipage ait reçu des instructions et soit équipé de gilets et de cordes de sauvetage.

Certains ports sont fermés lorsque les conditions météorologiques le permettent ou sont accompagnés d'une recommandation expresse de ne s'y rendre qu'avec la plus grande prudence, si tant est qu'il y en ait. En cas de doute, il est plus sûr de rester au large et d'attendre de meilleures conditions. Ou alors, il faut accepter de faire un plus long trajet pour se rendre dans un port plus accessible.

En août dernier, un front orageux a prouvé que même l'ancrage ou l'amarrage à une bouée de mouillage soi-disant sûre peut tourner au cauchemar lorsque les vents viennent de la mer. Celui-ci s'était déplacé de l'ouest vers le nord de l'Italie en passant par la Corse et avait balayé des baies entières. De nombreux yachts ont fini entre les rochers et sur les plages.

L'assurance protège-t-elle en cas d'avarie de Legerwall ?

Il n'est guère possible de se protéger contre un cyclone aussi violent et non annoncé, c'est un cas de force majeure. Mais si un vent de terre se renforce et que le skipper ne réagit pas suffisamment, il risque non seulement de perdre son bateau, mais aussi d'avoir des ennuis avec son assurance. Les skippers de location risquent de perdre leur caution et doivent même s'attendre à être poursuivis par l'assurance casco du loueur. Les sommes en jeu peuvent rapidement être énormes.

Une bonne assurance responsabilité civile du skipper, qui couvre également la négligence grave, et bien sûr une bonne gestion de la navigation, permettent de s'en prémunir. En effet, en cas de doute, il en va aussi de son propre bien-être et de celui de l'équipage. Outre l'évaluation des prévisions météorologiques, il s'agit de trouver un mouillage sûr, de vérifier l'équipement de mouillage et de répartir les tours de garde.

Lorsque l'on navigue au large d'une côte sous le vent, il faut garder la plus grande distance possible par rapport à la côte. Pour cela, il faut s'informer au préalable sur la zone de navigation et faire preuve de prudence, tant à la table à cartes pour la navigation qu'à la barre pour le pilotage. Sinon, il est facile de ne pas voir les bas-fonds ou les courants près de la côte, ce qui peut être dangereux.

La prudence est encore plus de mise lorsqu'il n'y a pas d'échappatoire possible en raison de l'étroitesse des chenaux. C'est par exemple le cas dans les zones riches en îles comme la mer du Sud danoise. Ou en mer du Nord, dans la zone des laisses de mer entre les îles des Wadden. Là, les courants de marée viennent compliquer les choses.

L'ancre est le dernier recours

C'est pourquoi il est conseillé de laisser tourner la machine lorsque la situation devient critique, afin de pouvoir réagir à tout moment de la manière la plus flexible possible. Et attention à toutes les amarres : si l'une d'entre elles tombe à l'eau et se prend dans l'hélice, on se retrouve rapidement dans la même situation que le skipper dans le cas décrit plus haut. La seule solution est alors de jeter rapidement l'ancre, en espérant qu'elle retienne le bateau avant qu'il ne s'échoue.

Le skipper professionnel Leon Schulz conseille : "Une ancre amarrée, que ce soit à la proue ou à la poupe, qui peut être jetée le plus rapidement possible en cas de besoin, fait partie des bonnes pratiques de navigation. Elle peut littéralement être tirée comme frein d'urgence avant qu'un échouage ou même un échouage lourd de conséquences ne se produise". C'est pourquoi il recommande également de ne jamais économiser sur une ancre. Schulz : "De mon point de vue, les ancres de charrue légères ne servent pas à grand-chose et n'ont pas leur place à bord d'un yacht en état de naviguer" ! Avant d'effectuer une telle manœuvre d'ancrage d'urgence, il faut bien sûr essayer de se dégager de la situation dangereuse. Les voiles doivent donc toujours être prêtes à être affalées, si elles ont été affalées au préalable, par exemple lors d'une navigation sous moteur.

Si le bateau s'échoue, cela ne signifie pas forcément la fin. En fonction de la nature du fond marin ou de conditions de vent relativement modérées, les chances de s'en sortir par ses propres moyens sont souvent encore bonnes. Il s'agit alors de lâcher les écoutes pour réduire la pression sur les voiles et d'essayer de regagner l'eau libre en faisant tourner le moteur à l'envers. L'équipage peut éventuellement aider en se déplaçant sur la bôme gréée pour faire gîter le bateau. Une ancre jetée au vent, dont la ligne est relevée à l'aide d'un winch, peut également aider à cette manœuvre.

En revanche, par vent fort, ces mesures ne sont pas nécessaires et il ne reste plus qu'à appeler les sauveteurs par radio. Il ne faut pas non plus attendre trop longtemps pour le faire.

Comment éviter ou se libérer de Legerwall

- Sous le vent au lieu de au vent : Si possible, toujours choisir la côte opposée au vent. Si quelque chose tourne mal, il reste plus de temps pour s'adapter à une nouvelle situation.

- Plan B :S'il n'y a pas d'autre possibilité que de naviguer au plus près au vent d'une côte, par exemple lors de passages étroits en eau peu profonde, il faut toujours avoir un plan B ou même un plan C en tête - et en informer l'équipage.

- Prendre en compte les courants :Se concentrer et anticiper le passage d'une côte au vent - le moindre accident peut conduire à la catastrophe en un clin d'œil. En revanche, si les courants passent inaperçus, les conséquences peuvent être graves.

- Ancre prête à tomber : Une ancre moderne et suffisamment lourde doit être à bord et prête à être jetée. Cela permet de gagner du temps en cas d'urgence.

- Poids et longue chaîne :Si l'on ne dispose que d'une ancre légère, il faut également attacher des poids à l'ancre ou à la chaîne. Une longue chaîne d'ancre apporte également du poids et aplatit l'angle de traction.

- Chaîne et laisse :En règle générale, toujours attacher la chaîne d'ancre au bateau avec une corde, de sorte qu'elle puisse être coupée facilement et rapidement en cas de besoin. La ligne sert également d'amortisseur et protège le bateau.

- Petites voiles, plus grande sécurité : Il est plus facile de croiser avec une grand-voile gonflée et une petite voile d'avant. C'est pourquoi il faut réduire la surface de voile à temps lorsque le vent se lève.

- Tenir la voile prête à être hissée :Ne pas compter uniquement sur le moteur. Si celui-ci tombe en panne de manière inattendue, il faut pouvoir mettre les voiles en un clin d'œil.

- Étincelles : Mieux vaut appeler à l'aide les sauveteurs en mer plus tôt que plus tard. Le moyen le plus sûr est la radio. D'autant plus que d'autres bateaux à proximité peuvent alors entendre et aider.

Conseil de lecture

50 conseils pour la navigation de croisière

- de Leon Schulz

- Delius Klasing Verlag, 336 p., 24,90 Euro

- Commandez ici >>