Les rapports sur ce monocoque supposé être le plus extrême, le plus innovant et le plus rapide à avoir jamais navigué sous pavillon allemand sont toujours des instantanés. Ils ne sont que le reflet d'une situation temporaire qui peut être dépassée peu de temps après - en raison d'évolutions ou d'avaries. La deuxième étape de The Ocean Race l'a une fois de plus démontré.

Lancé dans la course sur des foils neufs, construits à l'origine pour un tout autre navire, le "Malizia - Seaexplorer" a soudain posé des problèmes à son équipage dans l'Atlantique Sud, à environ 3000 milles nautiques du Cap. Des fissures sur la tige de l'aile tribord logée dans la coque indiquaient que même les profilés de remplacement installés à la hâte n'étaient peut-être pas à la hauteur des contraintes imposées par la houle. Will Harris, qui avait remplacé Boris Herrmann, blessé au pied, en tant que skipper, a évoqué le problème pour la première fois le 1er février dans une vidéo tournée à bord. Il avait l'air effondré, consterné. Car en fait, l'équipe, qui avait perdu le contact avec les leaders dans les calmes, voulait enfin mettre la pression dans l'alizé du sud-est au large des côtes brésiliennes.

"Nous avons constaté que nous avions une petite avarie sur le profil tribord", a déclaré Harris, qui fait partie du noyau de l'équipage du "Malizia" depuis des années. "Nous devons donc faire beaucoup plus attention à cela et espérer que cela ne s'aggrave pas, car il n'y a fondamentalement aucun moyen de réparer".

Plus grave encore : si le foil venait à se briser, l'Ocean Race serait terminée pour l'équipe allemande. En effet, il n'y a plus de solution de remplacement qui puisse être installée rapidement. Dans une interview accordée à YACHT deux jours seulement avant l'annonce des fissures sur le bord de fuite, Boris Herrmann a confirmé : "Il n'y a plus d'alternative. Ces foils ne doivent pas être cassés". Finalement, les foils ont tenu, "Malizia" était même en tête après une course de rattrapage jusqu'à peu avant l'arrivée au Cap. Là-bas, les foils ont encore été renforcés avant le départ de la troisième étape.

De nombreuses maladies infantiles chez "Malizia

Ce n'est pas la première fois que les fans du skipper hambourgeois doivent trembler et être forts. Dès le début de la Route du Rhum, Herrmann a dû faire face à de nombreux malheurs : Tout d'abord, le moteur s'est emballé, puis un étai s'est décroché, ce qui a entraîné le décrochage de l'étai permanent du génois 2. Enfin, les boulons du palier supérieur du foil ont cédé ; le bateau, optimisé pour le gros temps, s'est retrouvé paralysé juste au moment où il rencontrait ses conditions idéales : un alizé frais et très rafaleux venant de l'arrière avec deux à trois mètres de mer. Pendant que Charlie Dalin, Thomas Ruyant et leurs poursuivants enregistraient des moyennes de 500 milles, Herrmann naviguait à la traîne, ailes repliées, à seulement 15 nœuds, alors que les meilleurs faisaient plus de 25 nœuds.

Le rapatriement de la Guadeloupe vers le port de départ de l'Ocean Race ne s'est pas non plus déroulé sans problème. Lorsque les techniciens ont inspecté le bateau à Alicante, ils ont constaté à l'œil nu de longues fissures dans la tige des foils. Un examen par ultrasons a ensuite révélé des dommages encore plus importants : des cassures allant jusqu'à 20 millimètres de profondeur dans le laminé tout carbone. Les ailes déployées, larges d'environ quatre mètres et fabriquées par un robot en fibre de carbone haut module selon un procédé ultramoderne, étaient donc des déchets spéciaux. Perte : environ 600.000 euros.

Ces bateaux sont très complexes. Ils ont besoin d'un ou deux ans de maturation. Même les constructeurs ne comprennent pas encore tout à fait certaines choses, par exemple pourquoi les foils d'origine sont cassés" (Boris Herrmann).

Le fait que la directrice de l'équipe Holly Cova ait pu trouver de nouveaux foils en un rien de temps s'est avéré être un coup de chance. La paire de remplacement avec les pointes en forme de croissant était en fait destinée à l'Imoca de l'ancien champion de la classe 40 Phil Sharp, encore en construction. Son bateau ne sera pas mis à l'eau avant le début de l'été, c'est pourquoi il a pu se passer des ailes.

Ils ont été conçus par Sam Manuard, l'un des architectes les plus en vogue de la classe. Et comme par hasard, ils ont pu être intégrés dans la structure de la coque du "Malizia - Seaexplorer" sans transformation majeure. L'opération à cœur ouvert a néanmoins duré plusieurs semaines et a occupé les spécialistes des composites de l'équipe pendant toute la période des fêtes, non-stop, jusqu'à début janvier.

Les Imocas sont construits autour des foils

Il faut s'imaginer les foils comme le châssis d'un bolide de Formule 1, en fait plus que cela. Comme la hauteur du mât et la surface de voile sont limitées par les règles de la classe, et que le "moteur" est donc bridé, les foils deviennent les composants les plus importants pour les performances de la dernière génération d'Imoca. Robert Stanjek, co-skipper de la campagne franco-allemande "Guyot Environnement - Team Europe", explique : "Aujourd'hui, les bateaux sont en principe construits autour des foils".

La précocité avec laquelle ils soulèvent la coque, l'horizontalité et la stabilité avec lesquelles ils la font glisser sur l'eau, leur capacité à parer les coups de vent ou les rafales, tout cela déterminera à la fin la victoire ou la place. Et bien sûr, la fiabilité de leur fonctionnement.

En ce sens, la transformation en foil du "Malizia" était une expérience énorme. Les nouveaux profils développés pour un bateau nettement plus léger et plus filigrane s'harmoniseraient-ils avec la coque plus volumineuse ? Les paramètres de performance seraient-ils adaptés ? Comment les caractéristiques de navigation seraient-elles modifiées en raison de la forme fondamentalement différente des ailes ?

Dix jours avant le départ de la première étape de l'Ocean Race, l'équipage était nerveux à bord. Le vent de terre soufflait modérément, à environ 12 nœuds, mais il devait être suffisant pour faire tanguer l'Imoca. Sur un parcours de demi-vent, "Malizia - Seaexplorer" a décollé sans difficulté et a atteint sur de longues distances 15 à 17, voire 18 nœuds de vitesse en pointe. Lors du deuxième test dans des conditions plus fraîches, il a enregistré jusqu'à 28 nœuds. Lors de l'In-Port Race, une sorte de prélude une semaine avant le départ officiel de l'Ocean Race, Boris Herrmann et son équipe ont même remporté la victoire.

Les foils restent la zone problématique de "Malizia

Tout va bien alors ? Transformation du foil réussie, bateau au mieux de sa forme ? Même si le début de l'épreuve donnait des raisons d'espérer, des points d'interrogation subsistaient. En effet, dès le deuxième test, les nouvelles ailes ont montré des traces d'usure sur le manche, que l'équipe a gardées pour elle. Pour ne pas prendre de risques, les constructeurs de bateaux ont laminé deux millimètres de tissu de carbone dans le caisson du foil entre les paliers supérieur et inférieur avant le premier départ - autant qu'il était possible de le faire pour ne pas gêner le rattrapage et le largage des profils.

Les nouvelles Imoca sont si rapides ! Un instant, tu peux être en tête, l'instant d'après, en queue. Il suffit d'une petite erreur, d'une mauvaise décision dans le choix du cours" (Nico Lunven)

Plus inquiétant encore : jusqu'à présent, il n'existe que différentes thèses, mais aucune explication sûre pour cette rupture. Les ingénieurs du bureau d'études VPLP, qui ont dessiné l'Imoca, cherchent encore la cause ; Avel, le fabricant des profilés, est également impliqué. Récemment, les foils originaux ont été à nouveau examinés par ultrasons. Cela pourrait "prendre encore deux ou trois mois avant que nous comprenions ce qui s'est passé", dit Boris Herrmann.

Ce n'est qu'alors que l'équipe pourra envisager des ailes plus durables, voire plus efficaces, pour autant que le budget permette d'en acheter une autre paire. Pour l'Ocean Race, ce sera trop tard, car la construction à elle seule prendrait au moins trois à quatre mois, à supposer que l'on trouve des capacités disponibles, ce qui est douteux.

Dans le pire des cas, si les dommages récents s'avéraient trop importants, la participation à la suite de la course pourrait même être en jeu. En effet, les foils, qui doivent résister à des charges dynamiques de plus de 20 tonnes, ne peuvent pas être réparés à volonté et ne peuvent être renforcés que de manière limitée.

"Malizia" est faite pour les mers du sud, mais c'est aussi très difficile.

Terminus au Cap ? C'est un scénario qui ne peut pas être totalement exclu - même s'il serait extrêmement douloureux pour l'équipe et ses centaines de milliers de fans de quitter l'Ocean Race avant l'étape reine, la plus longue et la plus difficile. D'autant plus que la "Malizia" a été conçue précisément pour cela - pour la rude mer du Sud.

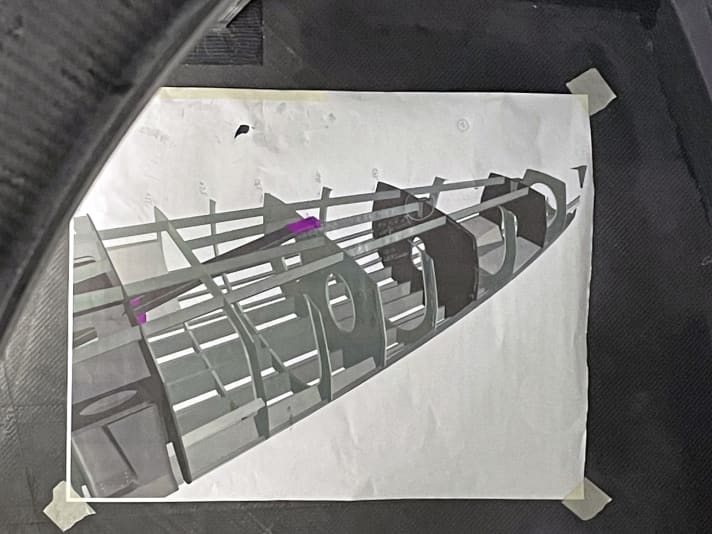

C'est pour cela qu'il a un franc-bord important, qu'il a la section d'étrave la plus extrême et qu'il a plus de sauts de quille : toutes ces mesures ont été prises pour qu'il ne s'enfonce pas dans le dos des lacs qui le précèdent lorsqu'il navigue plus vite qu'eux. D'où l'extrême robustesse de sa construction, avec des cloisons, des haubans et des membrures étroitement espacés, qui rendent la coque pratiquement indestructible. "Notre bateau fort et gras", dit le co-skipper et navigateur Nicolas Lunven, une description qui se veut quelque peu affectueuse, mais qui sonne aussi ambivalente. Car c'est un secret de polichinelle : "Malizia" compte parmi les plus lourds des nouveaux Imoca. Les problèmes de foil sont peut-être aussi liés à cela, supposent les ingénieurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'équipe.

Le bateau porte la bombe de lest la plus légère possible sur sa quille forgée. Afin de garantir la sécurité contre le chavirement prescrite et testée par la classe, VPLP a conçu la cabine arrière de l'équipage avec des fenêtres rappelant celles d'un bateau-pilote. La superstructure, plus large en haut qu'au niveau du pont, offre une portance supplémentaire et soutient l'impulsion de rotation si le bateau devait partir à la voile. Ainsi, elle augmente d'une part l'espace de vie à bord et contribue d'autre part à économiser du poids dans la quille - une innovation gagnant-gagnant.

Il y a toute une litanie d'innovations de ce genre sur le "Malizia - Seaexplorer". Ainsi, le cockpit situé juste derrière le mât de l'aile offre une hauteur debout totale et une plateforme de winchs ergonomiquement bien placée qui permet un réglage efficace - une rareté par rapport aux cabines plutôt caverneuses dans lesquelles les équipages de "11th Hour Racing" ou de "Holcim - PRB" travaillent, toujours courbés, parfois même à genoux, avec des winchs montés juste au-dessus du plancher du cockpit afin de maintenir le centre de gravité bas.

Des détails qui font une grande différence

Le bateau allemand est également une référence en matière de vision panoramique. Le cockpit est si généreusement fenêtré que personne n'a besoin de monter sur le pont pour vérifier l'état des voiles ou voir l'espace maritime à l'avant. De plus, par temps agité avec beaucoup d'eau qui déborde, des caméras, des capteurs infrarouges et un radar à large bande offrent une vue d'ensemble supplémentaire. L'homme de barre, qui se contente généralement de piloter en automatique, est perché sur des sièges composites escamotables dans une sorte de coupole à fenêtres qui offre une visibilité optimale. En comparaison, les cockpits des bateaux concurrents ressemblent à des cellules de prison.

Sur le pont, derrière le mât, chaque surface utile est recouverte de cellules solaires spéciales de Solbian, qui offrent une meilleure résistance à la glissade. Sur ce point aussi, la "Malizia" revendique une position d'exception. Avec les deux hydrogénérateurs légers installés sur le rétroviseur, elle est largement autonome en énergie, c'est-à-dire qu'elle produit elle-même, par temps ensoleillé, tout le courant consommé par les nombreux systèmes électroniques à bord. Le diesel Lombardini ne sert que de sauvegarde et de propulsion lors des manœuvres portuaires et en cas d'urgence.

Les passages inférieurs des deux côtés sont aussi bien adaptés à la mer que les larges ponts et les poignées en fibre de carbone de la cabine arrière. Elles peuvent être recouvertes d'un court taud en forme de tunnel, de sorte qu'en cas de mer agitée, aucune eau ne puisse pénétrer dans le cockpit, où elle s'écoulerait de toute façon rapidement par des ouvertures d'aération de la taille d'une main.

Le "Malizia" se manœuvre comme un dériveur

Debout ou assis dans la descente, il est agréable de monter la garde lorsque le temps est clément. C'est également d'ici que l'on barre lors des départs d'étapes ou des courses dans les ports. Une barre franche en fibre de carbone en forme de V, montée au centre et reliée au quadrant par de longs cordages en Dyneema, permet au barreur de diriger ce bolide de haute mer de 20 mètres de haut comme un dériveur - de manière extrêmement directe, avec seulement de petites impulsions et sans grand effort.

Nous naviguons à 99% en pilotage automatique" (Boris Herrmann)

Assise sur le même axe, une barre franche en forme de V se trouve également sous le plafond du cockpit, ici avec des extrémités plus longues pour atteindre les sièges du barreur. En cas de manœuvres délicates ou pour vérifier l'équilibre du bateau, il est donc possible de passer à tout moment en pilotage manuel depuis le pont inférieur. Il s'agit toutefois d'une exception absolue. "Nous naviguons à 99 pour cent en pilote automatique", explique Boris Herrmann. Diriger soi-même un Imoca qui navigue en foil serait extrêmement difficile et, dans la grande majorité des cas, plus lent, car les capteurs humains ne peuvent plus suivre l'évolution de la technologie.

Personne ne peut mieux expliquer à quel point le pilotage est sophistiqué qu'Axelle Pillain, qui l'a conçu, installé et a écrit elle-même certaines parties du logiciel. "En principe, il y a deux niveaux d'autoguidage", explique cette docteur en mathématiques qui a navigué sur la Mini-Transat en 2019 et qui fait également office de remplaçante pour Rosalin Kuiper, membre de l'équipage.

"Nous avons un système Hercules H5000 de B&G, qui constitue en quelque sorte la base et qui pourrait fonctionner seul". Mais au-dessus se trouve une autre unité de commande beaucoup plus sophistiquée appelée Exocet, fabriquée et programmée par Pixel sur Mer, une entreprise de haute technologie hautement spécialisée basée à Lorient. "Elle calcule en temps réel l'angle réel d'incidence du vent et permet à l'équipage de définir, par simple pression sur une touche, différents paramètres qui sont ensuite pris en compte et optimisés par l'ordinateur de cap", explique Axelle Pillain : "la vitesse du bateau, l'assiette et l'angle du vent apparent". Le système "joue" alors avec le cap dans le cadre de ces valeurs de consigne et, si on le souhaite, avec une conséquence quasi brutale : plus rapide, plus nerveux et, si nécessaire, plus dur que même les barreurs les plus expérimentés.

Tous les Imoca modernes sont équipés de cette technologie ou de son pendant au fonctionnement similaire de Madintec, une société informatique également basée à Lorient et spécialisée dans le pilotage d'Imoca à foils, de trimarans Ultim et autres yachts haut de gamme. Leur pilote automatique s'appelle MadBrain, un centre névralgique pour tous les capteurs, qui coûte près de 20 000 euros dans sa version la plus sophistiquée et qui transmet les ordres de pilotage au gouvernail avec une précision d'un dixième de degré.

"Malizia" est bourré de capteurs

"Malizia - Seaexplorer" ne représente pas seulement l'état le plus récent de la technique sur ce point. C'est aussi le bateau qui possède le plus grand nombre de capteurs de charge. Rien que dans la coque, les foils, les safrans et le mât, on trouve 150 jauges de contrainte en fibre de verre qui fournissent des informations sur la pression et la déformation. A cela s'ajoutent des axes de mesure de charge, appelés load pins, dans le gréement, qui permettent de surveiller la traction sur les drisses, les étai et les haubans.

Techniquement, leurs données pourraient même être implémentées comme variables d'ajustement dans Exocet ou MadBrain. En cas de dépassement de certaines limites de charge, le pilote automatique pourrait par exemple s'arrêter ou se mettre en marche. Mais l'intégration ne va pas encore aussi loin sur aucun Imoca. Les capteurs sont néanmoins très importants pour donner à l'équipage des indications sur le moment où la situation devient critique, par le biais d'alarmes.

Au début, l'année dernière, la Malizia émettait des bips en permanence lorsqu'elle était au foil. Entre-temps, les valeurs seuils ont été tellement relevées que les signaux d'alarme ne retentissent plus que rarement. Mais dans ce cas, le premier regard de l'équipage se porte sur la "Load Page" affichée sur l'un des iPads fixes installés dans le cockpit, afin de pouvoir évaluer s'il y a lieu d'agir ou non. Will Harris explique l'importance de cette technique de mesure complexe : "Pour être honnête, quand il y a du vent, un Imoca de dernière génération donne l'impression qu'il va exploser à tout moment. En fait, tu penses en permanence que tu devrais naviguer plus lentement". C'est pourquoi les valeurs de charge sont indispensables, selon lui. "Il faut simplement se fier à ces chiffres. Le bateau vrombit, claque, s'écrase dans les vagues de manière assourdissante. Mais tant qu'une de ces alarmes ne se déclenche pas, tu as confiance dans le fait que tout va bien à bord".

Quand il y a du vent, un Imoca donne l'impression qu'il va exploser à tout moment" (Will Harris)

C'est une sorte de sport de haute mer où l'intuition et le savoir-faire ont encore leur importance, mais où les algorithmes et les techniques de mesure viennent de plus en plus les compléter, voire les remplacer. "Pour faire avancer ces bateaux à 100 % de leur potentiel, il faut désormais être un nerd de l'informatique", explique Will Harris.

Malgré la quantité de données, il reste des découvertes surprenantes

Les données ne jouent pas seulement un rôle central à bord. À terre également, les capteurs fournissent des indications importantes, voire décisives, pour l'analyse des performances et l'évaluation continue du bateau. Ainsi, des spécialistes examinent en équipe toutes les valeurs mesurées qui sont téléchargées par radio satellite. Les architectes de VPLP essaient également de mieux comprendre la construction. De plus, les analystes de données de KND à Valence recherchent un potentiel supplémentaire dans cet océan de mégaoctets.

Mais tout ne peut pas être modélisé par le calcul. "Certaines découvertes sont surprenantes", dit Boris Herrmann - "comme le fait que nous sommes plus rapides sur certains parcours avec les nouveaux foils". C'est aussi ce qui est beau : "que tout ne puisse pas être calculé à l'avance par l'ordinateur, que le sentiment pour le bateau joue encore un rôle", estime cet homme de 41 ans qui, d'une part, compte parmi les innovateurs les plus zélés de la classe Imoca, mais qui, d'autre part, est resté un navigateur instinctif et un homme de mer.

Avec l'augmentation des foils et, par conséquent, de la vitesse, les nouvelles Imoca sont devenues beaucoup plus exigeantes. Cela a été démontré à Alicante dans des conditions légères à modérées. Comme la modification de l'angle d'attaque des ailes par l'hydraulique prend du temps, les bateaux ont tendance à décoller largement avec l'avant dans les rafales - les skippers parlent de "wheelies" en référence à la course moto. Cela a l'air spectaculaire et c'est aussi ce que l'on ressent à bord. Mais un tel envol n'est pas efficace, car après un atterrissage généralement brutal, il faut d'abord reprendre de la vitesse.

Le hurlement de la quille et des foils est épuisant à la longue

Mais même si les bolides arrivent proprement sur le foil et foncent sur l'eau presque à l'horizontale, il ne suffit pas de maintenir le cap. L'inclinaison de la quille, le pilote automatique et la tension de l'écoute de grand-voile doivent être ajustés en permanence afin d'obtenir une vitesse optimale. L'homme de barre devient alors un drogué de jeux vidéo qui appuie sur un bouton toutes les quelques secondes. L'équipage a lui aussi rarement le temps de se reposer, car à peine la grand-voile affalée, il faut déjà l'affaler.

Dans le meilleur des cas, cela se traduit par une accélération brutale, qui peut déjà faire perdre l'équilibre par mer plate. Un Imoca actuel passe de 12 à 18 nœuds de vitesse au vent avec un angle d'incidence de 65 degrés en à peine plus d'un clin d'œil, et il lui faut tout juste 3 à 4 Beaufort pour cela. Dans ces conditions, le bateau peut atteindre 22 nœuds, voire 25 nœuds dans les rafales, accompagnés d'un hurlement de l'aile et de la quille qui confère une note particulière à cette augmentation de vitesse époustouflante, même si elle est épuisante à la longue.

Mais en cas d'inattention, le ton et la vitesse baissent tout aussi rapidement dès que l'on rate un virage ou une poussée. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on comprend pourquoi tous les skippers ayant des ambitions de victoire misent autant sur les foils, pourquoi les bateaux deviennent de plus en plus extrêmes. Si l'on passe de 20 à 12 nœuds alors que les concurrents sont encore en mode avion, ou si l'on sort de l'eau plus tard qu'eux, on a inévitablement l'impression de s'arrêter.

Et pourtant, il y a le revers de la médaille, qui n'a peut-être pas autant d'impact dans l'Ocean Race courue en équipage de quatre, mais qui en a d'autant plus dans les régates en solo : "Plus les bateaux deviennent puissants, plus il faut les régler finement", explique Boris Herrmann. "Les anciens Imoca étaient beaucoup plus adaptés à la navigation en solitaire. A un moment donné, on avait simplement le sentiment qu'ils naviguaient près de leur potentiel de performance, et on pouvait alors les laisser courir".

L'échange de foil est un "heureux accident" pour Boris Herrmann

Avec les nouveaux foils, s'ils tiennent, "Malizia" a même gagné sur ce point. Ils sont "plus tolérants", dit le Hambourgeois, et nécessitent moins de réglages méticuleux. Au vent et sur les parcours de demi-vent, ils seraient même légèrement supérieurs aux ailerons d'origine, car ils ne génèrent pas seulement de la portance, mais aussi du lift au vent. Boris Herrmann parle donc d'un "heureux accident" à propos de la rupture. Il ne s'attend à une certaine perte de vitesse que par vent faible et sur des parcours bas en général.

Mais là encore, il s'agit d'un instantané. Il faudra attendre la fin de l'Ocean Race, voire la Transat Jacques Vabre en novembre, lorsque les problèmes de foils seront résolus, pour connaître les performances réelles de "Malizia - Seaexplorer". "Ces bateaux sont très complexes. Ils ont besoin d'une ou deux années de maturation", explique Boris Herrmann.

Lors de la mise à l'eau en juillet dernier, il a déclaré : "Maintenant, nous devons attendre de voir comment la construction fait ses preuves. J'ai peut-être trop poussé les architectes dans un coin".

Fiche technique du "Malizia - Seaexplorer

- Concepteur : VPLP

- Longueur de la coque : 18,28 m

- Longueur totale :20,12 m

- Longueur de la ligne de flottaison : environ 14,90 m

- largeur : environ 5,60 m

- Profondeur : 4,50 m

- Hauteur du mât au-dessus de la ligne de flottaison : 29,00 m

- Poids : env. 9,0 t

- Surface de voile au vent :environ 280 m²

- Moteur (Lombardini LDW 1003) :30 CV