Yacht de croisière non conventionnel: La jonque "Fu" - du modèle réduit à l'autoconstruction

YACHT-Redaktion

· 20.04.2023

Par Christian Irrgang

Le titre du livre est aussi extraordinaire que le bateau auquel il mène : "Der blaurote Methusalem", paru en 1888, décrit le voyage aventureux d'un jeune étudiant en Chine. Dans le cinquième chapitre, on y trouve le passage suivant : "Les grandes jonques de commerce sont des bateaux non battus d'une taille importante, dont les ponts avant et arrière sont considérablement plus hauts que le bord central, ce qui leur donne un aspect étrange. Elles sortent de l'eau avec une maladresse d'hippopotame.

Leur étoile est très large, comme celle d'un vieux navire de ligne hollandais, peinte de couleurs vives et parfois dorée, et le pont est recouvert d'un immense toit de paille qui rend le véhicule beaucoup plus lourd.

Autres voiliers intéressants :

Les mâts, qui sont extrêmement épais, d'une seule pièce et dépourvus de haubans, portent à leur sommet une poulie dans laquelle passe un lourd et solide cordage à l'aide duquel la lourde voile de natte est hissée".

L'auteur de cette histoire était un jeune homme originaire de Saxe. Il n'a toutefois jamais vu le pays sur lequel il écrivait, comme beaucoup d'autres qui ont servi de décor à ses romans d'aventure à succès. Il s'appelait Karl May.

Cette jonque est une merveille

Environ cent ans plus tard, la fièvre de Chine s'est déclarée dans certaines parties de la côte de la mer Baltique. Mais contrairement aux épidémies actuelles, qu'il faut bien relier à l'Empire du Milieu, cette épidémie n'était pas mortelle, ni même dangereuse pour la santé, et ses conséquences à long terme ne sont aujourd'hui qu'occasionnellement visibles. Et lorsqu'elles apparaissent sur la photo, tout le monde les regarde. Par exemple dans le vieux port de Peenemünde. Dans un coin, un voilier est amarré à la jetée et attire immédiatement l'attention de chaque visiteur qui déguste son petit pain dans l'une des échoppes de poisson en face.

Il s'agit de la jonque "Fu", longue de 6,80 mètres et large de 4,80 mètres. Une coque haute avec une poupe encore plus haute, en bois sombre, qui déplace pas moins de 35 tonnes. Deux mâts enfichables non étagés avec des voiles en tissu rouge étrangement découpées. Si les caractéristiques de cet exotique sont déjà particulières, sa genèse l'est encore plus.

Un bateau de rêve construit de ses propres mains

Un couple voulait se faire construire un bateau. Tout comme Karl May, ils venaient de Saxe. Ils imaginaient un bateau qu'ils pourraient faire naviguer à deux et qui leur permettrait de faire de longs voyages. Il se trouve que leur fille et leur gendre étaient constructeurs de bateaux. Greta et Daniel Weiß, c'est leur nom, travaillaient alors de manière mobile dans les ports de la côte du Mecklembourg, mais leur vision dépassait largement le cadre de leur travail. Ils devaient, ils voulaient construire le bateau de leurs parents, et ils avaient entre-temps entendu parler de ces choses chinoises, des bateaux équipés ultérieurement d'un gréement d'apparence exotique et donc totalement faciles à piloter.

L'histoire du "Jester", un bateau folklorique nordique à gréement de jonque avec lequel le navigateur anglais en solitaire "Blondie" Hasler avait remporté au pied levé la deuxième place de la première course transatlantique pour petits bateaux, a fait le tour du monde. À un moment donné, le cotre "Condor" est apparu dans la mer Baltique. Il avait été lancé de manière tout à fait conventionnelle en 1939 à Beidenfleth en tant que cotre de pêche, mais son nouveau propriétaire l'a ensuite équipé d'un gréement de jonque en 1990. C'était l'époque où la fièvre chinoise se répandait. Un voilier de Greifswald a vite été contaminé, il a construit un skiff Loch Fyne avec gréement de jonque, et le couple de propriétaires s'est également laissé contaminer. Une coque conventionnelle, mais avec ce gréement exotique, tel était le plan.

La finesse de planification du mât et du gréement

Les avantages du gréement étaient convaincants : un mât qui tient debout sans étai, des voiles qui se manœuvrent sans winches d'écoute, une prise de ris continue, possible simplement en affalant la drisse. Et les voiles supplémentaires ne sont pas nécessaires.

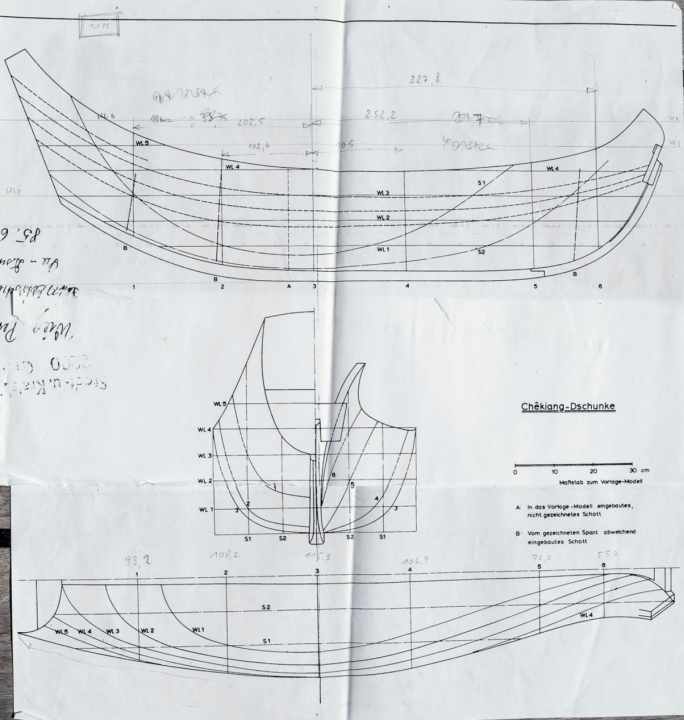

Mais avant de pouvoir scier la première planche, les jeunes constructeurs de bateaux sont tombés par hasard sur un livre paru dès 1984 aux éditions VEB Hinstorff à Rostock. Le titre : "Chinesische See-Dschunken" de Peter Wieg - un ouvrage standard incroyablement détaillé avec de nombreuses illustrations et photos. On y trouvait, à la page 68, la description précise du modèle d'une jonque Chêkiang, construite en Chine et désormais exposée au musée maritime de Rostock. Les dessins des fissures de la maquette à l'échelle 1:10 étaient imprimés en annexe. Lors d'une visite sur place, la maquette a été examinée et photographiée sous toutes les coutures, puis la décision a été prise : un tel voilier, ou mieux encore, exactement celui-là, devait être le bon.

Du modèle à la réalité

Il faut une certaine dose d'intrépidité pour extrapoler les données d'un modèle à un pour construire ensuite un vrai bateau ; normalement, c'est l'inverse. C'est pourquoi, par mesure de sécurité, un modèle de travail a d'abord été fabriqué pour tester la flottabilité et la proportion de ballast. La coque était en bois de caisse à fruits et scellée avec du film alimentaire. Une fois que l'engin a effectivement flotté à la verticale, nous nous sommes lancés. Un procédé audacieux.

Les deux constructeurs de bateaux ont pu louer un ancien hangar sur l'aéroport militaire désaffecté de Peenemünde. Alfonso Steinbrüggen, qui avait transformé son "Condor" en jonque, était désormais présent en tant que conseiller et pouvait apporter une expérience précieuse. Le garde forestier leur a appris qu'un grand chêne était tombé dans la réserve naturelle. Pourraient-ils en faire quelque chose ? C'est exactement ce qu'ils cherchaient ! Le tronc de ce chêne est devenu ce que sont les fondations d'une maison : la poutre de la quille, sur laquelle tout le reste pouvait être construit. Le bois utilisé pour l'ossature provient également des forêts locales. Le robinier était le matériau de choix : extrêmement dur, sans acide tannique, de sorte que les boulons en fer ne sont pas attaqués. Et ce qui rendait cet arbre particulièrement adapté, c'est que ses branches avaient la courbure naturelle nécessaire pour être utilisées comme membrures.

Importants travaux sur la jonque

Il fallait simplement toujours prendre les bons. Pour chaque membrure, on a donc cherché et essayé jusqu'à ce que l'on trouve le bois adéquat - chaque morceau ayant été tiré lui-même de la forêt au crochet de Peenemünde. Pour les planches, le pont et les cloisons, on a toutefois eu recours à du bois provenant de l'extérieur. On a utilisé de l'afzelia, d'une épaisseur de 40 millimètres et, tout comme le robinier, neutre pour le fer. Quant aux troncs des deux mâts, ils ont grandi dans la terre d'Usedom : Des thuyas, des arbres de vie, parfaitement adaptés en raison de leur bois à fibres longues et de leur élasticité.

La construction prévoyait une coque solide avec trois zones isolées les unes des autres. Derrière le caisson à chaînes, une cloison d'abordage a été mise en place, étanche et ultra-résistante, car les cloisons devaient ensuite être en mesure d'absorber de grandes forces.

Les mâts, passés à travers le pont, devaient être solidement boulonnés à ces cloisons. C'est pourquoi les planches d'afzélia ont été doublées, deux fois 40 millimètres. Comme le mât de misaine devait être incliné de quelques degrés vers l'avant, la cloison avant a été inclinée. La cloison principale devant le salon maintiendrait le grand mât, d'aplomb bien sûr. Comme on n'était pas sûr du comportement de la coque ronde sur les parcours au vent, une dérive à emboîtement a été installée, mais elle s'est très vite avérée inutile et a été retirée.

Vieilles pièces, nouvelle utilisation

Nous sommes en 2002 et le port de Peenemünde a accumulé une grande quantité de ferraille flottante après la chute du mur. De nombreux navires de guerre hors d'usage, des restes de la marine de l'armée nationale populaire et quelques-uns des objets laissés par les Russes lors de leur départ à la fin des années quatre-vingt y traînent désormais. Tout ce qui peut encore fonctionner est aménagé, et un véritable marché aux puces de la technique a vu le jour sur le terrain de l'aéroport voisin.

Un énorme groupe électrogène diesel trouve ici, après quelques détours, son chemin vers la salle des machines de la jonque "Fu". Le JAS-204 de 130 CV, un quatre cylindres à deux temps, a autrefois propulsé un pousseur russe qui servait à poser des ponts de pontons. Il est refroidi par un système de refroidissement de quille à circuit unique, ce qui lui permet de résister à l'hiver. Mais la plus grande curiosité est la pompe à eau d'un sous-marin russe, qui partage désormais la salle des machines avec le moteur. Pour couronner le tout, le gouvernail en aluminium de la timonerie provient à l'origine d'un dragueur de mines de la RDA.

Greta et Daniel Weiß n'avaient encore jamais construit eux-mêmes un voilier de cette taille. Pendant trois ans, les jeunes passionnés travaillent sur la jonque. Puis tout est prêt pour la mise à l'eau. Le "Fu" est enfin mis à l'eau.

jonque comme yacht de croisière avec tout le nécessaire

En s'approchant, on remarque déjà le saut de pont positif, repris par le toit de la timonerie. Le modèle du musée n'a pas de superstructure de pont, mais le "Fu" devait être un yacht de croisière. En Chine, les jonques Chêkiang naviguent comme des voiliers de charge, chargés jusqu'au bord supérieur. Pour que la réplique ait un moment de redressement suffisant, des barres de plomb ont été vissées sur la quille du "Fu". Cent pièces de 100 kilos chacune, toutes coulées spécialement.

Pour le reste, il y a tout ce qu'il faut pour que le bateau puisse naviguer sur de longues distances. La cale de l'original est devenue ici le salon. On y trouve la cuisine, une banquette en L et deux couchettes. Le chauffage se fait au besoin avec du bois ou du charbon dans un poêle en fonte. La salle multifonctionnelle pour les machines et les toilettes est accessible depuis la timonerie, de même que la chambre arrière avec sa large couchette double. Ici, comme dans le salon, toutes les membrures ne sont pas habillées, chaque branche de robinier expose sa force.

Pour faire démarrer le diesel, Daniel Weiß appuie sur un bouton avec des inscriptions en cyrillique, également une pièce originale du marché aux puces de la marine. Le moteur tourne étonnamment bien tandis que Weiß dirige la jonque vers le Peenestrom. Une fois le chenal atteint, il tourne la proue au vent et quitte la timonerie. C'est alors qu'intervient un autre gag spécial. Sur le toit de la cabine est monté un poteau dont l'utilité est maintenant claire. Un treuil de débardage motorisé, disponible dans le commerce forestier, y est fixé et fait un bruit infernal une fois mis en marche. Mais comme chacun sait, la fin justifie parfois les moyens, et lorsque Blanc place la drisse de grand-voile sur le tambour de treuil et déploie sans aucun effort physique la voile qui pèse fièrement 150 kilos, il ne peut s'empêcher de sourire.

La jonque attire l'attention

La voile d'avant est également hissée de cette manière dans le mât, ce qui permet d'obtenir une surface de voile totale de 120 mètres carrés. Le bruiteur est mis en veilleuse, le diesel aussi, puis le bateau se met en mouvement. Le vent est vraiment faible aujourd'hui, mais le "Fu" fait bonne route ; les yachts qui nous dépassent naviguent au moteur. Les équipages n'auraient d'ailleurs pas les mains libres pour naviguer, car ils prennent des photos sous tous les angles.

Mais on peut aussi le comprendre, car un tel spectacle n'est pas si fréquent pour un navigateur de la Baltique. Contrairement à la description de Karl May, le bateau ne donne pas du tout l'impression d'être lourd, bien au contraire. Le plus frappant est certainement la silhouette des voiles. Au premier coup d'œil, la comparaison avec une couette matelassée s'impose. La toile entre les lattes continues, remplacées ici par des tubes en aluminium, s'incurve comme un oreiller gonflé. A l'arrière des lattes se trouve l'écoute qui traverse plusieurs poulies et qui est posée sur la poupe - sans winch. De même pour l'écoute de foc, dont la poulie de pied se trouve en bas du grand mât. Pour éviter que les voiles ne glissent vers l'avant du mât, chaque latte est maintenue par un coulisseau appelé rack. L'utilisation de ce guide-voile est très simple.

La jonque est (presque) entièrement inspirée du modèle réel

Vue de l'arrière, la coque de la jonque rappelle celle d'une cogue - une poupe à plat, mais dont on remarque les décorations d'inspiration orientale. Il y a aussi le solide mât de gouvernail extérieur, dans lequel se trouve la barre franche incurvée au-dessus du pont. Il est lui aussi constitué d'un tronc de robinier qui a poussé. Sur les modèles chinois, cette tige de gouvernail est mobile verticalement, ce qui permet d'abaisser le safran pour une meilleure assiette. Sur le "Fu", ce n'est pas possible car un manchon en acier pour le système hydraulique de la barre intérieure l'empêche.

Pour la description de la proue, c'est encore Karl May qui a la parole : "A droite et à gauche de l'étambot, on aperçoit un œil, souvent de quatre à cinq pieds de diamètre, peint dans les couleurs les plus vives possibles. C'est de ces deux yeux, qui ont une expression étrange, que les jonques ont reçu le nom commun de "Lung-yen", c'est-à-dire yeux de dragon. Ils sont censés donner au navire cette expression menaçante qui permet de chasser les mauvais esprits et autres monstres surnaturels qui s'installent à certains moments sur la terre et surtout dans l'eau".

En revanche, la jonque "Fu" navigue sur la mer Baltique sans être inquiétée par les mauvais esprits et les monstres.

Cet article est paru pour la première fois dans YACHT 7/2021

Données techniques de la jonque "Fu

- Constructeur : Greta et Daniel Blanc

- Longueur de la coque :16,80 m

- largeur : 4,80 m

- Profondeur :1,70 m

- Poids: 35,0 t

- Taux de lestage :10,0 t/28 %

- Grand-voile : 71,0 m²

- Voile d'avant : 41,0 m²

- moteur : (JAS 204) 130 CV

- Eau/diesel : 800 l/1.200 l