Le Cap Horn - un nom comme le tonnerre, synonyme de privation, de danger. Les conditions météorologiques sont brutales : le froid, l'humidité et les brusques changements de temps font de cet endroit l'un des coins les plus inhospitaliers des sept mers. En hiver, la collision avec des icebergs menace. En raison de la dérive des vents d'ouest qui prédomine, le passage d'est en ouest peut justement se transformer en une course infernale. Le Cap Horn abrite le plus grand cimetière de navires du monde. Plus de 800 navires y ont fait naufrage et 10.000 marins y ont trouvé une tombe humide. C'est le plus important des trois grands caps. Un mythe qui, aujourd'hui encore, effraie autant qu'il fascine les gens.

Le Cap Horn reçoit son nom

Le premier navire a été perdu avant même d'avoir atteint le cap : sur le "Hoorn", avec lequel un équipage d'expédition hollandais autour de Willem Schouten et Jacob Le Maire avait navigué en toute sécurité jusqu'en Patagonie, un incendie s'est déclaré peu avant l'arrivée lors d'une réparation et l'a détruit.

Les deux capitaines Schouten et Le Maire sont venus avec la mission de trouver une route alternative vers les îles des épices des Indes orientales ; en effet, tant la route du Cap de Bonne Espérance que le détroit de Magellan, découvert dès 1520, étaient contrôlés par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales.

Pour l'excursion prévue, qui devait briser leur monopole, la ville de Hoorn avait financé deux navires : le "Hoorn", qui a donné son nom au cap, et l'"Eendracht", sur lequel l'équipage a poursuivi son voyage après la perte de l'autre voilier. Outre le fameux cap, Schouten, Le Maire et leurs hommes cartographièrent d'autres îles jusqu'alors inconnues. Mais c'est la découverte du passage autour de la pointe sud du continent américain qui les a fait entrer dans les livres d'histoire fin janvier 1616.

Le Cap Horn reste longtemps infranchissable

Jusqu'au début du 19e siècle, la région du Cap Horn est restée une route maritime relativement peu fréquentée. Les vents, les courants et surtout les tempêtes qui se levaient rapidement étaient trop dangereux, et les voiliers carrés habituels de l'époque, avec lesquels on ne pouvait pas vraiment croiser, étaient trop inertes.

D'innombrables capitaines ont échoué dans leur tentative de franchir le cap. En 1788, le capitaine William Bligh a essayé pendant quatre semaines avec son "Bounty", puis la tempête sans fin l'a forcé à faire demi-tour. Bien qu'il ait parcouru 10 000 miles nautiques de plus, la route vers Tahiti et le cap de Bonne-Espérance lui a semblé être une meilleure alternative.

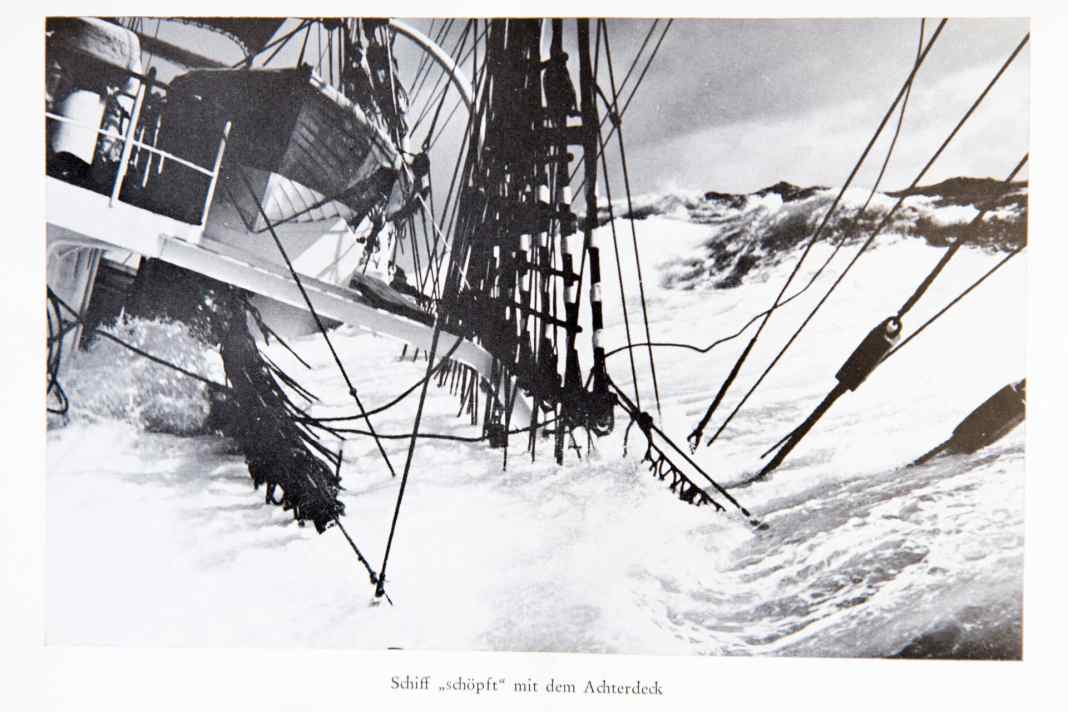

Ceux qui parvenaient malgré tout à faire passer leur navire et leur équipage d'est en ouest autour du Cap par un hiver glacial en payaient souvent le prix fort.

Le plus long tour - compté du 50e au 50e degré de latitude - a été effectué par le navire "Susanna" en 1905 : il lui a fallu 99 jours d'agonie. A l'arrivée à Caleta Buena, plus personne ne s'attendait à la voir arriver ; huit hommes se trouvaient encore sur le pont, le reste de l'équipage était couché dans sa couchette avec des membres cassés, le typhus ou le scorbut. Pourtant, par miracle, personne n'est mort au cours de cette chevauchée infernale.

Le destin de l'"Admiral Karpfanger", en revanche, reste incertain à ce jour : le quatre-mâts barque a probablement heurté un iceberg en 1938 et a coulé. Seuls une porte et quelques morceaux de bois se sont échoués plus tard en Terre de Feu. Sur les 60 membres d'équipage, aucun n'a survécu.

Le légendaire record autour du Cap Horn

Avec le début des expéditions de salpêtre au 19e siècle, la route autour du Cap Horn a pris de l'importance. Les compagnies maritimes européennes utilisaient des voiliers de fret pour charger du salpêtre sur les côtes chiliennes. Celui-ci était demandé en Europe comme engrais et pour la fabrication d'explosifs. Les "Flying P-Liner" de la compagnie maritime hambourgeoise F. Laeisz sont devenus célèbres dans le monde entier lors de ces voyages. Et c'est donc un navire de Laeisz qui détient encore aujourd'hui le record du cap le plus rapidement franchi d'est en ouest : En 1938, le quatre-mâts barque "Priwall" a franchi à toute vitesse l'île la plus au sud de l'Amérique en seulement cinq jours et 14 heures.

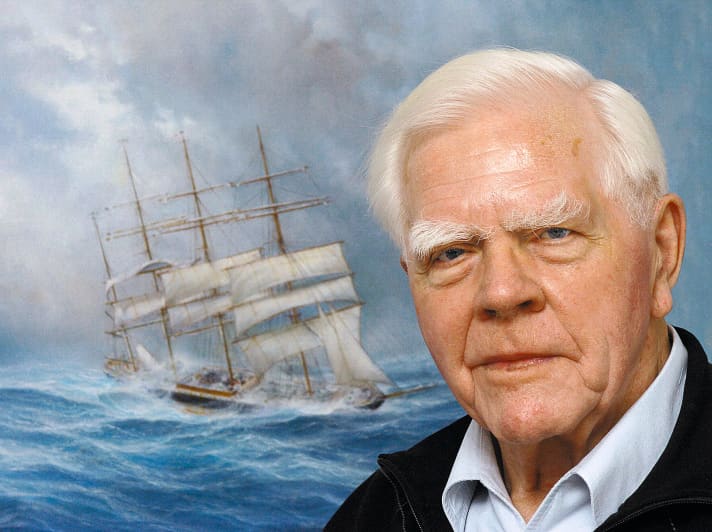

Lorsque, un an plus tard, le futur capitaine et peintre de marine Hans Peter Jürgens prend du service comme mousse sur le "Priwall", les conditions sont incomparablement pires. Il apprend de son capitaine que Dieu a créé le Cap Horn dans la colère. Les doigts écorchés et la peau irritée par le ciré, il fait son service dans les vergues. Son seul objectif : survivre. Une sagesse de marin se grave de manière indélébile dans sa mémoire : "Si tu veux vivre vieux, évite le Cap Horn et affale les voiles à temps".

Le dernier cargo à passer le Cap Horn sans moteur auxiliaire est le "Pamir" en 1949. Avec lui, la grande époque des voiliers de fret prend fin ; les bateaux à vapeur et à moteur ont remplacé les légendaires Flying P-Liner. De plus, il existe déjà depuis 1914, avec le canal de Panama, une route plus sûre de l'Atlantique vers le Pacifique.

Les navigateurs découvrent le Cap Horn

La zone maritime la plus imprévisible du monde n'a pourtant jamais perdu sa fascination. Le premier yacht privé américain à avoir franchi le cap par l'ouest était le "Coronet" à la fin du 19e siècle - une performance exceptionnelle qui l'a rendu célèbre. Ce n'est que depuis les années 1970 que de plus en plus de skippers de loisirs, de globe-trotters et d'aventuriers naviguent autour du Cap. Aujourd'hui, ce sont eux qui font vivre le mythe.

Ils ne passent pas tous le rocher sans dommage. Certes, l'équipement et les prévisions météorologiques sont bien meilleurs qu'à l'époque de Schouten et de Le Maire. Mais des bateaux se perdent encore, des hommes restent en mer. C'est le cas du "Ole Hoop", qui a disparu en 2002 lors de son deuxième tour du monde à une centaine de miles à l'ouest du cap. On n'a toujours aucune trace du couple de propriétaires Klaus Nölter et Johanna Michaelis.

L'histoire de Miles et Beryl Smeeton est aussi dramatique que curieuse : en 1956 et 1957, ils ont chaviré deux fois presque au même endroit avec leur "Tzu Hang" et ont perdu le mât à chaque fois. Ce n'est que dix ans plus tard, en 1968, qu'ils parvinrent tout de même à arrondir le Hoorn.

Lorsque Wilfried Erdmann passe le Cap en solitaire pour la deuxième fois de sa vie en 2000, il le fait de la manière la plus dure, d'est en ouest. Dans la rue Le Maire, il note : "Je regarde l'obscurité laiteuse avec un mélange de crainte et d'espoir. Je ne peux pas me détacher de ce qui se passe autour de moi. J'ai une idée de ce que c'est que de naviguer au milieu de nulle part, poussé par un courant puissant et un vent de tempête humide. C'est effrayant. Dans un instant, il y aura un rocher, une chute d'eau, la fin". Elle n'arrive pas, Dieu merci. Mais le Cap Horn laisse des traces, sur tout le monde.

Les régatiers franchissent eux aussi le Cap Horn

Certaines des régates les plus difficiles au monde passent par le Cap Horn. Boris Herrmann vient de passer le cap avec son "Malizia - Seaexplorer" lors de la The Ocean Race.

Lors de la Volvo Ocean Race 2014, le mât de l'équipe Dongfeng s'est brisé à 240 milles nautiques du Cap, dans l'obscurité et avec 30 nœuds de vent.

L'opération de sauvetage du professionnel français Jean Le Cam lors du Vendée Globe 2009 est légendaire : à environ 200 milles nautiques au sud du Cap Horn, il se retrouve en détresse lorsque son Open 60 "VM Matériaux" perd sa quille, chavire et dérive vers le haut de la quille. Le Cam attend près d'une journée dans une bulle d'air sous le pont. L'Epirb se déclenche, un cargo met le cap sur le naufragé, mais ne peut pas intervenir en raison de la forte houle. C'est finalement son rival Vincent Riou qui le sauve dans une action dramatique : il lui faut quatre tentatives, au cours desquelles son propre bateau "PRB" est tellement endommagé que le mât se brise peu après le passage du cap.

Le professionnel de la course au large hambourgeois Jörg Riechers vit le cap de la Barcelona World Race 2015 comme une "antichambre de l'enfer". Une dépression tropicale se transforme en "monstre météorologique" juste avant le passage de la ligne d'arrivée - 951 hectopascals, c'est la prévision la plus catastrophique. Cela signifie un ouragan majeur et jusqu'à 15 mètres de vagues. Riechers et le co-skipper Sébastien Audigane tentent de prendre de l'avance sur la dépression afin d'éviter le pire. Et cela semble fonctionner : Ils passent le cap dans un vent plutôt modéré de 35 à 40 nœuds.

Alors que les deux professionnels de la course au large ont déjà le rocher dans le sillage, le malheur les frappe quand même : une rafale de 70 nœuds s'abat sur leur Open 60 "Renault Captur", les jetant presque sur l'îlot rocheux le plus proche. Pendant six heures, avec un vent de 50 à 70 nœuds, une mer bouillante et une vitesse de 25 nœuds, Riechers et Audigane se trouvent dans un état psychique exceptionnel, fait d'euphorie, de nervosité et de joie. Une fois l'épreuve surmontée, ils respirent : "On a réussi ! Cap Horn passé et en vie !"

"Sur le dur chemin"

L'un des derniers cap-horniers, le capitaine Hans Peter Jürgens, a passé le Cap Horn à l'âge de 15 ans sur le quatre-mâts barque "Priwall". Il a raconté une nouvelle fois ce voyage mémorable pour YACHT en 2016. Il est décédé en 2018 à l'âge de 94 ans.

Monsieur Jürgens, votre père était lui-même capitaine. Bien que vos parents n'aient pas été très enthousiastes à l'idée que vous preniez également la mer, votre père vous a fait embarquer sur le Flying P-Liner "Priwall" en 1939. Quand avez-vous entendu parler du Cap Horn pour la première fois ?

Pour la première fois quand j'étais enfant. Mon père lui-même n'en parlait pas, mais j'en ai entendu parler par les membres de l'équipage à bord de ses bateaux. Plus tard, sur le "Priwall", on ne parlait pas beaucoup du Cap Horn. Ce que je retiens surtout d'autrefois, c'est la phrase mémorable du capitaine Hauth : "Dieu a créé le Cap Horn dans la colère".

YACHT : Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez franchi pour la première fois ce rocher infâme à l'âge de 15 ans ?

L'expérience du passage du Cap Horn dans la tempête de l'hiver austral a marqué le début de ma carrière de marin. C'était une expérience marquante pour un jeune homme de 15 ans : se rendre compte des épreuves que l'on était capable de supporter et des performances que l'on pouvait accomplir. Et que l'on pouvait compter sur ses camarades de bord.

YACHT : Que représente le Cap Horn pour vous ?

Je peux me vanter d'avoir franchi pour la dernière fois le cap de la tempête par la route, d'est en ouest, alors que j'étais le plus jeune à bord d'un voilier transportant du fret.

L'article est paru pour la première fois dans YACHT 3/2016 et a été remanié à plusieurs reprises.