Lutte pour la survie dans la glace: L'expédition "Belgica" - un cauchemar dans la nuit antarctique

Morten Strauch

· 28.01.2024

- 23 janvier 1898 : arrivée en Antarctique

- mars 1898 : La Le "Belgica" est gelé

- Mai 1898 : la lutte pour la survie dans la nuit polaire commence

- 22 juillet 1898 : soulagement de courte durée avec les premiers rayons de soleil

- 16 novembre 1898 : nouveaux troubles mentaux pendant l'été polaire

- 12 février 1899 : sortie mouvementée de la banquise

- 5 novembre 1899 : retour triomphal à Anvers

- L'itinéraire de la "Belgica"

- Reconstitution de la folie : le livre de l'expédition "Belgica

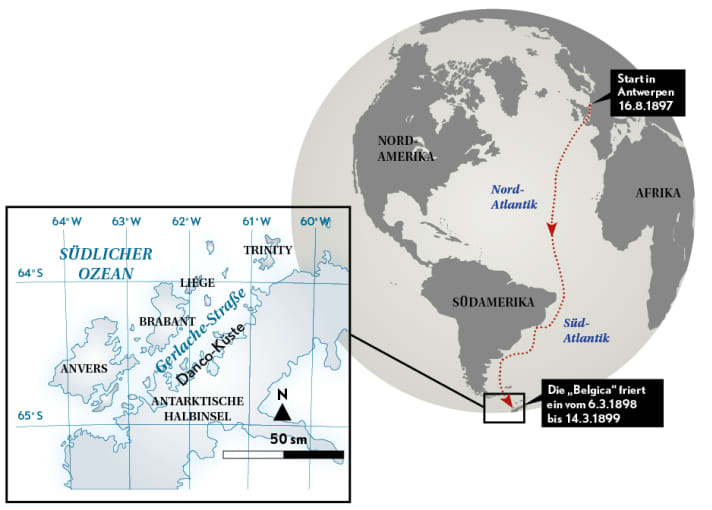

Le 16 août 1897, la barque "Belgica" quitte le port d'Anvers. D'innombrables badauds bordent les rives de l'Escaut et acclament l'équipage de l'ancien baleinier. Leur mission : conquérir le dernier continent encore inexploré - l'Antarctique.

Menée par le commandant belge Adrien de Gerlache de Gomery, l'expédition scientifique doit aussi apporter gloire et honneur au petit royaume belge, qui n'a guère de tradition maritime et dont la ligne côtière ne mesure que 65 kilomètres.

L'équipage du "Belgica" est composé d'un groupe hétéroclite de Belges et de Norvégiens, pour la plupart inexpérimentés. Parmi eux se trouve Roald Amundsen, encore inconnu, qui attend avec impatience une carrière d'explorateur polaire glorieux et considère ce voyage comme un voyage d'étude. Le seul membre d'équipage ayant une expérience polaire est le médecin de bord américain Frederick Cook, qui ne montera à bord qu'en Amérique du Sud.

Défauts, bagarres et contact de base pour commencer le voyage

A peine le navire lourdement chargé est-il arrivé sur la mer du Nord que le "Belgica" doit à nouveau débarquer à Ostende en raison de problèmes avec la machine à vapeur. Un premier coup dur pour de Gerlache, qui craint la mauvaise presse locale comme le diable l'eau bénite. Mais le navire lève à nouveau l'ancre et surmonte les premières fortes tempêtes sur l'Atlantique.

À Punta Arenas, au Chili, après de nombreuses beuveries, des bagarres et une menace de mutinerie, quatre Belges doivent quitter le navire, dont le cuisinier. Après une nouvelle escale à Ushuaia, le "Belgica" s'échoue le 1er janvier 1898 dans le canal de Beagle. L'équipage parvient tant bien que mal, après une longue lutte, à libérer le navire avant que la marée ne l'écrase contre les rochers. Réparée, l'expédition quitte l'Isla de los Estados, également connue sous le nom de Staten Island, le 14 janvier, en direction de l'Antarctique.

Lors de la traversée du détroit de Drake, des membres d'équipage exubérants enlèvent quelques albatros du ciel. Un tabou absolu parmi les marins, car la tradition veut que tuer ces grands oiseaux de mer soit synonyme de malheur. Et en effet, une tragédie ne tarde pas à se produire : lors d'une tempête près des îles Shetland du Sud, un marin norvégien passe par-dessus bord et ne peut être sauvé.

23 janvier 1898 : arrivée en Antarctique

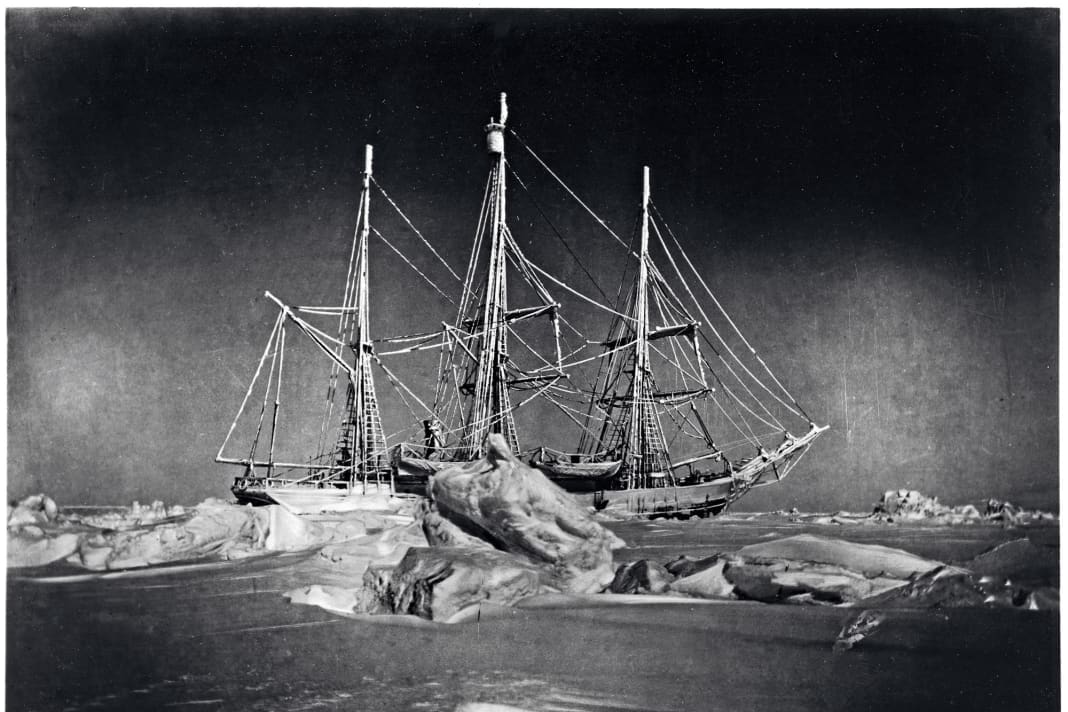

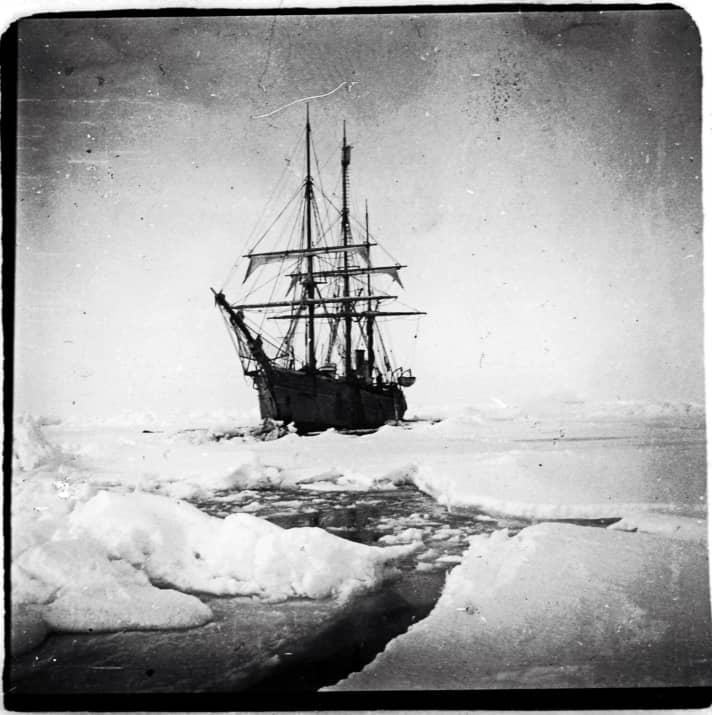

Le 23 janvier, le "Belgica" atteint la côte nord-ouest de la Terre de Graham, la partie la plus septentrionale de la péninsule antarctique longue de 1.200 kilomètres, qui pointe comme un doigt vers l'Amérique du Sud. Outre les scientifiques, Cook profite lui aussi de chaque occasion pour débarquer. L'Américain ne fait pas seulement office de médecin, mais aussi de photographe de l'expédition. Une petite chambre noire est spécialement aménagée à bord pour qu'il puisse développer ses photos, qui existent encore aujourd'hui.

Les images de l'expédition semblent calmes, mais le bruit de fond est immense

Les prises de vue de Cook dégagent une étrange sérénité qui contraste fortement avec les conditions hostiles et l'ambiance sonore des cris des oiseaux de mer, des pingouins et du mugissement des glaciers en train de vêler.

De Gerlache continue à guider le bateau vers le sud à travers un détroit entre le continent et l'archipel Palmer. Les icebergs représentent un énorme défi du point de vue de la navigation. Comme la majeure partie de leur masse se trouve bien en dessous de la surface de l'eau, ils sont exposés aux courants profonds, qui peuvent avoir une direction totalement différente de celle des courants de surface ou du vent.

Découverte d'animaux et de plantes inconnus

Le biologiste roumain Emil Racovitza collecte en peu de temps des centaines de plantes et d'animaux différents qu'il conserve et dont plusieurs sont encore inconnus de la science de l'époque. Parmi eux, la plante à fleurs la plus australe du monde, Deschampsia antarctica, et un moustique sans ailes de cinq millimètres de long, qui sera dès lors appelé Belgica antarctica.

Le 12 février 1897, les explorateurs passent la pointe du cap Renard, qui marque l'extrémité sud de ce qui porte aujourd'hui le nom de leur commandant, le détroit de Gerlache. D'impressionnantes tours de basalte sombre s'élèvent ici directement de la mer vers le ciel, si abruptes qu'elles sont dépourvues de neige de tous les côtés.

D'un point de vue scientifique, le voyage de recherche est déjà un succès, mais de Gerlache vise plus haut. Dans l'idéal, il souhaite atteindre le pôle sud magnétique, ou du moins établir un record de latitude. Ce record est détenu depuis 1841 par James Clark Ross, qui avait atteint 78° 10' de latitude sud avec ses navires "Terror" et "Erebus". Quelques années plus tard, lors de l'expédition Franklin, les deux navires et leurs équipages se sont perdus dans la banquise de l'Arctique.

Ni le navire ni l'équipage ne sont préparés à l'hivernage

L'ambitieux de Gerlache est donc bien conscient du risque que représente l'hivernage en Antarctique. D'autant plus que ni le "Belgica" ni son équipage n'y sont préparés. Mais le commandant défie le destin et pousse toujours plus loin vers le sud malgré l'hiver qui approche.

Les jours sont de plus en plus courts et froids, et l'eau libre dans la banquise se fait rare. Le navire est régulièrement pris dans l'étau de la glace de mer et la tension à bord ne cesse de croître. Pour rassurer l'équipage, le commandement du navire triche sur la largeur atteinte.

mars 1898 : La Le "Belgica" est gelé

Début mars, le "Belgica" est pris dans les glaces et devrait le rester très longtemps. Commence alors la tentative d'un acte pionnier au danger incalculable. Jamais auparavant un bateau n'avait passé l'hiver dans la nuit antarctique.

Lors des dernières courtes journées de lumière, le bateau doit être préparé en toute hâte pour l'hiver. Les voiles sont rangées, l'hélice est soulevée hors de l'eau et la coque est isolée du froid extrême par un haut mur de neige.

Lors des derniers jours de lumière, le bateau doit être préparé en toute hâte pour l'hiver.

À la mi-mars, la colonne de mercure affiche déjà 20 degrés en dessous de zéro, et la tendance est encore à la baisse. Avec des pièces de la machine à vapeur qui n'est plus utilisée, on construit une chaudière dans laquelle on fait fondre de la neige pour obtenir de l'eau potable. Juste à côté du "Belgica", un trou est creusé dans la glace et maintenu libre en permanence. D'une part, pour avoir rapidement de l'eau pour éteindre le feu si le bateau devait prendre feu. D'autre part, pour pêcher.

Au début, l'activité est intense, car les hommes trouvent un soutien dans la routine de leur travail. Mais avec l'obscurité croissante des jours d'automne, ils se dérobent de plus en plus souvent à leurs tâches ou restent dans leurs couchettes.

Mai 1898 : la lutte pour la survie dans la nuit polaire commence

A la mi-mai, le soleil se couche une dernière fois, puis la nuit de trois mois commence à tomber. Des tempêtes incessantes menacent de détruire le seul refuge des hommes et tirent sur leurs nerfs. Le bruit grinçant et fracassant de la glace sur la glace ou, pire encore, de la glace sur la coque en bois, leur fait comprendre à tout moment qu'ils sont impuissants face aux forces impitoyables.

Durant la longue nuit polaire, l'état de l'équipage se dégrade rapidement. Des vertiges, des douleurs rhumatismales et des troubles cardio-vasculaires s'ajoutent à l'abattement moral. De Gerlache ne se montre presque plus et sombre dans la dépression.

Cook, lui, sait s'occuper. Il prend des photos, écrit et bricole son équipement polaire. C'est ainsi qu'il crée un traîneau prêt à naviguer, pour lequel il fabrique un jeu de voiles à partir de draps. Son tempérament remarquablement joyeux le rend presque insensible au désespoir. Comme ses camarades font appel à son aide presque sans interruption, il est l'homme le plus occupé et le plus apprécié à bord.

Roald Amundsen veut apprendre et s'endurcir

Amundsen saisit toutes les occasions d'améliorer ses compétences et d'augmenter sa capacité à souffrir. "Souffrance et performance" est sa devise. Avec le médecin du navire, il entreprend des expéditions terrestres risquées, ce qui donne lieu à une amitié continue.

Le 5 juin, le fidèle ami de Gerlache, Émile Danco, meurt. Cousu dans de la toile, le géologue est livré à la mer deux jours plus tard, lesté par des poids, à travers une crevasse de glace. De Gerlache est rongé par un fort sentiment de culpabilité, car il a continué à diriger le navire dans la glace pour le meilleur et pour le pire, contre l'avis et la volonté de ses scientifiques.

Petit à petit, le "Belgica" ressemble à un asile de fous

Cook craint que d'autres hommes ne meurent bientôt et fait des tentatives désespérées pour garder ses camarades en vie. Pour leur apporter de la lumière, il les fait se déshabiller nus et les place devant un feu de poêle lumineux. Il encourage les hommes qui le peuvent encore à faire le tour du bateau en boucle. Peu à peu, le "Belgica" ressemble à un asile de fous.

Pingouins et phoques crus contre le scorbut

Lorsque le médecin de bord se rend compte que le jus de citron vert conservé a dû perdre de son efficacité et que l'équipage souffre par conséquent du scorbut, une maladie redoutée des marins, il se souvient de son expérience dans l'Arctique.

Les Inuits ne présentaient aucun symptôme de scorbut, même s'ils ne connaissaient ni les agrumes ni la choucroute, dont les composants sont connus pour aider à combattre cette maladie insidieuse. Ils se nourrissaient presque exclusivement de viande fraîche de baleine et de phoque, de préférence à l'état naturel. Apparemment, c'était une protection suffisante contre le scorbut.

Cook prescrit donc à l'équipe de consommer quotidiennement de la viande fraîche de pingouin ou de phoque, en leur recommandant de la manger aussi crue que possible. Peu à peu, les hommes surmontent leur dégoût et se laissent convaincre par la méthode de guérison de Cook. Sur le plan de la santé, la situation s'améliore quelque peu.

22 juillet 1898 : soulagement de courte durée avec les premiers rayons de soleil

Lorsque, vers le 22 juillet, les premiers rayons du soleil illuminent le sommet des mâts du "Belgica", aucune autre victime n'est à déplorer. Mais les membres de l'équipage sont grisonnants, boursouflés et ont le teint jaunâtre. La lueur d'espoir est de courte durée. Très vite, les hommes retombent dans la dépression et l'angoisse.

En août, un marin sombre dans la folie et révèle des envies de meurtre. Physiquement, les hommes subissent également une rechute inexplicable, malgré la consommation de pingouins. Lorsqu'un autre marin tombe peu après dans une crise d'angoisse paranoïaque, tout semble déraper.

16 novembre 1898 : nouveaux troubles mentaux pendant l'été polaire

Le 16 novembre, l'été polaire commence enfin et va durer plus de deux mois. Cook avait cru que le retour du soleil aurait un effet curatif sur l'équipage, mais c'est le contraire qui se produit. Alors qu'en hiver, les hommes avaient du mal à sortir de leur couchette, ils souffrent maintenant d'insomnie et de nouveaux symptômes de troubles mentaux apparaissent.

Par crainte d'un deuxième hivernage, l'équipage fait des tentatives désespérées pour se libérer de l'étreinte glacée. Des essais de dynamitage à l'aide de barres d'argile s'avèrent aussi inefficaces qu'un système de tranchées destiné à accélérer la fonte des glaces devant le navire. Finalement, les hommes épuisés se mettent à scier un canal praticable dans la glace - de l'arrière du "Belgica", où la glace est la plus fine, jusqu'à la prochaine étendue d'eau libre située à 700 mètres. Un projet titanesque qui les motive. De l'énergie positive grâce au travail physique, avec en plus beaucoup de viande de pingouin, le tout sous un soleil qui ne se couche pas.

Mais après un mois de travail acharné, 24 heures sur 24, alors que le canal est sur le point d'être achevé, une grande fissure apparaît soudainement le long du navire, déplaçant les masses de glace et fermant le couloir d'évacuation. Tout espoir s'évanouit, et avec lui le moral.

12 février 1899 : sortie mouvementée de la banquise

Le miracle de la libération est inespéré. Le 12 février, la banquise commence à se fissurer et les hommes ressentent pour la première fois depuis près d'un an les remous de la mer sur le bateau. Les rives de la Manche commencent également à s'écarter les unes des autres. Aussitôt, de Gerlache ordonne de sortir le moteur du bateau de son hibernation.

Comme le "Belgica" est encore prisonnier d'un bloc de glace, il faut faire sauter cette enveloppe le plus rapidement possible avant que la voie d'évacuation ne se referme. Cette opération risquée réussit sans que la coque ne soit perforée.

Comme l'embouchure du canal est à nouveau prise par les glaces, il n'y a pas d'autre solution que de dégager également un bassin pour pouvoir faire demi-tour et franchir ensuite la barrière de glace à toute vapeur. Comme tous les chenaux vont d'ouest en est, le "Belgica" se fraie un chemin vers l'ouest en utilisant régulièrement l'étrave comme bélier.

Une carcasse de pingouin comme pare-battage

Plus elle se rapproche de la haute mer, plus les blocs de glace sont petits et projetés violemment contre la coque par la houle. Pour amortir les chocs violents qui frappent durement les planches de bois, des carcasses de pingouins sont suspendues au-dessus du bastingage. Les défenses animales atténuent les chocs de la banquise jusqu'à ce qu'elles soient elles-mêmes réduites en bouillie. Macabre, mais efficace. Les plus gros blocs de glace sont brisés. Plus rien ne doit aller de travers.

Finalement, ils parviennent à s'échapper de la prison glacée, puis mettent le cap sur Punta Arenas, où le "Belgica" arrive le 28 mars après avoir frôlé une nouvelle fois l'avarie au large du Cap Horn.

5 novembre 1899 : retour triomphal à Anvers

Le 5 novembre 1899, les hommes sont accueillis triomphalement à Anvers. Peu importe que de Gerlache n'ait pas réussi à établir un record du sud ou à atteindre le pôle sud magnétique. L'expédition a cartographié des régions polaires inexplorées, fait de précieuses observations scientifiques et survécu à l'hiver antarctique - autant d'actes pionniers au nom de la Belgique. Le roi Léopold nomme tous les officiers et scientifiques chevaliers de l'ordre de Léopold, la plus haute distinction du pays.

L'expédition "Belgica" a marqué le début de l'âge d'or de l'exploration polaire. Tandis qu'Amundsen devient un explorateur polaire acclamé au cours des années suivantes, son ami Cook est convaincu de fraude multiple et se retrouve même en prison. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le "Belgica" sert de dépôt d'explosifs en Norvège et est coulé en 1940.

L'itinéraire de la "Belgica"

Le "Belgica" est confronté à des échecs et des pannes depuis le premier jour. Malgré tout, il fait de nombreuses découvertes scientifiques et cartographie des régions inexplorées de l'Antarctique occidental. Outre un détroit qui porte le nom du commandant de Gerlache, plusieurs îles portent désormais le nom de villes et de régions belges. Le côté continental du détroit de Gerlache reçoit le nom du géologue décédé Danco.

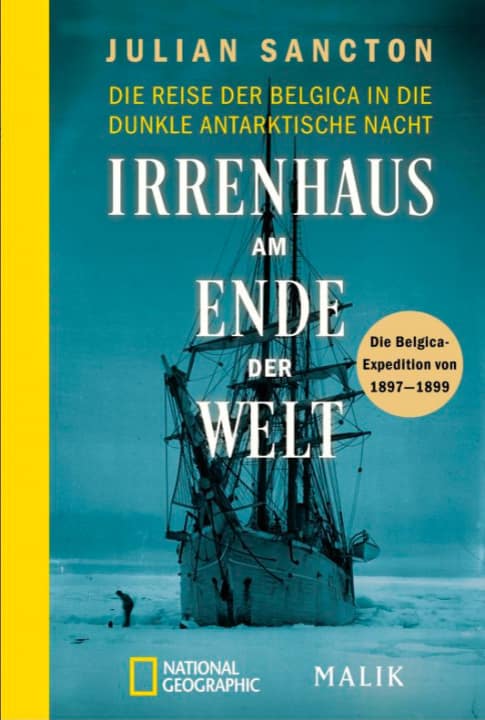

Reconstitution de la folie : le livre de l'expédition "Belgica

Des recherches approfondies et un récit digne d'un film : Dans son livre détaillé, Julian Sancton évoque le chapitre oublié de l'exploration polaire. Paru aux éditions Malik/Piper.

En savoir plus sur le sujet :

Morten Strauch

Rédacteur News & Panorama

Morten Strauch est né en 1977 à Schleswig, mais a grandi en grande partie à Lüneburg. Pour pouvoir participer à un camp de voile pour jeunes dans l'archipel de Stockholm, il s'est spécialement engagé chez les scouts. Il interrompt ses études de design en communication après un stage au magazine BOOTE ; suivent 13 années en tant que photographe et auteur indépendant pour BOOTE, BOOTE Exclusiv et YACHT. En 2019, Hanseyachts l'embauche pour servir d'attaché de presse et de directeur marketing. En toute logique, le premier bateau tant attendu sera un Hanse 291. Trois ans et demi plus tard, il retourne chez Delius Klasing, cette fois en tant que rédacteur pour YACHT dans la rubrique Panorama. Quand il n'est pas (aussi) sur l'eau à titre privé, on rencontre Morten en plongée sous-marine ou en train de ramasser des fossiles sur la côte.