Yacht de course à 6 voiles: "Pirat II" - une machine à remonter le temps jusqu'aux débuts de la voile

Lasse Johannsen

· 29.01.2023

L'eau du lac de Constance scintille en vert vif sous la coque laquée naturelle d'un bateau que même les inconditionnels des classiques ne pourraient pas identifier correctement si on leur demandait leur avis. Ici, dans le port d'Altnau, sur la rive suisse du lac de Constance, ce n'est de toute façon pas le cas. Entièrement dissimulé sous une bâche, d'où ne dépassent qu'un mât court et la bôme qui s'étend sur la poupe, ils passeraient peut-être même à côté. Lorsque le constructeur de bateaux en bois Stefan Züst, chez qui l'engin est entretenu mais qui recouvre la toile, manœuvre le bateau à la main et à la pagaie pour le sortir du box et du port et déploie l'énorme voile de gaffes avec des piaillements et des cliquetis, des questions ne manqueraient pas de surgir. Une classe spéciale en miniature, peut-être ?

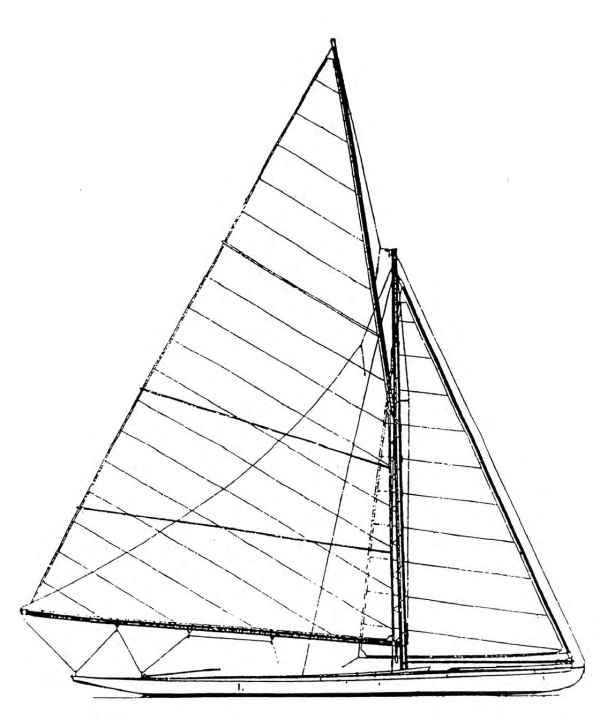

Non, ce qui nous ramène ici aux débuts de la voile allemande, c'est un yacht de course à 6 voiles construit en 1906 par la société "Boot & Yachtbauerei W. v. Hacht" pour l'armateur hambourgeois Erich F. Laeisz. Ce dernier a baptisé le bateau d'un nom commençant par un "P", comme ses clippers de fret tels que "Pamir" ou "Passat". Aujourd'hui encore, "Pirat II" est inscrit sur le tableau arrière.

Contrairement à ce que laisse supposer le nom de la classe, l'antique yacht de régate mesure neuf mètres de long pour seulement 1,73 mètre de large et était autrefois construit en filigrane de telle sorte que, malgré ses 400 kilogrammes de lest dans la quille, il ne pesait que 940 kilogrammes, ce qui en faisait plus un instrument qu'un navire - et pourtant si solide que "Pirat II" a survécu bien plus de 100 ans à la seule saison de course pour laquelle il avait été créé.

Un laser est une pièce maladroite contre le "Pirat II

Züst tient fermement le gouvernail, libre derrière une courte quille, sur la barre qui dépasse du pont arrière. Il resserre l'écoute de grand-voile, déplace le poids de son torse massif vers le vent lorsque le bateau se couche sur le côté et se met soudain à rire si fort qu'on ne peut pas vraiment dire si la coque vibre sous l'effet conjugué de la pression de la voile et de l'eau qui se déplace de plus en plus vite le long du bord ou sous l'effet de la basse tonitruante du Confédéré. "Un laser, c'est un truc lourd à côté", dit-il en grimaçant en cercle et en parlant de la construction inhabituelle à membrures jointives, qui lui rappelle les bateaux à rames classiques.

Züst doit le savoir. Le géant exploite un chantier naval dans la localité, où de nouvelles constructions en bois sont réalisées et où une centaine de yachts reçoivent leur entretien annuel. La plupart sont construits de manière traditionnelle et il n'est pas rare que des travaux de restauration s'imposent sur la structure de ces patients.

Et c'est à l'intérieur que se révèle la particularité de la construction de ce voilier de course à 6 voiles. L'invention du système de membrure est attribuée au grand constructeur allemand Max Oertz. Celui-ci l'expliqua en 1901 dans son exposé "Über Segelyachten und ihre moderne Ausführung" (Les yachts à voile et leur conception moderne) devant la Schiffbautechnischen Gesellschaft : "Le système de membrure à coutures a fait ses preuves pour la construction de yachts de course jusqu'à une longueur de ligne de flottaison de 12 mètres. Les coutures longitudinales des planches sont clouées et rivetées de manière étanche sur les tendeurs de couture en chêne placés sur chant. On obtient ainsi des bateaux extraordinairement solides et élastiques, tandis que le gain de poids sur la coque permet de placer 60 à 64 % du déplacement sous forme de lest dans la quille".

Le type de yacht à voiles en plein essor en 1906

Depuis sa mise à l'eau, le petit yacht de course n'a été restauré qu'une seule fois. C'était entre 1989 et 1994.

Le premier été a vu le bateau prendre le départ de toutes les régates décisives sur les eaux du nord de l'Allemagne, avec l'armateur Laeisz, passionné de voile, à la barre et à l'écoute. Dans les magazines "Wassersport" et YACHT, il ne manque sur aucune liste de résultats, et la plupart du temps, on retrouve son nom aux premières places de la "classe de course VI". C'est surtout la participation à la célèbre semaine de Kiel de 1906 qui a peut-être motivé Laeisz à commander le bateau. L'empereur avait voulu qu'elle soit une compétition internationale entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et dans le nord de l'Allemagne, une activité de construction sans précédent s'était déclenchée. Dans certains chantiers navals, jusqu'à une douzaine de yachts d'une longueur de voile ont été mis sur cale en même temps. Ceux qui voulaient rester dans la course ne pouvaient pas se soustraire à ce boom.

Le constructeur von Hacht avait une excellente réputation

Né en 1870, Wilhelm von Hacht, dit Willy, jouissait déjà à cette époque d'une excellente réputation auprès des navigateurs pour hommes bien nantis. Il avait appris son métier dès l'âge de 14 ans et avait ensuite travaillé comme compagnon sur le chantier naval de son grand-père, qu'il a ensuite repris à 19 ans après le décès de ce dernier en 1889, avant de le reprendre à son compte en 1895.

Sous le grand-père, von Hacht était un chantier de réparation de petits véhicules professionnels sur un bras de l'Alster extérieur. Willy von Hacht s'orienta cependant vers la construction de véhicules de sport, de plus en plus demandée sur l'Alster, et fabriqua des bateaux à rames et à voile. Il connut un succès rapide et devint une adresse recherchée pour les yachts de régate qu'il construisait lui-même.

"Il n'y a que peu de classes de la fédération allemande de voile dans lesquelles Hacht n'aurait pas construit d'excellents bateaux habitués à la victoire, même ces dernières années", c'est ainsi que le YACHT 1925 décrivait le succès de v. Hacht à l'occasion de son 30e anniversaire de carrière. "Dans la classe des 30 mètres carrés, il s'est constamment battu ces dernières années avec Rasmussen et Estlander pour la première place".

Jusqu'à la mort de v. Hacht en 1931, sa liste de clients comportait des noms connus. En effet, peu de temps après ses débuts, les navigateurs à succès de l'association Norddeutsche Regatta, au sein de laquelle il a été admis, lui ont fait confiance, tout comme les commerçants aisés ou les princes de Prusse qui naviguaient. Et justement aussi Erich F. Laeisz.

"Pirat II" part vers le sud dès 1907

Celui-ci s'est toutefois séparé de son voilier de course de 6 longueurs dès le premier été. C'est la période de transition vers la formule internationale du mètre, qui domine désormais les régates, et la plupart des yachts de course mesurés selon la méthode de la longueur de voile sont vendus dans le Sud. Ils se retrouvent au départ de la classe de course des 35 mètres carrés avec un D dans la voile, après avoir été redressés et remesurés.

"Pirat II" part en voyage vers le sud en 1907 et a ses habitudes sur les lacs Traunsee, Wörthersee, Mondsee et Zürichsee, jusqu'à ce que Karl Dietrich, constructeur de bateaux en bois de formation, l'acquiert en 1989 et le restaure avec son ami et co-navigateur Klaus Vamberszky dans son état actuel au cours d'une cure radicale de cinq ans, puis le fait naviguer sur le lac de Constance.

L'ordre dans lequel le bateau a été assemblé dans le détail, selon une méthode de construction à membrures jointives, reste aujourd'hui un mystère.

Dietrich se souvient encore avec plaisir de cette époque, même si elle a coûté aux hommes plus de 3.000 heures de travail acharné. "Nous nous tenions devant avec respect et nous nous demandions comment v. Hacht avait pu construire cela à l'époque", dit-il avec le recul, car les fines membrures incurvées sont encastrées dans les membrures de couture clouées solidement au revêtement extérieur, ce qui laisse planer le doute sur l'ordre dans lequel le puzzle a été assemblé autrefois.

Même après sa restauration, le "Pirat II" respire l'authenticité des premières années.

"Même après 80 ans, c'était si bien assemblé qu'il n'y avait nulle part de fente", explique Dietrich, qui a documenté les travaux par des photos, ce qui était encore plutôt l'exception à l'époque de l'analogique.

Les anciens clichés montrent un squelette de coque comprenant, outre les membrures de couture en forme de string qui s'étendent entre les membrures et la coque, des éléments composites en acier galvanisé - des membrures de fond, des genoux et même des membrures rondes. Mais les planches de la coque, selon Dietrich, n'avaient que six millimètres d'épaisseur, ce qui est à peine plus qu'un placage Stark. Lors de la restauration, il ne s'agissait pas tant de conserver le faible poids, dit-il en riant et en décrivant comment ils n'ont remplacé que quelques pièces rouillées, comme la poutre de quille, et comment ils ont ensuite appliqué en diagonale deux couches de deux millimètres de placage d'acajou sur la coque avec de la résine époxy, afin de lui conférer une solidité durable. La substance d'origine se cache en dessous, visible de l'intérieur, et respire l'authenticité des premières années, lorsque des messieurs en parricide, cravate et casquette de prince Henri étaient encore assis sur le haut bord.

Pour que l'aspect extérieur ne soit pas en reste, Dietrich et Vamberszky posent des planches dans le sens de la longueur dans la partie hors d'eau qui est ensuite vernie naturellement, dont les dimensions et le tracé correspondent à l'aspect d'origine. En cèdre, bien sûr.

Les amis refondent la quille sans hésiter. Selon Dietrich, c'est un miracle que l'ancienne ait été conservée. "Le bois mort de chêne a attaqué les boulons en acier galvanisé avec son acide tannique, si bien qu'ils étaient en partie réduits à néant", explique-t-il en montrant une photo de la nouvelle quille, dans laquelle a été coulée une armature en acier inoxydable qui se termine par des boulons de quille massifs.

Le pont non plus n'a pas pu être sauvé. Le propriétaire décide d'en construire un en contreplaqué et de le recouvrir de toile, comme Hacht le faisait déjà auparavant. Un travail énorme. Rien que la construction des nouveaux bords de coque collés en forme lui a pris 200 heures, explique Dietrich.

La voile compense toutes les fatigues

La navigation, en revanche, compense toutes les fatigues. Le voilier de course, qui a l'air neuf, remporte à nouveau des prix après 90 ans, même s'il déplace environ 300 kilos de plus après la cure radicale. "Nous avions une valeur de yardstick qui se situait à peu près au niveau du Lacustre, c'était en fait trop avantageux pour nous, mais cela ne nous a pas dérangés plus que ça", explique l'ex-propriétaire Dietrich en riant à nouveau.

Après le passage à la classe de course des 35 mètres carrés et à l'époque où l'ancien yacht 6 SL était mesuré en tant qu'équilibreur, il s'agit de la quatrième méthode utilisée pour attribuer au "Pirat II" une valeur de course avec laquelle il est possible de concourir. La première, la méthode de mesure de la longueur des voiles, remonte à l'année 1898. Max Oertz la décrit ainsi dans la conférence mentionnée :

"En Allemagne, après de nombreux essais et déceptions, nous sommes parvenus à une formule qui a eu une influence assez favorable sur le développement des types de yachts". Le constructeur explique le calcul de la valeur de course R, qui est calculée à partir de la longueur de la ligne de flottaison, de la surface de la voile et du périmètre de la carène, en utilisant une formule pour les yachts de course et une formule pour les yachts de croisière. "Nous voyons qu'en Allemagne, nous avons établi une distinction stricte entre les yachts de croisière et les yachts de course grâce à une formule spéciale, une mesure qui fait de l'Allemagne un pays unique. Alors que le yacht de course vise à atteindre la plus grande vitesse possible, sans tenir compte du confort sous et sur le pont, et exige souvent des navigateurs une habileté d'acrobates jongleurs, le croiseur doit, en plus d'une bonne vitesse, surtout être apte à la navigation grâce à sa forme ...", explique Oertz.

La formule internationale du mètre a été créée en 1906. En Allemagne, elle a été adoptée lors de la Journée des navigateurs de l'année suivante. Parallèlement, la méthode de mesure nationale basée sur la formule de la longueur de la voile a été supprimée.

Dans le sud, la classe a continué à être utilisée lors de régates jusque dans les années 1930.

L'été 1907 fut le dernier à produire de nouvelles constructions selon cette formule relativement simple et sans aucune règle de construction. Dans le sud, en particulier sur les lacs autrichiens, les bateaux étaient cependant très demandés, ils ont été activement utilisés lors de régates jusque dans les années 1930 et se sont révélés extrêmement durables.

De nombreux yachts de course à voile retirés du service ont été vendus sur les lacs autrichiens au début du 20e siècle.

Après avoir été restauré par Karl Dietrich et Klaus Vamberszky, ce voilier de course a été confié en 2000 à un propriétaire du lac de Constance, avant de revenir sur le lac de Zurich, puis à Altnau, où Stefan Züst en prend soin. Ce dernier l'a doté d'un nouveau mât en spruce et s'est consacré à la disposition de l'accastillage, "... parce qu'on ne pouvait guère naviguer avec les anciennes poulies et les anciens renvois !" Effectivement, la surface de voile de près de 50 mètres carrés, répartie uniquement sur la grand-voile et le foc, inspire le respect. Et alors qu'ici, sur le lac de Constance, une légère brise suffit déjà à nous occuper, on se demande discrètement comment les hommes en cravate et en col s'y prenaient à l'époque en mode régate sur le fjord de Kiel, les jours de grand vent.

Même par vent faible, il faut être vigilant, même lorsque le bateau tombe sur une route dégagée, car l'énorme bôme et son poids provoquent alors une telle assiette sous le vent que le nock traîne assez rapidement dans l'eau.

Mais pour le barreur Züst, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Il suffit de se pencher un peu plus vers l'extérieur pour que le frein sorte de l'eau vert vif et que le "Pirat II" prenne de la vitesse en riant à gorge déployée. Et une fois de plus, on ne sait pas pourquoi la coque vibre tout doucement.

Données techniques du yacht de course à 6 voiles "Pirat II

- Constructeur et chantier naval : W. v. Hacht

- Année de construction : 1906

- Restauration : 1989-1994

- Matériau de la coque : Cèdre sur chêne

- Longueur totale :8,95 m

- largeur :1,73 m

- Profondeur :1,20 m

- Poids : 1,2 t

- Du lest : 0,4 t

- Surface de voile : 45,0 m²

En savoir plus sur le sujet :

Lasse Johannsen

Rédacteur en chef adjoint de YACHT