Fin du monde à Flensburg. Des nuages bas s'amoncellent rapidement dans un ciel bleu-noir, le vent hurle dans les gréements, des averses s'abattent. Sur le ponton du musée, de grosses gouttes s'écrasent sur un pont couleur crème. Mais elles ne peuvent pas y rester longtemps, car celui-ci se courbe en demi-cercle ; et l'eau s'écoule aussi vite qu'elle y atterrit. "Un temps de baleinier !" Le propriétaire Roland Fiebig se tient debout, grimaçant dans le spacieux cockpit de son "Coelnamara" et veut partir. Le temps n'a pas d'importance pour une baleine. Les paroles de Fiebig ne sont pas surprenantes : la baleine est une créature marine particulière.

Les baleinières ont vu le jour dans les années 1930

Son histoire commence au début des années 1930 : "Depuis de nombreuses années, je me suis penché sur l'idée d'obtenir les documents nécessaires à la création d'une classe de quilles bon marché pour les zones côtières". Lorsqu'il couche ces lignes sur le papier pour l'édition 18/1932 de YACHT, le célèbre navigateur hauturier Hans Domizlaff a déjà franchi le plus grand obstacle au projet prévu. Dès le premier été, Wal 1 remporte plusieurs régates et prouve son aptitude à naviguer lors d'un voyage mouvementé autour de la Zélande.

D'autres classiques intéressants :

La genèse d'un bateau populaire semble donc inéluctable. La Journée de la voile de 1932 reconnaît la baleine comme nouvelle classe unique et la flotte s'agrandit rapidement. Mais la guerre arrive, dont la baleine ne se remettra jamais. Et même son histoire semble aujourd'hui presque oubliée.

Ici, sur les eaux froides et humides du fjord de Flensburg, à bord du "Coelnamara", ce classique reprend vie. La grand-voile s'élève en claquant le long du mât en bois, une baleine rouge s'y agite, avec le numéro 13 en dessous.

Le classique peut résister à des conditions difficiles

Après la Première Guerre mondiale, la voile ne redémarre que lentement en Allemagne. La flotte de yachts est décimée, l'argent pour de nouvelles constructions est rare. Hans Domizlaff veut résoudre ce problème. "Je pense aux clubs côtiers qui me sont particulièrement proches, qui sont écrasés par la misère du temps et qui, faute d'un type de bateau bon marché, risquent de se perdre pour la voile ; et ce sont justement ces voiliers côtiers qui sont les plus précieux conservateurs de la tradition nautique".

Outre les dimensions approximatives, le profil d'exigences était donc clair. Le bateau recherché devait être bon marché, adapté aux conditions difficiles de la haute mer et, pour plaire aux jeunes, rapide. Il fallait également qu'il soit adapté à la navigation, c'est-à-dire qu'il dispose d'une cabine avec des couchettes fixes et des aménagements rudimentaires.

Sur le classique "Coelnamara", cet aménagement est resté tel qu'il était le jour du lancement. Selon le règlement de construction, il s'agit d'un "couchage et d'un équipement de cuisine pour au moins trois personnes". Il y a également une armoire pour les vêtements, les cartes et la vaisselle, des étagères murales avec des étagères pour les assiettes et les verres.

En tant que psychologue de la publicité et fondateur de la technique des marques, Hans Domizlaff sait à l'époque l'effet qu'il produit lorsqu'il ne présente pas une proposition sur papier à la journée des navigateurs, mais un bateau fini. C'est ainsi qu'il se lance lui-même dans son développement. Il s'entretient avec Henry Rasmussen et finit par soumettre ses idées à Heldt, le conseiller en construction navale de Kiel.

L'inventeur Domizlaff a des idées bien précises

Et des idées, Domizlaff en a à revendre. Il y a d'abord le prix. Le bateau doit être bon marché tout en étant de grande qualité. "Les matériaux et la construction doivent absolument offrir ce qu'il y a de mieux", tel est son credo. La solution au dilemme est finalement apportée par la construction de la baleine classique.

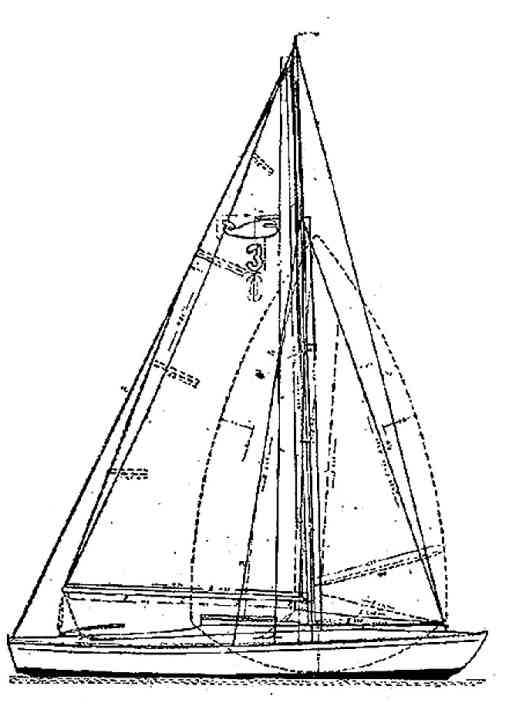

En tant que bateau à membrures articulées avec quille boulonnée, la baleine est déjà plus économique à construire qu'un bateau à membrures rondes conventionnel. Le pont rond permet d'économiser des heures supplémentaires. Cependant, ce que l'on appelle le Waldeck suscite également une vive controverse sur la nouvelle classe. Domizlaff défend cet élément stylistique - le mystère demeure à ce jour de savoir s'il a été nommé d'après le bateau ou si le bateau a été nommé d'après lui - car, outre une énorme économie de coûts, il présente de nombreux avantages.

La forme ronde révèle ses avantages en pleine course

"Dès que le bateau est en marche, c'est-à-dire qu'il est gîté, le Waldeck est plus facile et plus confortable à parcourir au vent qu'un pont normal. Il possède une plus grande solidité et constitue une bonne protection contre les débordements d'eau, qui sont immédiatement évacués latéralement". De plus, selon le père de la baleinière, le volume de l'intérieur du bateau devient si important grâce au pont bombé qu'une superstructure haute est superflue. "Je ne comprends pas comment quelqu'un peut trouver belle la cabane haute habituelle".

Le foc est désormais installé sur la baleine 13 et le chef de bord est heureux de pouvoir prendre place dans le cockpit. Car sans couche et avec de l'humidité, il faut s'habituer à marcher sur le Waldeck. En revanche, la baleine se sent comme un dériveur lorsqu'elle pointe son nez vers la sortie du port et secoue les premières éclaboussures de sa bosse.

En effet, la construction d'il y a 90 ans semble futuriste. En y regardant de plus près, son esthétique rappelle effectivement celle d'une baleine ; et ce, bien que la construction en copeaux articulés crée un angle net dans le bordage. Mais Domizlaff et Heldt sont parvenus à éviter une bouchainée tranchante grâce à un artifice.

Le classique a de multiples avantages dans la construction

"Finalement, j'ai eu l'idée", écrit Domizlaff, "de déplacer le bouchain de la baleinière vers l'extérieur, comme sur les bateaux de course à moteur. J'ai ainsi obtenu une planche particulièrement solide, qui laissait suffisamment de chair pour raboter le bouchain. Le bouchain ainsi arrondi était désormais totalement invisible dans la partie avant tranchante. Et même à l'arrière, l'arête vive inesthétique disparaissait". Les inconvénients de la membrure articulée ont ainsi été éliminés, mais les avantages sont restés - notamment la résistance accrue.

De nombreux détails sont nouveaux à l'époque. Le gréement est optimisé pour la navigation en solitaire. Le foc dispose d'une bôme qui est gréée sur un chariot de halage. La grand-voile peut être hissée debout à partir de la descente, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de quitter le cockpit en mer - qui, selon les futures prescriptions de classe, peut également être construit de manière auto-vireur.

Le baleinier est construit en acajou sur du chêne. Le gréement, avec son mât creux en épicéa de onze mètres de haut, est équipé de deux étai, de haubans supérieurs, intermédiaires et inférieurs, ainsi que de pataras et d'un pataras. Les voiles comprennent une grand-voile, un foc, un génois, un foc de tempête et un spinnaker.

Par mauvais temps, la baleinière classique fait des merveilles

"Le baleinier est avant tout un bateau de croisière", écrit Domizlaff après le premier été avec Wal 1, baptisé "Wal" le 3 avril 1932 à Arnis sur le chantier naval Matthiessen & Paulsen. "Son véritable élément est le mauvais temps. Malheureusement, la plupart des navigateurs croient encore que les yachts les plus fiables par gros temps doivent ressembler à des auges. C'est faux. Le vrai bateau de mer se distingue par sa capacité à naviguer plus longtemps que les autres dans une mer agitée, haut dans le vent, sans prendre l'eau. C'est la performance particulière de la baleinière, que tous ceux qui ont navigué une fois avec elle confirment".

Lors de la tumultueuse semaine de Kiel à l'été 1933, le classique d'aujourd'hui fait parler de lui pour ses caractéristiques de gros temps. Le deuxième jour, le vent souffle de toutes les boutonnières. Un vent d'est sud-est de 7 à 8 Beaufort met certains équipages à genoux. Mais le groupe de baleiniers effectue le parcours avec routine.

Les Wal 1 à 10 sont lancés entre 1932 et 1935 chez Matthiessen & Paulsen, Domizlaff subventionne la construction à hauteur de 500 marks par bateau. "L'inventaire comprend des sangles, des bouts, des ancres, etc., c'est-à-dire l'équipement habituel des marins. A l'exception des voiles et des coussins, les deux derniers baleiniers ont coûté 2 400 marks chacun", écrit Domizlaff dans le YACHT en 1933. Mais avec des plans, des règles de construction et des dispositions de jauge, le bateau peut aussi être construit de ses propres mains ou par un autre chantier : "Le prix de revient est facturé pour les calques des plans de construction. Il n'y a pas de frais de licence".

Dans son ouvrage de référence "Racing, Cruising and Design" paru en 1937, le célèbre designer britannique Uffa Fox décrit la baleine avec verve dans son chapitre 13, mais cela ne doit pas être synonyme de bonheur pour la jeune classe. Deux ans plus tard, la guerre éclate.

Le successeur arrive - et la baleinière se fait de plus en plus rare

Lorsque, dans les années cinquante, il redevient possible de passer son temps libre sur l'eau, le baleinier a, rétrospectivement, les meilleures chances de renouer avec le succès des premières années. Les dix premiers bateaux ont survécu à la guerre et, lors des premières semaines de Kiel, les baleines sont lancées ensemble. Mais dès la deuxième moitié des années cinquante, le folkeboot nordique fait son apparition. Il est encore plus simple à construire et à naviguer que la baleine et la remplace comme bateau populaire.

Pourtant, il semble que les baleinières connaissent une renaissance depuis un certain temps. Il y a toujours de nouvelles constructions, souvent en régie propre. A Eckernförde, le maître horloger Rudolph Eckstein met par exemple deux baleinières sur la quille en 1959, dont l'une, l'actuelle "Coelnamara", pour lui-même.

Eckstein construit dans l'antichambre d'une menuiserie, aidé par le jeune voisin Gernot Kastka. Ce dernier, qui a maintenant 80 ans, est aujourd'hui à bord lorsque la baleine 13 s'élance sur le fjord cabossé de Flensburg. "Nous avons commencé en 1959. Nous nous réunissions tous les jours après le travail et travaillions sur le bateau, généralement jusqu'à 23 heures. Le samedi, on travaillait encore jusqu'à midi, puis on s'occupait du bateau et le dimanche, on travaillait aussi le matin", se souvient Kastka. "Il nous a fallu deux ans et demi".

En RDA également, plusieurs nouvelles constructions ont vu le jour, dont la baleine 12 "Beluga" et la baleine portant le numéro de voile 119 de la RDA "Kimm", dont deux exemplaires en excellent état naviguent encore aujourd'hui dans le nord de l'Allemagne. En Suisse, on connaît trois nouvelles constructions qui ont vu le jour dans la seconde moitié des années cinquante sur le chantier naval Rudolf Fürst à Romanshorn, au bord du lac de Constance.

Des flottes entières se forment en Amérique du Sud, et une classe de bateaux apparentée voit même le jour en Argentine avec le Grumete, conçu par Germán Frers senior en référence à la baleine. Mais dans sa patrie d'origine, la baleine semble presque éteinte. Lors de la semaine de Kiel en 1961, cinq bateaux sont encore au départ, mais l'année suivante, ils ne sont plus que deux.

Les baleinières sont aujourd'hui une rareté précieuse

Jusque dans les années quatre-vingt, il y a une rencontre annuelle de baleiniers. Et lorsque le cercle d'amis des yachts classiques s'établit au début des années quatre-vingt-dix, ses rencontres de bateaux classiques sont à nouveau l'occasion pour les propriétaires de se réunir avec leurs bateaux. En 1997, le successeur du chantier naval Matthiessen & Paulsen crée un prix pour les baleiniers, qui sera couru pour la dernière fois en 1999.

Aujourd'hui, on ne sait presque plus où sont passés les classiques de la baleine. Quelques-unes sont entre de bonnes mains sur la scène des classiques. La baleine 13 est sans doute la plus originale d'entre elles. En tout cas, à bord, Gernot Kastka se sent complètement transporté dans les années soixante, lorsqu'il faisait de longues croisières avec le couple Eckstein et leur fils. "Il n'y avait ni moteur ni bâche", dit Kastka, mais il ne s'est pas senti à l'étroit à bord.

Le propriétaire, Roland Fiebig, a trouvé le bateau classique actuel dans un état pitoyable au début des années 90 sur le chantier naval Siegfried d'Eckernförde et l'a repris. Un ancien propriétaire avait baptisé l'engin de son nom actuel, ce qui signifie "son de la mer" en gaélique. Pour Fiebig, une vie sans baleine n'a aucun sens. Le son de la mer, dit-il en souriant, ne s'entend nulle part aussi bien que sur la bosse d'une baleine.

Données techniquesBaleinière 13 "Coelnamara

- Idée et concept : Hans Domizlaff

- Constructeur : Adolf Heldt, conseiller en construction navale

- Constructeur : Rudolph Eckstein

- Année de création/construction : 1932/1959-62

- Longueur de la coque : 8,50 m

- largeur : 2,20 m

- Tirant d'eau : 1,30 m

- Déplacement : 1,32 t

- Surface de la voile : 27 m².