Texte de Till Hein

"Je n'ai pas de talent particulier", écrivait Albert Einstein dans une lettre de 1952, "je suis seulement passionnément curieux". Reste à savoir s'il avait raison avec cette appréciation. Ses découvertes lors d'expéditions en terre scientifique vierge étaient en tout cas spectaculaires. Le recteur de l'université de Princeton, dans le New Jersey, l'a d'ailleurs qualifié de "nouveau Christophe Colomb des sciences naturelles, qui navigue en solitaire sur les mers étranges de la pensée" lorsqu'il lui a décerné le titre de docteur honoris causa en mai 1921. Une belle métaphore maritime - mais qui ne raconte tout au plus que la moitié de l'histoire.

Lisez aussi

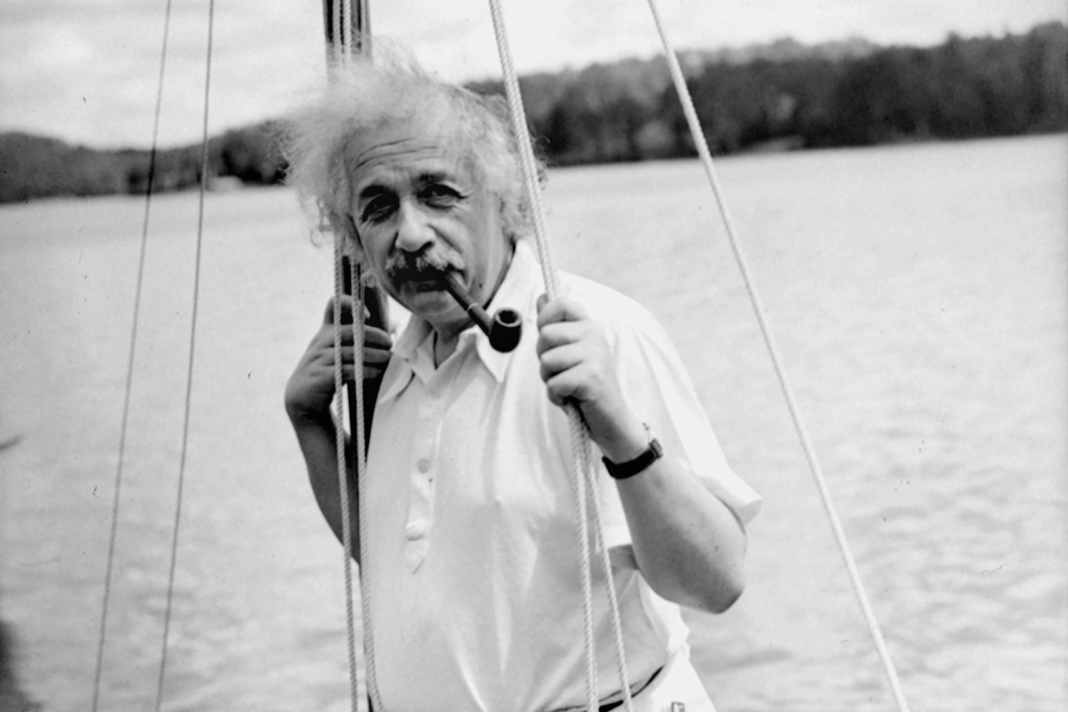

En réalité, Einstein ne naviguait pas exclusivement sur les "mers de la pensée", et il était rarement seul lors de ses voyages dans le monde matériel. Il invitait de préférence des femmes séduisantes ou de bons copains. "La joie de cette occupation se lit sur son visage", déclare son gendre Rudolf Kayser vers 1930, "elle résonne dans ses paroles et dans son sourire heureux".

Einstein porte un carnet de notes à bord du dériveur

Einstein prenait énormément de plaisir à naviguer. Et ce n'est pas tout : par temps calme, il prenait souvent des notes ou faisait part avec enthousiasme à ses compagnons de navigation de ses dernières idées sur les lois fondamentales de la physique. "Il est impossible de ne pas spéculer sur la quantité de théorie de la relativité qui a pu tomber entre les mains d'Einstein lors de ses voyages en voilier", écrit la revue spécialisée américaine "Good Old Boat Magazine". Sans doute parce que les découvertes ne se font souvent pas en réfléchissant seul, mais en essayant de transmettre ses pensées aux autres.

Albert Einstein a appris à naviguer sur le lac de Zurich à la fin des années 1890. Il était jeune et étudiait la physique à l'École polytechnique fédérale (aujourd'hui EPF Zurich). Il passait le plus de temps possible sur l'eau en compagnie de Susanne Markwalder, la charmante fille de sa logeuse. Il avait toujours un carnet de notes à bord du dériveur, écrit sa partenaire de navigation dans ses mémoires. Par temps calme, il le sortait et se mettait à gribouiller. "Mais dès qu'il y avait un soupçon de vent, il était immédiatement prêt à reprendre la navigation".

Dans des lettres à des amis, il mentionnait déjà à l'époque son travail sur une idée révolutionnaire qui allait changer la "théorie de l'espace et du temps". Ce n'est donc peut-être pas un hasard si le point de départ décisif de sa théorie de la relativité s'explique bien par l'exemple d'un bateau sur l'eau : Supposons qu'un yacht glisse à une vitesse de 20 nœuds - soit 37 kilomètres par heure - et qu'un passager fasse son jogging à bord à une vitesse de dix kilomètres par heure dans le sens de la marche. Les vitesses du bateau et du coureur s'additionnent alors. Vu de la rive, ce dernier a donc une vitesse totale de 47 kilomètres par heure.

Mais si la personne à bord, au lieu de faire son jogging, envoie un rayon lumineux dans le sens de la marche, alors ce rayon a lui-même la vitesse c (vitesse de la lumière) - et intuitivement, on suppose que, vu du rivage, il a une vitesse totale de 37 kilomètres par heure + c doit avoir. Cela semble logique, mais c'est faux : en réalité, la lumière a toujours la même vitesse, qu'elle soit émise depuis un point fixe sur la terre ferme, depuis un voilier qui navigue en douceur ou depuis un bateau rapide qui file sur l'eau. Rien ne s'ajoute - un rayon lumineux conserve toujours exactement la même vitesse, même dans le sens de la marche d'un yacht de course (ou d'un autre moyen de transport très rapide). c. La vitesse de la lumière, tout simplement.

Une étape importante pour la physique

De nombreuses expériences ont montré entre-temps qu'Einstein avait également raison avec ses conclusions révolutionnaires sur la constance de la vitesse de la lumière. Et sa théorie de la relativité spéciale prouve tout de même des choses aussi curieuses que le fait qu'il n'existe pas de réponse valable pour tous les observateurs à la question de savoir si deux événements se produisent en même temps ou à des moments différents à des endroits différents. Ou qu'un astronaute qui passe un an dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial est plus jeune à son retour que son frère jumeau qui est resté sur Terre.

"Les découvertes d'Einstein ont fondé une toute nouvelle interprétation de l'espace et du temps : dans les systèmes en mouvement rapide, le temps semble ralenti et les distances se réduisent", explique le physicien et expert d'Einstein Sönke Harm de l'université de Kiel. "Et l'extension à la théorie de la relativité générale, dans laquelle Einstein a étendu ses réflexions à l'espace rempli de masses en 1916, permettra entre autres au 21e siècle de déterminer des lieux précis par GPS".

L'élément eau ne fascinait pas seulement Albert Einstein lorsqu'il faisait de la voile. En tant que scientifique, il a par exemple découvert les lois physiques qui régissent les méandres des rivières et étudié les forces capillaires qui permettent aux arbres d'acheminer les nutriments du sol jusqu'aux branches de la couronne. Même les mouvements de la poussière sur les gouttes d'eau ont stimulé son ambition. Le botaniste écossais Robert Brown avait observé ce phénomène au microscope, mais n'avait pas pu trouver d'explication. Ce n'est pas le cas d'Albert Einstein. En 1905, il publia un article sur ce sujet ringard.

Partant de la théorie statistique de la chaleur, il avait identifié des liens entre la distance parcourue par une particule par période de temps, la température et la viscosité du liquide ainsi que le rayon de la particule. Et, en passant, son étude a fourni une preuve empirique de l'existence des atomes (les plus petites particules des éléments chimiques), qui était jusqu'alors contestée par de nombreux spécialistes. Une étape importante pour la physique.

Développement de la boussole Anschütz

Einstein travaillait alors comme "expert technique de troisième classe" à l'Office suisse des brevets à Berne. Comme il n'avait pas été un étudiant assidu, il n'avait pas trouvé d'emploi en tant que scientifique. Mais 1905 est devenue son "année miracle". En plus de l'étude sur la poussière sur les gouttes d'eau, il publia quatre autres travaux, dont son premier sur la théorie de la relativité : une étude d'à peine 9.000 mots qui ne contient aucune note de bas de page ni référence - et qui posa la première pierre de son ascension en tant que star mondiale des sciences.

Le scientifique qui aimait tant la voile faisait également de la recherche appliquée : entre 1915 et 1927, Einstein a travaillé avec l'inventeur et entrepreneur Hermann Anschütz-Kaempfe de Kiel, qui voulait voyager jusqu'au pôle Nord avec un U-Boat, sur un nouveau type de boussole qui devait être fiable même indépendamment du champ magnétique terrestre. Au début, Einstein a travaillé comme "expert impartial" pour la société Anschütz & Co. dans le cadre d'un procès en matière de brevets. Suite à son expertise du 7 août 1915, il fut interdit aux concurrents de continuer à fabriquer des boussoles selon ce principe sous peine d'amende et d'emprisonnement. Une entreprise américaine dut payer trois millions de marks de dommages et intérêts.

Albert Einstein, quant à lui, nommé en 1914 chercheur à la prestigieuse Académie des sciences de Prusse à Berlin, fut tellement fasciné par le concept de la boussole Anschütz qu'il commença à correspondre avec son inventeur pour l'améliorer - une étroite amitié se développa alors entre les deux hommes. En septembre 1920, Einstein donna le conseil décisif pour une amélioration technique du roulement à billes.

Achèvement des réflexions sur la théorie de la relativité générale

A partir de 1923, un petit appartement de fonction, qu'il appelait son "Diogenes Tonne", était même disponible à Kiel. Il était petit, mais avait un accès direct à l'eau. Einstein a passé de nombreux étés avec Hermann Anschütz-Kaempfe et a navigué avec lui sur le fjord de Kiel. En 1926, un contrat de licence fut conclu, qui lui assurait un pour cent du prix de vente de chaque boussole Anschütz. Et l'invention s'est imposée : Des navires de guerre français, américains et allemands, mais aussi d'énormes paquebots comme le "Bremen" et l'"Europa" furent équipés de tels appareils. C'est à l'Académie prussienne des sciences de Berlin, où il a travaillé jusqu'en 1932, qu'Einstein a achevé son travail sur la théorie de la relativité générale - qui a élargi l'article spectaculaire de 1905 à un concept plus vaste.

"Même pour Einstein lui-même, ces réflexions ont conduit à une description entièrement nouvelle du phénomène de la gravitation, dans laquelle la force de gravitation introduite avec succès par Isaac Newton 250 ans plus tôt a été remplacée par une propriété de l'espace et du temps. "L'espace et le temps ne peuvent donc plus être considérés séparément et sont en outre courbés partout où se trouvent de grandes masses, comme par exemple des corps célestes", explique le physicien Sönke Harm de l'université de Kiel.

L'élément humide ne laisse pas Einstein indifférent

Albert Einstein se reposait le plus souvent possible de ses efforts intellectuels sur les lacs des environs de Berlin. "Il hissait lui-même les voiles, grimpait dans le bateau pour tendre les cordes et les amarres, et manipulait des perches et des crochets pour éloigner le bateau de la rive", rapporte son gendre et biographe Rudolf Kayser. Même en tant que chercheur, l'élément humide ne le quittait pas : un jour, l'épouse d'un collègue voulait par exemple savoir pourquoi, lorsqu'on remue du thé dans une tasse avec une cuillère, les feuilles de thé se rassemblent toujours au milieu du fond. Einstein est arrivé à l'explication suivante : c'est au milieu de la tasse que le thé remué tourne le plus vite. "Les feuilles de thé sont entraînées par le mouvement de circulation vers le centre de la tasse", explique Einstein. Et en raison de leur poids, elles restent au fond au milieu.

Le physicien a poussé la réflexion plus loin : même dans le lit d'une rivière, la vitesse d'écoulement est plus faible au niveau du sol, a-t-il constaté. Si l'eau s'écoule vers l'extérieur d'un coude, elle y plonge en quelque sorte et revient vers l'intérieur par le fond, explique Einstein en 1926 dans un travail scientifique. Il en résulte donc également un courant circulant. La rive extérieure est pour ainsi dire dévorée, son matériau emporté par l'eau. Sur le côté intérieur du genou, en revanche, de plus en plus de sédiments se déposent, le fleuve y devient encore plus lent - et tout fleuve qui n'est pas enfermé dans un corset de béton s'écoule en méandres.

Autant Albert Einstein était virtuose dans l'analyse de ces forces, autant les vagues, le vent et la météo posaient parfois de gros problèmes à ce navigateur passionné dans la vie réelle : Lors de plusieurs croisières, le mât de son dériveur s'est brisé. Il n'était pas rare qu'il doive se faire remorquer jusqu'à la rive par un bateau à moteur. Particulièrement grotesque : il ne savait pas nager, mais refusait de porter un gilet de sauvetage. "Je préfère me noyer comme un gentleman".

Un dériveur comme cadeau d'anniversaire

En 1928, à l'âge de 49 ans, il s'est effondré un jour à Berlin. Son médecin de famille, le Dr János Plesch, a diagnostiqué une myocardite. En cas de surmenage, cette affection peut mettre la vie en danger. Mais Einstein raconta fidèlement au médecin qu'il ramenait souvent son voilier à la maison à la rame, lorsqu'il n'y avait pas de vent sur les lacs de la Havel. Le Dr Plesch prescrivit un repos strict, un régime sans sel et une cure dans une station balnéaire de la Baltique. A son grand étonnement, Einstein ne se rétablit que lentement, même au bord de la mer. Finalement, le médecin fut informé qu'il naviguait aussi en secret pendant sa cure. Il finit tout de même par se rétablir. Sans doute parce que l'on sait que le psychisme a une forte influence sur l'évolution de nombreuses maladies - et qu'Einstein aimait tant faire de la voile.

Pour son 50e anniversaire, des amis lui ont offert son propre yacht de croisière : le "Tümmler", long de sept mètres et large de 2,35 mètres, avait une voile bermudienne triangulaire, une dérive mobile ainsi qu'une cabine avec deux couchettes. Einstein appelait affectueusement son mini-yacht le "petit gros bateau". C'était un simple dériveur, exactement ce qu'il lui fallait. En effet, Einstein n'était pas intéressé par les régates, les records de vitesse ou les gadgets techniques. Il refusa l'offre d'un moteur hors-bord.

Les nationaux-socialistes confisquent le "Tümmler

Einstein adorait son "Tümmler" à l'ancienne. Tout comme sa maison d'été à Caputh, un village de pêcheurs idyllique d'environ 3 000 habitants sur les lacs de la Havel, à six kilomètres au sud de Potsdam, où il passa beaucoup de temps à partir de 1929. Pour Einstein, Caputh était tout simplement "le paradis". Il y trouvait le calme nécessaire à la navigation et aux voyages intellectuels dans des domaines encore peu explorés de la physique théorique, comme les aspects du paramagnétisme et de la physique quantique, avec lesquels il ne s'est jamais lié d'amitié durant toute sa vie, bien qu'il en ait également donné l'idée de base décisive.

Ce qu'il appréciait particulièrement dans sa maison de campagne, c'est que "chaque bip ne se transforme pas en solo de trompette". Beaucoup de gens du village se méfiaient cependant de ce fameux nouveau venu à la chevelure blanche comme neige. Lorsqu'il sortait de la forêt en grosses sandales et en pantalon de survêtement élimé, un panier de champignons à la main, certains réagissaient même avec peur.

Sur l'eau, Einstein était libre. En faisant de la voile, il pouvait profiter de ses "rêves éveillés" et oublier le monde, s'enthousiasmait-il dans une lettre. Cela l'aidait à se détendre complètement. Mais son plaisir à faire des sorties en mer avec "Tümmler" ne devait pas durer longtemps. En effet, les nationaux-socialistes ont pris le pouvoir en Allemagne. Le 12 juin 1933, le yacht est confisqué. Le même jour, le "Vossische Zeitung" annonçait : "Le bateau à moteur de course du professeur Einstein (...) a été (...) saisi pour le Reich. Einstein aurait eu l'intention de déplacer le bateau, d'une valeur de 25.000,- RM, à l'étranger". Le "Tümmler" n'avait pourtant qu'un minuscule moteur auxiliaire et son coût de construction ne s'élevait qu'à 1.500 Reichsmark. Au moment de la saisie, Albert Einstein et sa femme Elsa n'étaient déjà plus à Berlin, où les juifs comme eux étaient de plus en plus harcelés.

Einstein n'a pas peur de naviguer dans des conditions difficiles

Lorsque les Einstein émigrèrent à l'automne 1933 dans le New Jersey, aux États-Unis, le physicien put réaliser un rêve en exil : Avec un nouveau bateau à lui, le "Tinef", il navigua à nouveau sur la mer - comme autrefois à Kiel. Le nom de ce petit dériveur de seulement cinq mètres de long vient du yiddish et signifie "quelque chose sans valeur" - ce qu'Einstein voulait certainement dire de manière ironique. "Tandis que sa main tient le gouvernail, Einstein explique avec plaisir ses dernières idées scientifiques à ses amis présents. Il conduit le bateau avec l'habileté et l'intrépidité d'un garçon", s'enthousiasme son biographe et gendre Rudolf Kayser à propos des talents de navigateur du scientifique.

Le créateur de la théorie de la relativité ne maîtrisait pas toujours parfaitement la situation sur l'eau. En été 1934, dans le Rhode Island, alors qu'il naviguait avec son ami Gustav Bucky, il s'est échoué quelque part. Mais alors que son compagnon de navigation devenait nerveux, Einstein se contenta de rire et de dire nonchalamment : "Ne prenez pas cet air tragique, Bucky. Vous m'attendrez à la maison - ma femme a l'habitude".

De 1937 à 1939, Einstein louait en été une maison de vacances à Nassau Point, sur la North Fork de Long Island, et s'adonnait à sa passion pour la voile sur la côte atlantique. Il y rédigea également une célèbre lettre au président américain Franklin D. Roosevelt. Roosevelt, dans laquelle il mettait en garde contre le danger que représentaient les armes nucléaires aux mains des nationaux-socialistes en Allemagne.

En 1939, il naviguait tous les jours en été sur Long Island. "Einstein aimait quand la mer était calme et tranquille et qu'il pouvait s'asseoir dans 'Tinef' et réfléchir ou écouter les douces vagues qui s'écrasaient sans cesse contre le bord du bateau", explique le biographe Jamie Sayen. Mais même une mer agitée n'empêchait pas le physicien de naviguer - au grand dam de certains accompagnateurs ou accompagnatrices.

Johanna Fantova, une bibliothécaire de Princeton qui l'a accompagné lors de nombreuses croisières, écrit dans ses mémoires que les compétences maritimes d'Einstein n'étaient pas si mauvaises. C'est plutôt son immersion dans la réflexion qui aurait été à l'origine de bien des malheurs. Et : "Je l'ai rarement vu aussi joyeux et de bonne humeur que dans ce petit bateau étrangement primitif".

Dernières années

Sa témérité en navigation était toutefois notoire. Et aussi un goût du risque presque adolescent. Un jour, alors qu'il était en pleine conversation, il a failli percuter un autre bateau. Lorsque son compagnon de navigation, effrayé, a crié "Attention !", il s'est écarté nonchalamment. "Dans son bateau, comme en physique, il naviguait au plus près du vent", écrit le biographe britannique d'Einstein Ronald W. Clark. À l'âge de soixante ans, cette témérité a failli lui être fatale à l'été 1944 : il naviguait en haute mer sur les lacs Saranac dans l'État de New York. Lorsque son bateau a heurté un rocher, il s'est rempli et a chaviré. Sous l'eau, le physicien s'est emmêlé dans un cordage et s'est retrouvé coincé entre le pont et la voile. Avec ses dernières forces, le non-nageur a réussi à se libérer. Un bateau à moteur l'a finalement sauvé.

En tant que scientifique, il s'est efforcé aux États-Unis de trouver une sorte de formule mondiale qui relierait tous les phénomènes physiques entre eux. Même le génial Albert Einstein a échoué dans cette tâche herculéenne. Mais il avait déjà trouvé quelque chose de plus important : La sérénité. Il est bien possible que ce soit la voile qui lui ait appris cette attitude. "Les hommes sont comme la mer", écrivait-il dans une lettre en 1933, alors qu'il devait fuir les nazis, "parfois lisses et amicaux, parfois tumultueux et perfides - mais surtout, ce n'est que de l'eau".

Avec l'âge, sa santé affaiblie ne lui permettait plus de naviguer. Ces dernières années, il ne quittait presque plus Princeton. Il souffrait souvent de douleurs diffuses. Finalement, les médecins constatèrent une dilatation de son aorte. Le 18 avril 1955, Albert Einstein mourut d'une hémorragie interne à l'âge de 76 ans. "J'ai fait ma part", aurait-il encore dit, "il est temps de partir". Qu'il soit prix Nobel ou matelot léger, il savait certainement : "Un jour, la mer nous prendra. Et la mer ne nous rendra aucun d'entre nous.